今回は、Darkglass Microtubesシリーズの現行最新機種である「X ULTRA」について「目で見る音作り」解説していきます!

この記事の内容

・Xの特徴

・Xを使いこなすコツ

・Xの音作り例

・Xの裏機能「フルバンドコンプレッサー」

Xの音作りに悩んでいる方、購入しようか検討している方、ぜひ参考にしてみてくださいね!

音の変化を耳で聴くだけでなく、スペクトラムアナライザーを使って、出ている音の周波数成分を目で見ながら、レビューしていくシリーズ。

機材のつまみをコントロールすることでどのように音が変化していくのかを視覚で補完しながら、耳で聞く練習をしていきましょう!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

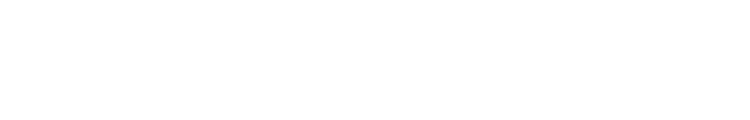

Darkglassのプリアンプ4種の特徴

この章をざっくり解説

「X」の特徴は、

ALPHA OMEGAの進化した「操作性」

×

B7K、VINTAGEに近い「歪みの音色」

Darkglassには、現在4種類のプリアンプがあります。

- B7K(ビーセブンケー)

- VINTAGE(ヴィンテージ)

- ALPHA OMEGA(アルファ・オメガ)

- X(エックス)

「X」がどんなプリアンプかを識るためにまずは、それぞれの関係性を見ていきましょう。

B7K(ビーセブンケー)

「B7K」は、一番人気の大定番品。

「The Darkglass サウンド」とも言える、代表的サウンドがB7Kです。

VINTAGE(ヴィンテージ)

「VINTAGE」は、B7Kの兄弟機。

ドンシャリサウンドのB7Kに比べ、比較的ミッドがマイルドな印象。

ALPHA OMEGA(アルファ・オメガ)

その後に発売された「ALPHA OMEGA」は、異なる歪みの回路を持つ異端児。

(ALPHA OMEGAのみMicrotubesシリーズではない)

2つの歪みをブレンドすることで生まれる幅広い音作りが持ち味です。

ALPHA OMEGAは、B7KやVINTAGEの後に発売された機種で、グラフィック・イコライザーを導入するなど操作性が改善されています。

X(エックス)

そして今回解説していく最新機種「X」は、Darkglass史上最強のプリアンプ。

ALPHA OMEGAの後に発売されているので、操作性などの良い点は受け継がれている形になっています。

▼見た目はそっくり……

歪みの音色は、MicrotubesシリーズであるB7KやVINTAGEの血が流れている、という感じですね!

「X」は、B7K、VINTAGE、ALPHA OMEGAとは、全く違う操作性を持つクセモノ!

私自身も「直感的に音作りするのが難しい」と感じました^^;

すでに持っていて使い方に苦戦している方も、今回の記事でばっちり音作りできるように解説していきます!

グラフィック・イコライザーについては、以前ALPHA OMEGAの方で解説しているので、そちらもご覧くださいね!

Xを理解するための“歪み”予備知識

この章をざっくり解説

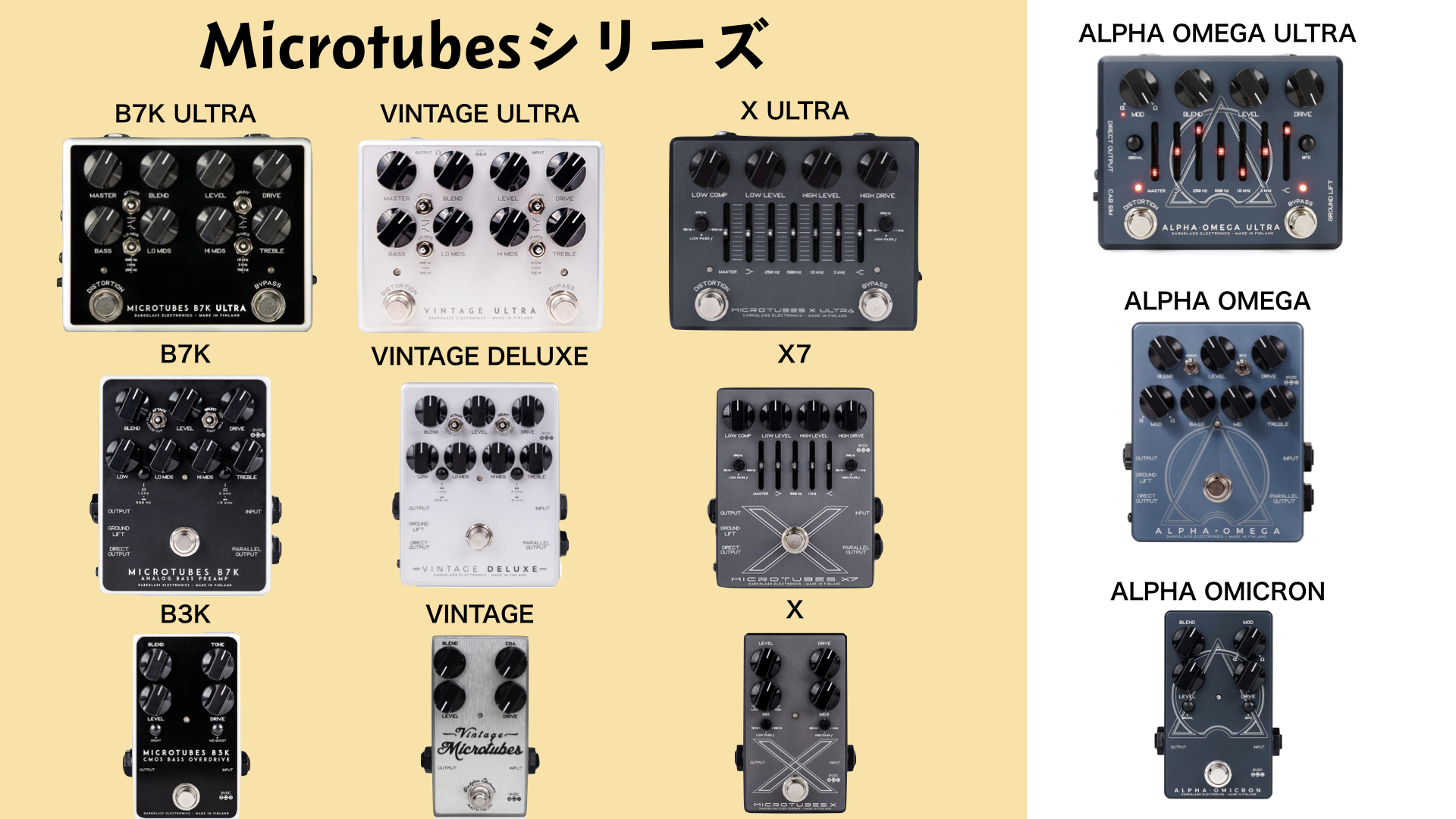

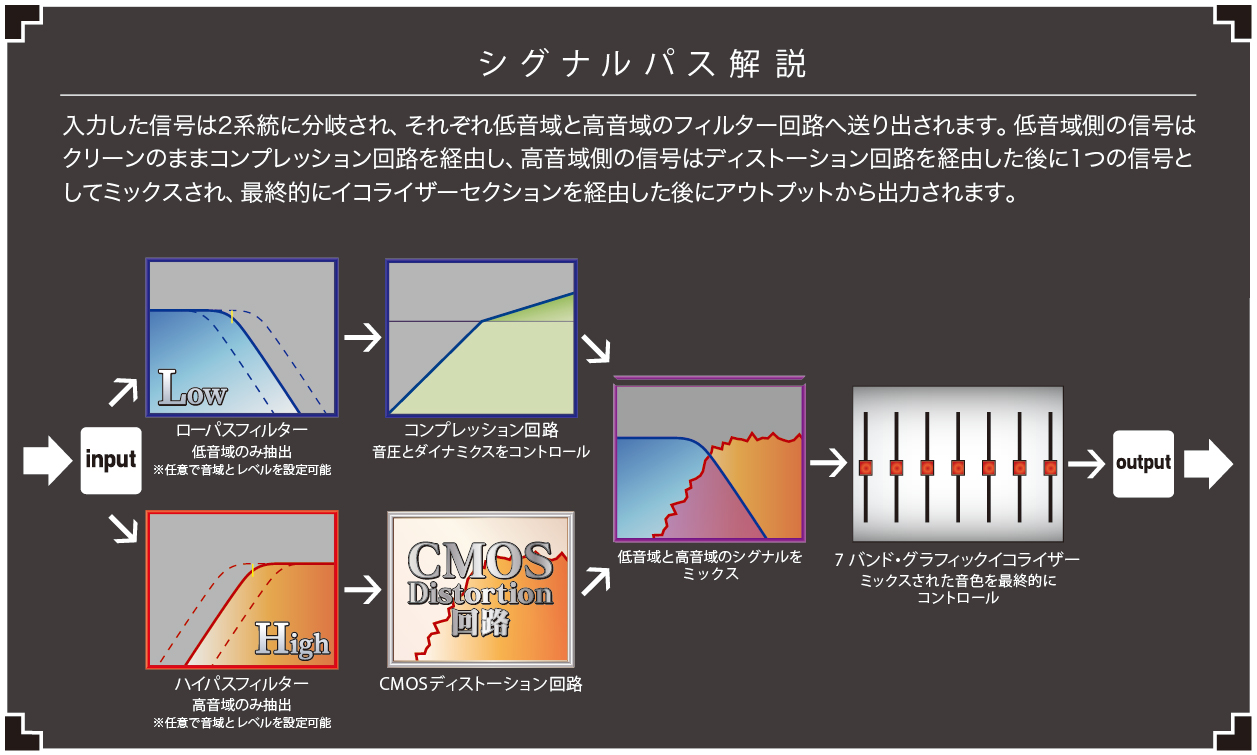

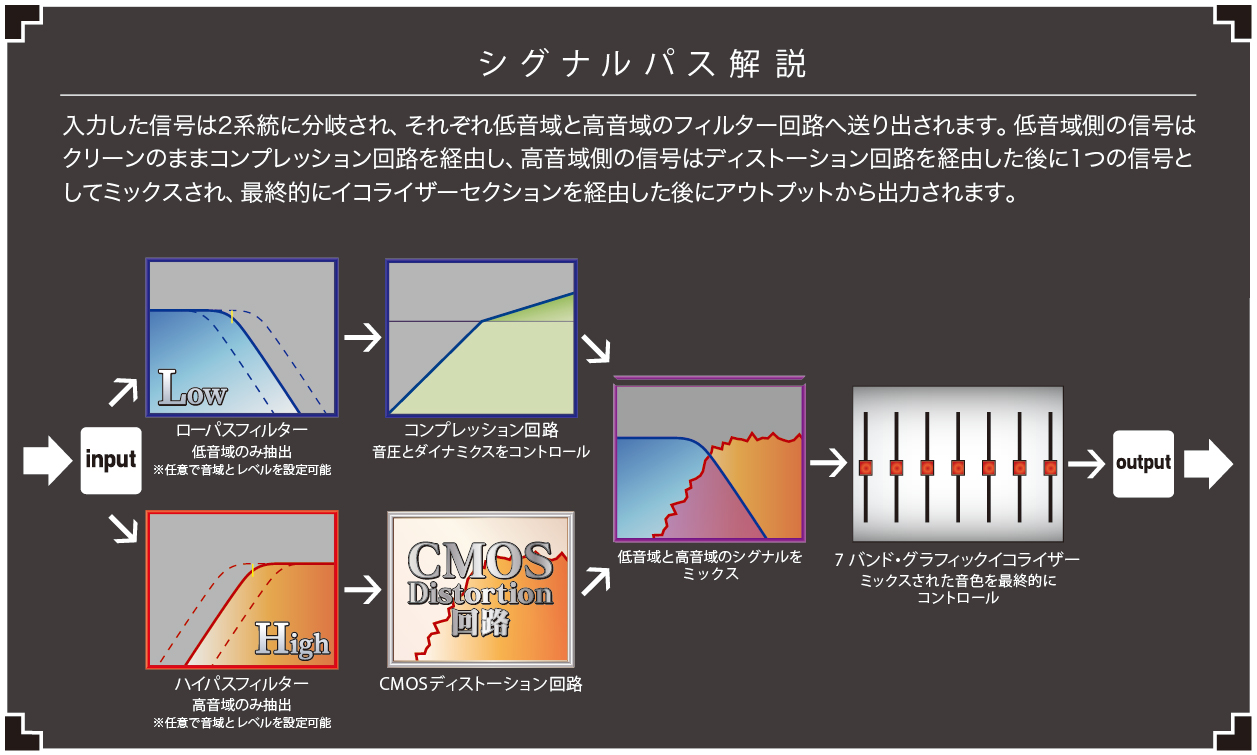

「X」は、低音域・高音域で別々の音色の変化をかける回路を持つ。

(※キョーリツコーポレーションより掲載許諾済み)

今回の実験環境〜X〜

Xを真ん中につないでいますが、今回は同時に使うわけではないのでつなぎ順は特に関係ありません。

またULTRAシリーズには、全てキャビネットシミュレーションが内蔵されていますが、今回は使いません。(そもそもシールドOUTでは使えない)

キャビネットシミュレーションは選んでいるIRによって、音色が大きく補正されます。

今回は、Xによるサウンドの変化を見るため使用せず、実験していきます。

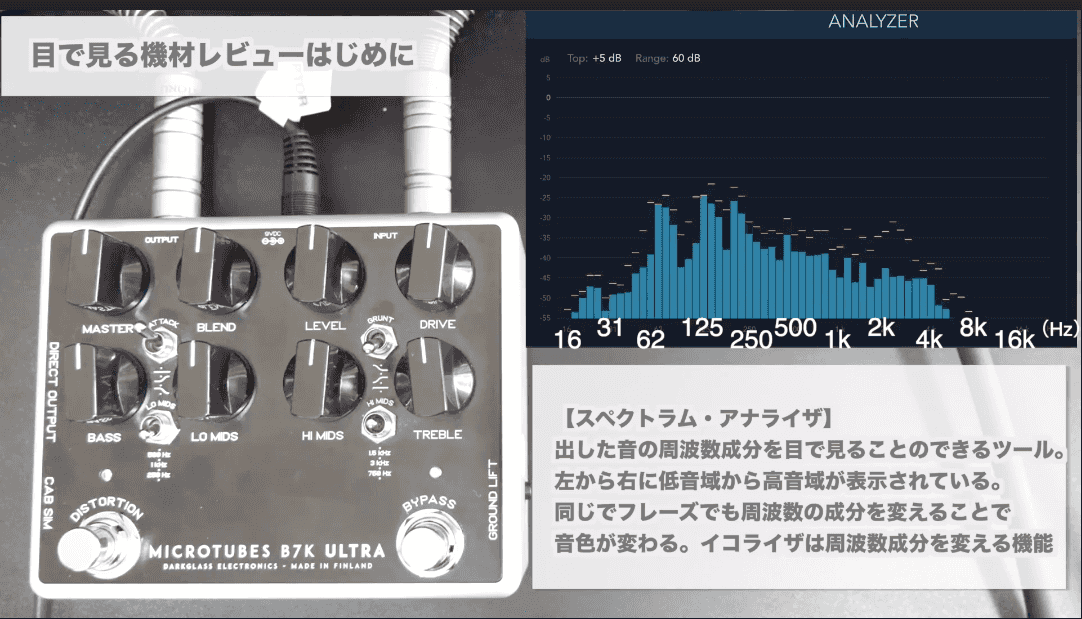

私が使用しているDAWソフト(Logic Pro X)のスペクトラムアナライザーを今回も使っていきます。

スペクトラムアナライザーは、出した音の周波数成分を目で見ることのできるツール。

左から右に低音域から高音域が表示されます。

同じフレーズを弾いても周波数の成分が変わることで音色は変わります。

イコライザー(ベース、ミッド、トレブルなど)を変えると、このアナライザーで変化が現れるのです。

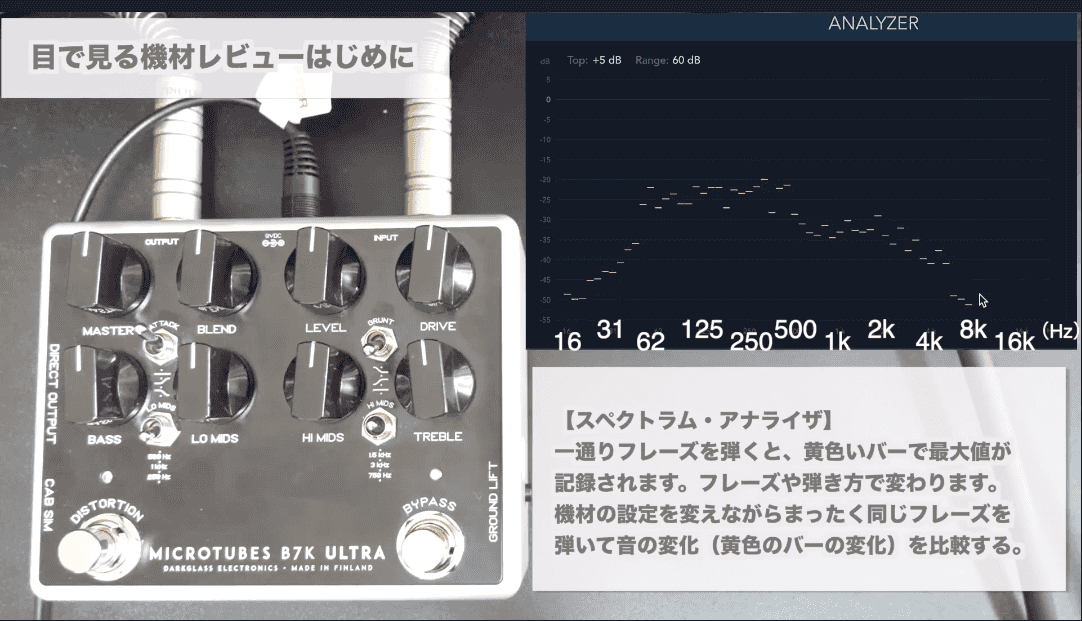

一通りフレーズを弾くと、黄色いバーで最大値が記録されるようになっています。

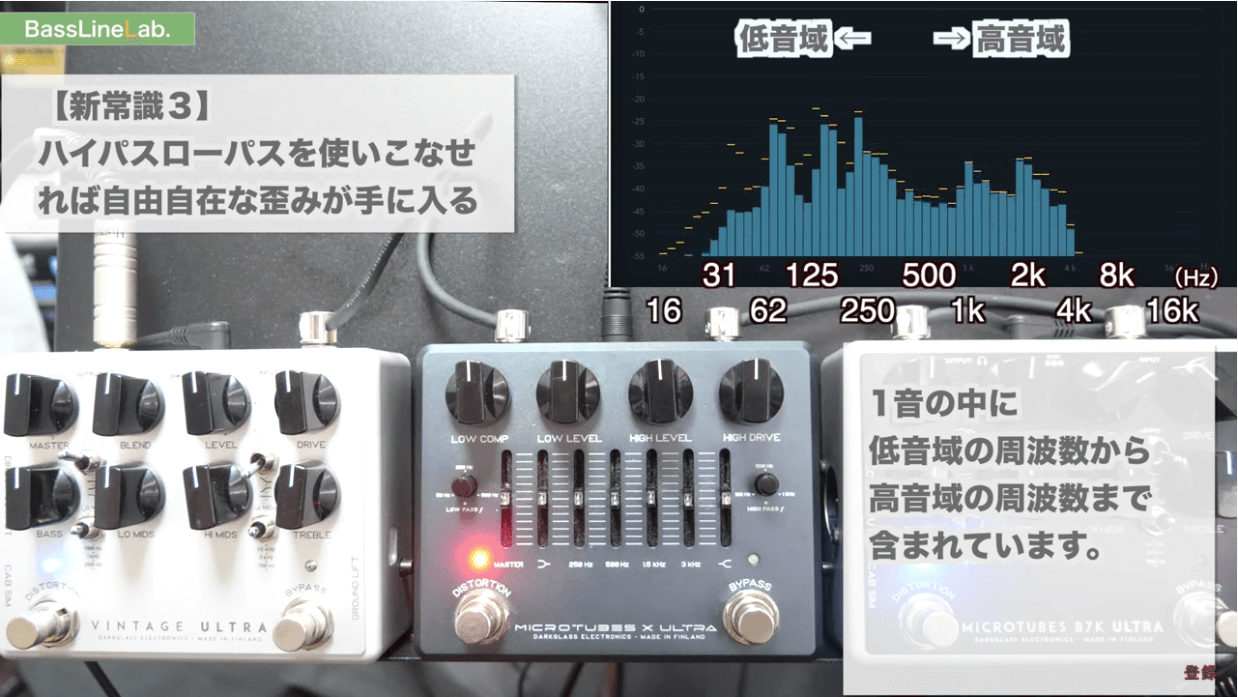

前提として、覚えておきたいことは、1つの音でも色んな音の成分が入っているということです。(音程として取れる周波数以外の音を“倍音”といいます。)

音の高低はもちろん、フレーズや弾き方、異弦同音でも音の成分(倍音)は変わります。

目で見るシリーズでは、機材の設定を変えながら同じフレーズを弾いて音の変化(黄色いバーの変化)を比較していきます!

歪みの音とクリーンの音の違いは、スペクトラムアナライザーで見ることはできません。

(歪みは、音の波形の変化によって起こります)

「目で見る」機材レビューでは、音色の変化を捉えやすくするためにスペクトラムアナライザーを使いますが、すべての音の変化が見られるわけではありません。

その点は、ご了承ください!

X 基本の操作方法

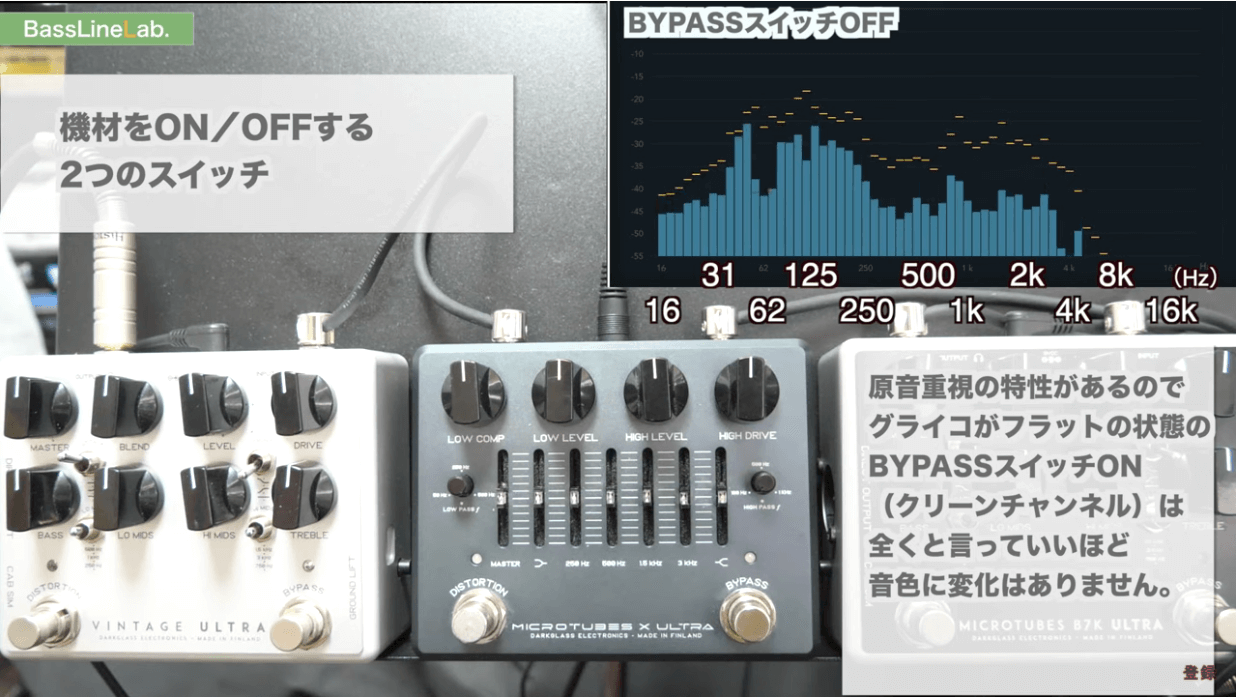

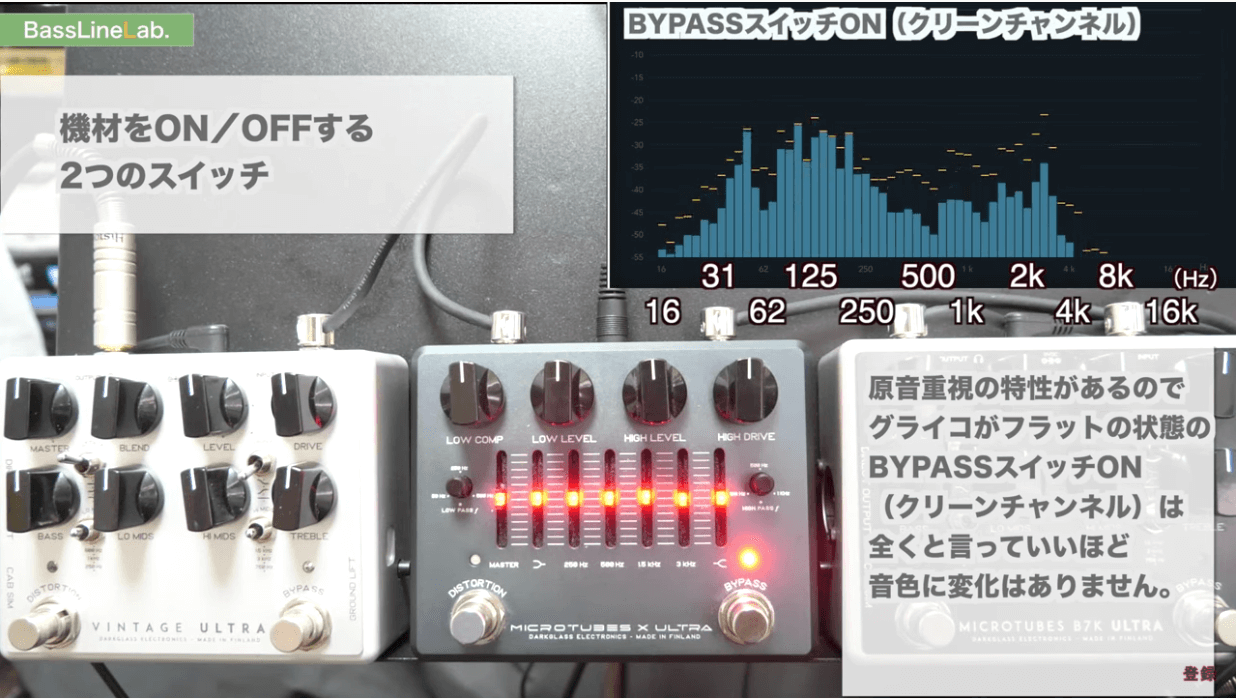

右下のBYPASS(バイパス)と書かれたスイッチが、エフェクターの主電源のようなものです。

BYPASSスイッチをONにしたときに、真ん中に7つ並んだフェーダー(マスターボリュームとグライコ)のみ動作します。

その他のツマミやスイッチは、ディストーションスイッチを入れたときのみ使います!

BYPASS音は、原音重視系の特性があるので、オンにしてもあまり音色に変化がありません。

▼「X」オフ時

▼BYPASSオン時

グライコによる音の変化について、詳しくはアルファ・オメガの記事で解説しています。

つまみの調整による音作りが苦手な方は、ぜひ参考にしてくださいね!

左下の「ディストーション」スイッチを押すことで歪みます。

BYPASS(電源)がONになっていないと、歪みません。

Xを使いこなすための3つの新常識

この章をざっくり解説

- つまみを全部12時方向にするといい音にならない。

- 低音域と高音域の設定がそれぞれ左右で分かれている。

- ハイパス、ローパスは内側に回すことで変化が大きくなる。

動画で見る場合はこちら(12:26〜)▼

Xでの音作りは、今までの音作りと同じようにはいかない理由があります。

Xを使いこなすコツを3つにまとめました。

- 「つまみは12時が標準だ」という認識を捨てる

- 「歪みはDRIVEとLEVELとBLENDで調節する」という常識を捨てる

- ハイパスローパスが使いこなせれば、自由自在な歪みが手に入る

1つずつ詳しく解説していきます!

「つまみは12時が標準だ」という認識を捨てる

多くのプリアンプは、12時でフラットの設定になるものが多いですね。

例えば、同じDarkglassの「B7K」は12時方向でフラットになります。

▼B7Kを12時で演奏したとき

「B7K」は、フラット状態で十分演奏できる音色ですし、音色の特徴がわかります。

「B7K」は、12時の方向から好みで微調整していく、というようなセッティングになりますね。

ところが「X」を同じように、すべてのつまみを12時方向にしてみると、音量も小さく、音色も抜けが悪く、あまり良い音にならない……。

▼「X」オフ時のバイパス音

▼「X」のつまみをすべて12時方向にした場合

「いつもと同じ気持ちで12時に合わせると使い物にならない音がする」

これが「X」の音作りが難しいと言われる理由です。

12時がフラット(標準)ではないので、音作りの軸を見失いやすいのです。

まずは、12時方向から調整するという「いつもの音作り」を「X」では一旦忘れることが大切です。

エフェクター個々に設定された“標準設定”。

ブースト/カットしない状態で、機種によって異なります。

エフェクターによっては、フラットの状態でも音色が大きく変化するタイプもあります。(SANSAMPはそのタイプ)

12時方向で音作りの方向性が見えない「X」をどう設定していくのか?

次の新常識が、また重要なポイントとなります。

「歪みはDRIVEとLEVELとBLENDで調節する」という常識を捨てる

B7Kなど、多くのプリアンプは

- DRIVE

- LEVEL

- BLEND

この3つのつまみで歪み音を調整するのが主流でした。

設定の方法は以下の通り。

- DRIVE:歪み量

- LEVEL:歪みの音量変化に合わせて調整

- BLEND:クリーン音とのバランス調整

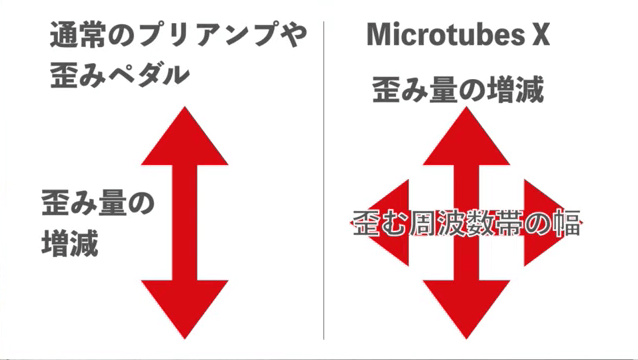

3つのつまみがありますが、簡単に言えば「減らすか増やすか」の軸しかありません。

「X」のつまみ、それぞれの役割

「X」では、「減らすか増やすか」の軸に加えて、「広げるか狭めるか」という軸が加わります。

「回路とか苦手!」という方も多いかもしれませんが、もう一度「X」の構造について見てみましょう。

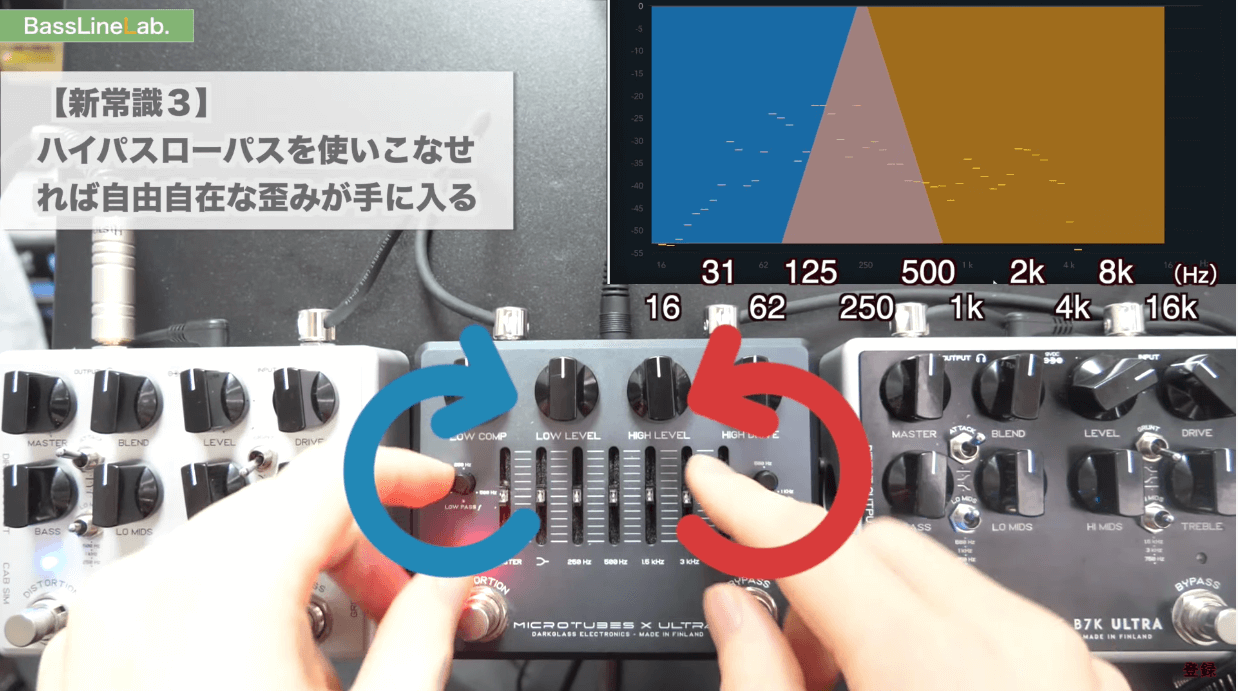

簡単に言えば「低音域と高音域で別々に音色の変化をかける」という仕組みを「X」は持っています。

「X」のつまみを見てみると、ちょうど半分で低音域(クリーン)、高音域(歪み)の調整が分かれています。

「X」では、左右それぞれに音を作っていきます。

「BLEND」のつまみがあるタイプ(B7Kなど)では、クリーンの増減と歪みの増減が連動しています。

「X」は、クリーンと歪みをそれぞれ調整していくようになっているのです。

「X」と他のペダルの共通点

左がクリーン、右が歪み、と分かれているので、今までのペダルとも似たようなつまみもあります。

右セクションの「HIGH LEVEL」と「HIGH DRIVE」は、今までのペダルの「LEVEL」「DRIVE」と同じ役割です。

「LOW LEVEL」は、クリーン音の調整なので、強いて言えば「BLEND」つまみの左半周と同じような役割があります。

B7Kなど、今までのプリアンプはクリーン音の設定はペダルまかせだったのが、「X」ではクリーン音の音作りまでできるのが大きな変化です。

クリーン音調整機能「LOW COMP」

左側のクリーンセクション「LOW COMP」は、少し異質なつまみ。

クリーン音にかかる「コンプレッサー」で、音の粒を揃えたり、ダイナミクスの補正を行います。

ベースは歪みや増幅によって、音色がボワボワしたり、低音域が飽和しやすいので、コンプで調整できるようになっています。

低音域のクリーン音は、ベース本来の低音のタイトさを作り出すためにコンプが活躍します。

「LOW COMP」は、カレーライスで例えれば、ライスの硬さ調整という感じです。

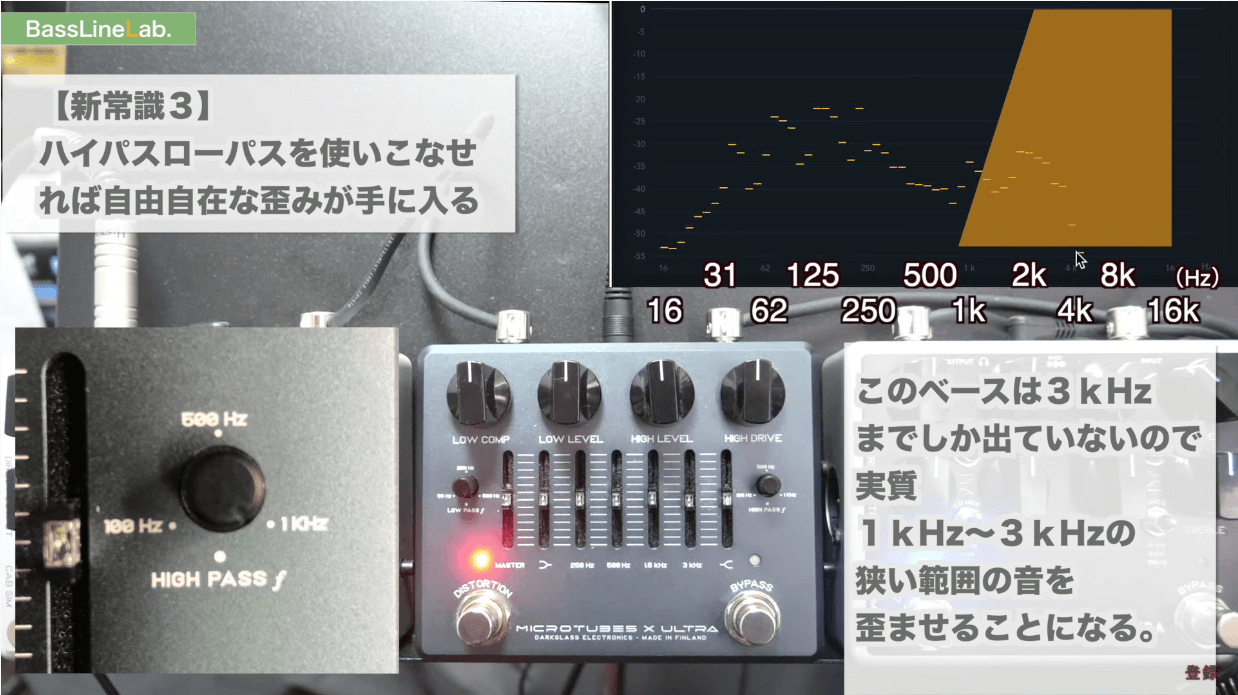

ハイパスローパスが使いこなせれば、自由自在な歪みが手に入る

この3つめの新常識こそが、「X」の音作りの核心とも言える部分です!

ハイパスフリーケンシーとローパスフリーケンシー、この2つの小さなつまみが音作りの核となります。

まさに「小さな巨人」。

「音」の基礎知識

まず説明に入る前に音についての基礎知識を少し。

例えば、3弦開放弦(D音)を鳴らしたときのアナライザーを見てみましょう。

低音域から高音域まで、グラフが上がっていますね。

1音弾いたとき、音程の周波数以外にも低いところから高いところまで、いろんな周波数が混ざっています。

ハイパス・ローパスとは

「X」は、「低音域と高音域で異なる音色の変化をかけるペダル」でした。

そして、どこまでを低音域、どこからを高音域とするかを決めるのが、ここで登場するローパスフリーケンシー、ハイパスフリーケンシーです。

それぞれ以下の周波数帯から選ぶことができます。

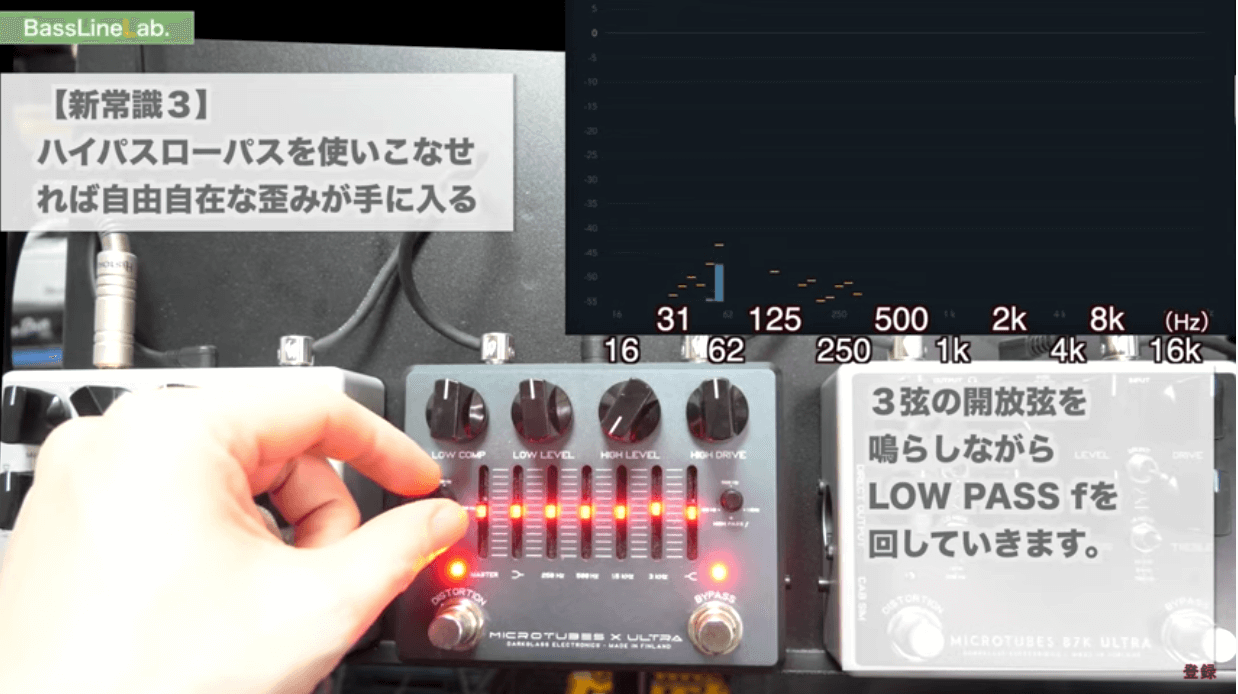

LOW PASS f(ローパスフリーケンシー)

50〜500Hz

HIGH PASS f(ハイパスフリーケンシー)

100〜1kHz

ローパスのかかり方

動画では、ローパスフリーケンシーのかかり具合を聞くために、以下の条件で実験しました。

- HIGH LEVELをゼロに(左いっぱい回す)

- 50~500Hzを回しながら、1音で聴き比べる

- 聞こえづらい場合はLOW LEVELを上げる

50Hzのあたりは、かなり重低音なので、動画では聞き取りづらいかもしれません。

▼50Hzあたり

500Hzにかけて、ベース音の輪郭がくっきりしてくる感じがあります。

▼500Hzあたり

もし、ローパスのセッティングに迷ったときは、50〜500Hzへと全部回しきってみて、その変化を耳で感じることがおすすめです。

最初からベストを狙いすぎると、かえって音作りに悩むことになりがちです。

「500Hz」を選んでも、500Hzからバツっと上がるわけではなく、耳馴染みのいいようになだらかにかかるようになっています。

ローパスフリーケンシーは、50Hzから500Hzへと高い方に(右に)回していくことで、よりフィルターを通る音域が増えていきます。

▼50Hzのときのローパスイメージ

▼500Hzのときのローパスイメージ

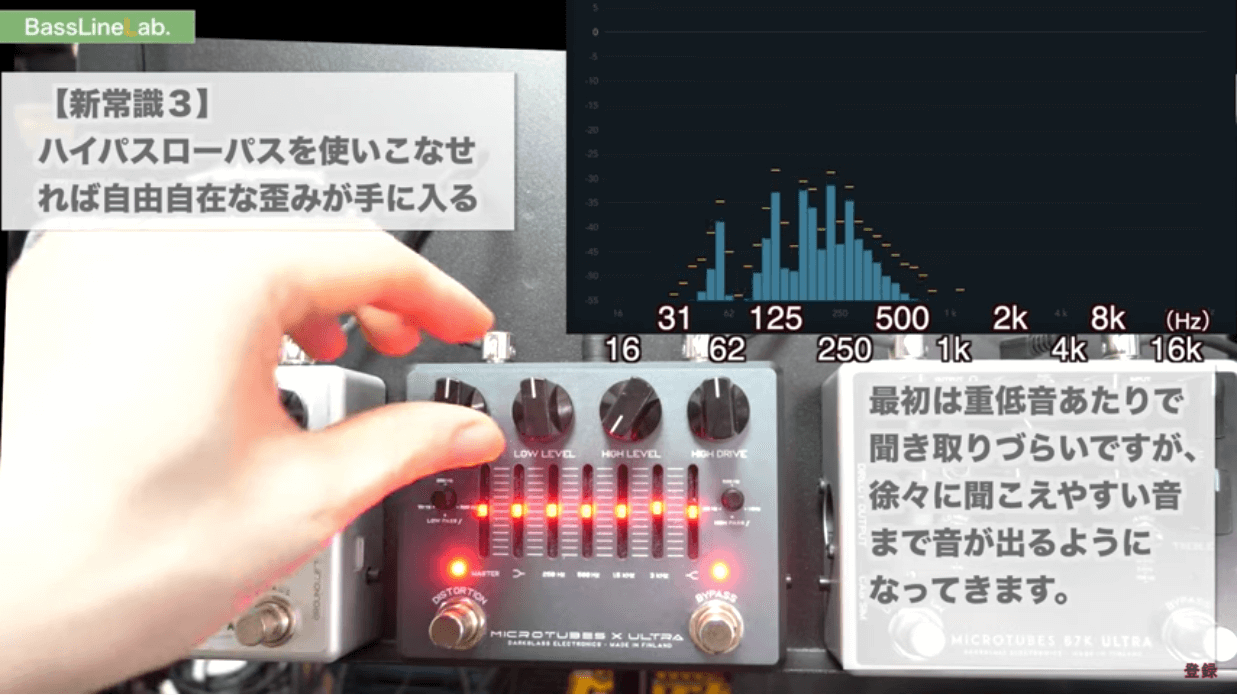

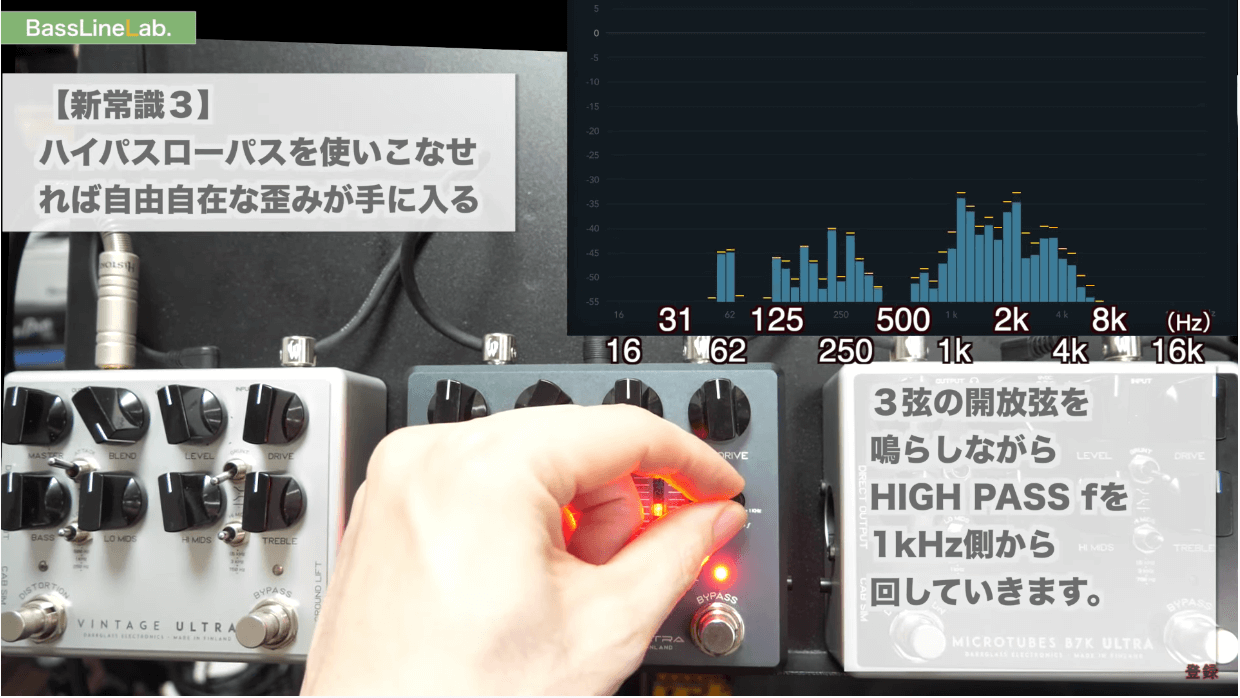

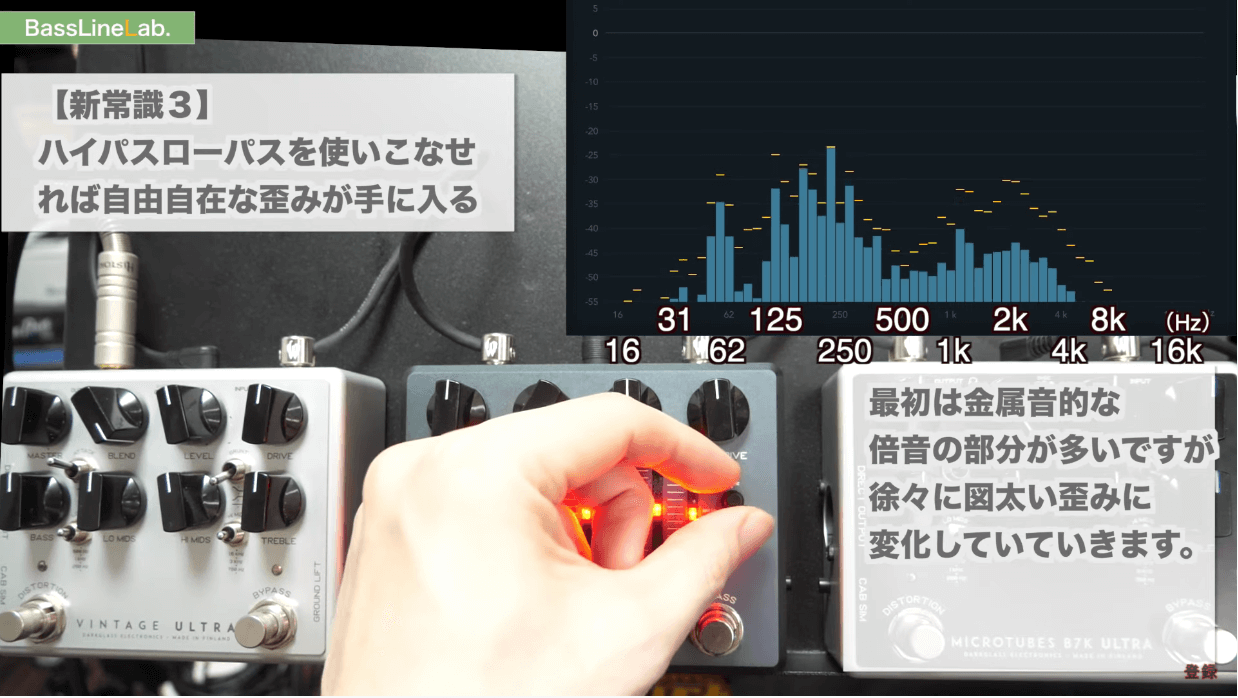

ハイパスのかかり方

ハイパスフリーケンシーは、ローパスフリーケンシーと逆に、低い方へ(左へ)回していくことで、よりフィルターを通る音域が増えていきます。

▼1kHzのときのハイパスイメージ

▼100Hzのときのハイパスイメージ

動画では、ハイパスフリーケンシーのかかり具合を聞くために、以下の条件で実験しました。

- LOW LEVELをゼロに(左いっぱい回す)

- 1kHz→100Hz(左から右)へ回しながら、1音で聴き比べる

- 聞こえづらい場合はHIGH LEVELを上げる

「1kHz」の設定時では、金属的な倍音が多いですが、100Hzへと回すにつれて、徐々に図太い歪みに変わっていきます。

▼1kHz設定時

▼100Hz設定時

ハイパスフリーケンシーを低い方へ(左へ)回していくほど、出ている音域が増えているのが見てもわかりますね!

『「つまみは12時が標準だ」という認識を捨て』、ハイパス、 ローパスは内側へと回していくことで、音の変化が大きくなることを押さえておきましょう。

【機械音痴さん用】「X」を直感的に使いこなすための音作りの考え方

「X」のつまみを直感的に操作するために、ここではカレーライスに置き換えて考えてみましょう。

「X」は、真ん中でわけたときに、左が低音域の調整、右が高音域の調整というようにつまみが分かれています。

左側(低音域)は、言わば「ライス」の調整。

図解

- LOW COMP:ライスの硬さ

- LOW LEVEL:ライスの量

- LOW PASS f:お皿の中のライスの割合

右側(高音域)は、「ルー」の調整。

図解

- HIGH COMP:ルーの辛さ

- LOW LEVEL:ルーの量

- LOW PASS f:お皿の中のルーの割合

このようにイメージしていくと、つまみがたくさんあるように感じる「X」も少し捉えやすくなったのではないでしょうか(^O^)

ローパスの最大値は500Hz、ハイパスの最大値は100Hzなので、設定次第でローパス・ハイパス共に通る音域というのもあります。

ローパス・ハイパス共に通る音域は、カレーのご飯の上にルーがかかってくるようなイメージで考えてみましょう!

なぜ低音域、高音域に分けるのか?

「低音域はなぜ歪ませないのか?」疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

低音域を歪ませることで、音がボワついたり、軽くなったり、音が濁ってしまうためです。

ちなみに「低音域は歪ませず、高音域を歪ませる手法(マルチバンドディストーション)」は、元々レコーディングエンジニアに使われていた手法でした。

「X」は、「マルチバンドディストーション」をペダル化したものなのです。

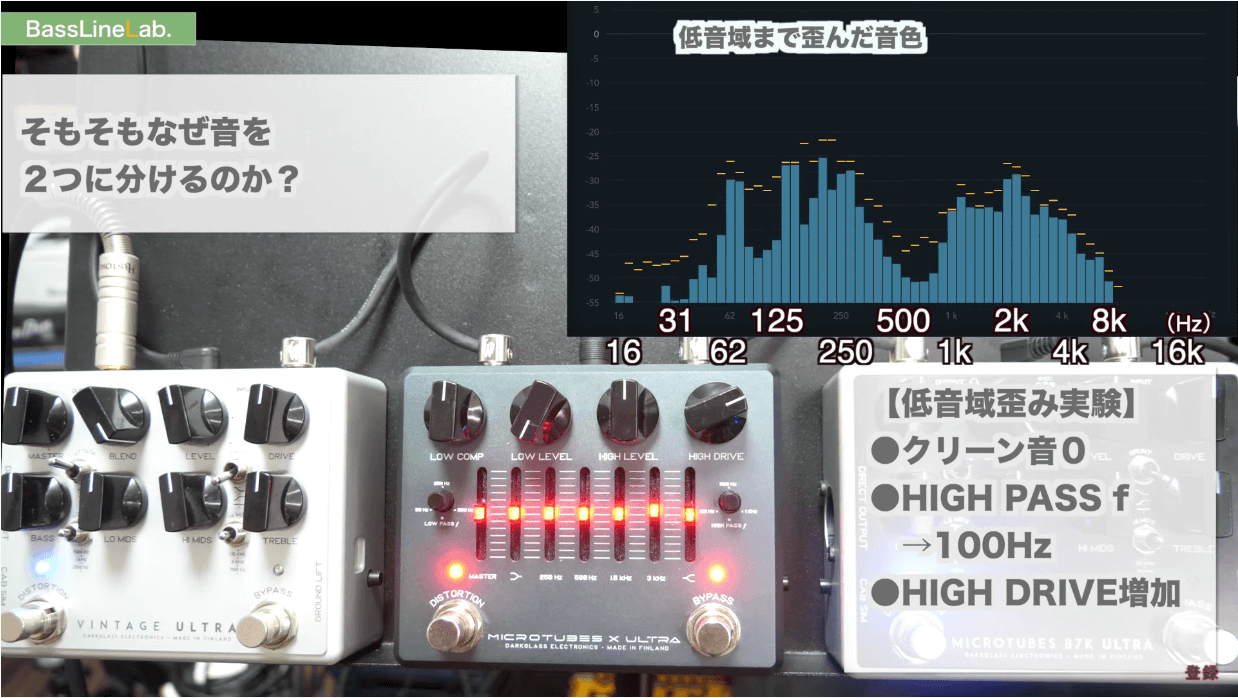

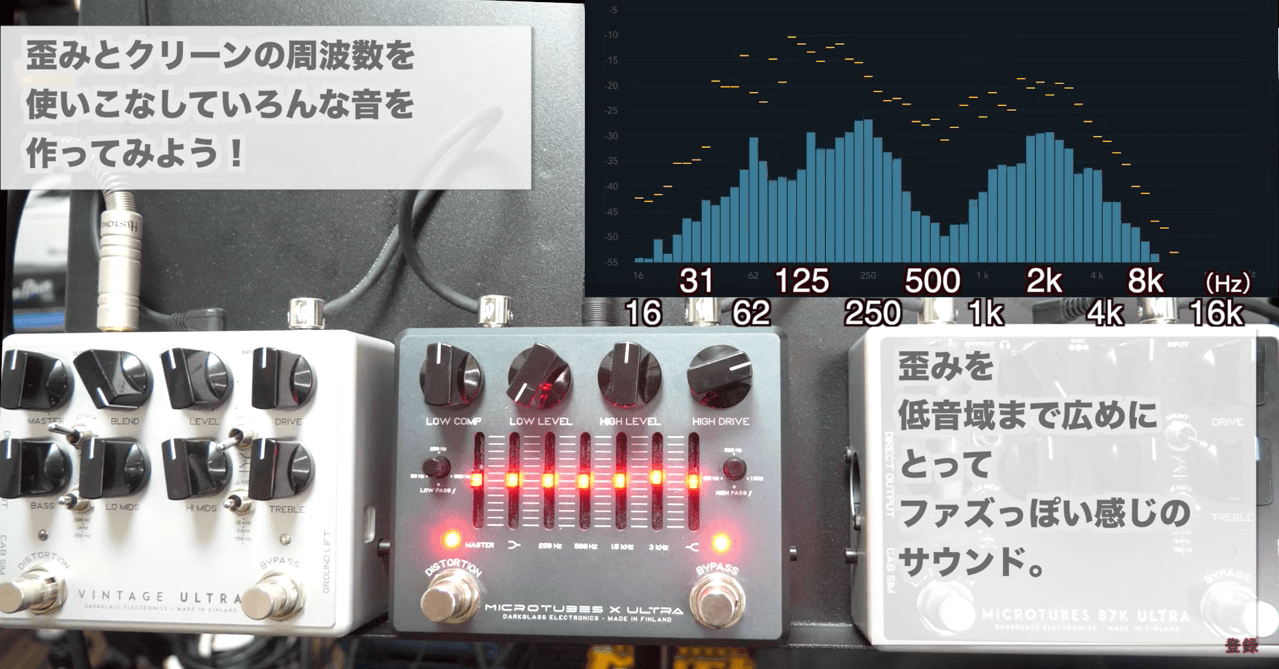

【低音域歪み実験】

実際に低音域まで歪ませてしまうとどうなるのか、実験してみました。

設定は以下の通り。

- クリーン音:0

- HIGH PASS f:100Hz

- HIGH DRIVE:2時

ファズっぽいサウンドで、曲調やジャンルによってはアリなのかもしれません。

しかし、かなり音像がぼやけて、音が軽くボワついているので、抜けは良くないですね。

単純にベースの音を歪ませてしまうとぼやけがちになってしまうので、「ベースの歪んだパンチのある音が欲しい!」という欲求を叶えるための手法なのです。

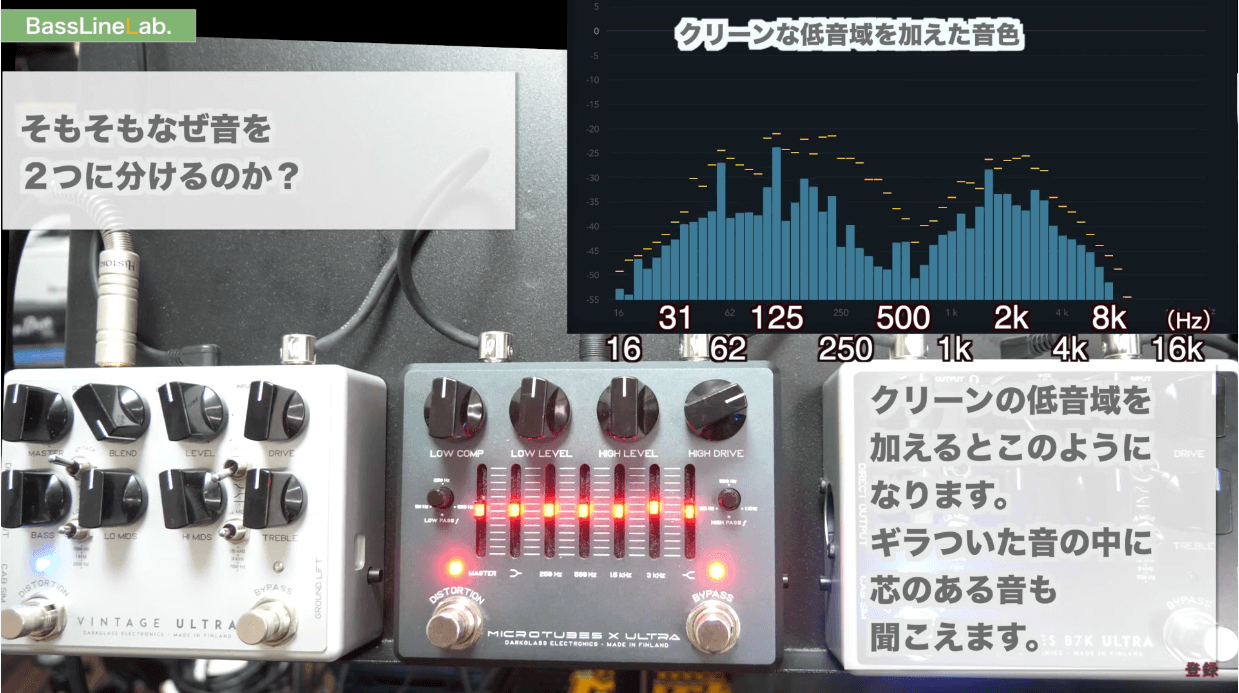

クリーン音を足すことで、ギラギラした音の中に芯のある音がしますね。

ベースらしい感じを損なわない良い歪みのサウンドです!

「X」で「B7K」のような音作りをするコツ

動画で見る場合はこちら(30:24〜)▼

音作りが従来のシリーズよりも詳細になった「X」では、Darkglass代表作の「B7K」ライクな音作りも可能です。

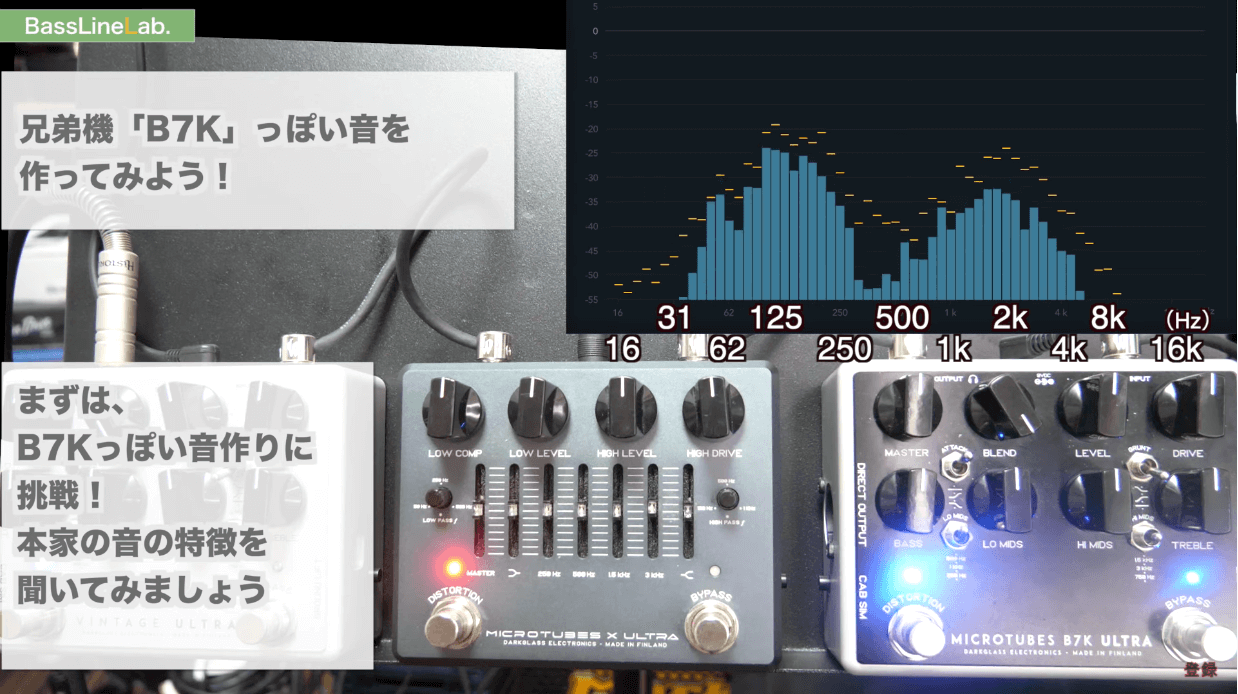

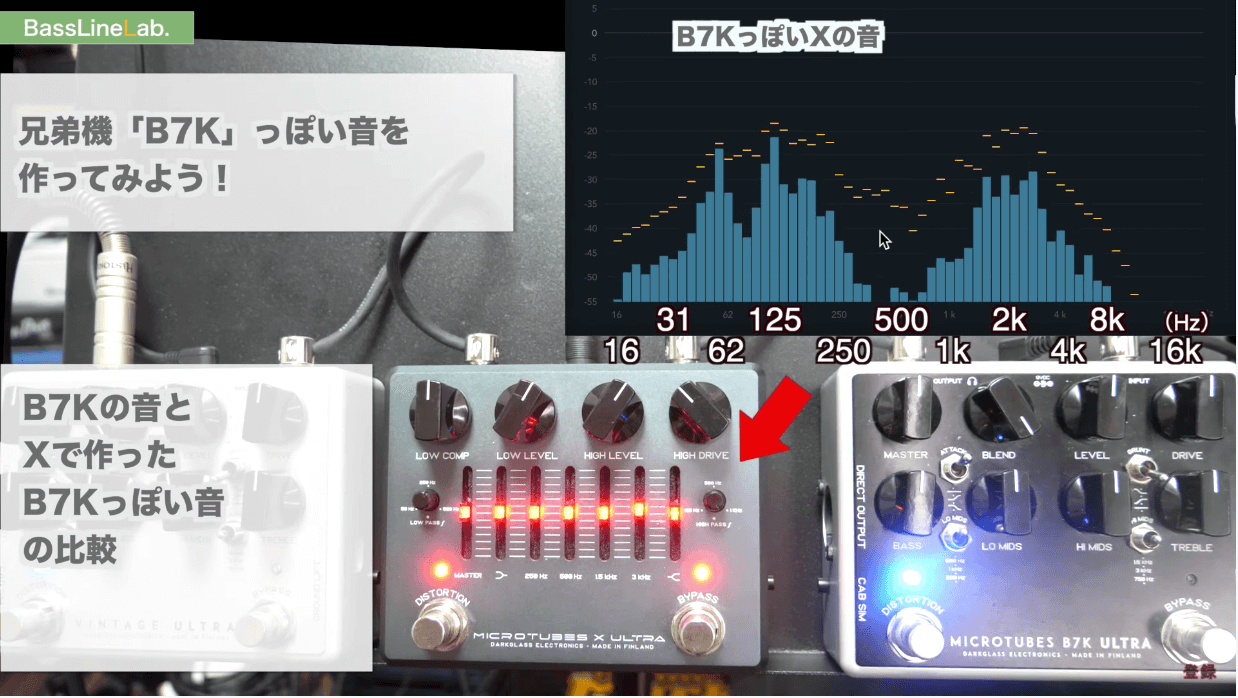

まず、「B7K」の音をアナライザーで見てみましょう。

「B7K」の音の特徴

「B7K」の特徴といえば、アナライザーではっきりとM字を描く「ドンシャリ」サウンド。

ドンシャリは、低音部(ドン)と高音部(シャリ)の2つの山を描きます。

▼B7Kの音のアナライザー

「B7K」の音の特徴をまとめると、

- 低音域は、125Hzを中心に山を描いている

- 高音域は、2kHzを中心に山を描いている

- 500Hzあたりはカットされている

※特徴をわかりやすくするために、BLENDを最大にしています。

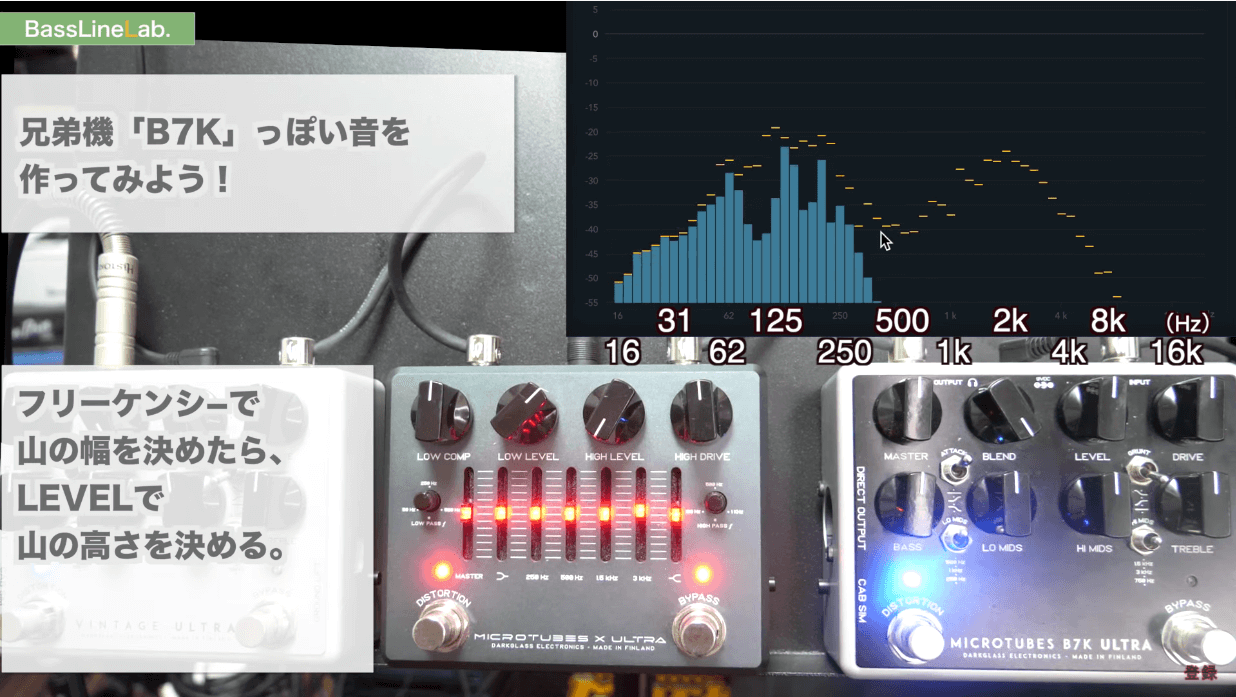

「X」で音作りする際は、500Hzあたりにクリーンと歪みの音がかぶらないように作っていきます。

ローパスフリーケンシーの設定

「B7K」の低音域は、125Hzを中心に山を描いているので、「X」でも125Hzに山を描けるようにローパスフリーケンシーを調節していきます。

ココでのポイントは、125Hzに山を描きたい場合、ローパスは125Hzに設定するわけではないということ。

125Hzあたりが大きく出るように、さらに高い周波数に設定していきます。

今回は「250Hzより、少し500Hz寄り」で125Hzあたりに山を描くことができました。

フリーケンシーで山の幅を決めたら、LEVELで山の高さを調節します。

▼山の高さを調整

ハイパスフリーケンシーの設定

「B7K」の高音域は、2kHzあたりがかなり出ていて、500Hzに向かって急激にカットされる、という特徴があります。

今回はハイパスを「1kHz」でいい感じの似たシャリ感を作ることができました。

最後に、高音域部分の音量(HIGH LEVEL)と歪み量(HIGH DRIVE)を調整して聞いてみます。

▼「X」でつくる「B7K」ライクサウンド

▼B7Kのサウンド

全く同じサウンドとまではいきませんでしたが、低音の太くゴリッとした感じと強くアタックしたときの高音の歪みがかなり近い感じになりました。

今回の音作りでは「X」の方が少しハイが強くて硬い印象があるので、もう少しハイパスをいじれば近いサウンドになるかもしれません。

「X」をお持ちの方は、ぜひ「B7K」っぽいサウンド作り挑戦してみてくださいね!

「X」で「Vintage」のような音作りをするコツ

動画で見る場合はこちら(33:17〜)▼

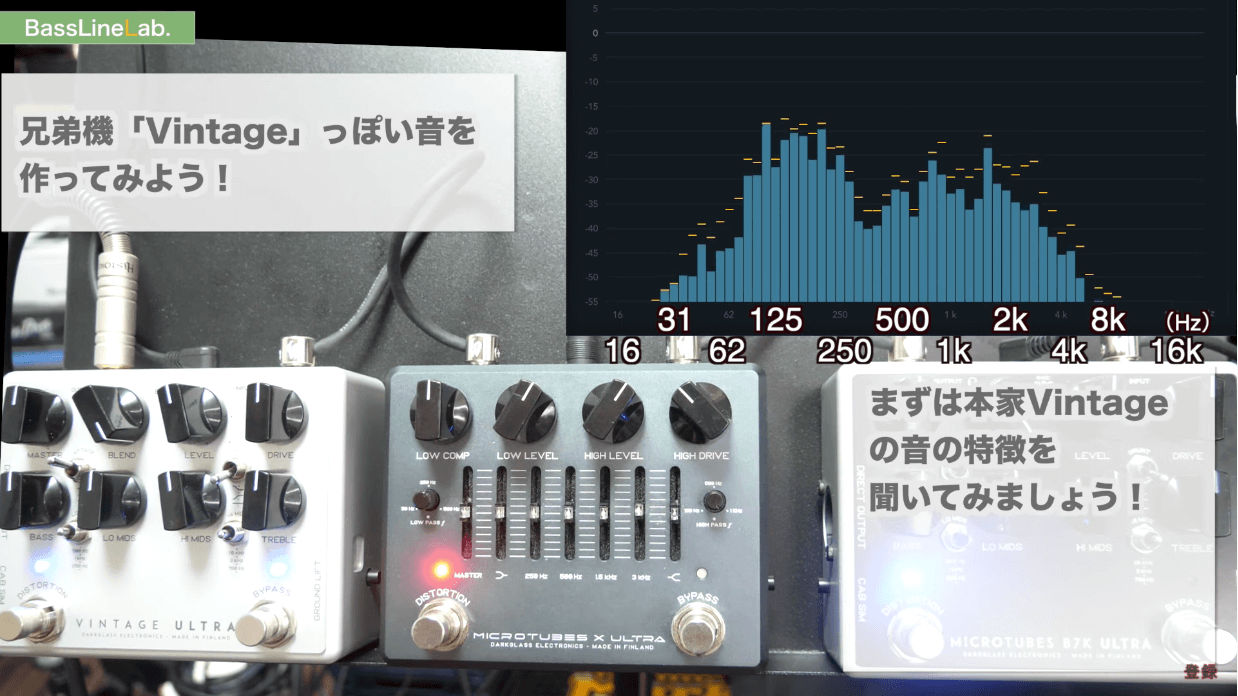

同様にDarkglassのプリアンプ兄弟機「Vintage」ライクな音作りも可能です。

まず、「Vintage」の音をアナライザーで見てみましょう。

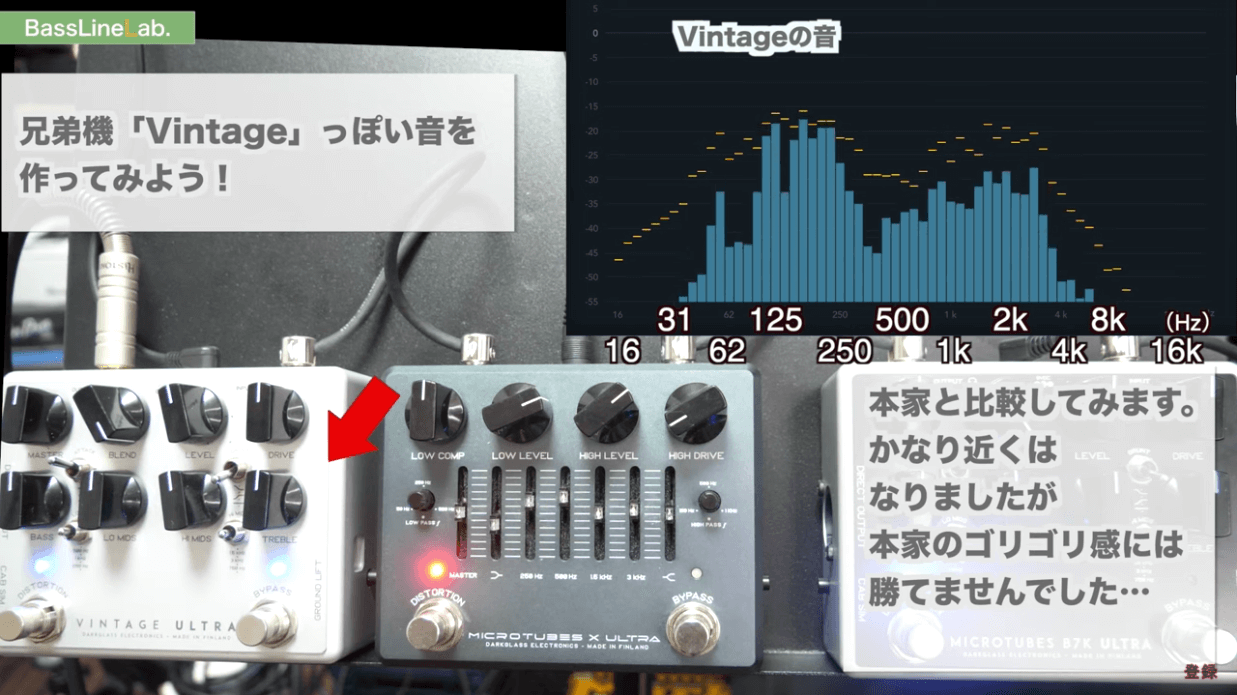

「Vintage」の音の特徴

「Vintage」も「B7K」と同じくドンシャリの類ですが、「B7K」に比べて中域の”谷”がゆるやかになっています。

カレーで例えるなら、ルウが皿の広い割合を取っているようなイメージです。

「Vintage」の音の特徴をまとめると、

- 低音域は「B7K」同様、125Hzを中心に山を描いている

- ドンシャリだが、中域が「B7K」より削られていない

※特徴をわかりやすくするために、BLENDを最大にしています。

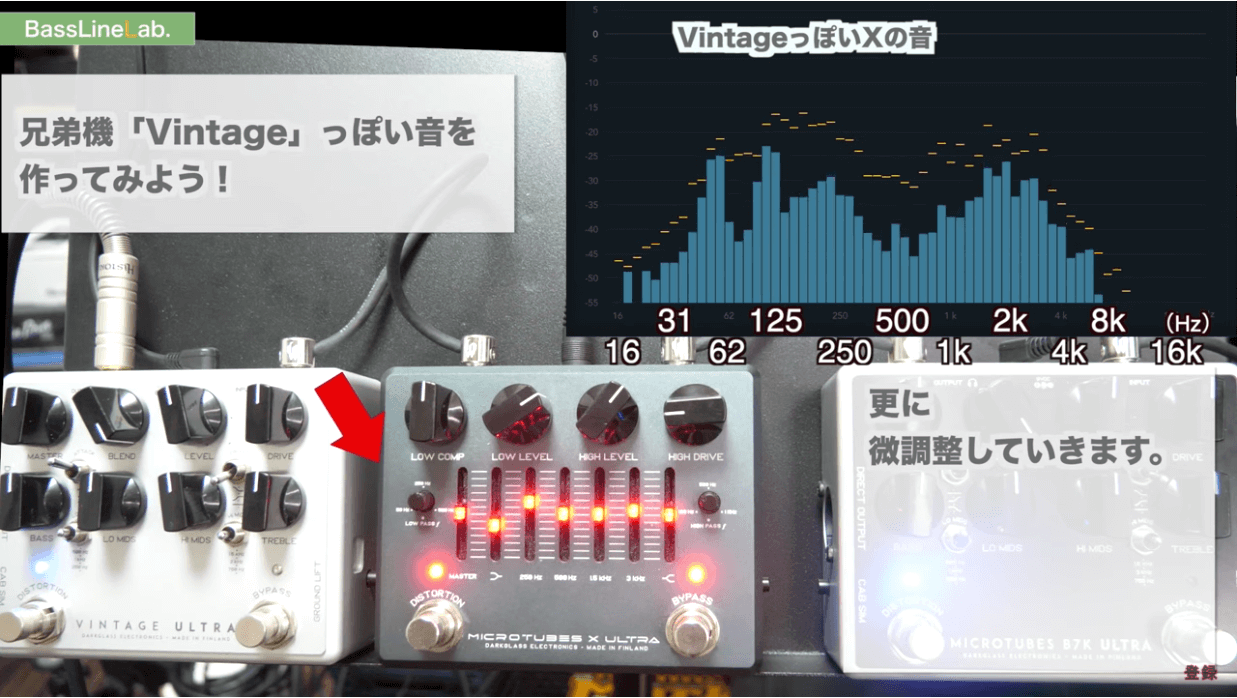

「X」で音作りする際は、また500Hzあたりの音の出方がポイントになってきます。

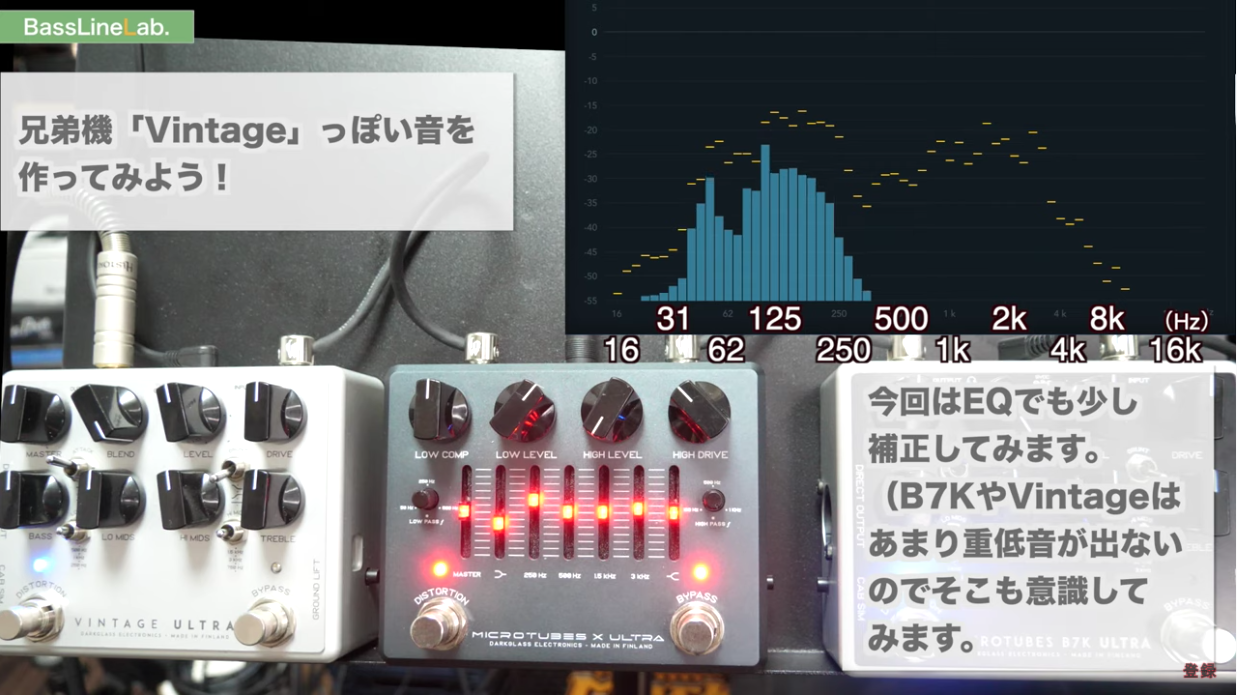

ローパスフリーケンシーの設定

「B7K」ライクサウンド同様、「X」を125Hzに山を描けるようにローパスフリーケンシーを調節していきます。

今回は、EQも調整して、似たようなサウンドを模索していきます。

B7KやVintageは、あまり重低音が出ない特徴があります。

重低音をカットする左から2番めのフェーダーを少しカット気味に、250Hzのフェーダーを少しブーストさせました。

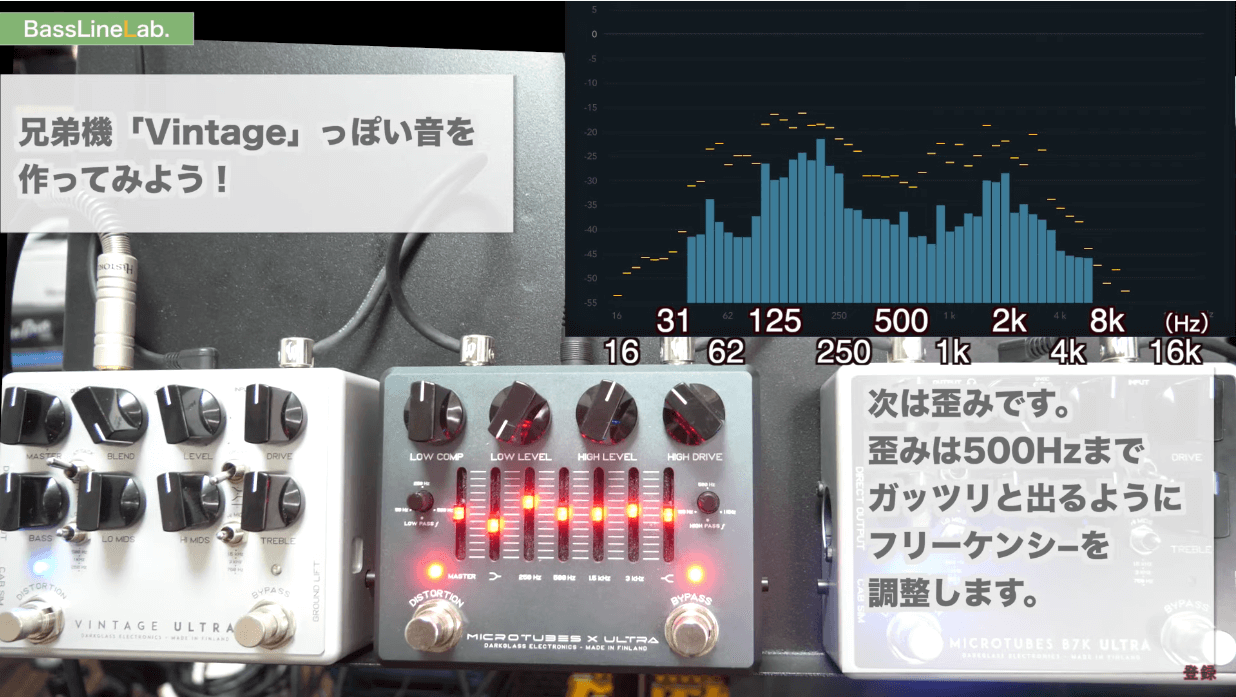

ハイパスフリーケンシーの設定

「Vintage」は「B7K」と異なり、500Hzあたりもがっつり音が出ています。

500Hzあたりを出すために、ハイパスは100Hzと500Hzの間くらいにセットしました。

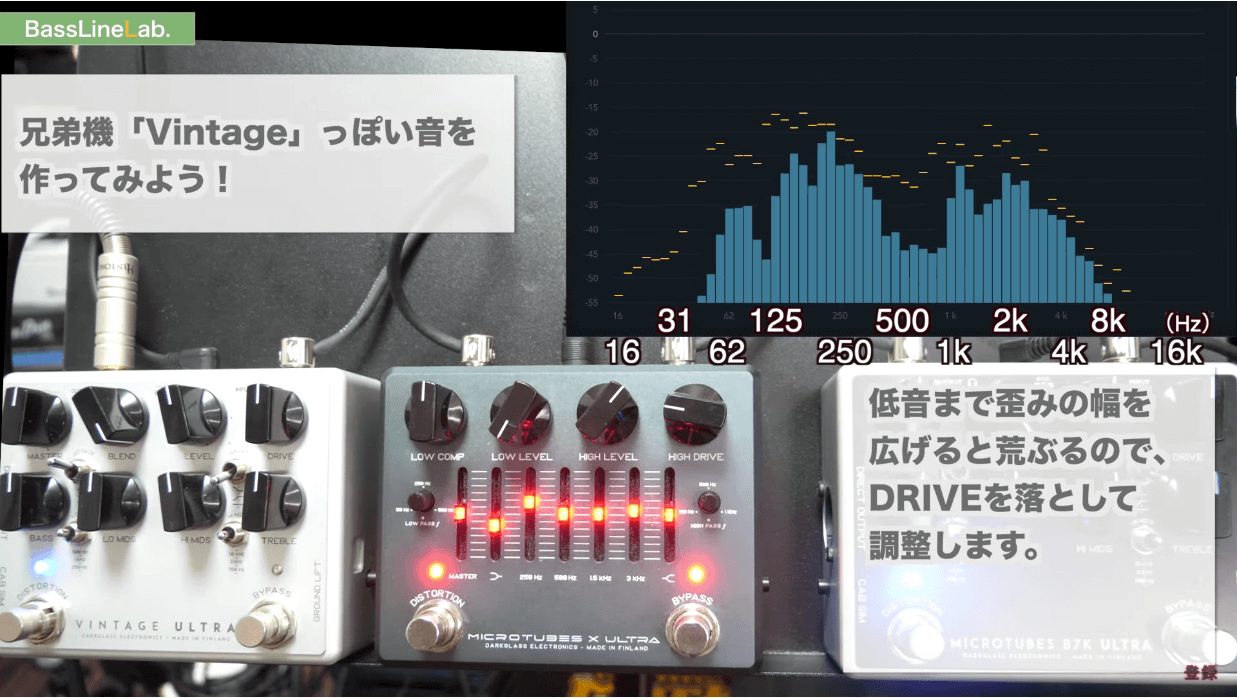

低音まで歪みの幅を広げると荒ぶってくるので、HIGH DRIVEを下げて歪み量を調節します。▼

▼本家「Vintage」サウンド

▼「X」で作る「Vintage」サウンド

そっくりとまではいきませんが、「特徴を似せることは可能」と言えるくらいには調整できることがわかります。

「Vintage」は、低音のゴリゴリした感じに個性があって、「X」のEQを調整しても全く同じにはなりませんでした。

歪みの回路自体は、「X」も「B7K」も「Vintage」も、「Microtubes」という同じ回路を持つこともあって、サウンドの傾向は似ていますよね。

「X」では、VintageやB7Kに似せて音作りできるので、かなり音作りの幅が広いことがわかりますね!

「X」の「クリーンの音作り」×「歪みの音作り」で、他にどんな音作りが可能か次の章で解説していきます!

「X」でできる音作りアイディア

動画で見る場合はこちら(36:14〜)▼

「B7K」や「Vintage」に寄せる以外の音作りをココでは紹介していきます!

ファズっぽいサウンド

歪みを広めにとる(ハイパスフリーケンシーを左へ回す)ことで、ファズっぽいジャリッとしたサウンドも作ることが可能です。

高音域の一部のみ歪ませる

ファズっぽいサウンドと対照的に歪みの幅を狭めて(ハイパスフリーケンシーを右へ回す)、特に高音の部分だけに歪みをかけるサウンドもかっこいいです。

ちょっと電子音のような金属的なサウンドになります。

「X」での音作りの考え方まとめ

「X」の裏機能の説明に入る前に、一度「X」の音作りの考え方について、おさらいしましょう!

- 「X」は、「歪み(高音域)」と「クリーン(低音域)」を別々に音作りができる

- 「クリーン(低音域)」でベース本来のタイトさや低音感、芯のあるサウンドをつくる

- 「歪み(高音域)」で歪み加減や強さだけでなく、歪ませる周波数帯の幅を選択することで音のキャラクターをつくる

歪みの増減だけでなく、歪ませる帯域幅(横幅)まで選択できるのが「X」の魅力ですね!

「X」はどんな人におすすめ?

私が「X」をどんな人におすすめするかと言えば、「Vintage」か「B7K」のどちらかを持っている人です。

Darkglass2台目としては、最高に良い1台となると思います。

「X」は、「Vintage」や「B7K」の進化系というよりも、「Vintage」や「B7K」に近いサウンドがオススメ設定されているイメージです。

またカレーに例えるのであれば、「Vintage」や「B7K」はお店の定番カレーで、「X」は辛さやトッピング、盛り付けが全てセルフサービスという感じですね。

初めてのお店でおいしくカスタマイズするのは難しいですよね。

なので、ある程度「Darkglassってこういう音だよね」というイメージがある人には、「X」はかゆいところに手が届く良いペダルになること間違いなしです!

もちろん、初めてのDarkglassでも、今回の記事を参考にして試行錯誤していただけたら幸いです!

Darkglassは、比較的高い製品ではありますが、値段に見合うだけの高品質なペダルであることは間違いありません。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |

「X ULTRA」の裏機能〜フルバンドコンプレッサー〜

「X」シリーズの最上位モデル「X ULTRA」には、裏機能がついています。

「X ULTRA」の裏機能というのが、クリーンシグナルのフルバンドコンプレッサーです。

今回は、フルバンドコンプレッサーの設定の仕方、使い方について説明していきます。

フルバンドコンプレッサーを設定する

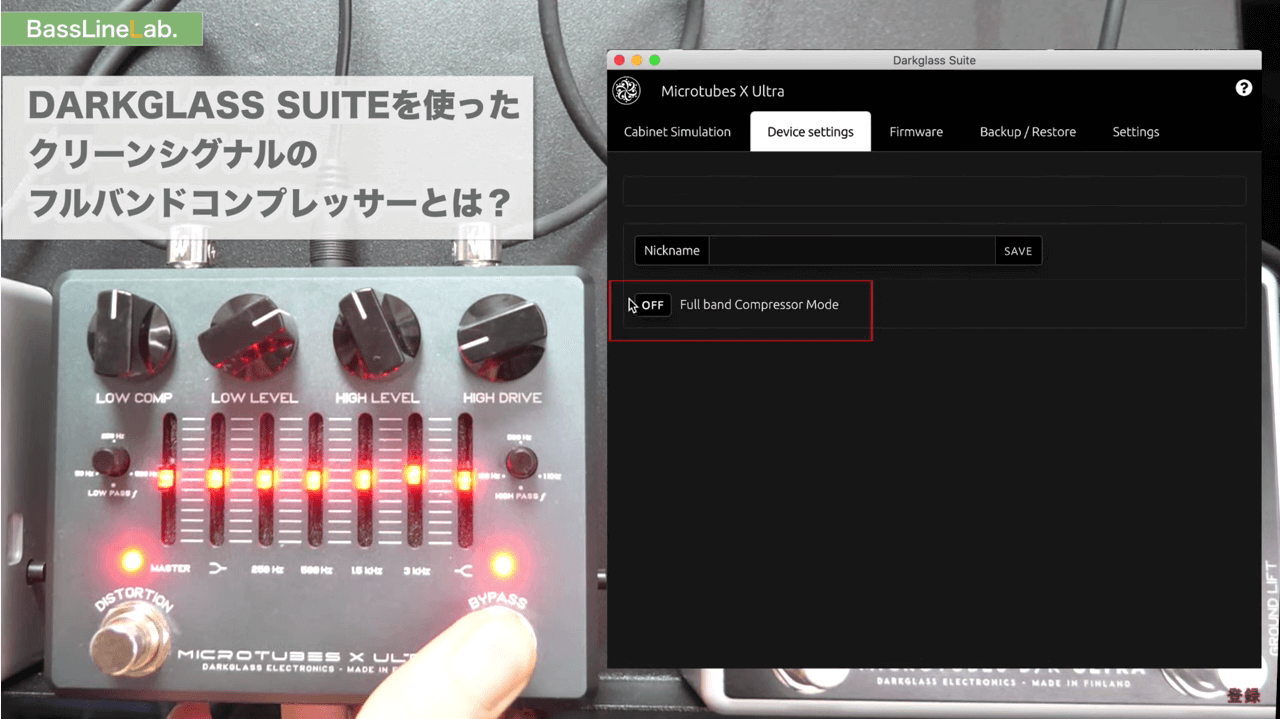

フルバンドコンプレッサーを使うためには、まずDarkglassのパソコン用ソフト「Darkglass Suite」をインストールし、立ち上げます。

「X ULTRA」をパソコン接続した状態で、「Darkglass Suite」の「Device Setting」を開きます。

そこで「Full Band Compressor Mode」をオンにします。

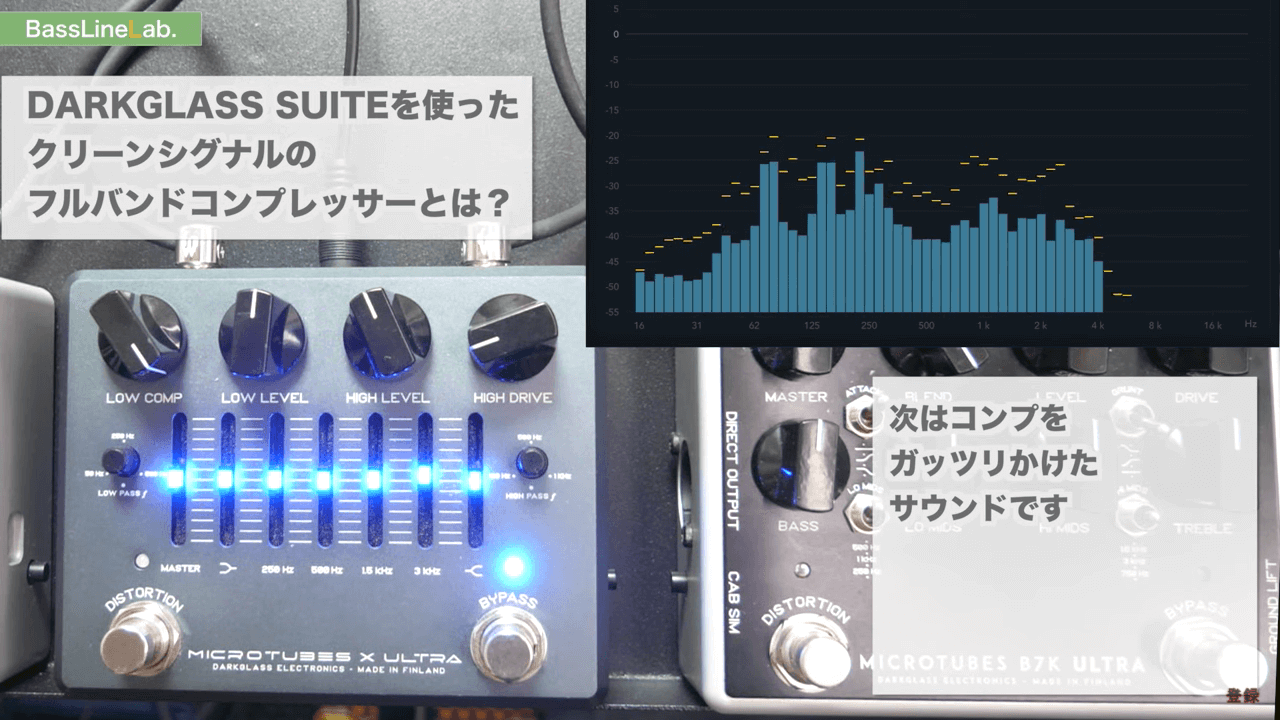

「Full Band Compressor Mode」がオンの状態で、「X ULTRA」の「BYPASS」スイッチを2秒間長押しするとフルバンドコンプレッサーモードに切り替わり、ライトが青色に変わります。

フルバンドコンプレッサーの使い方

フルバンドコンプレッサーは、ディストーション「オフ」時(BYPASSが「オン」のとき)に機能するコンプレッサーです。

ディストーション使用時のときは、低音域のクリーン音にのみかかっていたコンプが全帯域にかかるようになります。

コンプは、「音を圧縮する」エフェクトのことで、以下のような効果があります。

- 音量差を整える

- アタック感を強める

- 音圧が上がる

また、コンプをかけすぎると

- ダイナミクスがなくなる

- 雑音が目立つ

というデメリットもあります。

美肌アプリのように、コンプもかけすぎると不自然な感じになりますので、かけ過ぎは注意です。

コンプのかかり具合は、「LOW COMP」を使って調節します。

▼「LOW COMP」がゼロの場合(コンプなし)

▼「LOW COMP」を最大にした場合

音圧が上がり、音量自体も上がりましたね。

ディストーション「オン」時は、通常の低音域のクリーン音にのみかかる(LOW COMP)に戻ります。(ライトは青色のまま)

一度、パソコンで「Full Band Compressor Mode」をオンにしておけば、後は本体で使うか使わないかを切り替えることができます。

他のコンプレッサーを愛用している方には、あまり必要ない機能ですが、

- 持ち運ぶペダルの台数を減らしたい

- 1台で完結させたい

という方には、便利な機能だと思います。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |

●キャビネットシミュレーション機能は要らないという方はこれでも良いね

●いや、歪みの部分だけで十分だ!という方はこれでOK!