「マルチエフェクターって、やっぱりしょぼいの?」

値段もコンパクトエフェクターに比べて安く、それでいていろんなサウンドが出せるZOOMのマルチエフェクター「B1 Four」。

- エフェクター初心者だし、最初はコレで十分なのかな?

- 安くて高機能……でも質はどうなんだろう?

- どこまで本家に似ているものなの?

などなど、疑問に思っている方も多いでしょう!

今回は、禁断の本家比較をクイズ形式でお伝えします!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

この対戦は、優劣を決めるものではなく「適材適所」というものを伝えるために作成しています。

今回の音はあくまで私の持っている機材の個体や録音状況、再生環境、奏法に起因するものです。演奏環境によっては、全く違う結果になる可能性もあります。

全5問!マルチと本家聞き分けられるかな!?

第一問:BOSS ODB-3 Bass Over Drive(3:29〜)

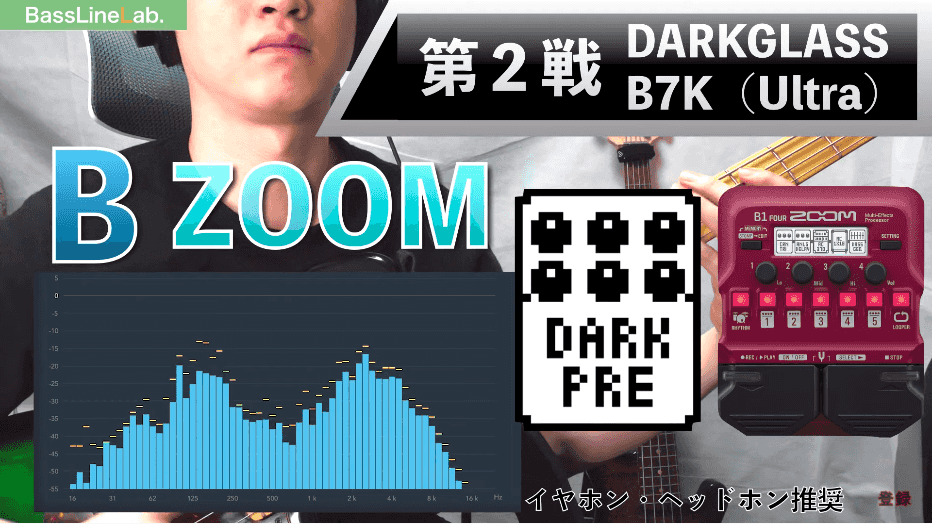

第二問:Darkglass B7K(ULTRA)(4:09〜)

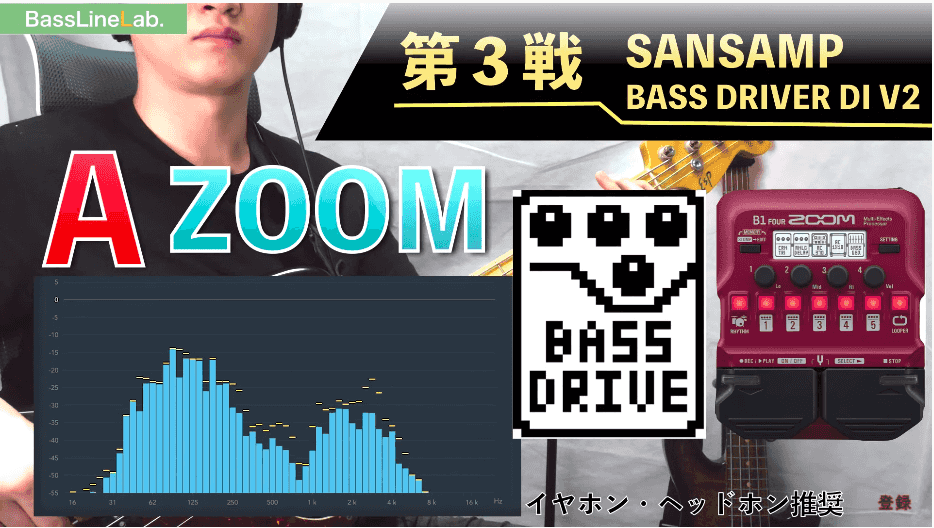

第三問:SANSAMP BASS DRIVER DI V2(4:42〜)

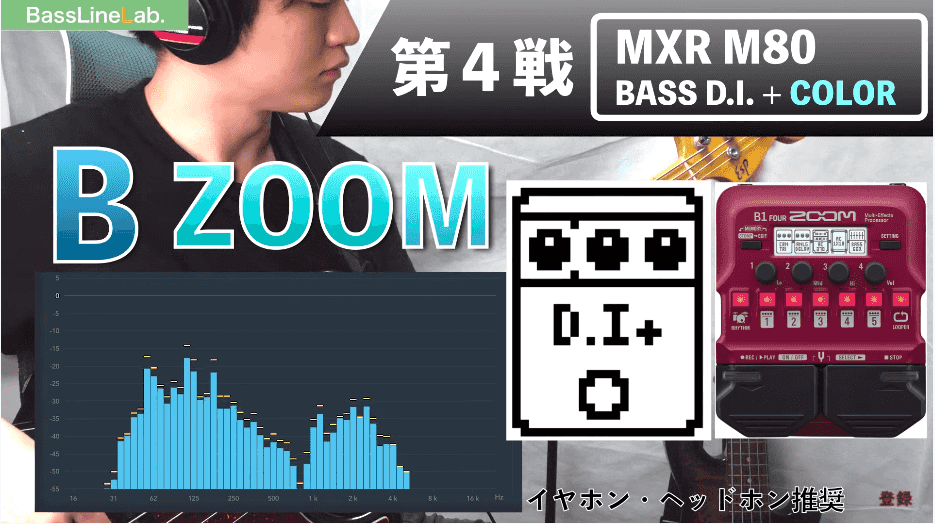

第四問:MXR M80 BASS D.I.+COLOR(5:26〜)

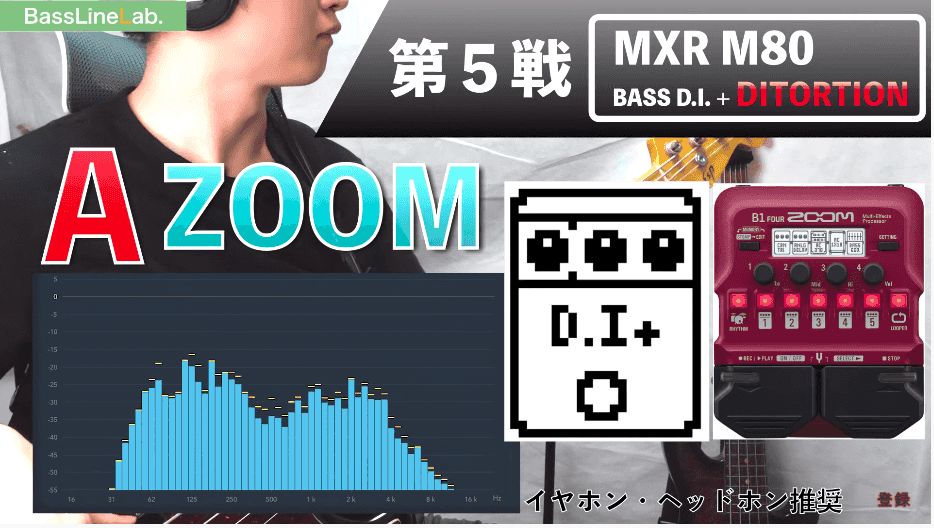

第五問:MXR M80 BASS D.I.+DISTORTION(6:11〜)

比較解説:本家とのサウンドの違いは?

「クイズに挑戦してみたい!」という方は、一度戻って回答を控えてから、この先に進んでくださいね!

解説(7:10〜)

ここからは、クイズの正解を発表しながら、音の変化について解説していきます。

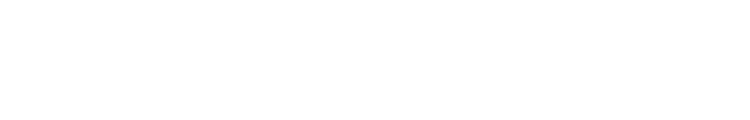

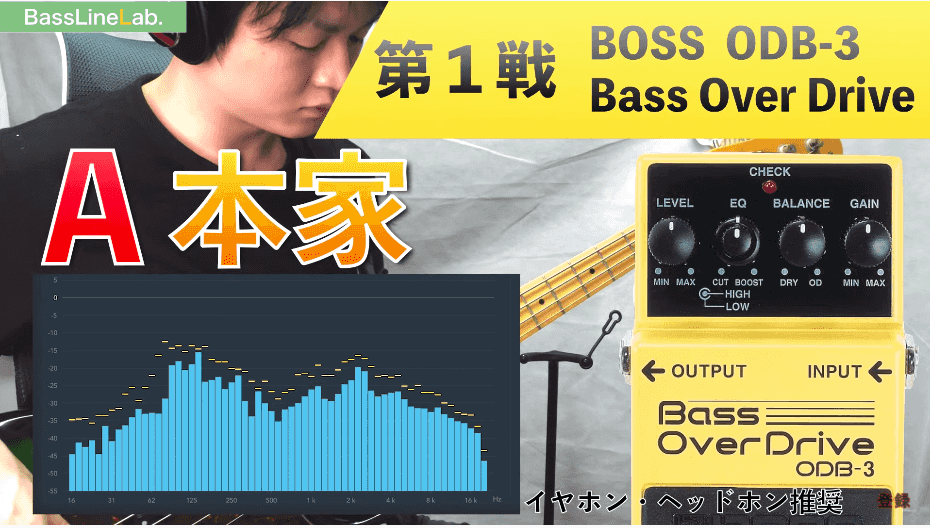

BOSS ODB-3 Bass Over Drive

聴き方のポイント

とても「歪みの質」が似ていますね!

頭を覆い尽くすようなシャワシャワしたサウンドが特徴の歪みです。

本家ODB-3の方が、全体のレンジが広く音の厚みを感じられますね。

ZOOMは、少し低域が削られている分、高域が感じやすく少し尖った、硬い印象があります。少し音の輪郭がくっきりしたようにも感じます。

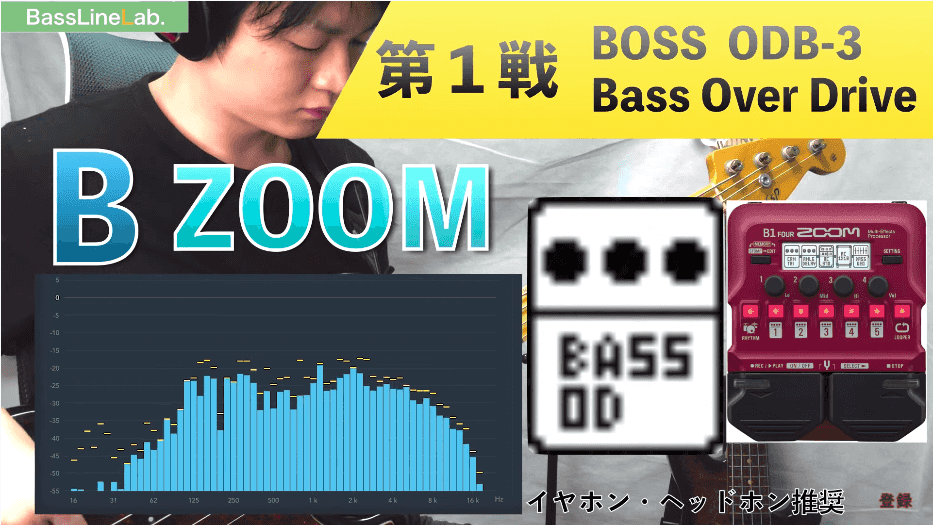

Darkglass B7K(ULTRA)

聴き方のポイント

これも音の特徴はとても似ていますね。

ドンシャリで「バキバキ」のサウンドと言われるサウンドです。スラップがよく合いますね。

ZOOMは、全体の傾向として低音域が削られているため、少し音が硬い印象になるという特徴があります。

本家B7Kは、耳障り良く、低音〜中低音のあたりが出ているためか少し温い印象がありますね。

SANSAMP BASS DRIVER DI V2

聴き方のポイント

B7Kよりも低音が重たいドンシャリサウンド。その点がよくモデリングされていますね。

ZOOMはサンズの低音の重たさを上手に真似ている感じはありますが、若干その重たさが足りない分、少し軽く聞こえます。

サンズは真空管っぽい音の暖かさが心地よいので、その点少しZOOMでは物足りなさを感じるかもしれません。

MXR M80 BASS D.I.+COLOR

ドンシャリ系クリーンサウンドのM80(COLORスイッチON時)。

ドンシャリですが、サンズよりも少し低音が軽く、重心が上がったように感じるサウンドです。

本家M80もあまり低音感が強くないサウンドなので、かなりZOOMも近いサウンドに感じます。

ZOOMの方がレンジが狭いせいか、少しタイトな感じがしますね。

MXR M80 BASS D.I.+DISTORTION

ODB-3の歪みに比べ、ベースらしい低音を活かしながら激しく歪んだM80のディストーションサウンド。

アナライザーの波形もODB-3の方が低音から高音まで広く出ていますが、それが文字通り「埋め尽くす」ような感覚を生んでいます。

少しZOOMの方が歪みが粗い印象がありますね。

そして、全てに共通して少し「硬い」印象があるZOOM。

アナライザーの波形もそっくりですが、低音のベースの安定感はやはり本家が強い!

ZOOM B1 fourの品質は悪い?

5つの比較検証を通して、とてもモデリング技術が高いことがわかりますね!

際立って音質が劣化しているという印象は、全くありません。

以前のZOOMのマルチエフェクターの印象しかないという方は、このハイクオリティなZOOMのサウンドに驚かれます(^^)

実際、YouTubeのプレミア公開で視聴者の皆さんとクイズ大会で盛り上がったときは、全問正解者の方が少ないほど!

(全問正解の方、おめでとうございます!)

全問正解された方でも、「いつも使っているからわかった」というアドバンテージを持っている方が多かったですね。

「バンドの中で使ったらほとんど気づかないかも!」という声もありました。

ZOOMモデリングサウンドの特徴

1つ1つの解説で触れましたが、どのモデリングサウンドも

もうコンパクトエフェクターは要らない?

総評として、とてもクオリティが高い! といえるZOOMのマルチエフェクター「B1 Four」。

「ここまでそっくりなら……オリジナルのコンパクトエフェクターは要らない?」という疑問にお答えしていきましょう。

基本的なマルチエフェクターの音の考え方

単純に音質だけの視点で見れば、遜色ない「B1 Four」ですが、マルチエフェクターというのは基本的にオリジナルほど、幅広い音作りに対応してはいません。

例えばサンズのサウンドなら、「サンズはだいたいこういうサウンドで使いますよね」というひとつのサウンドが再現されています。

そして、つなぐベースの特徴に合わせて微調整できる、というのがマルチエフェクターでできる音作りの幅です。

歪みの加減やEQが本家と同じような調整はできないので、簡単に言えば、

1台で完結するメリット・デメリット

マルチエフェクター最大のメリットは、

ということですね。

ベースと一緒にケースに入れて持ち運ぶことができ、また接続も簡単ですから、セッションなどの準備に時間がかけられないシーンでは重宝します。

デメリットとしては、操作性がデジタルなので分かりづらい・面倒くさいこと。

コンパクトエフェクターを足元に並べている状態なら、操作したいエフェクターに手を伸ばせばいいだけ。

しかしマルチエフェクターは、デジタル上でいくつかの画面を切り替えなければいけないため、少し手間に感じますね。

コンパクトエフェクター・マルチエフェクターどちらを選ぶ?

マルチエフェクターはこんな方にオススメです!

- お金がかけられないけど、いろんなサウンドを試したい

- エフェクター初心者で何から買い始めたら良いかわからない

- 持ち運びや準備が楽なエフェクターが欲しい

コンパクトエフェクターはこんな方にオススメです!

- 自分好みサウンドを作っていきたい

- 持ち運びよりも操作性を優先したい

- 細かいクオリティもこだわっていきたい

加えて私はエフェクターが好きなので、コレクター欲求を満たす意味でも(笑)コンパクトエフェクター推しです(^^)

また、オリジナルあってのモデリングですから、そういった意味でもオリジナルの存在意義は大きいですね。

まとめ:マルチVS本家で見えたもの

私がこの記事で伝えたいことは、

- ZOOMのマルチエフェクターはとてもクオリティが高い!

- そっくりならオリジナルのコンパクトエフェクターは要らない、ということではない。

- 適材適所で、使い分けていこう!

自分の使いたいシーンやサウンドに合わせて、選んでみてくださいね!

今回は、ライン録音での実験でしたが、次はマイク録音編として、実際にスタジオでアンプで鳴らした場合はどうなのか!? に迫っていきたいと思います(^^)お楽しみに!