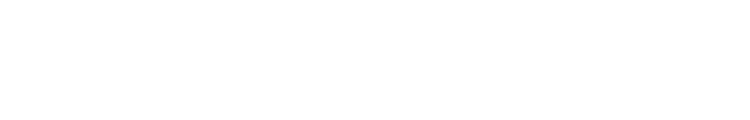

今回はDarkglass ULTRAシリーズの異端児「ALPHA OMEGA ULTRA」を「目で見る音作りシリーズ」で解説していきます!

この記事の内容

・ALPHA OMEGAの特徴

・各ツマミの音色の変化

・B7KやVINTAGEとの音色比較

・セレクトスイッチについて

ALPHA OMEGAの音作りに悩んでいる方、購入しようか検討している方、ぜひ参考にしてみてくださいね!

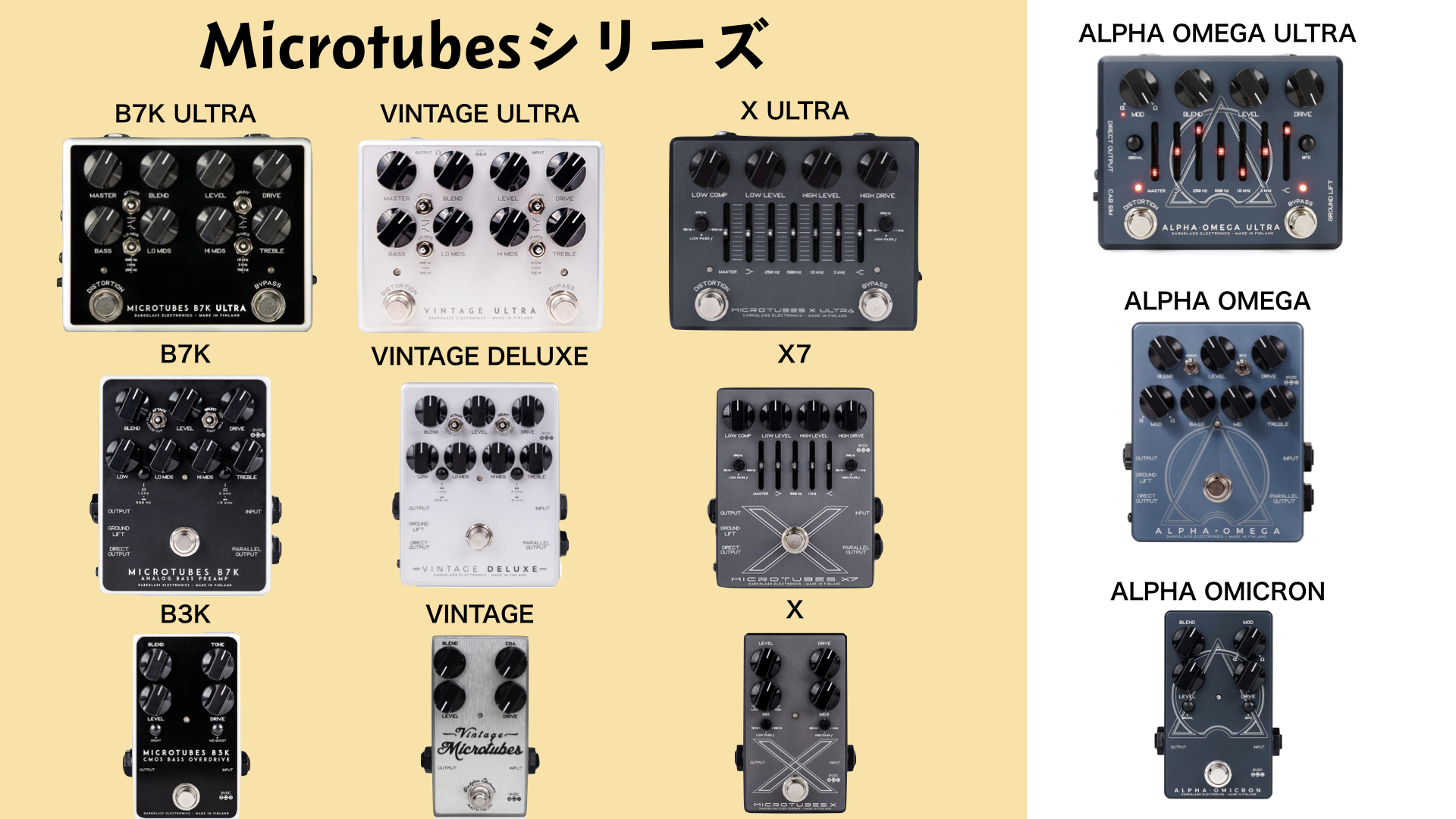

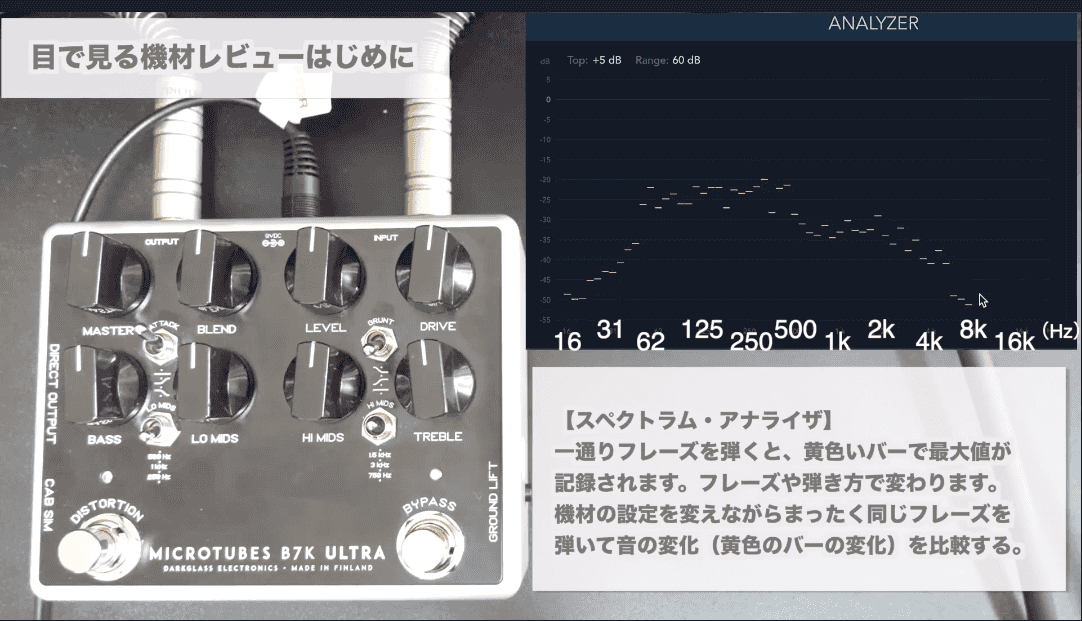

音の変化を耳で聴くだけでなく、スペクトラムアナライザーを使って、出ている音の周波数成分を目で見ながら、レビューしていくシリーズ。

機材のつまみをコントロールすることでどのように音が変化していくのかを視覚で補完しながら、耳で聞く練習をしていきましょう!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

ALPHA OMEGAはどんなエフェクター?

公式サイトによると

とあります。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |

今回の記事では、その歪みの性質についても後ほど詳しく解説していきます!

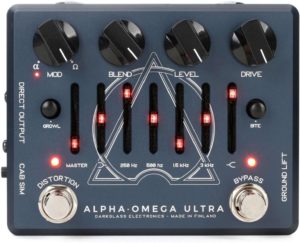

DarkglassのULTRAシリーズは、現段階で4種類発売されています。(2020年8月現在)

4種類の歪みが3段階で、全12種類あります。

その中で、実はALPHA OMEGAのみが別系統なのです。

B7K、VINTAGE、Xの3種類は、「Microtubesシリーズ」に括られます。

ALPHA OMEGAは、これらと別の歪みの回路を持つため、見た目は似ていますが別系統に分かれています。

ULTRAシリーズの家系図

私はビルダーではないので、細かい回路の話は割愛しますが、カンタンにそれぞれのエフェクターの特徴を説明すると……

- B7KとVINTAGEは歪みの回路がよく似ている

- XはB7KとVINTAGEの進化系のような歪み

- ALPHA OMEGAは、Xと似ているが全くの別物。

※Xは4番目(一番最後)に発売されているので、ALPHA OMEGAの良いところを取り入れているため似ている。

ということをまず覚えておきましょう!

MicrotubesシリーズとALPHA OMEGAの違い

一言で説明するのであれば、

Microtubesシリーズ

スッキリとして洗練されたイメージ。言い方を変えれば冷たい感じの歪み。

ALPHA OMEGA

温かみのあるボワッとした歪み。荒ぶっている感じもある。

それでは、実際の使い方、音色の変化を見ていきましょう!

今回の実験環境〜ALPHA OMEGA〜

ULTRAシリーズには、全てキャビネットシミュレーションが内蔵されていますが、今回は使いません。(そもそもシールドOUTでは使えない)

キャビネットシミュレーションは選んでいるIRによって、音色が大きく補正されます。

今回は、ALPHA OMEGAによるサウンドの変化を見るため使用せず、実験していきます。

私が使用しているDAWソフト(Logic Pro X)のスペクトラムアナライザーを今回も使っていきます。

スペクトラムアナライザーは、出した音の周波数成分を目で見ることのできるツール。

左から右に低音域から高音域が表示されます。

同じフレーズを弾いても周波数の成分が変わることで音色は変わります。

イコライザー(ベース、ミッド、トレブルなど)を変えると、このアナライザーで変化が現れるのです。

一通りフレーズを弾くと、黄色いバーで最大値が記録されるようになっています。

前提として、覚えておきたいことは、1つの音でも色んな音の成分が入っているということです。(音程として取れる周波数以外の音を“倍音”といいます。)

音の高低はもちろん、フレーズや弾き方、異弦同音でも音の成分(倍音)は変わります。

目で見るシリーズでは、機材の設定を変えながら同じフレーズを弾いて音の変化(黄色いバーの変化)を比較していきます!

ALPHA OMEGA 基本の操作方法

右下のBYPASS(バイパス)と書かれたスイッチが、エフェクターの主電源のようなものです。

BYPASSスイッチを入れると回路を通り、気にならない程度ですが少しノイズが乗ります^^;

回路上の仕様なので仕方ないですが、現行品のV2モデルではノイズ面は改善されているとのこと。

BYPASSスイッチをONにしたときに、真ん中に7つ並んだフェーダーが動作します。

その他のツマミやスイッチは、ディストーションスイッチを入れたときのみ使います!

一番左は、マスターボリューム。残りの6つはトーン(音色)の調整です。

マスターボリュームは、クリーン、ディストーション両チャンネルとも最終的な出力の調整に使います。

グラフィックイコライザーのメリット

ALPHA OMEGAは、VINTAGEやB7Kよりも後発の機種で、「グラフィックイコライザー」に変更されています。

エフェクター初心者の方にとっては、いじる部分が増えて難しそうに見えるかもしれませんが、こんなメリットがあります。

- 省スペース

- 視覚的にわかりやすい

- 同時に調整できる帯域が増えた

VINTAGE、B7Kでは、4つの帯域(4バンド)の設定でしたが、省スペース化されたことで6バンド調整可能となっています!

ALPHA OMEGAはフラットの位置(真ん中)でカチッと止まる仕様になっています。

そのため、VINTAGE、B7Kよりもフラット位置がわかりやすくなりました!

エフェクター個々に設定された“標準設定”。

回すタイプのツマミであれば、12時方向がフラットになるものが多い。

エフェクターによっては、フラットの状態でも音色が大きく変化するタイプもあります。(SANSAMPはそのタイプ)

グラフィックイコライザーによる音色の変化

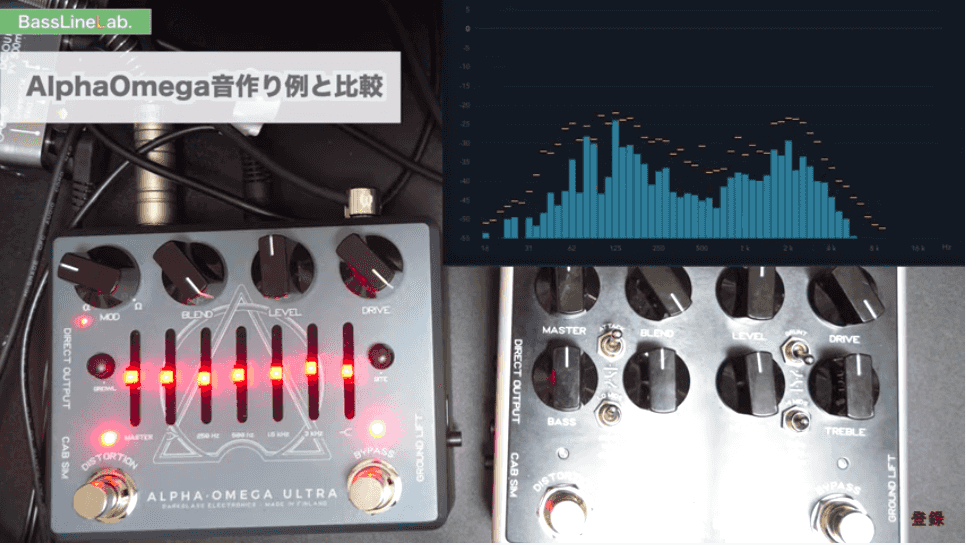

ここからは、ALPHA OMEGAによる音色の変化を「目」で見て、解説していきます!

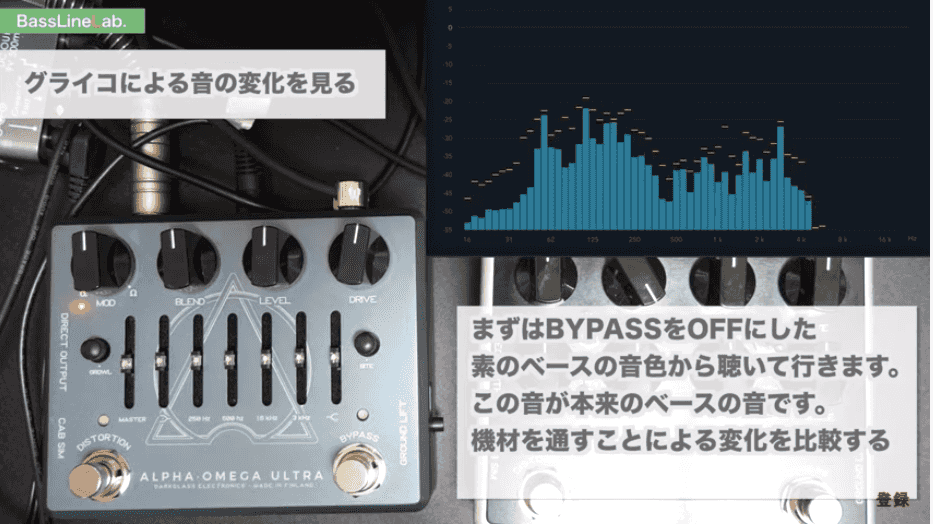

まずは、エフェクトなしの状態から。

バイパススイッチOFF

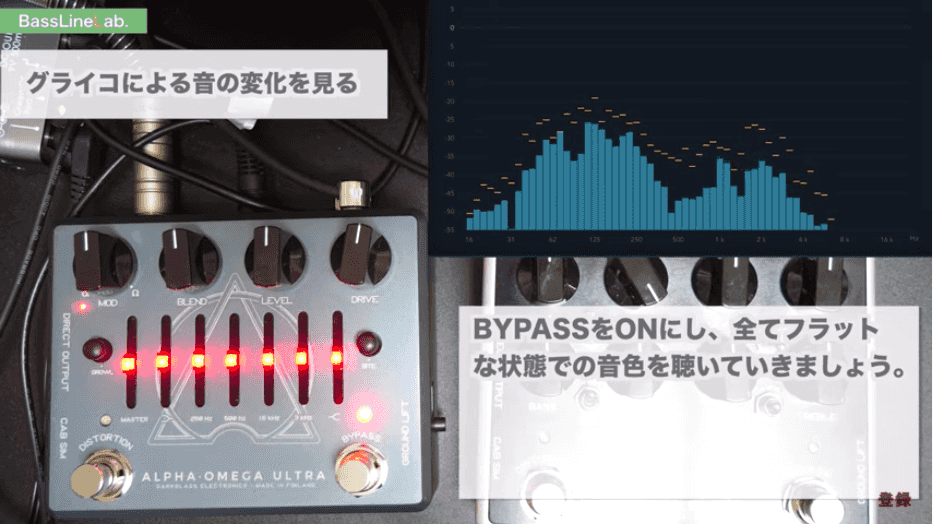

次にALPHA OMEGAをフラットの状態でエフェクターON。

バイパススイッチON

ONにしても、フラットの状態であれば音色にほとんど変化がない「原音に忠実」タイプのエフェクターです。

エフェクターによる色付けがないため、イコライザーとして使うことができますね!

BASS(低音域)の調整

イコライザー(EQ)の一番左は、低音域(BASS)を調整していきます。

【図】

音叉を横にしたようなマークが付いていますが、これは「シェルビングタイプ」のEQを表しています。

イコライザー(EQ)には、「シェルビングタイプ」と「ピーキングタイプ」の2つの方式があります。

通常のEQには、「ピーキングタイプ」が採用されていることが多いですね!

「ピーキングタイプ」は、ある周波数を軸として山のようにブースト/谷のようにカットする方法です。

例えば「100Hzをブーストする」と言っても、100Hzだけをコントロールしているわけではないということ。

100Hz周囲の周波数にも作用しているのです。

一方、「シェルビングタイプ」のEQは、ある周波数を軸として、それよりも低い/高い周波数帯をまとめてブーストorカットします。

ALPHA OMEGAでは、BASSとTREBLEにシェルビングタイプのEQが採用されています。

重低音や超高音域は、音色というよりも振動や空気感に影響を与えます。

なのでピーキングのようにピンポイントで調整するタイプより、まとめてブースト/カットが行えるシェルビングタイプの方が勝手が良いですね(^^)

B7K、VINTAGEからの進化

B7KとVINTAGEのEQはすべてピーキングタイプだったので、コントロールの仕方が大きく変わったなという印象です。

より低音のコントロールが幅広くできるようになりました!

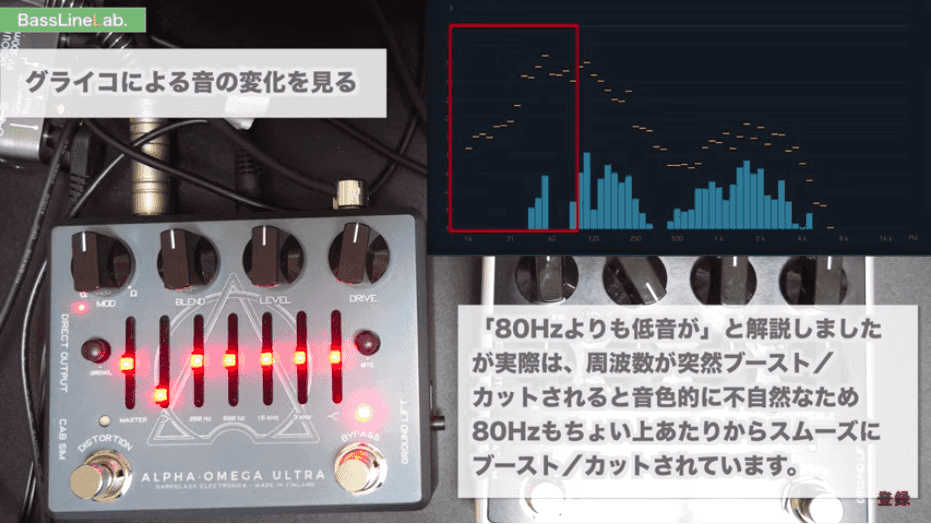

BASSのEQも100Hz(ピーキング)→80Hz(シェルビング)に変更されています。

B7KとVINTAGEも、グラントスイッチで超低音域のブースト/カットがコントロールできましたが、スイッチなので細かい設定はできませんでした。

ただ、B7KとVINTAGEは、特性的に重低音がカットされる仕様になっているため、100Hzのコントロールでも特に問題はありません。

ALPHA OMEGAは、より幅広く音が出るようになっているので、それに合わせてコントロールする周波数を変えてきたのかなという印象ですね(^^)

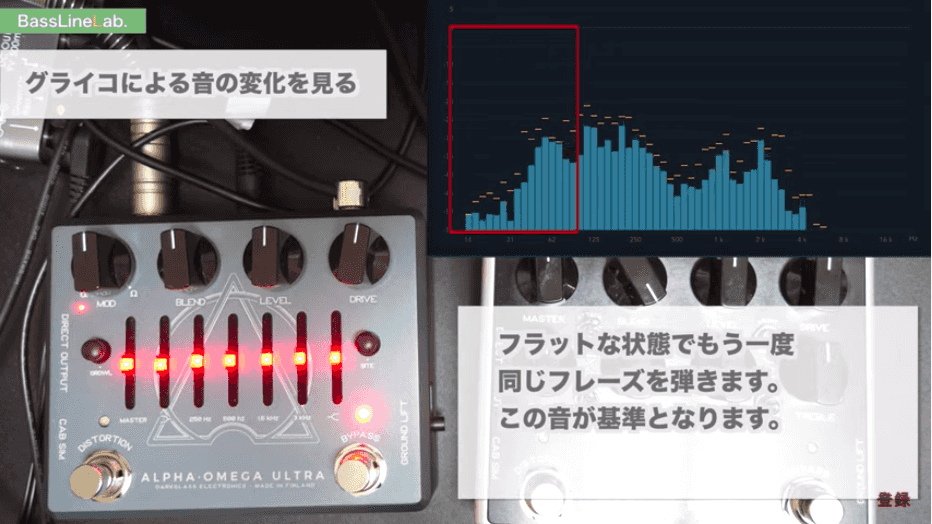

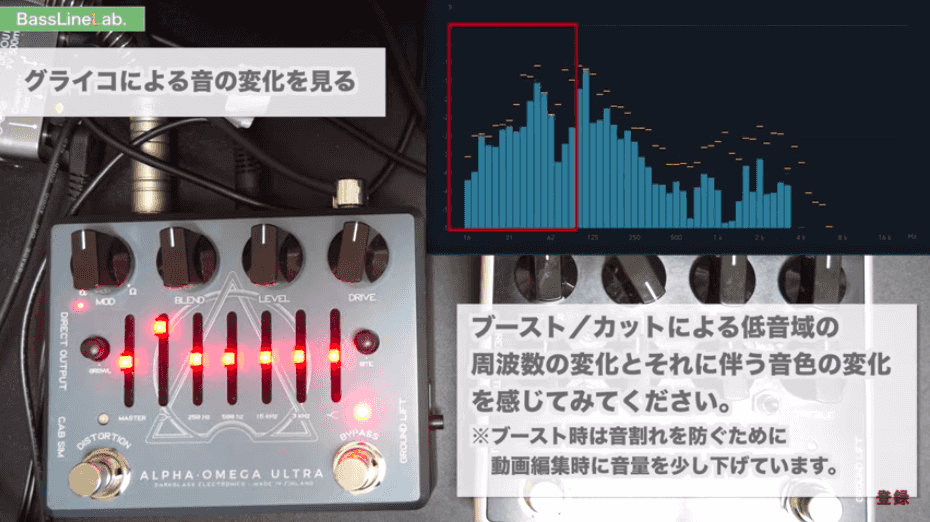

BASSのコントロール時の変化

EQはすべて、±12dBのコントロールができます。

▼フラットな状態

この状態を基準に見比べてみましょう!

▼BASSをMAXブースト

BASSは、上げすぎるとこもって、音抜けが悪くなります。

もわもわと頭を埋め尽くすような感じがしますね^^;

▼BASSをMAXカット

BASSは、下げすぎると太さ、コシがなくなり、カラカラとした軽い音になります。

BASSを調整するときは、

- モワモワと音抜けが悪くなっていないか

- スカスカに軽い音になっていないか

を確認しながら、調整していきましょう!

イコライジング(音作り)のコツ

「目で見る機材レビュー」では、変化を見やすく・聞きやすくするためにエフェクターが出せるMAXでブースト/カットをしています。

実際には「やりすぎ注意」です。

実際に音作りをするときも、大きく動かしてみて、ちょうどいい塩梅のところを見つけてみてください。

一人で練習しているときとバンドのアンサンブルの中でも、音抜けは変わってくるので、状況に合わせて微調整していくイメージで使っていきましょう。

MIDDLE(中音域)の調整

6バンド中、4バンドは中音域。かなり詳細な設定ができますね!

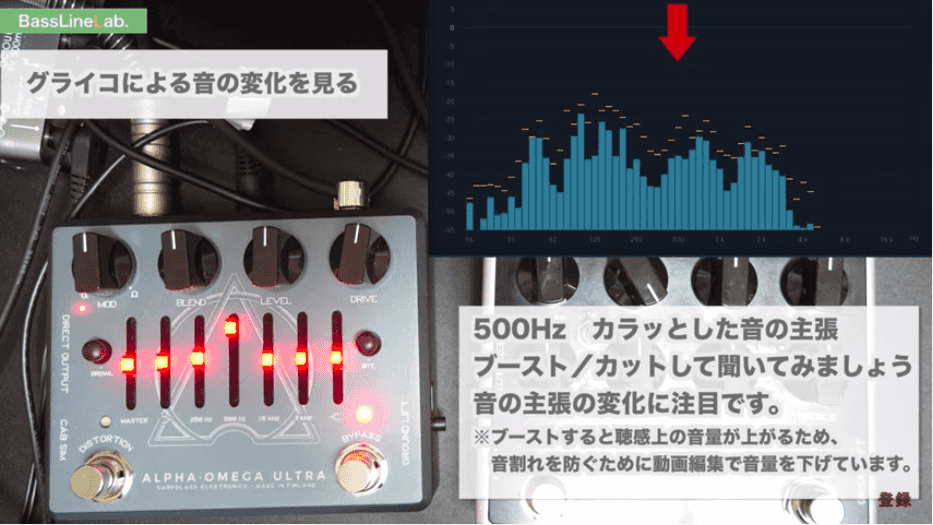

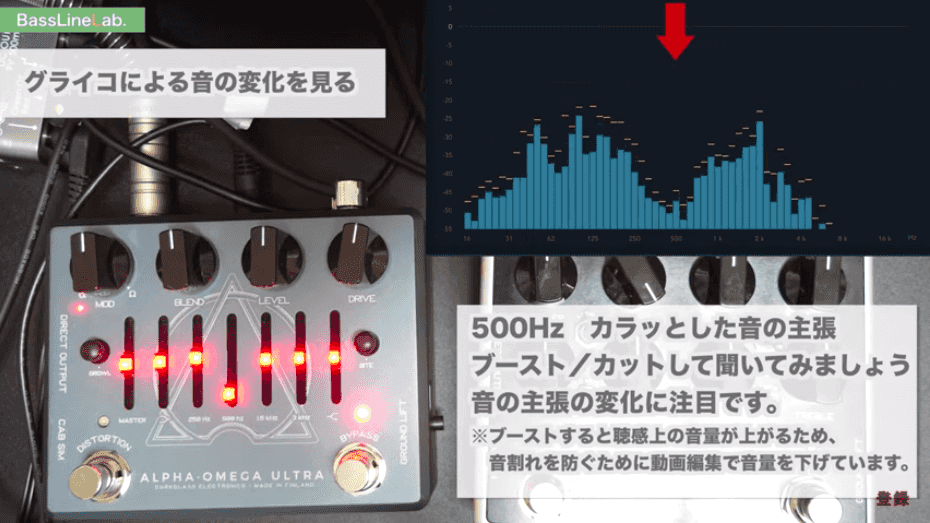

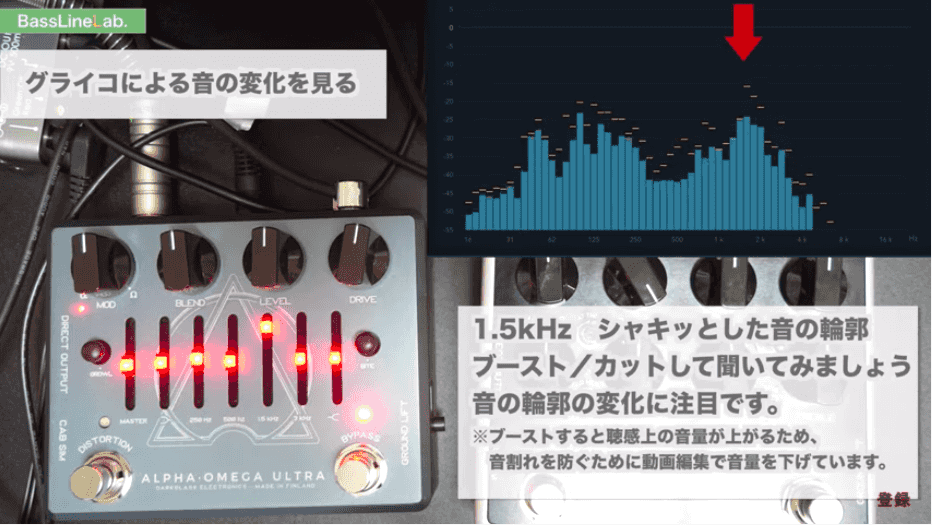

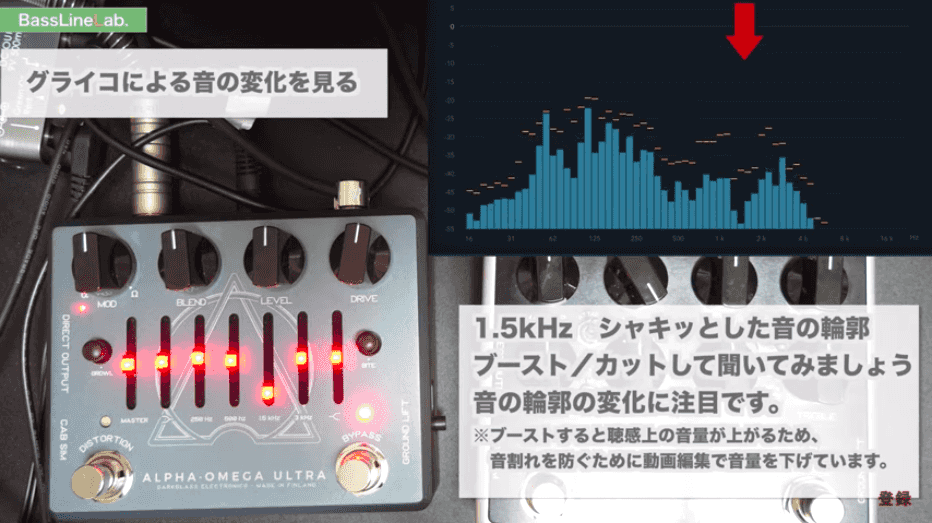

周波数と音のイメージ

250Hz:音程感のある音の太さ

500Hz:カラッとした音の主張

1.5kHz:シャキッとした音の輪郭

3kHz:ピッキング時のアタック感

では、1つずつどんな変化が出るのか見ていきましょう!

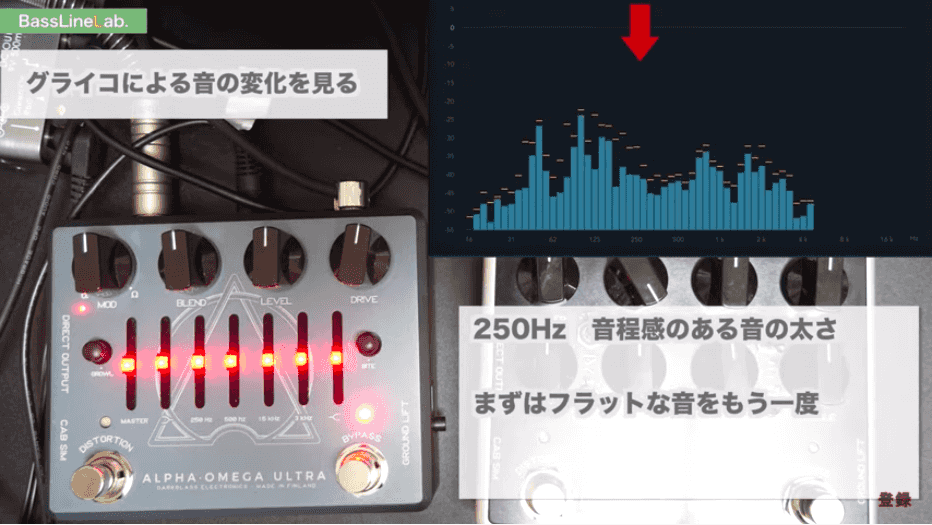

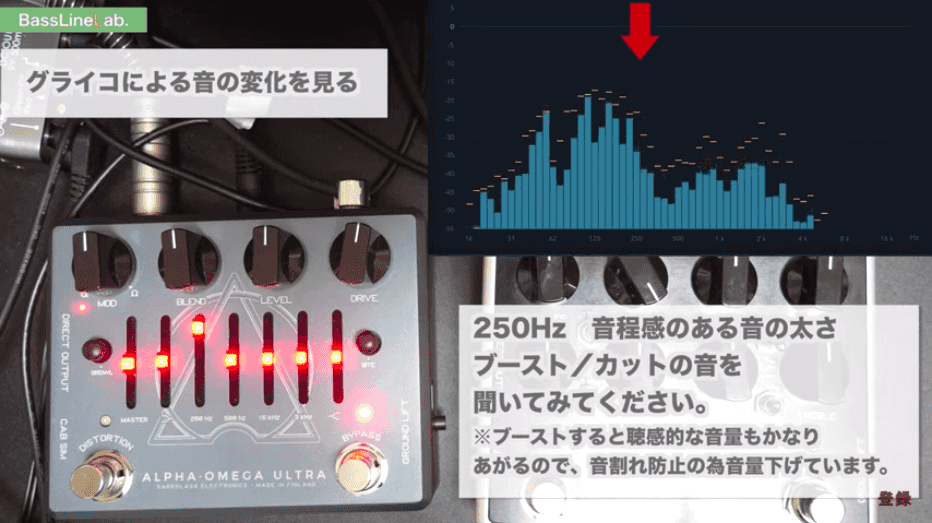

250Hzでの音の変化

250Hzは、「音程感のある音の太さ」に関わってくる周波数です。

BASSの80Hzでは、頭を覆うようなボワボワした広がりを感じましたが、それよりも音程を感じられるあたりに変化が感じられます。

▼フラットな状態

▼250HzをMAXブースト

250Hzをブーストすると、音が太く・濃くなったような感じがありますね。

低音域と同じく、出しすぎると音がぼやけて、音抜けが悪くなる原因になります。

▼250HzをMAXカット

カットすると音が軽くなり、ベースらしさが損なわれます。

存在感がないベースにならないよう調整しましょう!

500Hzでの音の変化

「500Hz」は、ベースの音のキャラクターを大きく左右する「キーマン」的な周波数です。

他のエフェクターでもよく見かける周波数ですね!

▼500HzをMAXブースト

ブーストしても、高音域の抜けをあまり邪魔しません。

カラッとした音の主張が強まる感じがあります。

かと言って、主張を強めたいからMAXにドーン! と音作りをするという意味ではありません(笑)

高音域の抜けを邪魔しにくいものの、音が丸くなり、抜けが悪くなる原因になります。

▼500HzをMAXカット

500Hzをカットしてみると、ドンシャリ気味になり「ゴリゴリ」というようなサウンドに近づきましたね。

今回は、単純に500Hzをカットしているだけなので、少し「頼りなさ」を感じるかもしれません。

500Hzが奥まることによって、低音と高音がくっきりと聞こえるようになりますね!

この500Hzあたりを抑えつつ、低音・高音がしっかり出ていると他の楽器を邪魔せず音圧を確保することができます。(これがドンシャリサウンド)

「500Hzをカットすれば、ドンシャリサウンドになる」というように安易に考えず、全体のバランスを聴きながら調整していきましょう!

1.5kHzでの音の変化

1.5kHzあたりは、ヒトの耳に聞こえやすい帯域です。

サウンド的には、「シャキッとした音の輪郭」を感じられますね!

ヒトの耳に聞こえやすいため、他のパートとぶつかりやすい帯域でもあります。

バンドアンサンブルでは、全体を聴きながら調整しましょう!

▼1.5kHzをMAXブースト

弦にアタックする「ガリガリ」というサウンドが強まり、音の輪郭がくっきりしますね。

耳に入りやすい感じがあります。

▼1.5kHzをMAXカット

低音をブーストしたときに、高音が隠れてしまい音抜けが悪くなったのと同じような状態になりますね。

中〜高音域あたりが作る「音の輪郭」が音抜けに関わってきます。

このあたりの音域が抜けてこないと、「こもっている」と感じるようです。

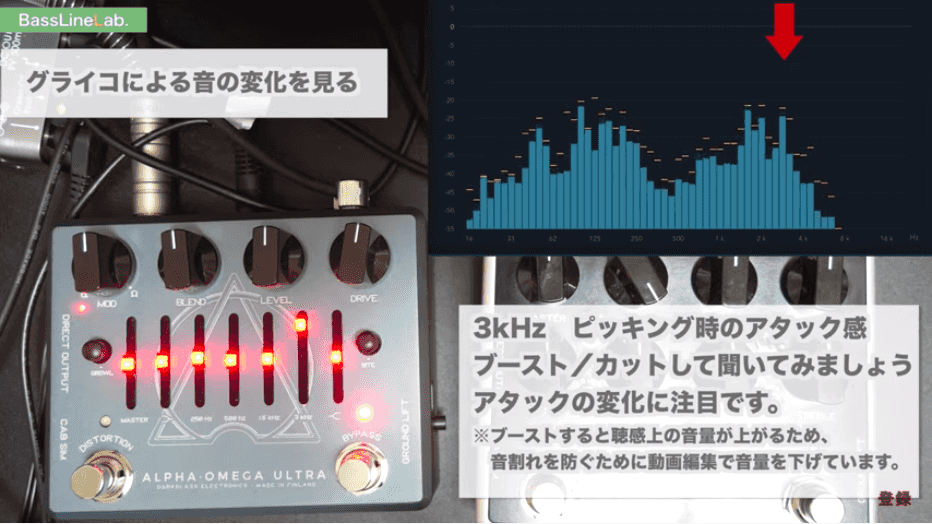

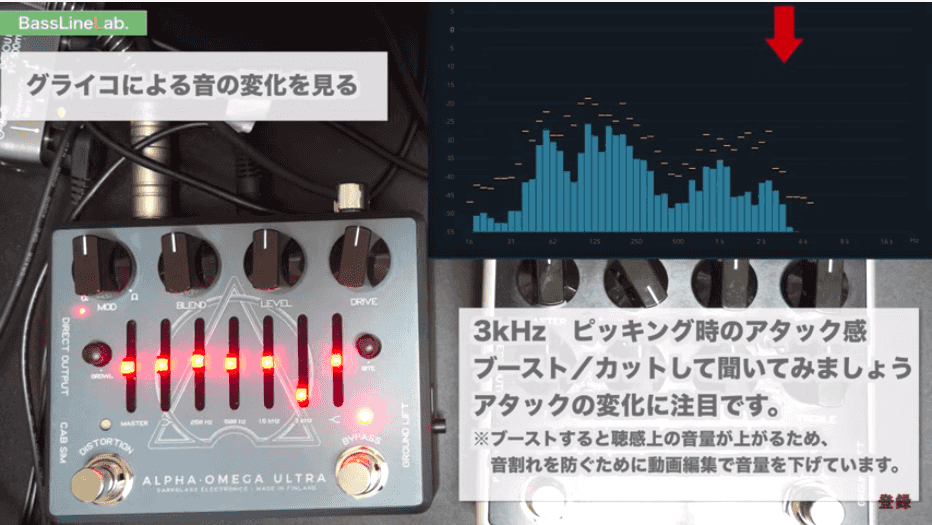

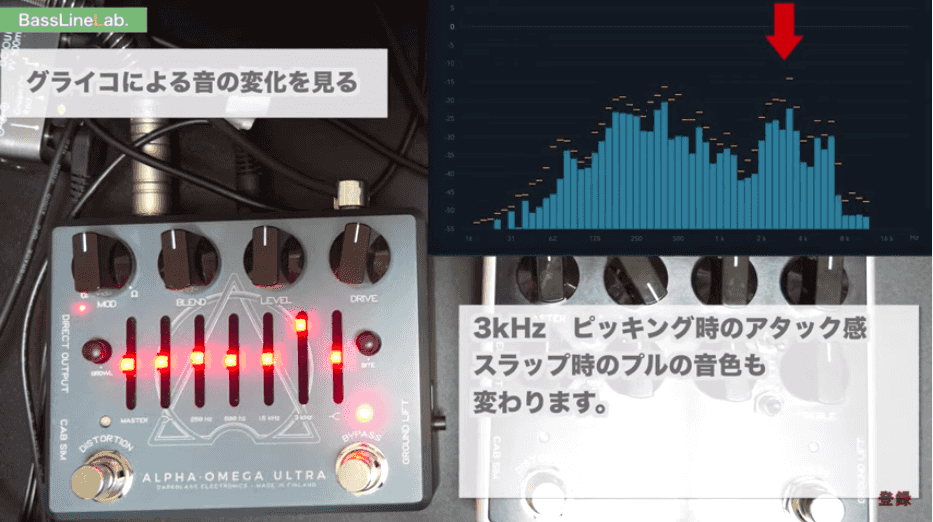

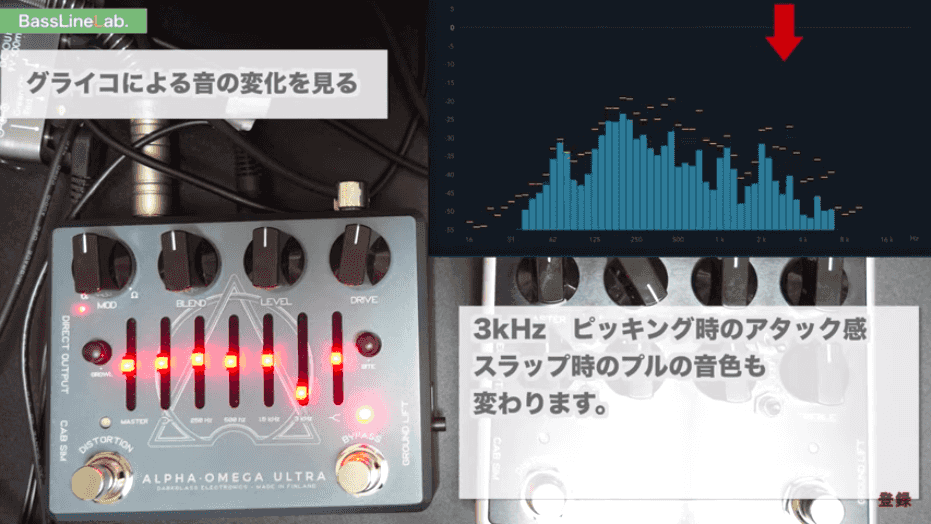

3kHzでの音の変化

中音域に含めていますが、3kHzまでくると高音域に近い帯域になってきますね。

なんとなく感覚的に「低音域・中音域・高音域」と使っている方も多いのではないでしょうか?

それで、正解です(笑)

明確な定義で定められているわけではありませんが、一般的には

- 20〜600Hz:低音域

- 800〜2kHz:中音域

- 4k〜20kHz:高音域

と呼ばれています。

人間の耳が聞くことができる周波数は20〜20000(20k)Hzと言われ、「中音域」が最も聞き取りやすい音域です。

特に低い20〜100Hz付近の帯域は「重低音」とも呼ばれます。

3kHzをコントロールすることで、「ピッキング時のアタック感」を調整できます。

ピッキングしたときのカチカチと鳴る音の目立ち具合に関わってきます。

▼3kHzをMAXブースト

弦に指が当たるカチカチした音がくっきり聞こえますね。

上げすぎるとカラカラと耳障りな感じがします。

▼3kHzをMAXカット

カットすると耳障りな感じが聞こえるので、上手くなったように感じるかもしれませんが、削りすぎると音抜けが悪くなる原因になります。

特にこの帯域は、スラップのプルのサウンドに大きく影響します。

▼3kHzをフラットでスラップ

▼3kHzをMAXブーストでスラップ

スラップサウンドが前に押し出されるようにくっきりします。

出しすぎると、耳に痛い印象になるかもしれません。

▼3kHzをMAXカットでスラップ

カットしすぎると、スラップのおいしいパーカッシブなサウンドが殺されてしまいますね^^;

TREBLE(高音域)の調整

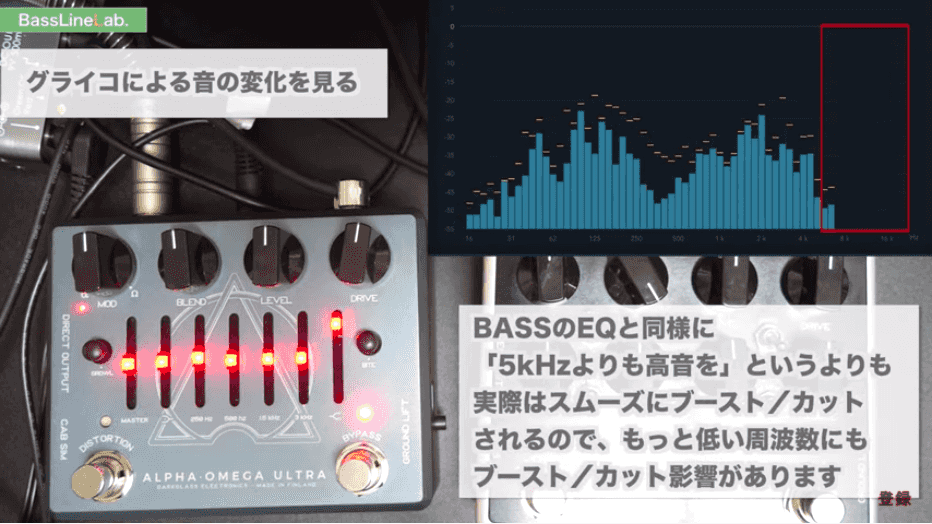

TREBLEもBASS同様シェルビングタイプのイコライザーです。

5kHzを軸として、それより高い音域すべてをコントロールします。

この帯域は、空気感やきらびやかさに影響を与えています。

TREBLEを上げることで、「サーッ」というノイズも多少大きく聞こえてきます。

▼TREBLEをMAXブースト

TREBLEを上げていくと音がカラカラと乾いた感じ、ギラギラと鋭利な感じが出てきますね!

▼TREBLEをMAXカット

逆にカットしていくと、落ち着いた感じ。下げすぎは、こもった印象になります。

この帯域は、歪ませていくときに顕著に違いがわかるので、この先もぜひ読み進めてくださいね!

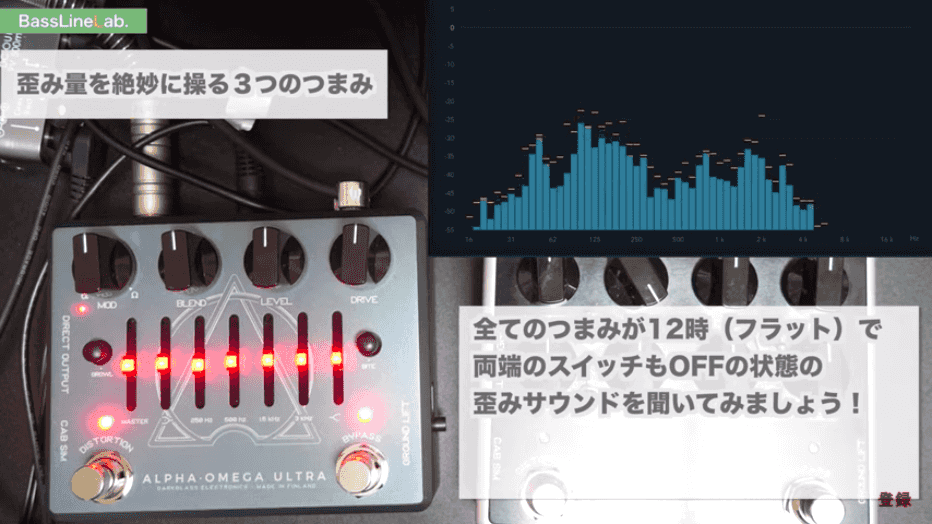

ディストーションチャンネルの使い方・音の特性

クリーンチャンネル(BYPASS)についてここまで解説してきました。

ここからは左側のスイッチ、ディストーションチャンネルの使い方・音の変化についてレビューしていきます!

まずは、つまみをフラットに、周りのスイッチも押さずに歪ませた音を聞いてみましょう!

このフラットの状態では、ほどよく歪んでバリッと存在感のあるサウンドになりました。

フラット状態では、あまり特徴がわかりにくいので、ディストーションで使うつまみをいじりながら変化を見ていきましょう!

ディストーションチャンネルでのつまみの使い方

クリーンチャンネルでは使わなかった残りの4つのつまみ+2つのスイッチの使い方、音色の変化について解説していきます!

上4つのつまみのうち右から3つの「DRIVE」「LEVEL」「BLEND」はB7Kにも共通するつまみですね。

DRIVE(ドライブ)=歪み量の調整

上段の4つのつまみのうちの一番右側「DRIVE」は、歪み量を調整します。

右に回すと歪みのシャリシャリした感じが増します。

▼DRIVEをMAXブースト

左に回し切っても、完全にクリーンにはならないタイプのペダルです。クリーンに近く、軽く歪んでいるくらいなサウンドになります、

▼DRIVEをMAXカット

LEVEL(レベル)=歪み音の音量調整

DRIVEを上げると、同時に音量が上がります。

出したい歪み量で、音量が出すぎてしまう場合にLEVELを下げていきます。

逆にDRIVEを下げて、音量が小さくなってしまった場合にこのLEVELをあげましょう!

このようにDRIVEのコントロールで変化した音量をLEVELで調整します。

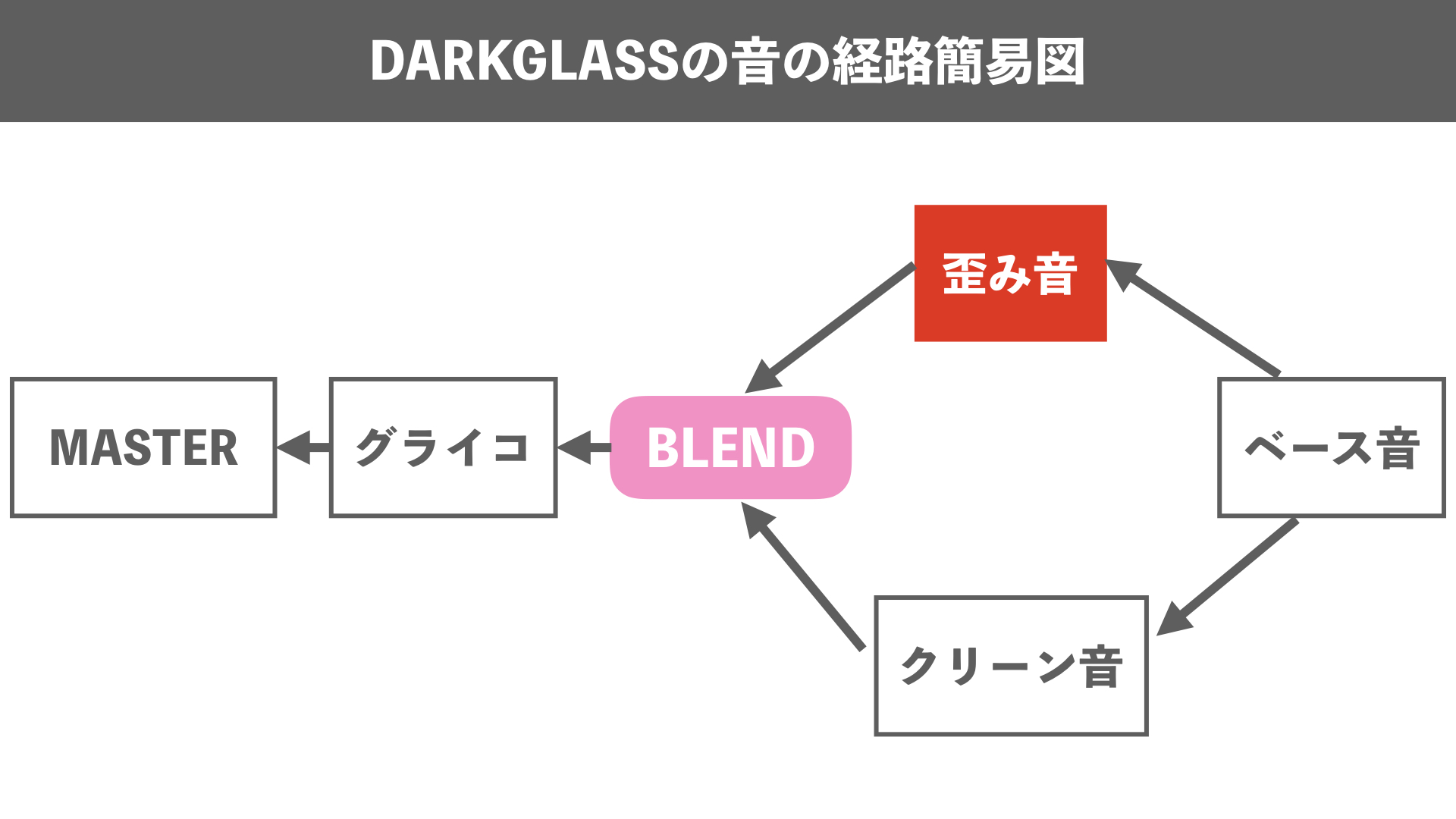

BLEND(ブレンド)=歪みとクリーンの割合

DARKGLASSのプリアンプには必ずついている「BLEND」。

DARKGLASSのエフェクターでは、入力されたベース音は歪みとクリーンに分けられ、その割合を「BLEND」で調整します。

BLENDのつまみは、12時の方向では「歪み音:クリーン音=50:50」というような割合になります。

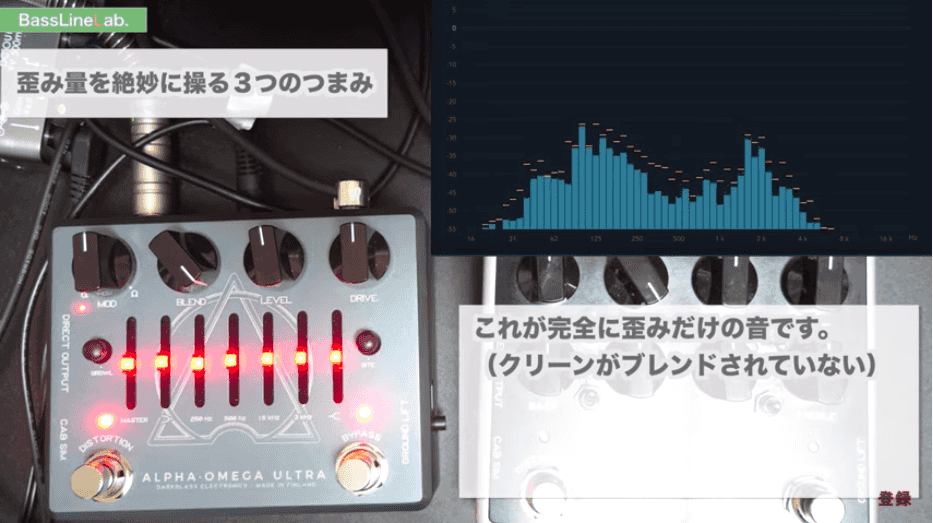

クリーンを混ぜない場合のアルファ・オメガの歪みサウンドはこんな感じ。太く力強いサウンドで歪みますね。

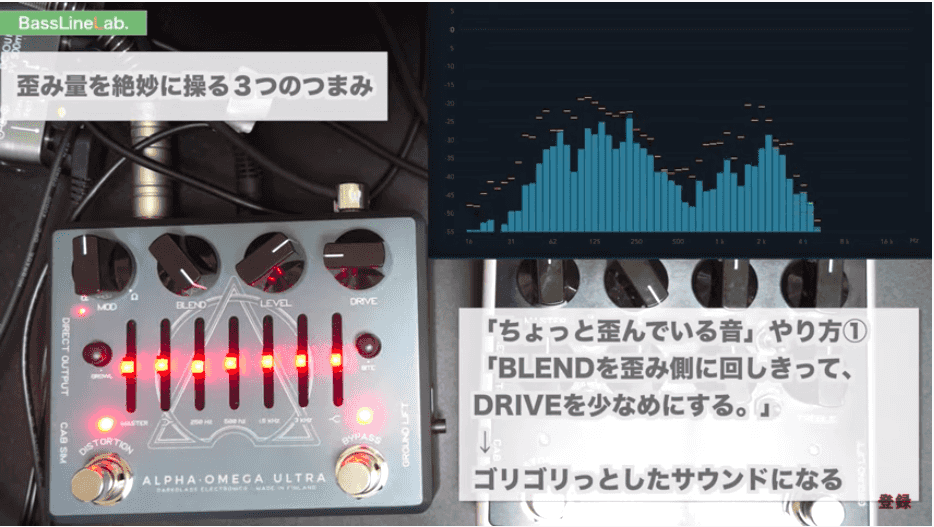

BLENDを使った音作りの方法

例えば、「少し歪んだ音を作りたい」というケースを考えてみましょう。

その場合に、2つのやり方があって、全く違う音色になります。

BLEND高め×DRIVE少なめ

まず1つ目の方法が、歪み音のBLENDを上げて、DRIVEを抑える方法です。

この方法では、ディストーションの音のザラつきがなく、ゴリゴリというようなサウンドを作ることができます。

個人的には、このやり方でつくるサウンドが好きですね(^^)!

BLEND低め×DRIVE高め

もう1つは、BLENDをクリーン寄りにして、DRIVEを上げる方法です。

このやり方では、ディストーションのギラギラしたサウンドがクリーンの音に付加されたようなサウンドになります。

このように、BLEND・LEVEL・DRIVEの3つのツマミだけでも、幅広い音作りをしていけるのがDarkglassの特徴です。

目で見る機材レビューでは、変化を分かりやすくするためにBLENDは歪み側に回しきった状態で解説していきます。

歪みのキャラクターを変える2つのスイッチ

両脇のスイッチ「GROWL」と「BITE」について解説していきます。

これらは、ディストーションスイッチを入れているときのみ使うことができます。

それぞれの意味は

- GROWL:唸り声

- BITE:噛み付く

この言葉からのイメージ通りの変化が得られます。

唸るとか噛み付くとか、ちょっと犬みたいなイメージですね(笑)

このあとに解説していきますが、「ALPHA」と「OMEGA」、それから「ALPHA OMEGA」という複数の顔を持っているのも、ケルベロスみたいですよね(^o^)

それぞれを押したときの音色の変化を見ていきましょう!

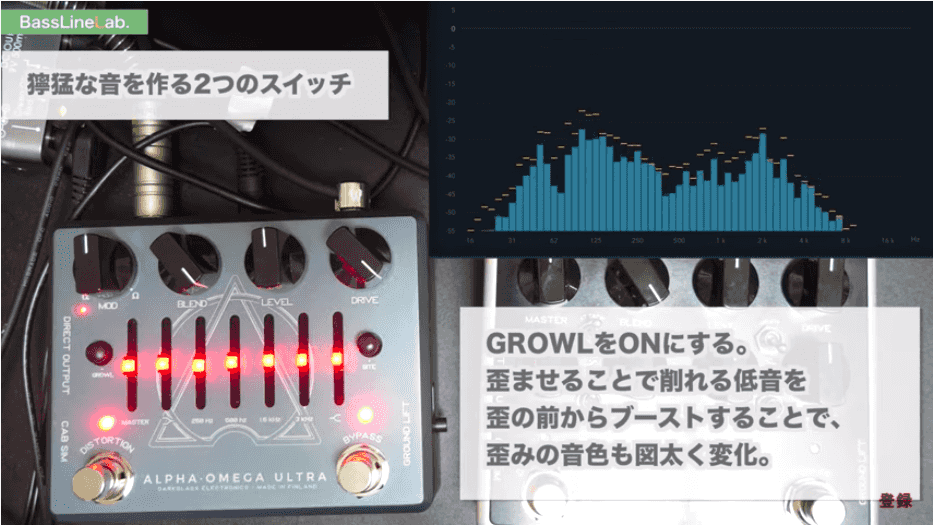

GROWLの音の変化

「GROWL」は、B7Kの「GRUNT」に似ていて、歪ませる“前”段階の音の低音をブーストします。

B7Kの「GRUNT」スイッチでは、ブースト・フラット・カットを選べましたが、ALPHA OMEGAの「GROWL」はブーストのみの機能です。

エフェクターをつなぐ順番で効果が変わるように、回路の中の「歪み→EQ」「EQ→歪み」の順番次第でもサウンドが変わります。

「GROWL」は、「EQ→歪み」のタイプのスイッチです。

歪みのペダルは、基本的に歪み量が増えると低音が削れる特徴を持つものが多く、ALPHA OMEGAもそのひとつです。

そこで、「GROWL」を押すことで、低音がズッシリと重く、存在感のある歪みサウンドを得ることができます。

▼GROWLオフ

▼GROWLオン

歪みの前段階のEQによる音質補正なので、アナリティクスでの変化はあまり見られませんが、音色は大きく変化しています。

中央のグライコ(グラフィックイコライザー)は、歪みの”後”段階のEQで「音抜け」への影響が大きいです。

「歪み→EQ」

「音抜け」への影響が大きい。中央のグライコはこのタイプ。

「EQ→歪み」

「音色」への影響が大きい。GROWL、BITEはこのタイプ。

どんなときGROWLをブーストする?

4弦ベース(特に今回私が使っているパッシブタイプ)の場合、低音が弱い特徴があります。

低音が出にくいベースの場合、GROWLを押すことでちょうどよく唸るようなサウンドを得ることができます。

逆に低音が強いベースというのは、5弦ベースや電池を入れて使うアクティブタイプのベース。

元々低音が出やすいベースの場合は、GROWLを押すと低音過多になる可能性もあります。

低音が回りすぎてしまうと感じたら、GROWLを押さないようにしましょう。

もちろん、5弦だから・アクティブタイプだからと決めつけず、自分のベースの個性に合わせて音作りしていくことが大切です。

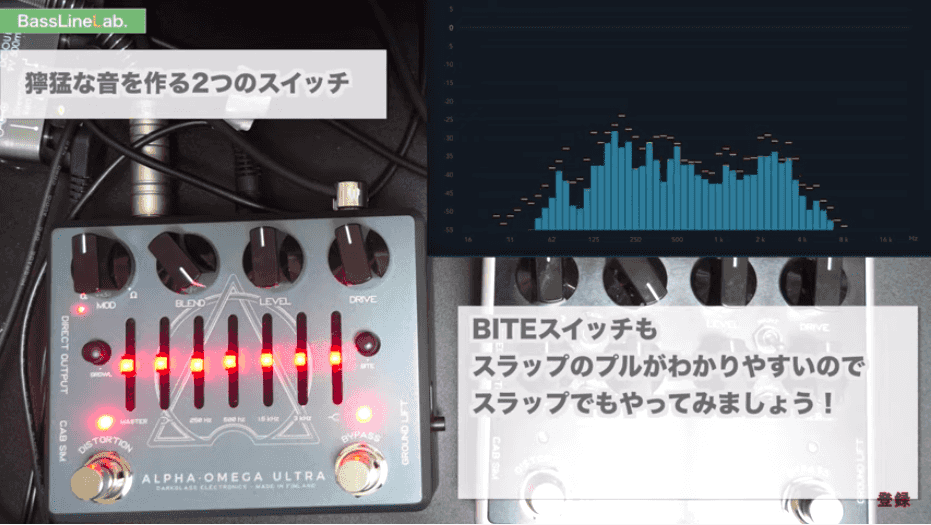

BITEの音の変化

BITEもGROWLと同じように「EQ→歪み」タイプで、音色に大きな変化を与えます。

B7Kの「ATTACK」と同じような役割です。

BITEを押すと、2.8kHzあたりがブーストされ、歪みの音のアタック感のニュアンスが変わります。

▼BITEオフ

▼BITEオン

高音がブーストされたことでガリガリという感じが出て、「噛み付く」というネーミングも頷けますね!

BITEもスラップのプルで、わかりやすく変化を感じられます。

▼BITEオフ(スラップ)

▼BITEオン(スラップ)

DRIVEも強くかかっているときのほうがより変化をわかりやすく感じられるでしょう。

▼BITEオフ(歪みMAX)

▼BITEオン(歪みMAX)

BITE(2.8kHz)とグライコ3kHzの違いは?

同じような周波数帯域をコントロールしますが、実際使い方は全く変わってきます。

まず、BITEは歪みのときにしか使うことができません。

例えば、グライコ(グラフィックイコライザー)の3kHzをブーストして、歪み・クリーンの両チャンネルの音を切り替えて使う場合。

グライコはどちらのチャンネルにも影響するので、歪みチャンネルでちょうどよくなっても、クリーンでは耳が痛い音になることもあります。

実際の使い方として、基本は指弾き×クリーンで弾いて、スラップするときにディストーションを踏むというとき。

このときにスラップに合わせてグライコで調整すると、クリーンにしたときに高音がキツくなってしましいます。

スラップのサウンドにパンチを効かせたいという場合は、

BITEをONにした状態で、

ディストーションOFF:指弾き

ディストーションON:スラップ

というように使っていくのが良いですね!

GROWL・BITEの使い方まとめ

歪ませたときに……

もっと唸るような低音がほしい

→GROWLをON!

噛み付くようなスパイシーさがほしい

→BITEをON!

というように、「どんな歪みサウンドが欲しいか」で押すか押さないかを決めていきましょう!

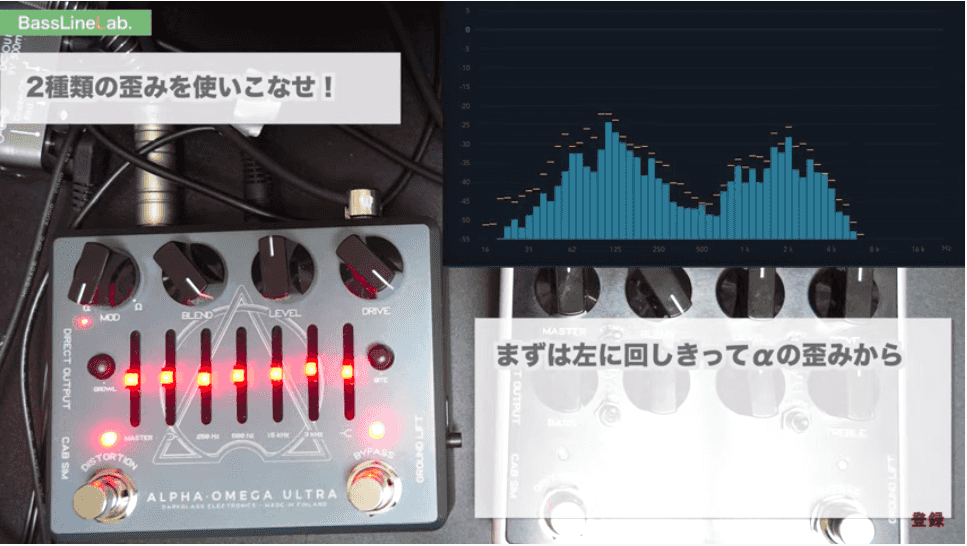

ALPHAとOMEGAのサウンドの違い・特徴

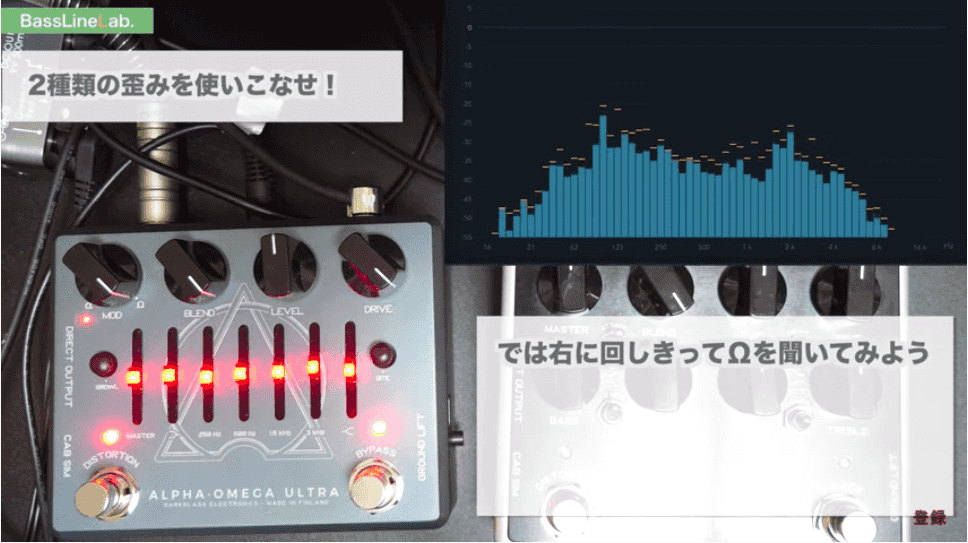

いよいよ商品名でもある2つの歪みサウンド「α(アルファ)」と「Ω(オメガ)」について迫っていきましょう!

左上の「MOD」というツマミで、アルファとオメガの歪みのブレンドを調整します。

12時方向にすると、ちょうど半々くらいの割合でブレンドされる、ということです。

ALPHA(アルファ)のサウンド

「MOD」を左に回し切ると「アルファ」のみのサウンドになります。

公式サイトによると、

OMEGA(オメガ)のサウンド

「MOD」を右に回し切ると「オメガ」のみのサウンドになります。

アナライザーで見ても、「アルファ」とは全く違う特徴が現れていますね。

見事に対比になるようなサウンドです。

周波数では見ることができませんが、歪みの質的に「歪みの粒が大きい」という印象があります。

公式サイトによると、

2つの歪みが混ぜられるメリットとは?

- ベースソロや弾いてみた動画などのベースが主役の場面

- スマホのスピーカーなど低音再生能力が低い環境の再生を想定する場合

- かまぼこ寄りでドンシャリっぽいパンチのあるサウンド

- ドンシャリなんだけど、少し中音域が出ているサウンド

というように弱点を補ったり、どちらとも言えないような音作りをすることが可能です。

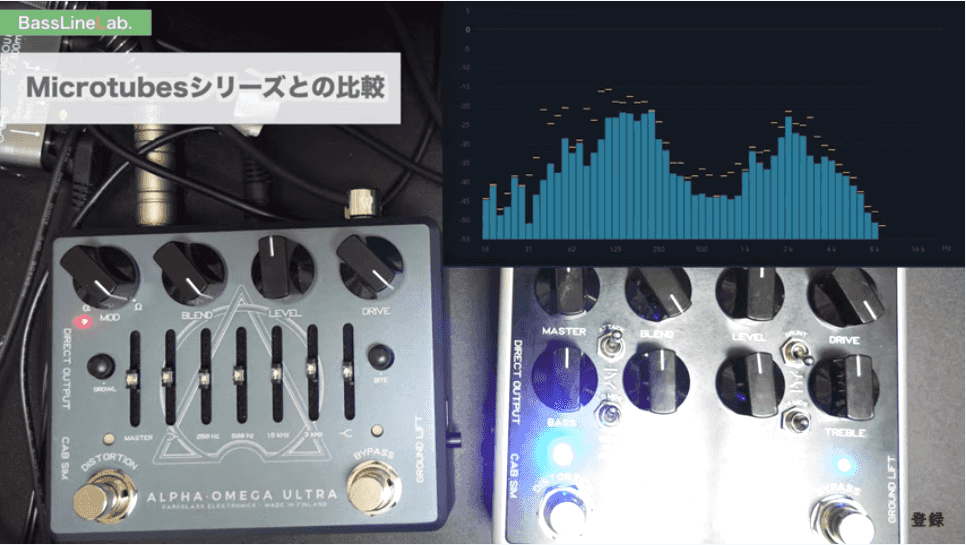

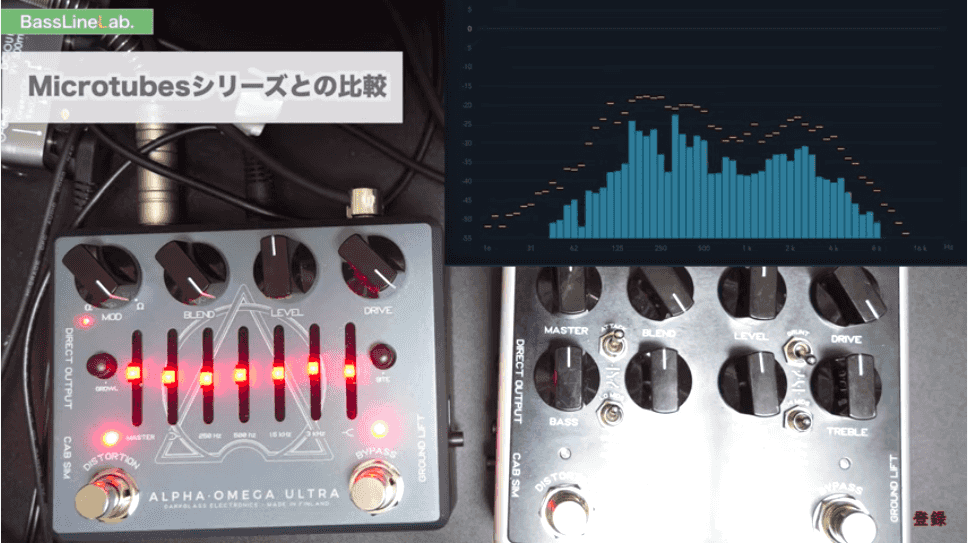

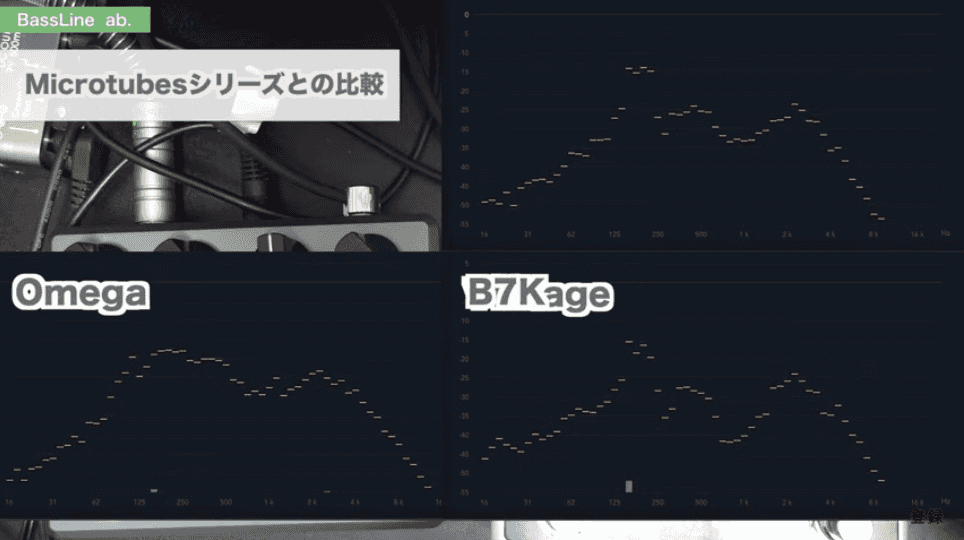

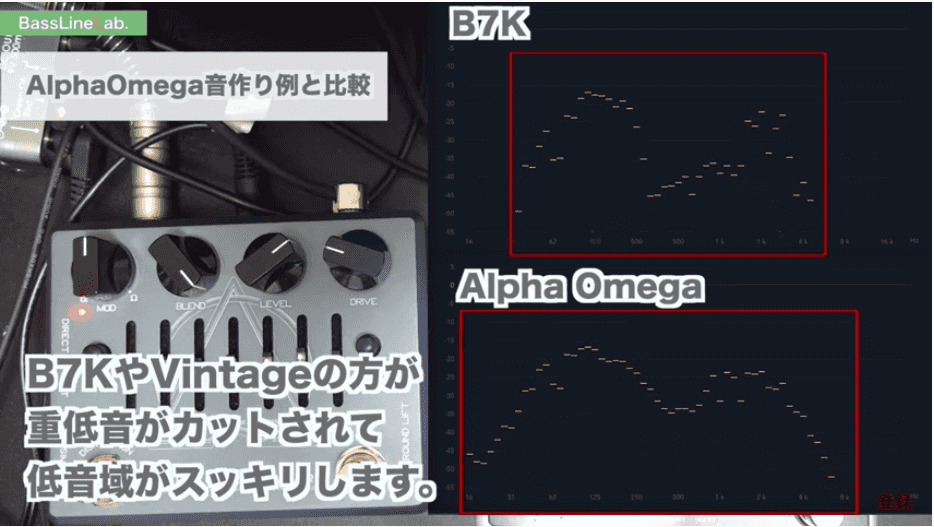

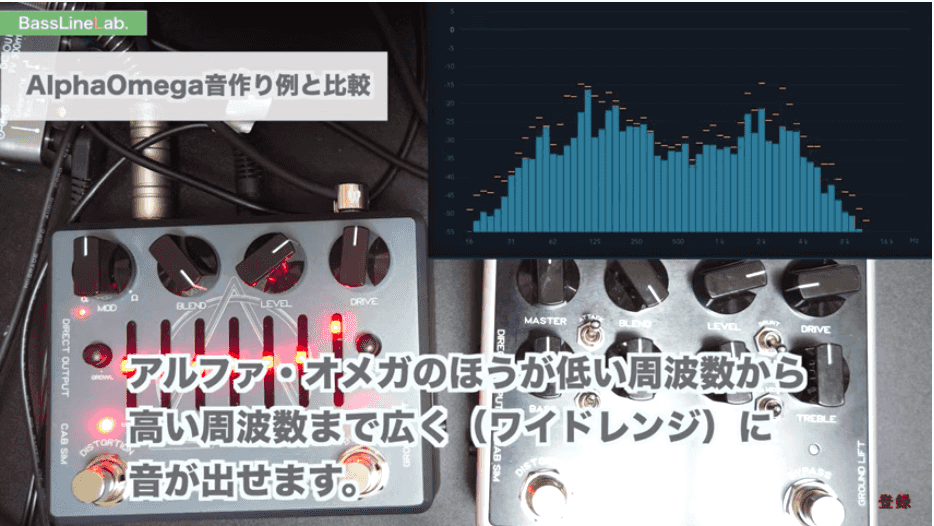

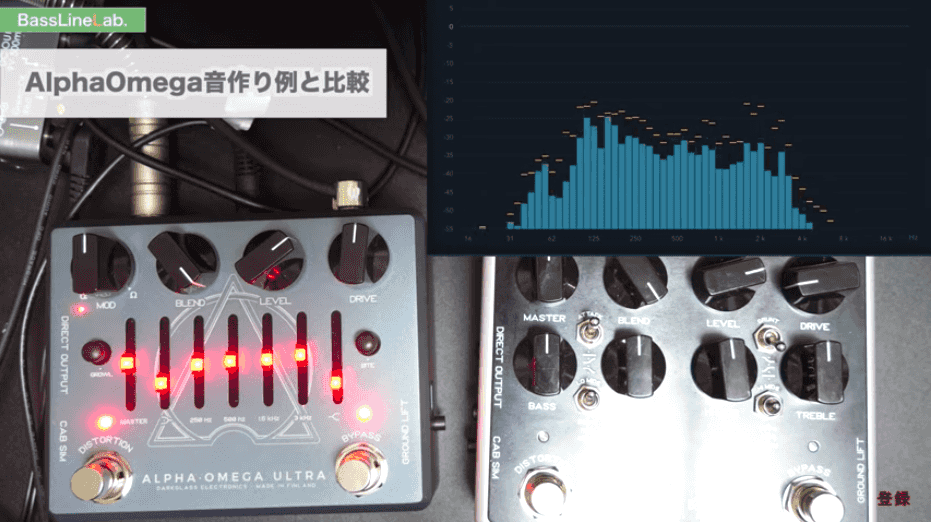

B7K、VINTAGEとのサウンド比較

他のDARKGLASS製品とALPHA OMEGA(アルファ・オメガ)はどう違うの?

ここでは、ドンシャリ代表の「B7K」、かまぼこ代表「VINTAGE」とALPHA OMEGAの2つの歪みサウンドを比べていきましょう!

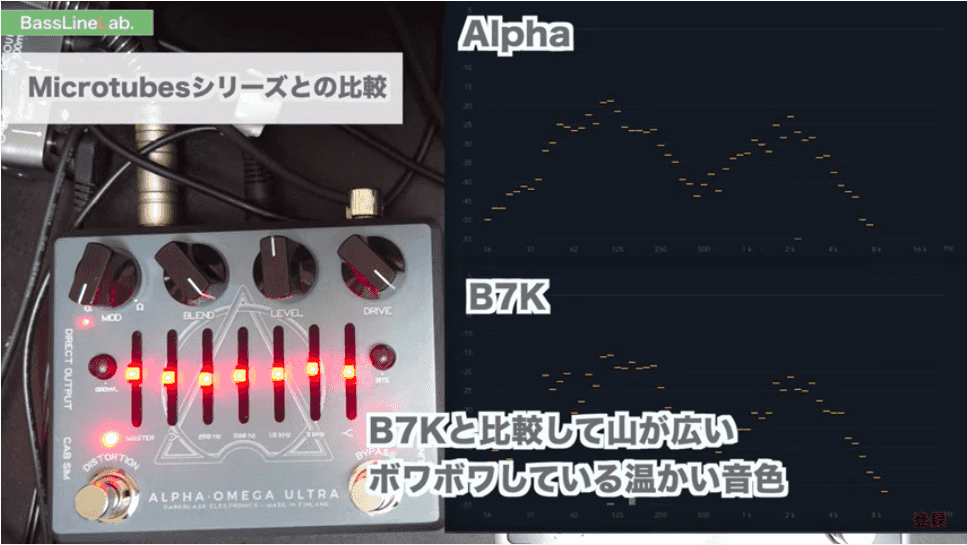

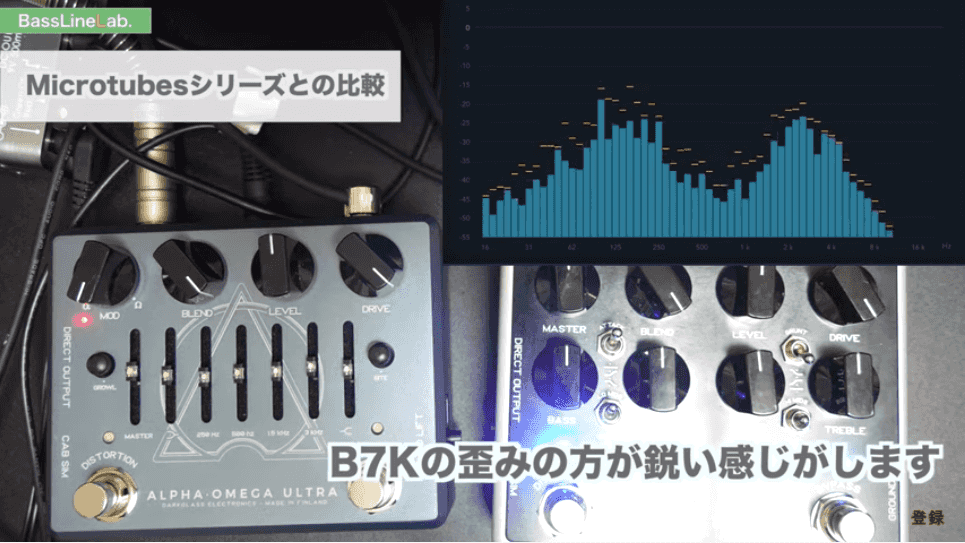

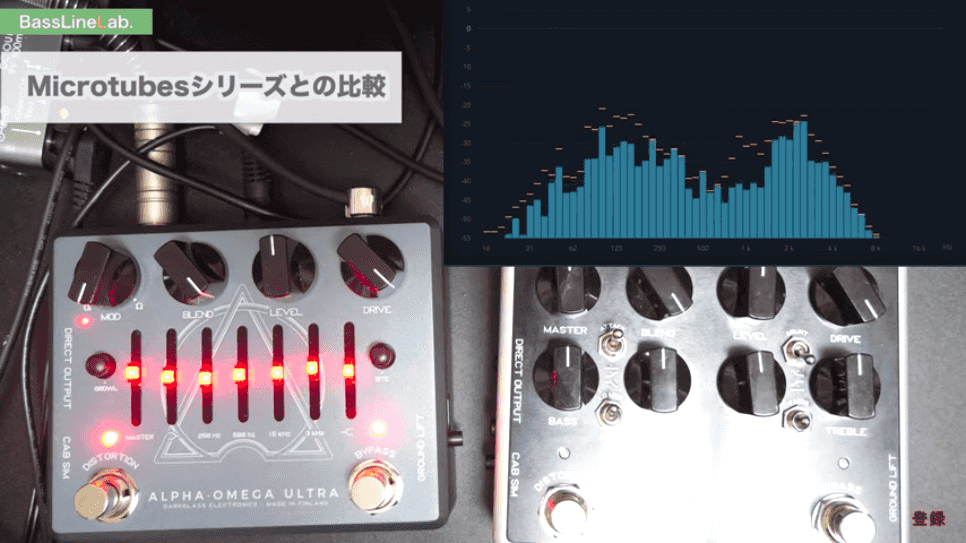

ドンシャリ系:B7Kとアルファのサウンド比較

まずは、ドンシャリ系の「B7K」と「アルファ」のサウンドを比べていきます。

どちらも特徴的にはドンシャリにカテゴライズされますが、音色は違います。

2つの特徴をまとめました!

B7K

- アルファに比べ、鋭い・スッキリした印象の歪み

- アナライザーで見る山の傾斜が高い

- 歪みの粒が細かく、強く押し出されるようなサウンド

アルファ

- B7Kに比べ、温かく・ボワボワとした印象の歪み

- アナライザーで見る山の幅が広い

- 歪みの粒が荒く、ザラザラしたサウンド

※歪みの質は、今回のアナライザーでは見ることができない変化です。

B7K

アルファ

アナライザーで見る比較▼

スラップでサウンド比較

B7K

アルファ

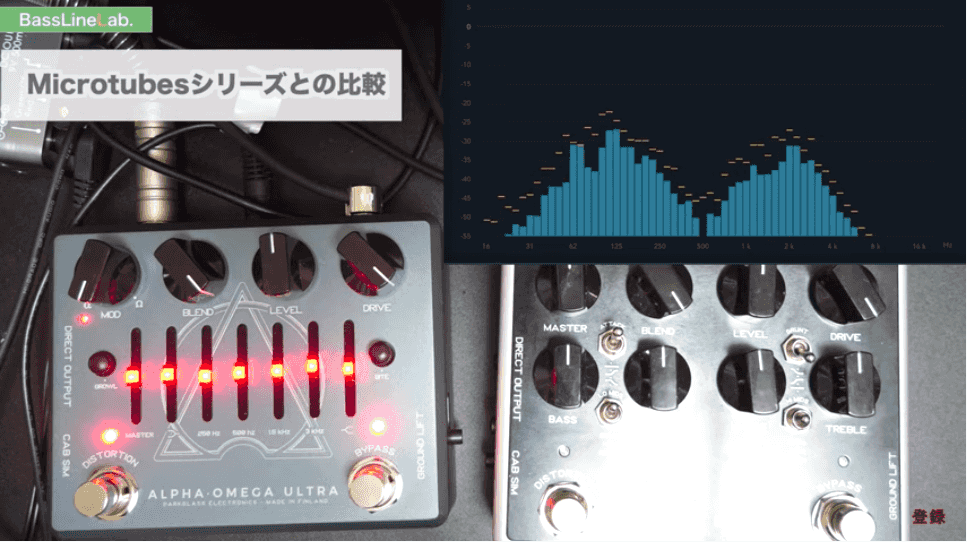

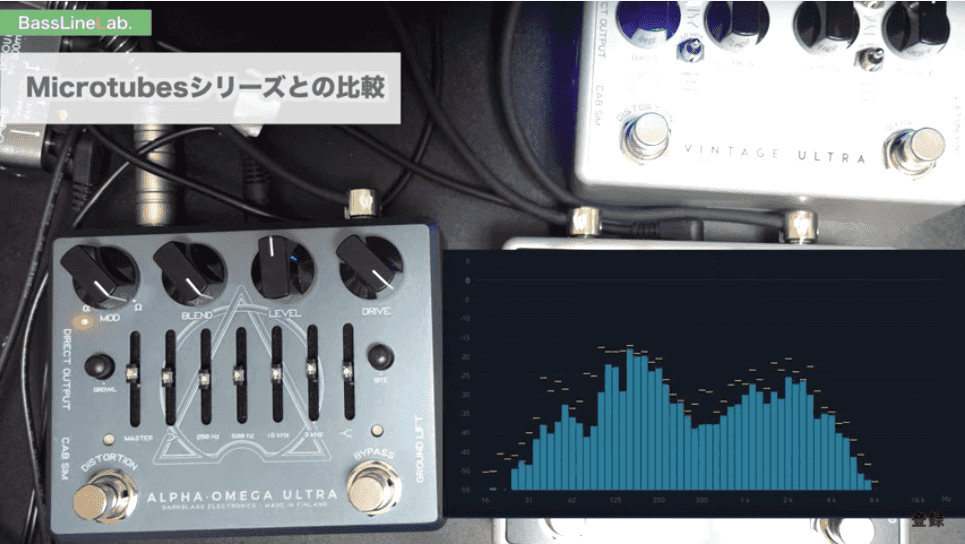

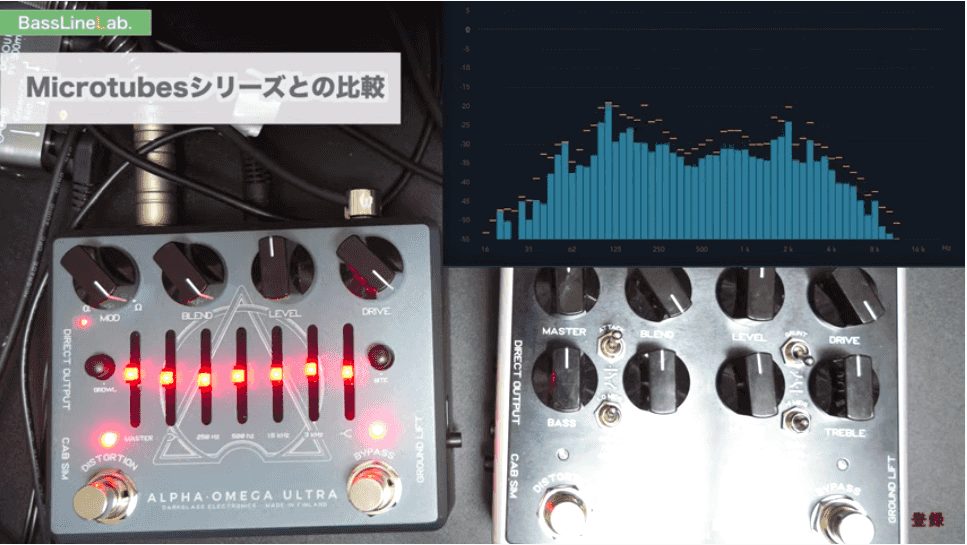

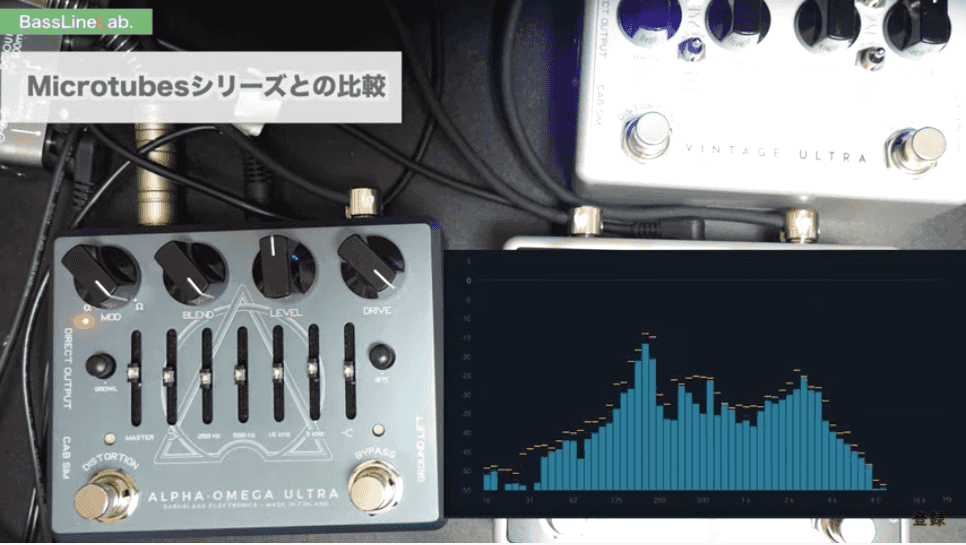

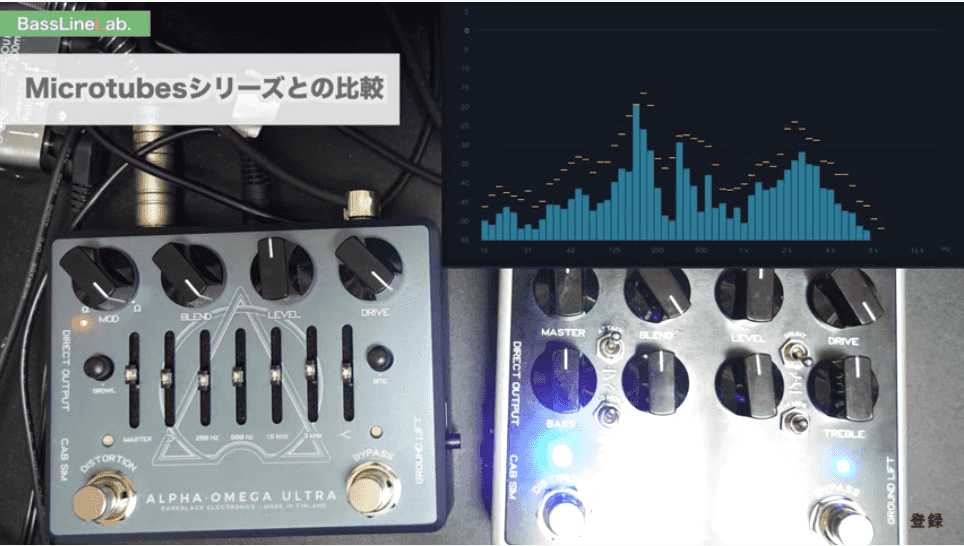

かまぼこ系:VINTAGEとオメガのサウンド比較

次に、かまぼこ系サウンドである「VINTAGE」と「オメガ」を比べていきましょう!

2つの特徴は以下の通り。

Vintage

- オメガに比べ、輪郭がくっきりした印象

- B7Kに中域を足したような歪みサウンド

オメガ

- VINTAGEに比べ、かまぼこ感が強い

- 歪みの粒が荒く、ボワッとした印象

Vintage

オメガ

▼オメガとVINTAGE比較

高音域で見るかまぼこサウンド

ハイポジションで弾いたときに、特に変化がわかりやすいので、そちらも見てみましょう!

オメガ

オメガは、かまぼこで中音域が抜けてくることから、ハイポジションでしっかりと輪郭のある太いサウンドが抜けてきますね!

Vintage

ハイポジションで弾き比べてみると、歪みの違いが顕著に感じられますね!

Vintageの方がシャリシャリした歪みの質を持っています。(少しドンシャリ的な性質を持っています)

同様にB7Kでもハイポジションフレーズを弾いてみます。

B7K

B7Kは「ザ・ドンシャリサウンド」なだけあって、高音域が攻撃的なロックサウンドという感じです。

▼3者をアナライザーで比較!

※テロップがずれていますが、右上がVintageです。

アルファ・オメガは、Microtubesシリーズ(VINTAGE、B7K)と歪みの回路が違います。

歪みの回路が違うため、周波数的に傾向が似ていても歪みの音色が異なります。

どちらかというと、Microtubesシリーズ同士の方が歪みの質は似ているという特徴があります。

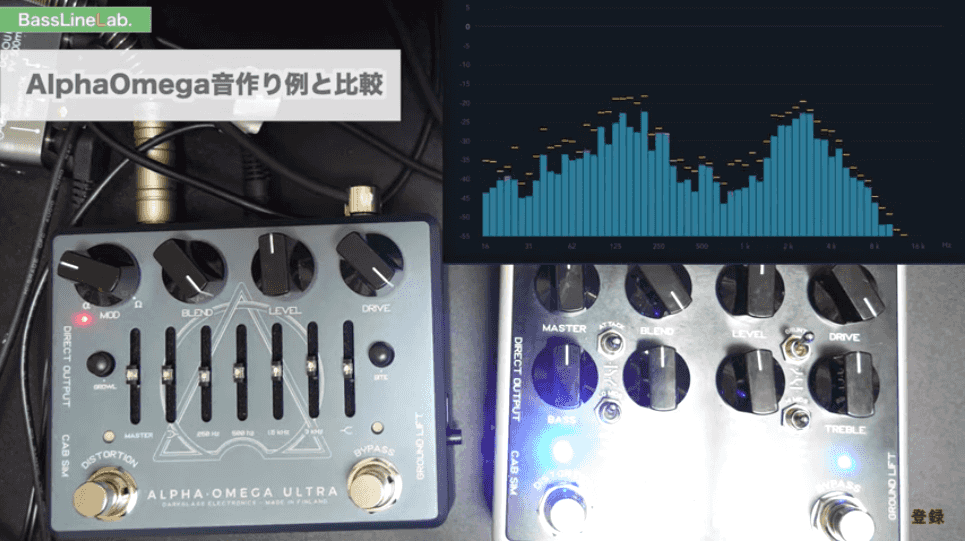

ALPHA OMEGA 音作り実践編!

▼音作り解説(33:19〜)

それでは、ここからは実際に音作りをいくつか紹介していきます!

荒々しいスラップサウンド

アルファ・オメガの「アルファ(α)」寄りにドンシャリサウンドをつくってみます。

- 少しオメガサウンドも和えるくらいに、MODを10時方向に。

- GROWL・BITEはON

- DRIVE、BLENDをMAX

アルファ・オメガ

同じようなドンシャリサウンドをB7Kでも作ってみましょう!

- B7Kのアタック・グラントをブースト

- DRIVE、BLENDをMAX

B7K

B7Kの方が荒々しく、鋭いサウンドになりますね。

歪みの質も、アルファ・オメガはボワッとした感じ、B7Kはスッキリとまとまった印象があります。

ローゲインのゴリゴリサウンド

次に軽く歪ませたときのゴリゴリとした存在感のあるサウンドを作っていきましょう!

- アルファとオメガの比率は半々くらいの12時方向

- GROWL、BITEはOFF

- 歪みは控えめ、LEVELで全体音量を調整

アルファ・オメガ

同様にB7Kでも似たようなサウンドを作ることができます。

- アタック、グラントはカット

- 歪みを控えめに、LEVELで音量を調整

B7K

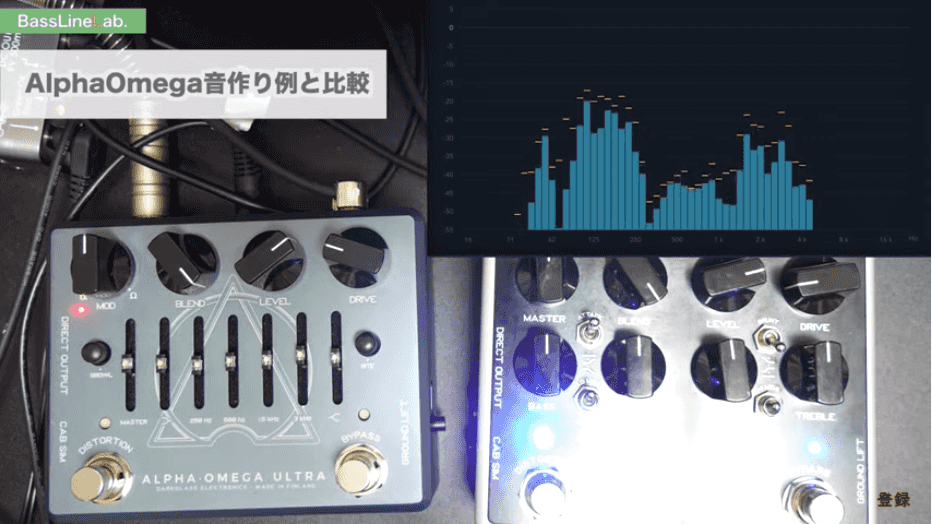

VINTAGE、B7Kの音の傾向

VINTAGEやB7Kは、歪ませたときに重低音がカットされるため、全体がスッキリとしたサウンドになりやすい傾向があります。

それに比べて、アルファ・オメガは幅広いレンジで音(倍音)が出ています。

アルファ・オメガのTREBLE(3kHz)を上げてみると、「ブー」という感じに歪み、少しファズのようなサウンドにもなります。

VINTAGEやB7Kの方が、収まりが良いのでコントロールしやすい印象です(^o^)

アルファ・オメガはワイドレンジに音が出ますが、BASSとTREBLEはシェルビングタイプのEQで調整することができます。

▼BASSとTREBLEをカットしたとき

総じて、

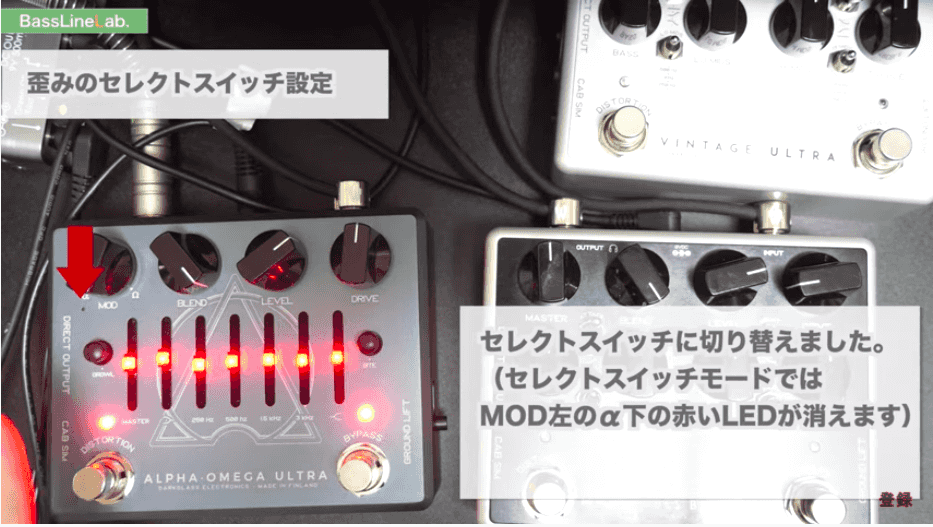

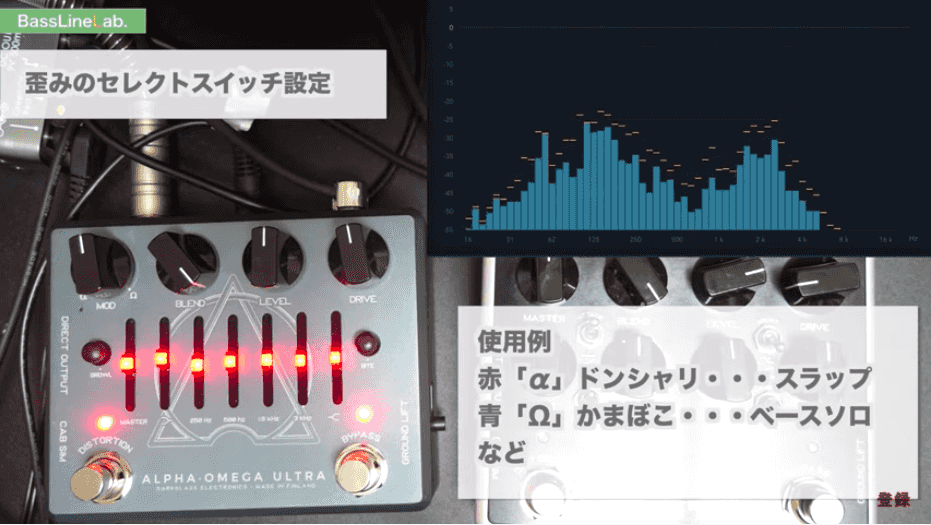

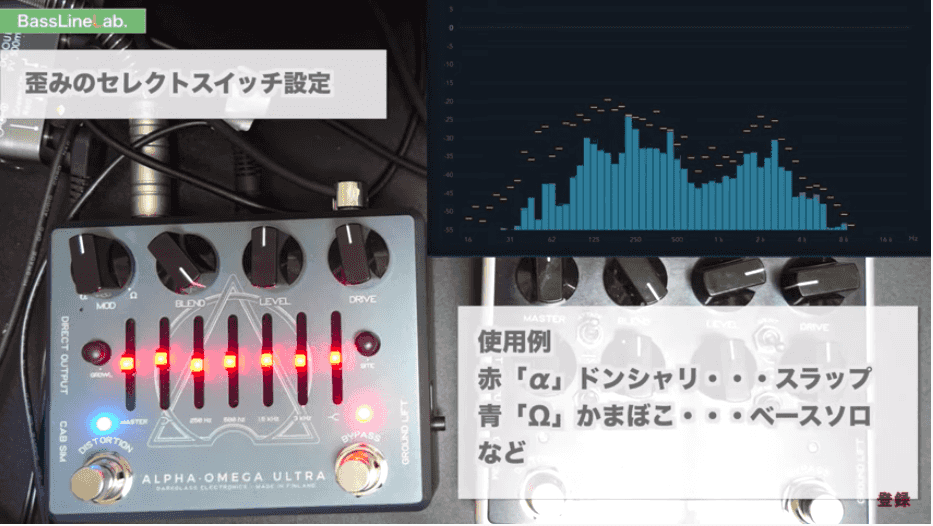

歪みのセレクトスイッチ設定

アルファ・オメガは、パソコンのソフト「Darkglass Suite」を使うことで

- 赤と青の交互に切り替わる

- 赤……α(アルファ)

- 青……Ω(オメガ)

では、実際の使用例を見ていきましょう!

セレクトスイッチ使用例

例えば、このような使い方ができます。

アルファ:赤

ドンシャリ……スラップ

オメガ:青

かまぼこ……ベースソロ、指弾きなど

曲中、曲調によって歪みの質を変えて使いたい! という人には、2台買わずに済むので嬉しい機能ですね!

セレクトスイッチ選択時の注意点

セレクトスイッチモードになっているとき、ディストーションスイッチを切ることができません。

つまり、クリーン音は使えないということです。

ただし、ディストーションスイッチを2秒長押しすることで元のディストーションON/OFFスイッチに戻すことができます。

曲単位で変える場合は、曲間に長押ししてクリーンを使うことができますが、曲中に変えるのは難しそうですね。

自分がどんなシーンで使いたいかによって、どちらのモードで使うかが決まってきます。

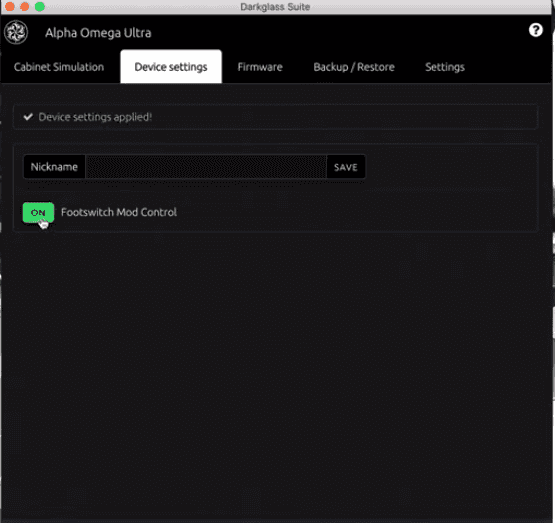

セレクトスイッチへの切り替え〜Darkglass Suite〜

前述しましたが、セレクトスイッチモードに切り替わるようにするためには、「Darkglass Suite」という公式のパソコン用ソフトを使います。

インストールの方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

切替方法はいたってカンタン!

アルファ・オメガをパソコンに接続し、Darkglass Suiteを開きます。

https://www.darkglass.com/suite/

アルファ・オメガを接続すると「Footswitch Mod Control(フットスイッチ・モッド・コントロール)」というところが出てくるので、オン/オフを切り替えるだけ。

特に切り替えて使うシーンがなければ、入れなくてもいいと思います。

仮に入れたとしても、2秒長押しで切り替えることができるので、とりあえず入れておくというもの良いかもしれませんね!

①2つの歪みを使い分ける”セレクトスイッチ”

②2つの歪みをブレンドして好みの音を作る

スイッチの切替次第で使い方が変わってくるので、

それがアルファ・オメガです!

ALPHA OMEGAの使い方まとめ

最後までお疲れさまでした!

それでは、最後にALPHA OMEGAの特徴・使い方についてまとめていきます。

B7K、VINTAGEとは、同じような音作りができても(ドンシャリ・かまぼこ)、歪みの音色・質が全く違うものでしたね。

またB7K、VINTAGEに比べ、

- 操作性の向上

- 歪みの選択肢が増えた

というメリットがありました。

デメリットとしては、選択肢が増えた分、音作りが難しいとも言えます。

もし、購入しようか悩んでいる場合は、

- 音色

- 操作性

- 音作りの難易度

これらを基準に考えてみてください(^^)

また、更に現在はALPHA OMEGAは、バージョンアップされた「V2」モデルが販売中。

V2モデルになったことで、

- AUX IN追加

- ノイズ改善

など、更に使いやすくなっています!

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |