この記事では、「サンズアンプ持っているけど、どうやって使うのがいいんだろう?」そんなサンズを使いこなしたいあなたに、

- 使い方別の接続順

- セッティング(ツマミの使い方)

について解説していきます。

また「サンズアンプってよく聞くけど、何がいいんだろう?」と興味を持ち始めたあなたにもぜひ知って欲しい

- 本家サンズアンプとサンズコピー(マルチストンプ)のサウンドの違い

についてお話していきます。

今回紹介する機材はコチラ▼

ベーシストの定番アイテムとなった「BASS DRIVER DI」は、国内では、この22年間で5.5万台を優に超えるBDDIが販売され、膨大なベース・ラインがBDDIでサポートされてきました。また、当社(All Access Inc.)の企画でJapan限定モデルのBASS DRIVER DI-LBが2015年にリリースされ、国内1,000人に及ぶベース・プレイヤーにもご購入いただきました。

| メーカー | Tech21 |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

※「DI」とは、ベースなど楽器を直接ミキサーにつなぐ場合のインピーダンス(抵抗値)変換機のことです。

サンズの使い方は大きくサン通り

サンズアンプとは

まず、サンズアンプって何者? という話から。今回紹介するサンズアンプというのは、正式には「SANSAMP BASS DRIVER DI V2」といい、1994年に発売されてから多くのベーシストに愛される超定番アンプシミュレーター・歪みエフェクターとして使われています。(初代モデルの発売は1989年)

「アンプシミュレーター」というのは、「アンプ」+「シミュレーション」という言葉からなんとなく想像がつくかも知れませんが、何かのアンプのような音を作る(真似ることができる)機械ということ。

「サンズアンプ」の「サンズ(sans)」は「〜無しで」という意味があり、「アンプがなくても、チューブアンプ(真空管アンプ)のような温かみのあるサウンドが作れる」というのが、このエフェクターのウリというわけです。

サンズアンプは、「サンズを通せば、サンズの音がする」と言われるくらい、個性的な機種でもあります。(言葉の訛りで地方出身だと分かってしまうような感じ?)また、使っている人も多いので、「あれ? どこかでこんな音聞いたことあるな」と思われるかもしれません。

ぜひ、そんなプロたちも愛用するサンズアンプを使いこなし、楽しく音作りをしていきましょう!

サンズアンプってどの順番でつないだらいいの?

エフェクターの説明書にも軽く書いてあることもありますが、このエフェクターの「つなぐ順番」というのは、毎回ベーシストの頭を抱えさせる問題ですね。

音楽に正解不正解がないように、つなぎ方にも必ず正解があるわけではありませんが、今回はサンズアンプの「使い方」別にオススメの接続順を解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!

サンズの使い方とは

サンズの使い方は、大きくサン通り。

②プリアンプ

③アンプシミュレーター

歪みのエフェクターとして使う場合

プリアンプとして使う場合

「プリアンプ」というのは、アンプの中にある「音色を作る」部署です。ざっくりとアンプの説明をすると、ベースから音の信号を受け取り、プリアンプで音色を調整→パワーアンプで音を増幅→スピーカーから音を出す、という仕組みになっています。

そんな音色を作る大事な部分が毎回入るスタジオごとに違ったり、リハーサルとライブで違ったりすると、なかなか理想の音作りが再現できなくなってしまいますよね。

そうならないために、足元で音作りを完成させてしまおう! というのがプリアンプを使う考え方です。

もともとアンプにあったプリアンプの代わりとして使うわけですから、接続は一番最後になります。

「あれ? でもいくら足元で音を作っても、音がアンプに運ばれてしまえば、アンプの中のプリアンプの魔の手にさらされてしまうのでは……」

そんな疑問が出てきますね。

実は、全面のインプットジャックとは別に「パワーアンプイン」というようなジャックが背面に用意されていることがあります。

「必ずパワーアンプインにしなさい!」という話ではなく(壊れませんしね)、弾き比べてみて、より良いと思う方を採用してくださいね!

ここまでの話を聞いて、プリアンプとして常時踏みっぱなしの音をサンズで作りたい! ……でも、歪みの音もサンズがいいんだ! というサンズへの愛が止まらない方もいるでしょう。(私もです\(^o^)/)

そんな場合は、もう、漢のサンズ二刀流! です。正直、私自身も、2台め購入を検討中(笑)

絵面が悪くない? と思うかもしれませんが、結構プロの足元でも、同じエフェクターが2台並んでいることは珍しくありません。

「自分の好きな音はサンズだったんだ!」そんな確信があるのであれば、2台使いもアリ! ということですね。

サンズを先頭にしてサウンドメイクとして使う場合も

今まで、紹介してきたのとは、また別に「先頭」に置いて使う場合もあります。

順番を変えて、エフェクターが壊れることはないので、どんどんいろんな順番を実践し、自分の血肉に変えていきましょう。最初は「面倒くさいな〜」と思うかもしれませんが、そのかけた時間の分だけ、あなたはサンズマスターに確実に近づくのです!

アンプシミュレーターとして使う場合

最後に宅録でアンプを通さず、ベースからパソコンへとつなぐ場合に「アンプシミュレーター」として大活躍するのが、サンズアンプのすごいところ。

もともとがチューブアンプのサウンドを再現する機材として誕生していることから、その「アンプ感」を出す能力にはめちゃくちゃ長けています。

普通に、直接ベースをつないでしまうと、音が少しさみしい音になってしまいます。

パラレルアウトの使い方

サンズがアンプシミュレーターとして優秀な理由に「パラレルアウト」機能が搭載されているところが挙げられます。

この「パラレルアウト」、何がスゴイかと言うと、サンズアンプを通さない「原音」を分けて出力できるんです。

「え? なんで原音が必要なの?」その質問に答えていきましょう。

サンズ100%の音は、音の輪郭線がぼやけてしまうのです。逆に、原音(ライン)では、輪郭はくっきりするものの、ちょっとしょぼい。

その2つのサウンドをブレンドすることによって、ぼやけすぎず、厚みを損なわないサウンドを作っていくことができるのです。

「分けて出力する意味あるの? サンズの中で混ぜちゃえば良くない?」そう思うかもしれませんが、これを分けて出力することにより、録音したあとから、ブレンドの割合を変えることができるので、録音したあとで「あれ? ちょっとぼやけてるな〜」と思ったら、割合を変えられるなど、音作りがしやすいメリットが大きいのです!

Scarlett オーディオインターフェースが最新のデジタルテクノロジーと長年蓄積されたアナログ回路技術によってブラッシュアップされ、3rd Generationとしてリニューアル

Scarlett 4i4 3rd Gen:ホームスタジオを一段上にアップグレード DJやマスタリング作業に最適な出力2系統仕様

| メーカー | FOCUSRITE |

|---|---|

| 種類 | オーディオインターフェース |

音の違いが目でわかる!サンズアンプのセッティング

さて、接続順が決まったところで、次は音作りのためのサンズアンプのセッティングについて解説していきます。

音作りのための耳の感覚は、どんどんやればやるほどに育っていくものですが、どうしても最初のうちは、違いがわからず苦戦しているという方も多いのではないでしょうか?

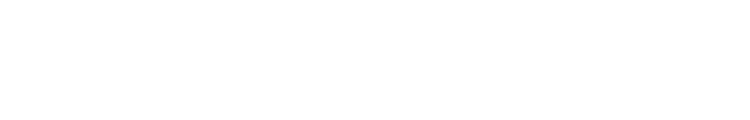

また動画では、再生する環境(イヤホン、スピーカー等)にも左右されてしまうことから、今回は音の成分を実際の波形で見ながら、音作りを解説していきます。

楽器屋さんで試奏したけど、よく分からなかった……という方も、ぜひ波形の違いを見ながら、「自分の感覚はどう変わったのか?」を意識して聞いてみてくださいね。

音作りってそもそも何?

一口に「音作り」とは言いますが、歪ませるなど音に変化を加えるだけでなく、音抜けを良くするとか、ブライトな感じ(バッキバキ)にする、ウォームな感じ(ほんわり)にするなど、キャラクターを作る意味も含まれます。

この音抜け、キャラクター作りに関わってくるのがEQ(イコライザー)です。

「A=440Hz」という基準は、なんとなく聞いたことがあるかもしれません。このA音をぽーんと鳴らしたときに、440Hzの振動だけではなく、低音域から高音域までたくさんの振動が一度に起こっているのです。(この音の成分を、倍音と呼びます)

▼今回使用したベースは4弦のPJタイプ。

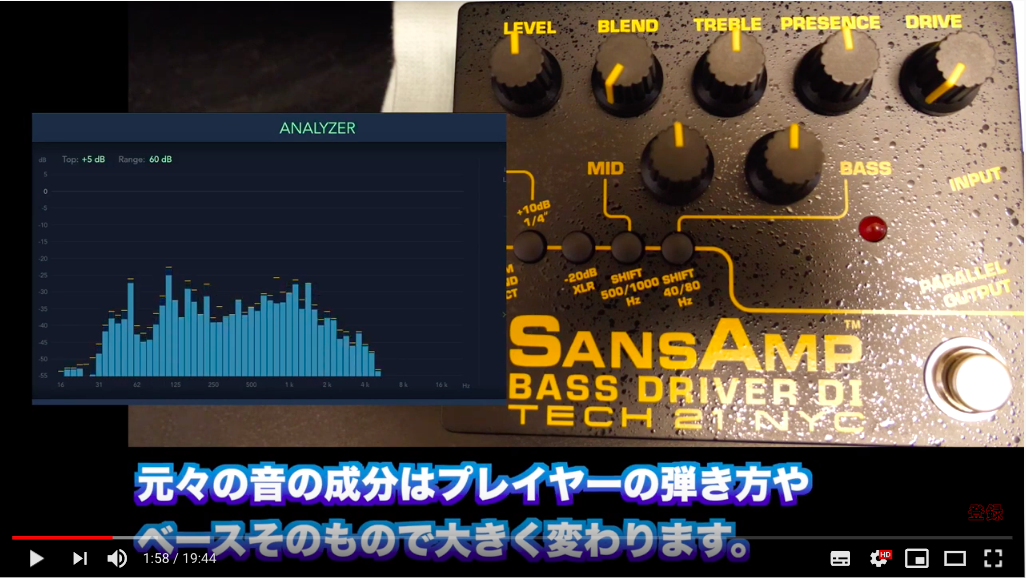

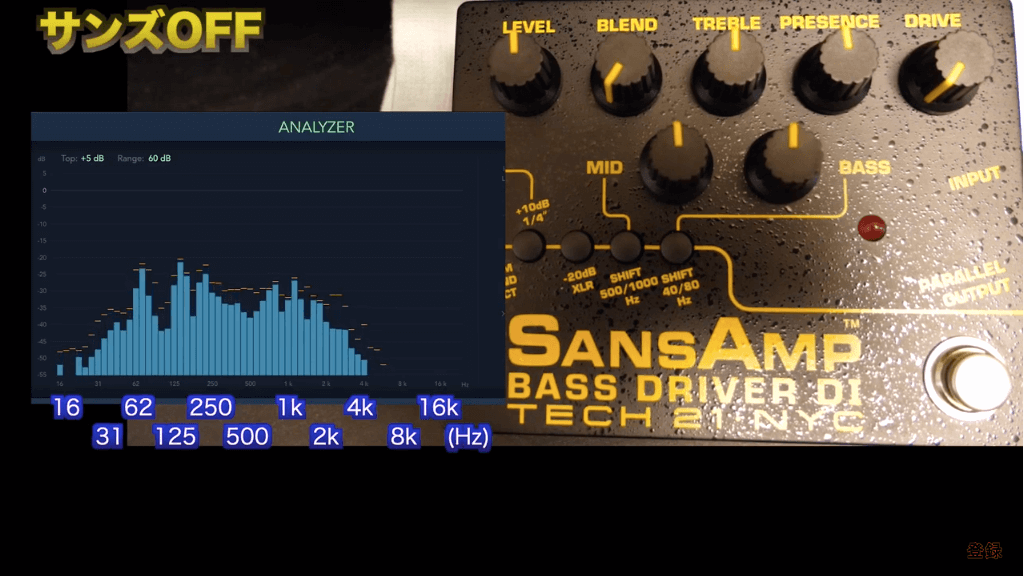

少し見えにくいかもしれませんが、青いグラフの上の方にある細い黄色の横線が音のピークを示しています。(青の棒線は、音の減衰とともに動いてしまうので^^;)

音の成分(倍音)は、プレイヤーの弾き方でも大きく変わります。

ベースは、やはり低音を担当する楽器なので、どの弦を弾いても、31〜125Hzあたりの低音域が多く出やすいです。

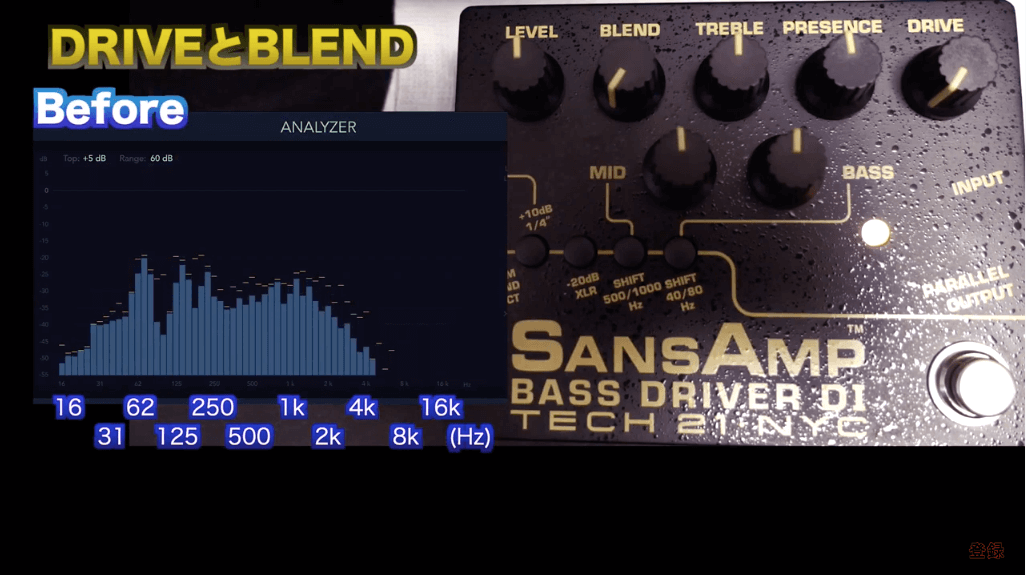

サンズらしい音作りを決める「ブレンド」と「ドライブ」

では、実際にツマミをいじっていきましょう。

サンズらしい音作りの鍵を握っているのは、「ブレンド」と「ドライブ」というツマミ。

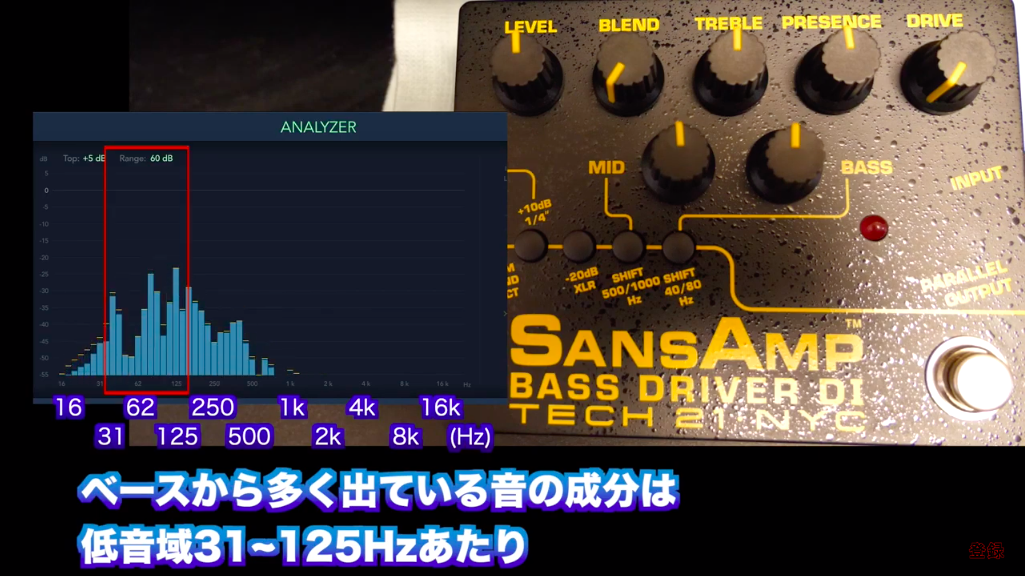

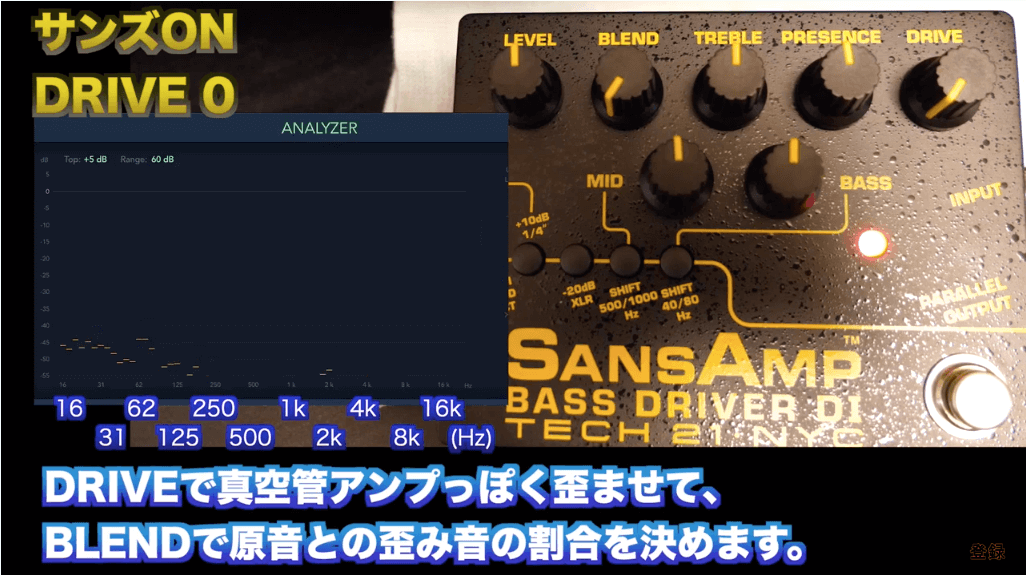

まずは、これら2つのつまみを「0」にしたまま、ON・OFFを見てみましょう。

ブレンド・ドライブ「0」

多少音が太くなったかな?という感じはありますが、ブレンド・ドライブ「0」では、大きな音の変化はありません。

ドライブで「歪み具合」を調整し、ブレンドで原音と歪み音の割合を決めていきます。

ブレンド・ドライブ「5」

目盛りがないので、5なのかわかりませんが(笑)、12時の方向にブレンド・ドライブを合わせて弾いてみます。中くらいの歪みを半分混ぜる、というような感じですね。

結構、音が太く明るくなった印象がありますね。

ドライブを上げると、音量も少し上がるので、ドライブを上げたいときは、レベル(音量)のツマミで音量を調整しましょう。

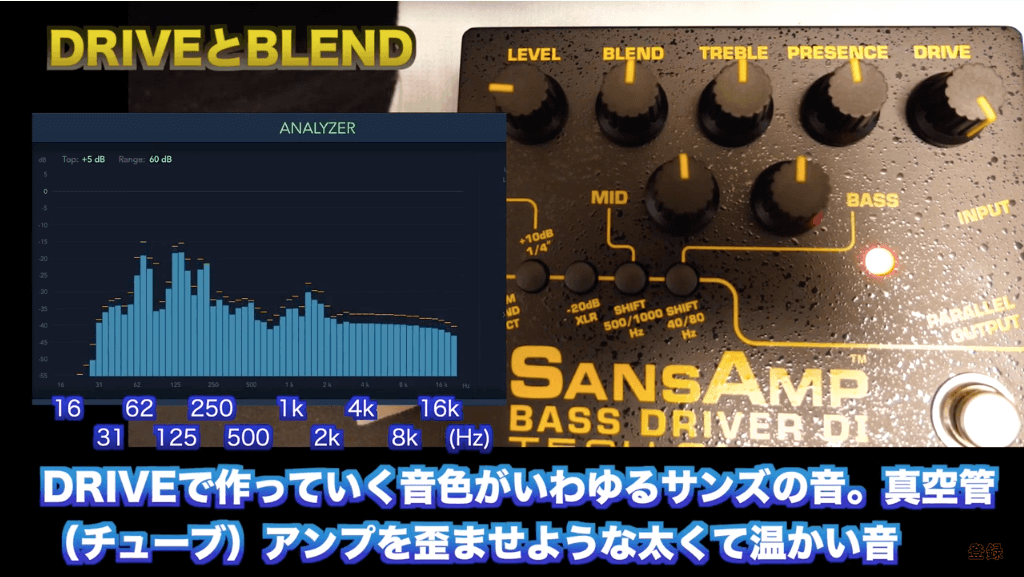

ドライブ「Max」

ドライブを最大まで上げてみます。

かなりジャリジャリっとした歪みサウンドになりました。音量も上がるので、レベルで調節します。

このドライブで作っていく音色がいわゆる「サンズの音」になるポイントです。チューブアンプらしい太くて温かい感じのする音になりますね。

ベース・ミッド・トレブル・プレゼンスって何のためについているの?

ベース・ミッド・トレブル・プレゼンスなどは、EQ(イコライザー)といい、音の成分(倍音)の音量を調整する役割を持ちます。

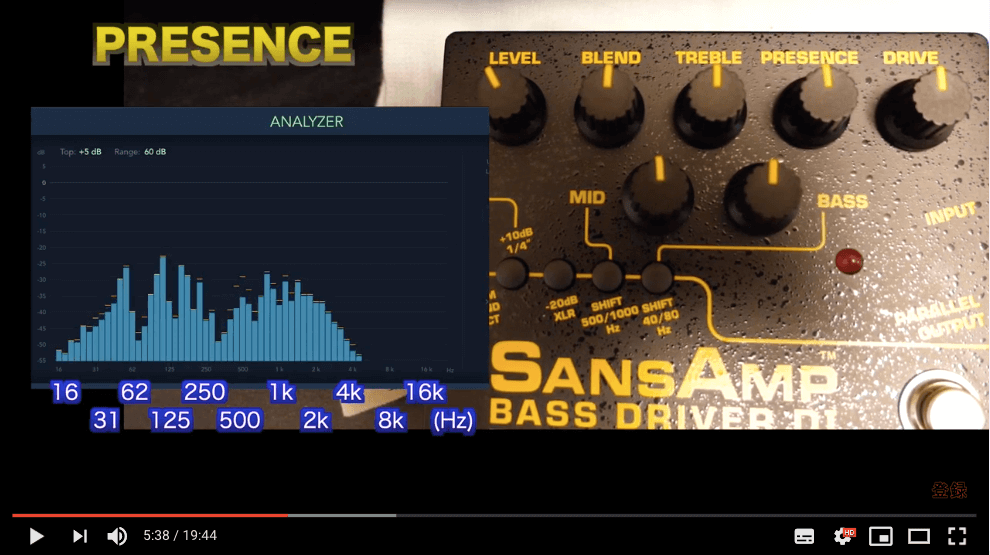

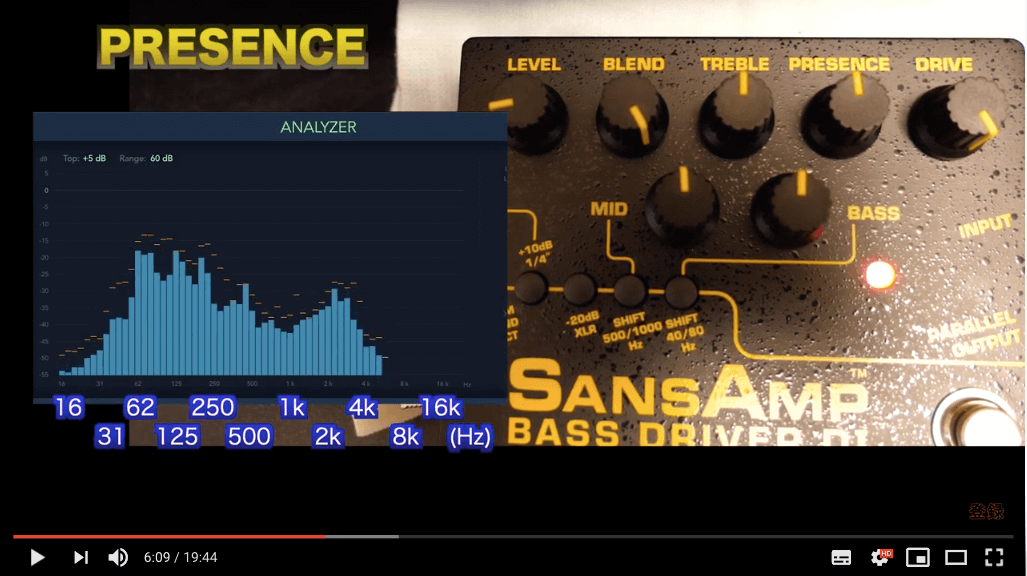

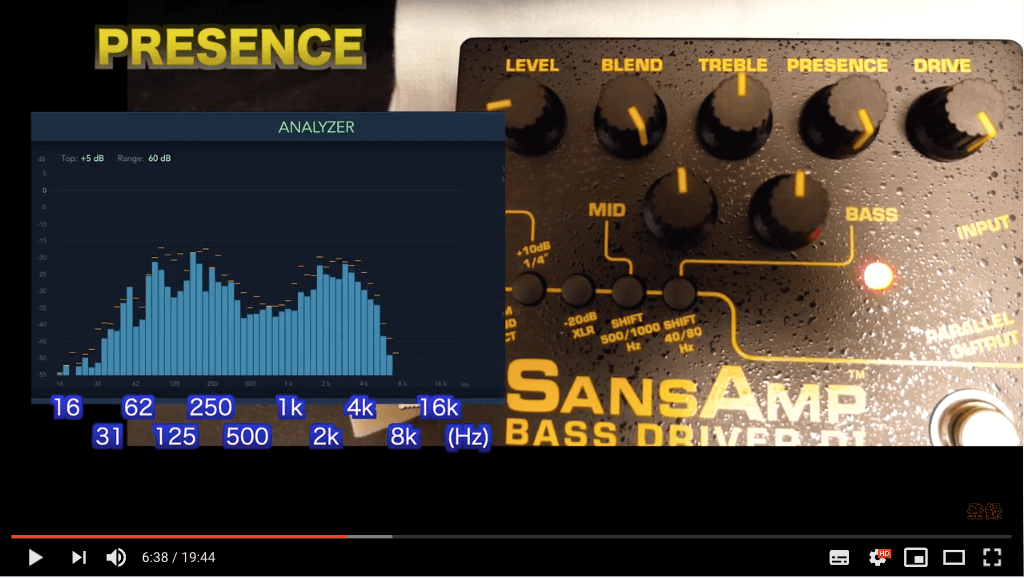

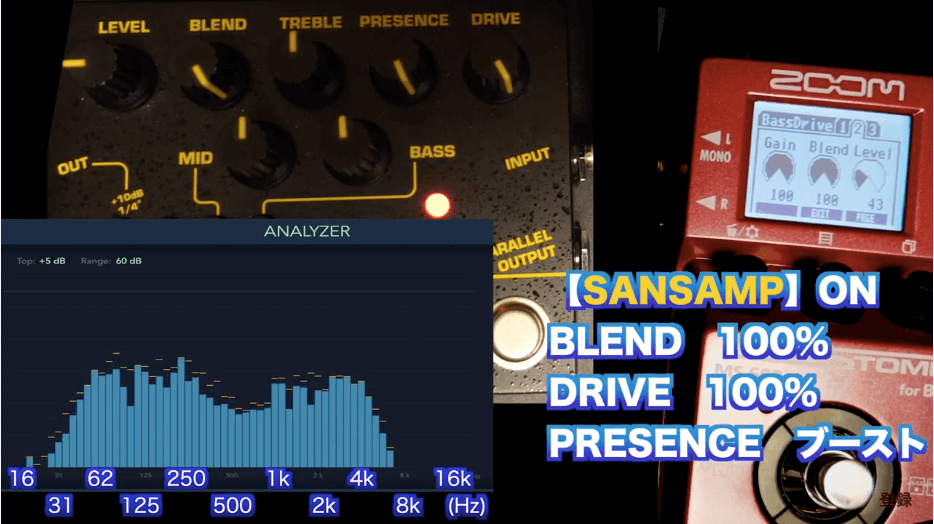

プレゼンスで歪み方が変わる?

プレゼンスは、「超高音域」を調整するツマミで、歪ませたときに活躍します。逆に、クリーンなサウンドのときは、それほど大きな変化を生み出しません。

というのも、ベースのクリーンなサウンドでは、あまり超高音域(4KHz以上)の成分があまり入ってこないのです。

ドライブを上げてみると、4KHz以上の音も出てくるのが見えますね。

▼ドライブ「Max」でプレゼンスも「Max」にした場合

プレゼンスを上げると、シャリシャリとしたサウンドが強くなり、より歪みが強くなったように感じます。

「EQの使い方がよくわからない!」という方は、最大までブーストorカットしてみると、どんな音の変化があるのかがわかりやすいので、おそれずトライしてみましょう!

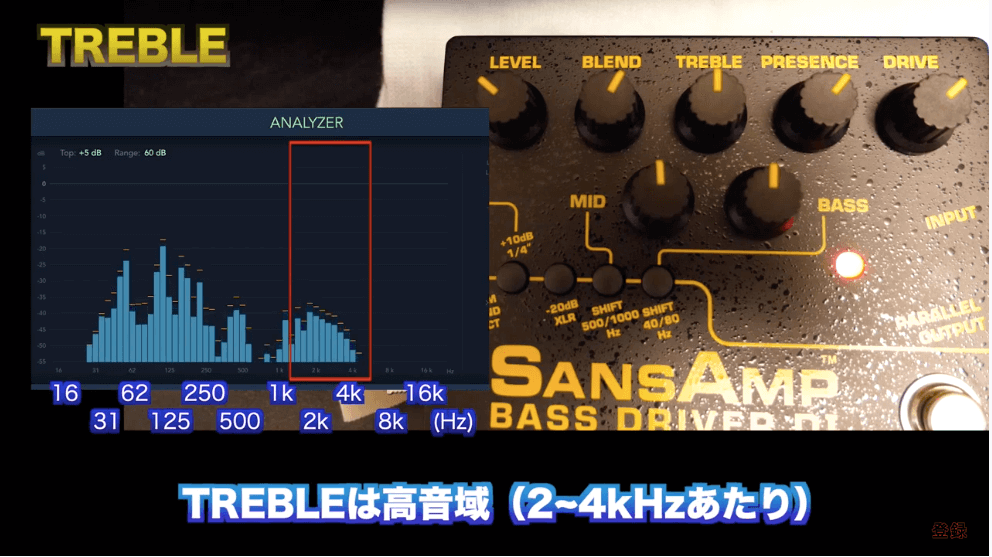

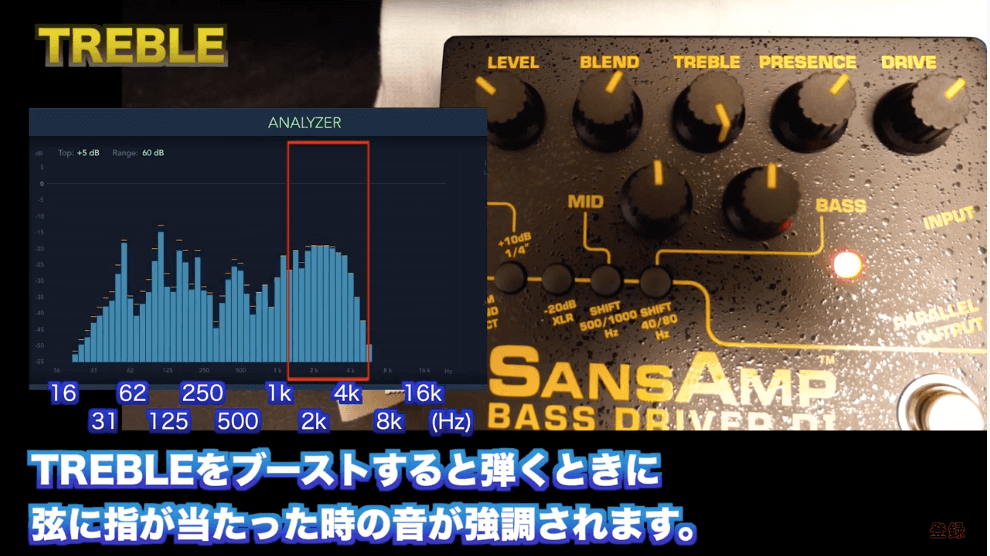

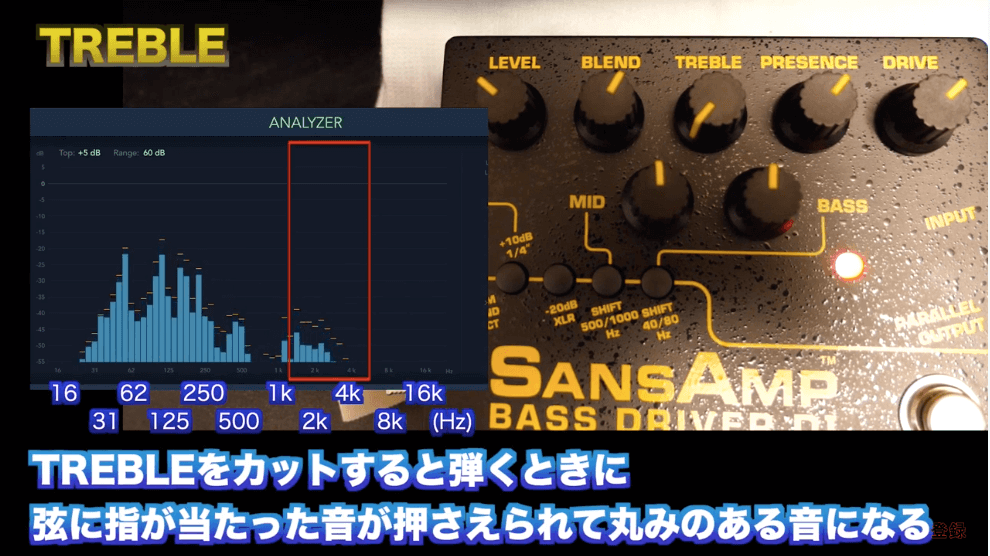

トレブルで音の「ハリ」感を調整

トレブルは、高音域(2〜4KHz)を調整します。

▼トレブル「12時」

▼トレブル「Max」

ベースでは特に、弦に指があたった音(アタック音)が強調されます。

▼トレブル「0」

逆に、トレブルを「0」にしてみます。音が丸くなり、耳障りは良くなりましたが、逆にもこもこして音抜けが悪い感じがしますね。

バッキバキな感じのアタックノイズが好きな人は、トレブルを少し強調して作ってみるとよいでしょう。もし、ちょっと耳が痛い、音を聞いていて疲れる感じがする、という場合は、トレブルが強すぎるのかもしれません。

弾き方によっても、音の出方は変わってくるので、もしスラップに使いたい! という場合なら、プルの音がトレブルに関わってくるので、弾きながら調整していきましょう。

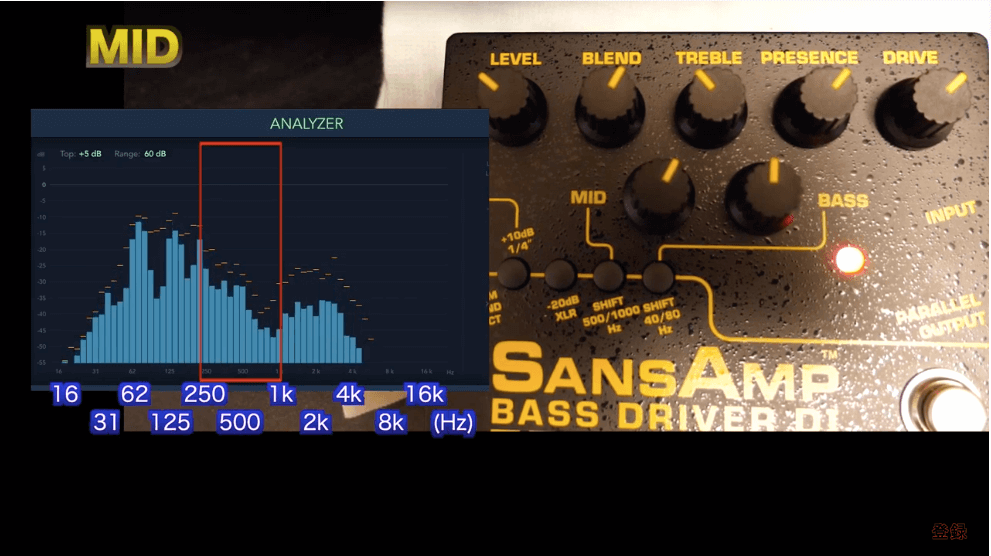

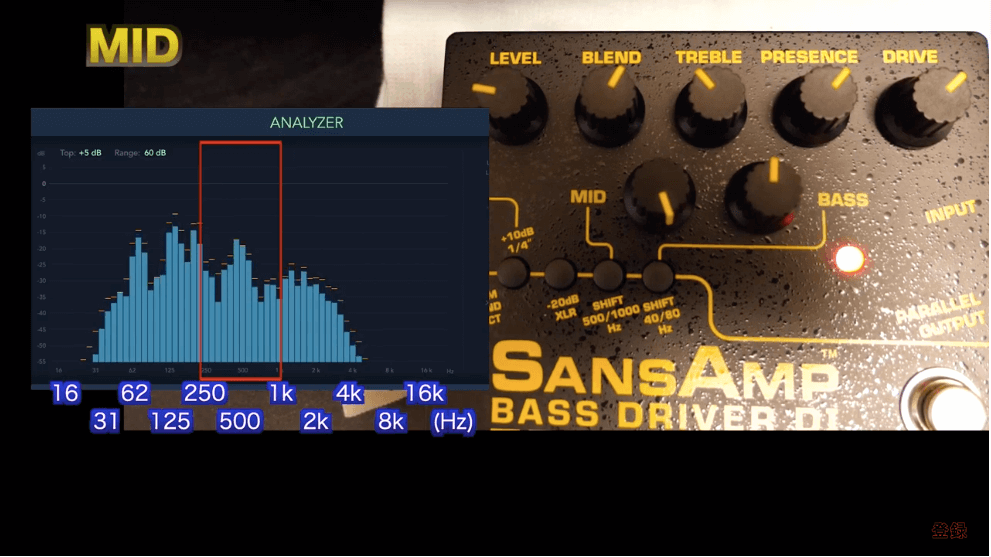

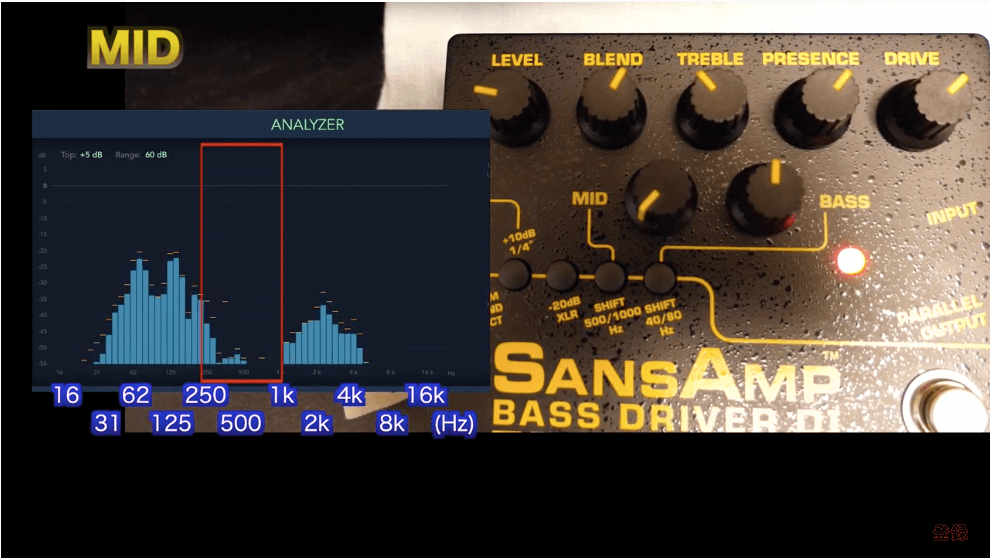

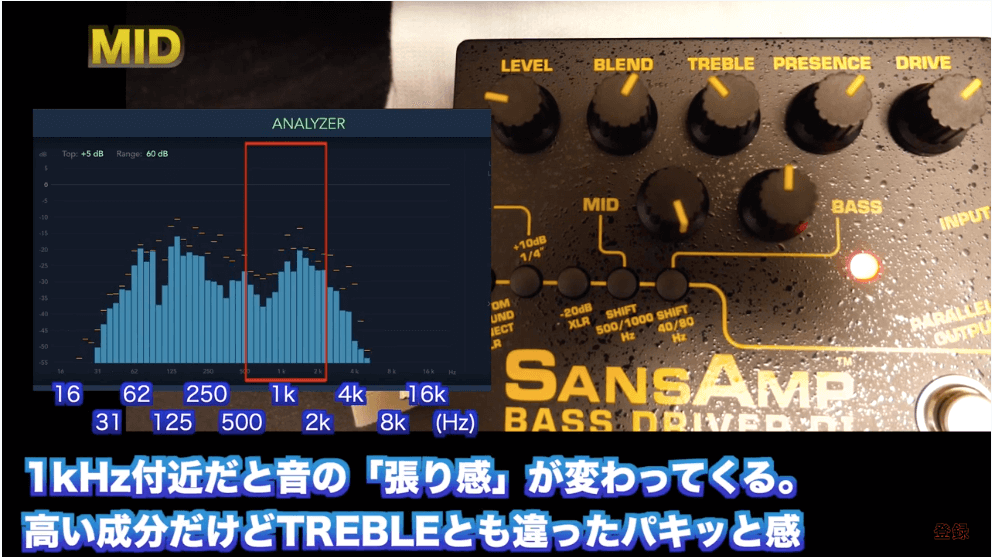

ミッドで存在感の調整

サンズアンプ初号機にはなかったミッド(MID)のツマミ。今回紹介しているV2のモデルから搭載されました。

元々の仕様は、トレブル・ベースを上げると、ミッドがカットされ、逆に上げると、ミッドがブーストされるという具合に、ミッドは「おまかせ」モードになっていました。

ミッドは、音のキャラクターに大きく関わってくる音域で、かつ、他の楽器と干渉しやすいという問題も気にしなければいけない音域です。

人間の耳が一番聞きやすいのが、このミッドの音域なので、いろんな音が集中するのです。ミッドをブーストすれば、主張の強い音になり、カットすれば、控えめな音になります。

音作りは、アンサンブルの中でどう聞こえるかが最終的には重要です。バンドで合わせたときに、ギターやボーカルなど、他に目立つべき音を邪魔していないか? という視点で調節していきましょう。

▼ミッドは中音域(250〜1KHz)を調整します。

▼ミッド「Max」

▼ミッド「0」

ローミッドとハイミッドの調整

このサンズアンプでは、ミッドの帯域を2タイプ調整することができます。それが、「ローミッド」と「ハイミッド」です。

「ハイミッド」は、ミッドの音域でも少し高めの音域の方をぐっと持ち上げることができます。ちょっと押しの強い印象があるサウンドになりますね。トレブルを上げたときとはまた違う、「パキッ」とした感じが強くなります。

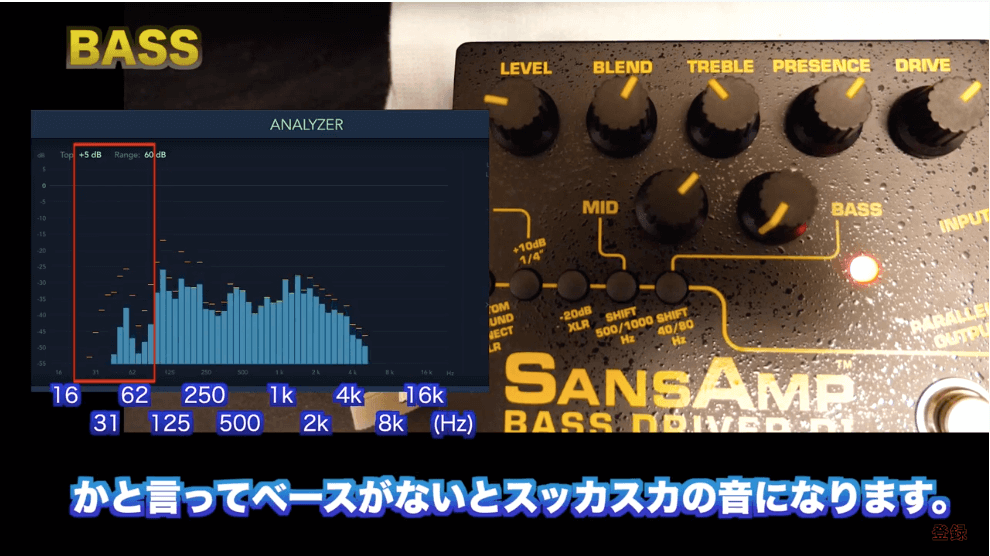

ベースの上げすぎで音割れ注意!

最後に、ベースのツマミです。これは、低音域を調整していきますが、「ベースなんだから、低音大事でしょ!」とぐわっと上げてしまうと大変なことになります。

小さな音量でも音割れしやすくなる原因になりますし、バンドなどの大音量の中では、部屋の壁を揺らしてしまい、気持ち悪くなってしまう、なんていうことも引き起こします。(“音が回る”という表現をします。)

逆に極端に下げすぎてしまうと、スッカスカの音になってしまい、ベースの良さは台無しです。安いギターアンプに通したような(笑)カラカラとした音で、重厚感がないサウンドになります。

また、この「V2」モデルでは、ベースの帯域も40Hz/80Hzの2モードを調整することが可能です。

40Hzは、超低音域で、5弦ベースなど多弦ベースの演奏で低音域が出過ぎてしまうときなどに役立ちます。

低音域を「足す」というよりかは、しっかり「コントロール」してあげる、と考えて調整していきましょう。

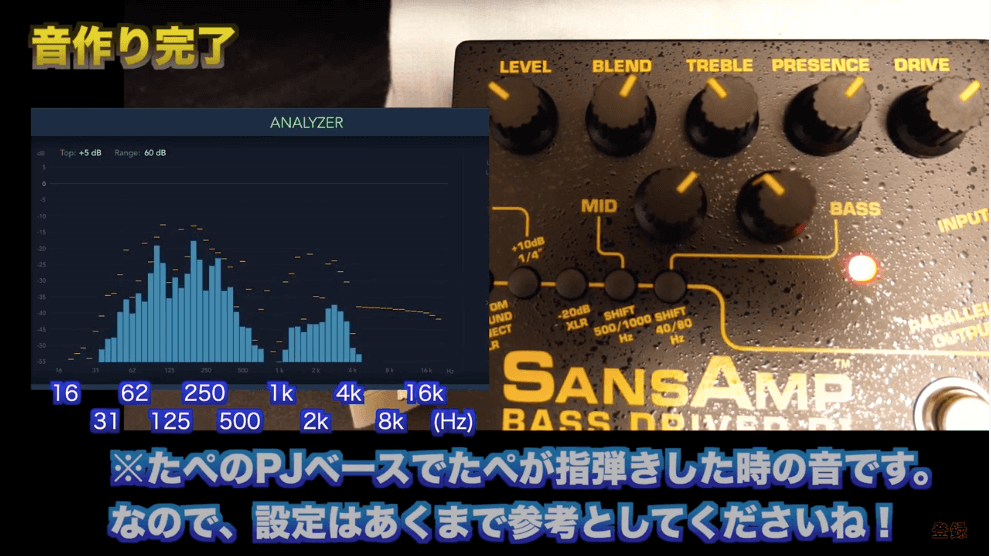

指弾き用セッティング例

ということで、完成したセッティングがこちら▼

どんなタイプのベースを使っているか、またアンプを通しているかなど、様々な要因によって音は変わってくるので、各ツマミの性質を捉えて、音作りをしていってくださいね!

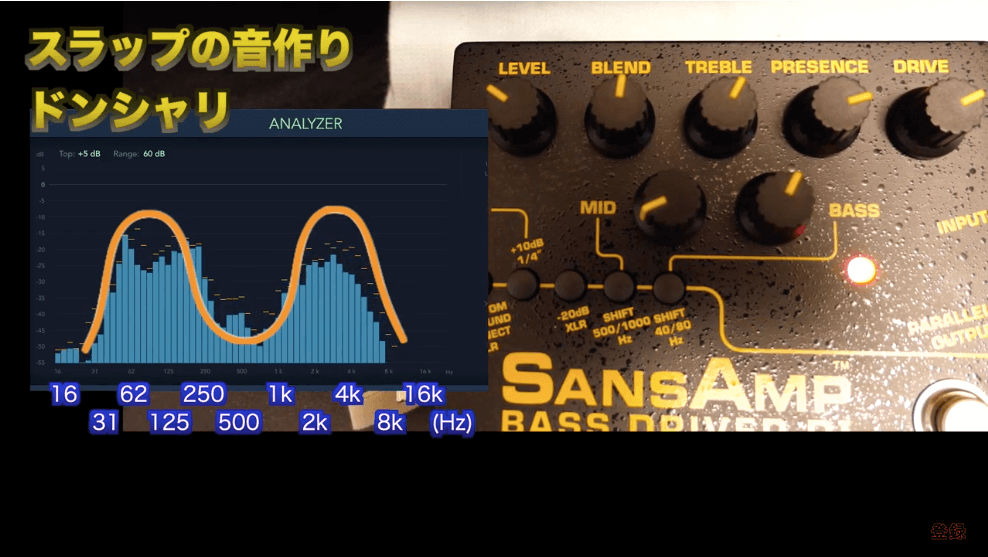

スラップ使いセッティング編

先程までは、ボーカルのバックでも使えるような音作りをしていきましたが、スラップでベースが主張していくようなときの音作りを次は考えていきましょう。

▼先程作った音は「かまぼこ型」になっている。

スラップでよく使われるサウンドが「ドンシャリ」と呼ばれるサウンド。低音域でドシッとしたサウンドと高音域のシャリシャリしたサウンドを併せ持つのが特徴です。

▼ドンシャリセッティング例

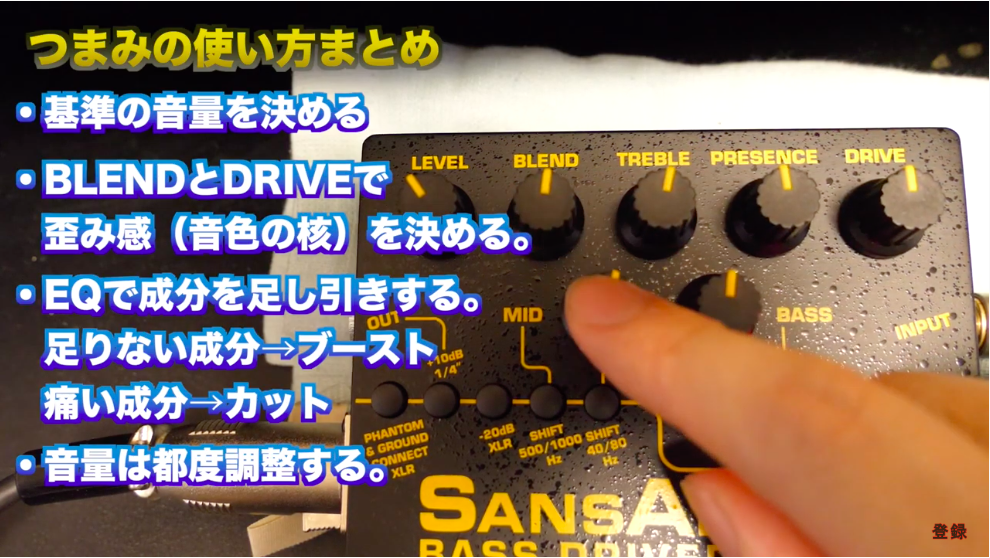

音作りについてまとめ

音作りに関しては、最終的には「好み」の部分が大きいです。たくさん音楽を聞いて、自分はどんな音にしていこうかと、そんなことに頭を悩ませるのもベーシストとしての醍醐味でもあります(^o^)

ただ「好み」に沿って作ったら、それで万事オッケーなわけでもなく、バンドでやるなら「アンサンブルの中で調整する」というのも大事な視点になってきます。

※音作りまとめは、動画の17:53〜

比較レビュー!マルチストンプのサンズサウンドがあれば、サンズアンプは要らないの?

サンズアンプが、チューブアンプの音を再現するために創られたように、「人気の高いサウンドを模して作る」というのはエフェクターに限らず機材界隈では盛んに行われています。

そして1994年に発売されたサンズも、もう真似される側のエフェクターなのです(笑)

そんなサンズアンプのサウンドが「ZOOM マルチストンプ MS-60B」というマルチエフェクターに入っているので、比較検証してみました。

ベースに特化した52エフェクト&6アンプモデル

世界中のベーシストに愛用されている人気ストンプボックスをはじめ、入手困難なヴィンテージ・ペダル、スタジオ品質のラックマウント・エフェクト、

重厚な低音を生み出すベース・シンセサイザーなど、ベース用にチューニングされた52種類のエフェクトを満載。

| メーカー | ZOOM |

|---|---|

| 種類 | マルチエフェクター |

「似たようなサウンドなら、安い機材で色々入っているマルチのほうがいいのかな……」とお悩みの方は、ぜひ今後のサウンド作りの参考にしてくださいね!

LAKLAND(レイクランド)のアクティブタイプの5弦ベース

<接続方法>

ベース → ZOOM マルチストンプ MS-60B → SANSAMP → オーディオインターフェース →PC

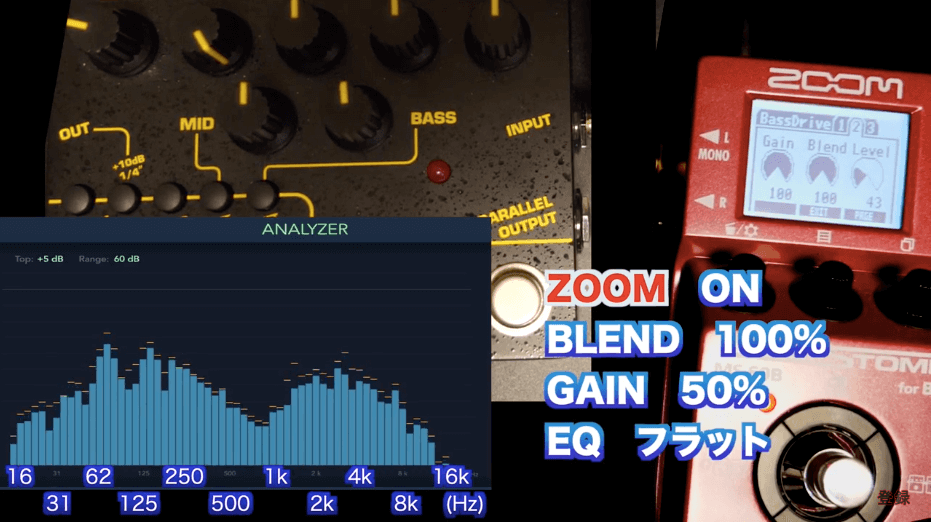

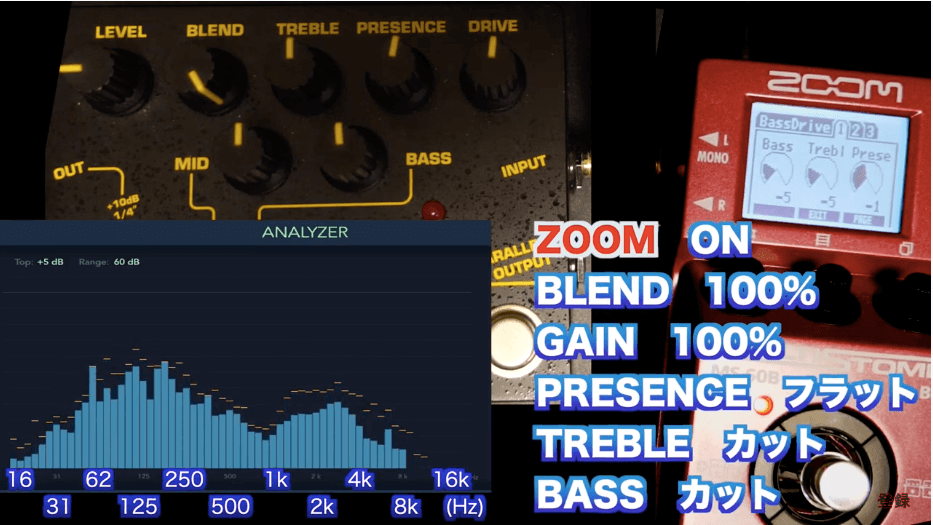

ZOOMサンズの特徴は?

さて、ZOOMサンズのクオリティは、本家サンズに比べてどうか?

結論から言うと、「結構違う」というのが実際でした。

ZOOMのサンズは、本家サンズに比べて

・音がチープ

という特徴になっています。

本物よりもサンズっぽい?

本家サンズに比べて、ZOOMサンズはフラットな状態で「ドンシャリ」感が強いサウンドになっています。

※おさらいですが、ドンシャリというのは、中音域がカットされ、低音域・高音域がブーストされたサウンドです。

ZOOMサンズは、本家サンズと同じように使えるというわけではなく、サンズの特徴である「バキバキのドンシャリサウンド」を特にフォーカスして作られているという感じです。ものまね芸人が、本物のクセや特徴を強調するのと似ていますね。

なので、前項で説明した「歪みエフェクター」としてのサンズサウンドとして使えるといった印象です。

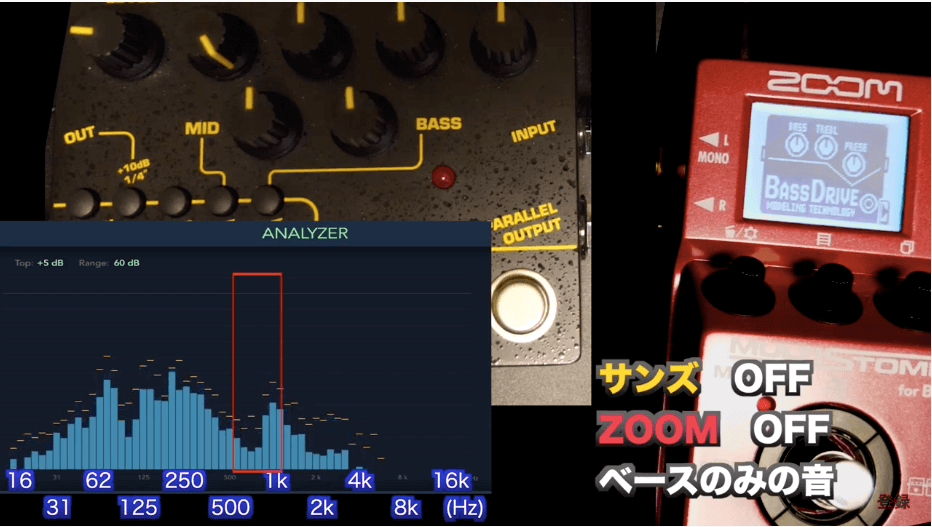

▼エフェクトオフ状態のベースの音

▼ZOOMサンズオン

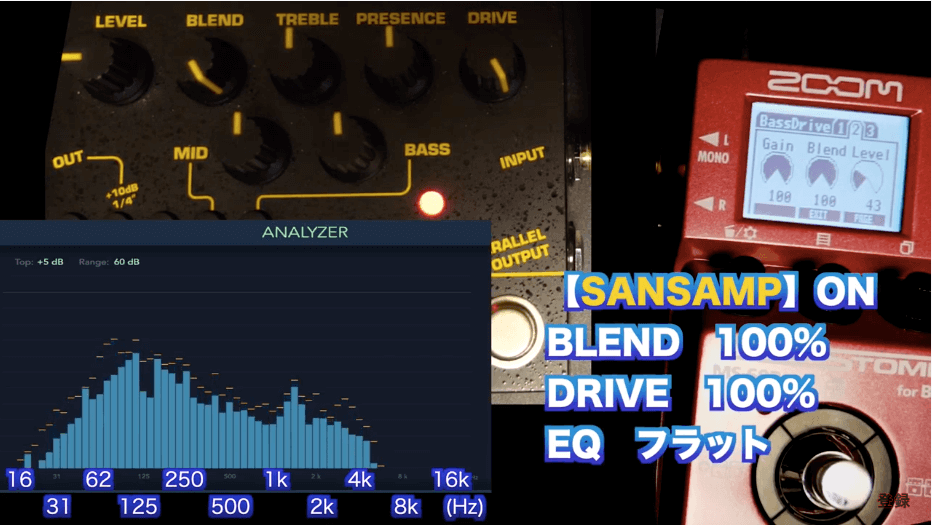

▼本家サンズオン

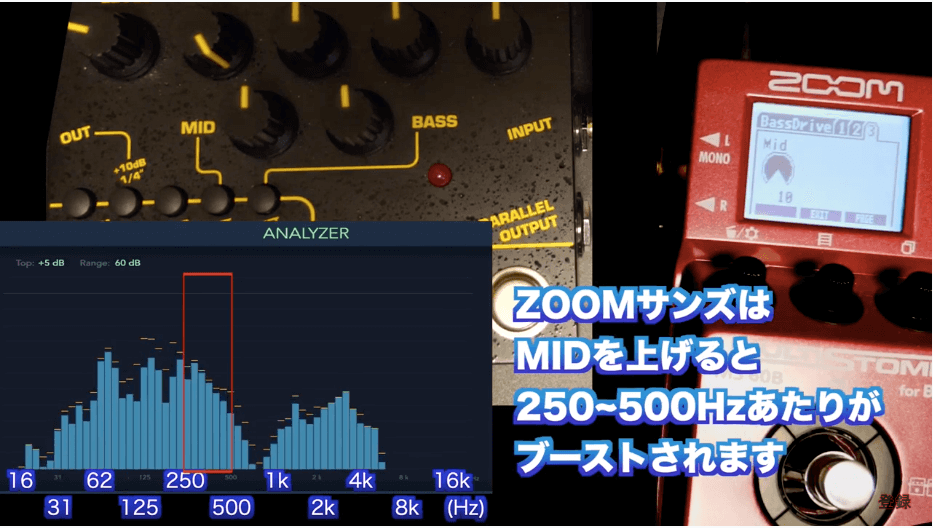

検証:ZOOMサンズのミッドを上げれば、本物サンズっぽくなる?

「『ドンシャリ』がフラットで設定されていても、ミッドを上げればいいんじゃない?」

そう思って、ミッドを上げてみるも……そうはいかないんですよ〜(笑)

ミッドを上げれば、250〜500Hzのあたりは上がりますが、500Hz〜1KHzは上がらずに、ポコンと凹んだままなのが、目で見てもわかりますね。音もシャリッとした感じは変わりません。

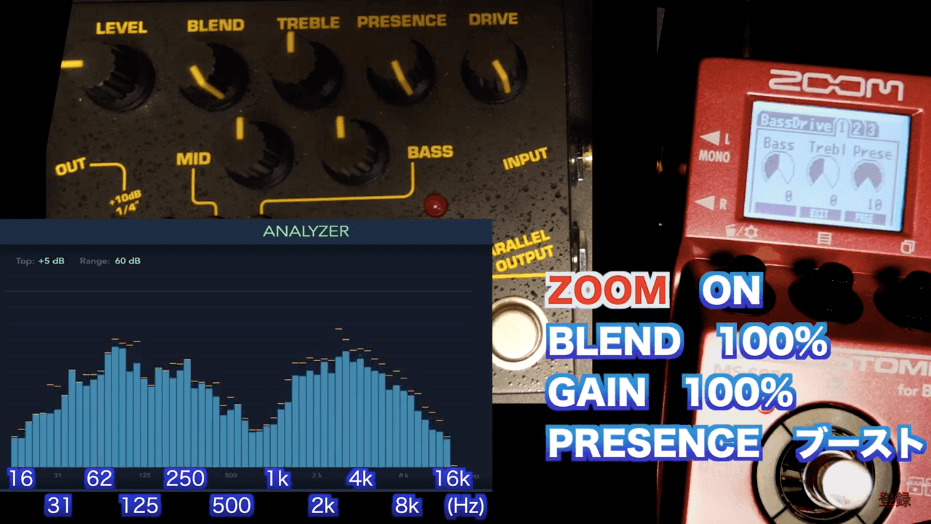

ZOOMサンズは、ゲインが強い

次は、「歪み具合」を見ていきましょう。

ZOOMサンズのゲインをMaxまで上げてみます。

※GAIN 50%と書いてありますが、ZOOMのディスプレイ通り100%になっています。

かなり荒々しいサウンドで、本家サンズよりも歪みが激しいような印象ですね。

本家サンズは、ゲインをマックスにしても、ベース本来の音を残しているような印象があります。歪み方がキレイとも言えますね。

検証:歪み増し要素プレゼンスを上げれば、本家サンズがZOOMサンズに近づく?

前項のサンズアンプのセッティングのお話で、プレゼンスを上げると歪みも強くなるということを説明しましたね。

本家サンズアンプ。ZOOMサンズに、歪みが負けているのか!?

プレゼンスを上げてみます。

プレゼンスを上げると、本家サンズアンプもかなり歪んだ感じが増しますね。ベース・ミッド・トレブルはフラットですが、シャリシャリとした成分が増え、ドンシャリサウンドっぽくなりますね。

検証:ZOOMサンズはまだまだプレゼンスが上がる! 負けるのか本家サンズ!?

本家サンズがプレゼンスを上げてきたのであれば、ZOOMサンズもプレゼンスを上げなければ、平等じゃない(?)ですよね!

ZOOMサンズ、さらに歪むか……?

うーん。「サーッ」というかなり耳に痛いノイズが増え、歪んだと言うか、ノイジーな感じになってしまいました。

プレゼンスをMaxに上げたときでも、本家サンズの方がハイ(高音域)が優しい感じで聞きやすいですね。

検証:ZOOMサンズがドンシャリなら、トレブルとベースをカット気味にしてみては?

「耳に痛いくらいベースやトレブルが出てしまうなら、カットすればよいのでは……」

そんな疑問を持った方もいるでしょう。

実際、トレブル・ベースをカットしてみると……今度は音が軽くなり、ちゃちな感じになってしまいました。

ココがZOOMサンズのイイトコロ

色々と検証してきましたが、ZOOMサンズは一体どんなものかを一言で表すと、

スイッチひとつで、サンズのドンシャリサウンドが楽しめる機材

という感じですね!

音作りをする上でセッティングに自由がありすぎると、かえって初心者には使いづらかったりするもの。

そんな細かい設定をせずに、スイッチひとつでいわゆる本家サンズの特徴である「バキバキ歪みのドンシャリサウンドを体験できる」というのは、さすがはマルチエフェクター!

本家サンズ VS ZOOMサンズ サウンドのまとめ

ZOOMサンズ

・本家サンズより、ZOOMサンズのほうがチープさがある。(価格も違うので当然と言えば当然)

・小さい画像を拡大して大きくしたような粒の粗い感じの綺麗じゃない歪み

本家サンズ

・本家サンズアンプの元々のコンセプトが「アンプ無しでチューブアンプ」の音を目指している機材なので、温かさや太さを大切にしたサウンドになっている。

・フラットだとバキバキのドンシャリサウンドではなく、そのままベースの性質を失わずにアンプに通したような音になる

タペ的結論は……

マルチがあれば、サンズが要らないかというと、そうはならないよ、ということがわかりましたね(^^)

あなたは、サンズアンプで音作りを楽しみますか?

それとも、マルチストンプでまずはサンズ体験してみますか?

どちらにせよ、この記事を読んで音作りを楽しんでいただけたら嬉しいです!

今回紹介した機材はコチラ▼

ベーシストの定番アイテムとなった「BASS DRIVER DI」は、国内では、この22年間で5.5万台を優に超えるBDDIが販売され、膨大なベース・ラインがBDDIでサポートされてきました。また、当社(All Access Inc.)の企画でJapan限定モデルのBASS DRIVER DI-LBが2015年にリリースされ、国内1,000人に及ぶベース・プレイヤーにもご購入いただきました。

| メーカー | Tech21 |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

ベースに特化した52エフェクト&6アンプモデル

世界中のベーシストに愛用されている人気ストンプボックスをはじめ、入手困難なヴィンテージ・ペダル、スタジオ品質のラックマウント・エフェクト、

重厚な低音を生み出すベース・シンセサイザーなど、ベース用にチューニングされた52種類のエフェクトを満載。

| メーカー | ZOOM |

|---|---|

| 種類 | マルチエフェクター |