- EQ?イコライザー?って何?

- 存在は知っているけど、どうやって使うのかがわからない!

- いい音を作りたいのに、うまくできない!

- バンドのときに自分の音がぜんぜん聞こえない…

- もっとボーカルが映えるようないい仕事をするベーシストになりたい!

このような悩みや願望は「イコライザー(通称:EQ)」がどんな役割なのかを知ることですっかり解決できます!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

イコライザーの使い方を正しく知ることで

- バンドで埋もれないベースの音作りができる

- 曲やバンド、役割に合わせてイコライジングを調節できる

- 他のメンバーの音も引き立たせることができるベーシストになれる

という効果がありますので、しっかりと学んでいきましょう!

目指せ! バンドでモテるベーシスト!(恋愛的にモテるわけではないのであしからず……。)

- 1 イコライザー(EQ)は「音抜けを良くするための補正機能」

- 2 「音抜け」を知るには、まずは音量と音域を理解しよう

- 3 【レベル0】イコライザー機材編〜2種類のイコライザーを知る。

- 4 【レベル1】まずは低域、中域、高域の3分割からイコライジングを理解する。

- 5 【レベル2】周波数帯を6分割して、バンド単位のイコライジングを理解する。

- 6 【レベル3】ベース、エフェクター、バンドアンサンブルに合わせてもっと細かく数値を使いこなそう。

- 7 まとめ

イコライザー(EQ)は「音抜けを良くするための補正機能」

さて、早速ですが、まず結論から行きましょう! イコライザーの役割は、「音を聞こえやすくする=音抜けを良くする」ということです。

ベース単体の音作りでも確かに活かせるのですが、実はイコライザーは「アンサンブル」で真価を発揮します。

なので、基本的には、家で一人で「ボーン、ボーン」と弾いているときにはもしかしたら、あまり恩恵を感じないかもしれません。

エフェクターやアンプ、アクティブ回路の(電池式の)ベースなど、いろいろなところにあるイコライザーは、ある意味とても地味な役割なので、軽視されがちなのですが、ベーシストという役割上、イコライジング能力を高めることは、バンドメンバーにモテる「モテベーシスト」に成るための必須条件とも言えます。

最終ゴールの「アンサンブルの中で、音抜けを良くする」つまり、「ベースの音を聞こえやすくする」。

それだけ聞くと「聞こえやすくするって音量上げれば良いんじゃないの?」と思った方もいるかもしれません。

実は音って、そんなに単純じゃないのです。

どういうことかお話していきます。

「音抜け」を知るには、まずは音量と音域を理解しよう

「音量上げ」によるメンバー間の不毛な消耗戦が始まる……

音量、つまり、ボリュームやゲインと言ったりもしますね。(今回の記事ではボリュームとゲインの違いは割愛します。)

バンドで演奏していて「聞こえにくい」と感じたらあなたはどうしますか?

おそらくベーシストに限らず、多くの方が「音量」をあげます。

誰か一人が音量を上げると、次はどうなるでしょうか?

すると、殆どの場合、新たな犠牲者が出ます。

つまり、別のメンバーが「自分の音が聞こえない」と言い出すのですね。

そしてその人がまた「音量」をあげます。

こういうことを繰り返すことで、バンドの音量がどんどん上がっていき、最終的には耳がおかしくなるくらいの音量でみんなが演奏して、合ってるのか合っていないのかわからない状態……となってしまいます。

とてもじゃないが「アンサンブル」ではないですね。

そして、「音楽性の違いで……」という話が浮上してくるわけです。(怖い怖い……え? 話が飛びすぎ?)

実は「聞こえにくい」には、「音量」以外の理由があるのです。

音抜けが悪いのはパートごとの持ち場「音域」が干渉しすぎているから

「音が聞こえにくい」と思ったとき、たしかに超控えめに音を出している場合もあります。

しかし、音上げ合戦が起きてしまうときは、「お互いに十分な音を出しているのに、なんだか聞こえづらい」という状況なのです。

こういう場合は、「音量」ではなく「音域」の部分でぶつかり合っています。

音域、というのは、簡単に言えば「音の成分」のことです。専門的には周波数ともいい、「Hz(ヘルツ)」という単位で表されます。

人間の耳は、だいたい20Hz〜20kHzが聞き取れる範囲とされています。(20Hzが低い音域で20kHzが高い音域です。)

そして、ポイントは

ベースという低音楽器といえども、低い音域から高い音域まで出ている

ということ。

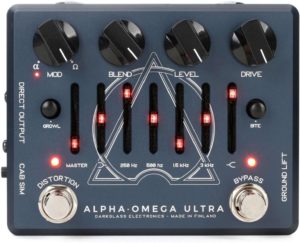

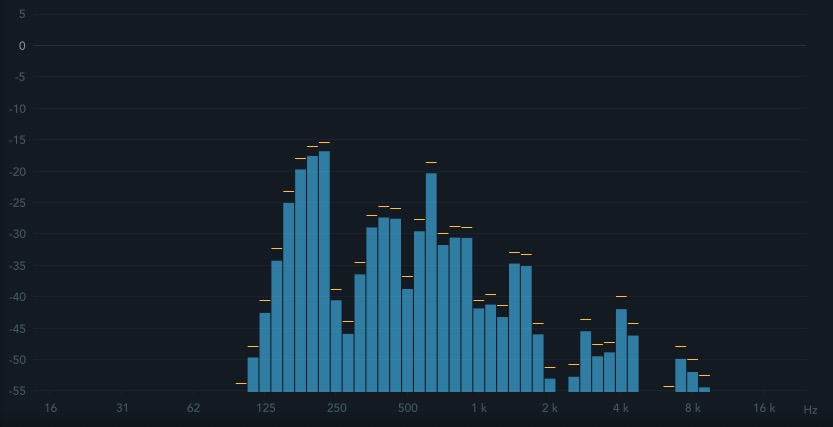

ピンとこない方のために参考までに、とある1音からでている成分がわかるAnalyzerで見てみたものを載せておきます。

私のベースで「4弦開放弦」を「ボーン」と鳴らしたときの音。

ちょっと見えづらいかもしれませんが、下の方にHzがかいてあり、左から16Hz一番右が16kHzとなっています。このベースの音はピークが62Hz~125Hzあたりの低音域なので、やはり低い成分が多いことには変わりないのですが、4kHzまでのなだらかに下がっていくように万遍なく出ているのがわかります。

ベースといえども、一つの音に低音域から高音域までの音を含んでいる、というのはこういうことです。

比較として、私が「あー!」と声を出したときの音の成分がこちら。(普通に男の地声で声を出したとき。)

今度は打って変わって、ベースのときの中心となっていた62Hz〜125Hzという低音成分はほとんどなく、125Hz〜2kHzにかけて中心があります。もちろん、ハイトーンを出したり、女性が「あー」といえば、中心と成る成分は変わりますのであくまで参考程度に。

ここで何がいいたいかと言うと、どのパートの音も綺麗に住み分けをしているのではなく、共通して出ている音域が存在し、それらが干渉し合うことで、「音抜けが悪い」という状況を生み出しているのです。

なぜなら「マスキング」が起きるからです。

マスキング効果【masking effect】

同時に異なる二つの音波が耳に届くとき、弱い音波は強い音波に打ち消されてしまう。これをマスキング効果という。これには周波数依存性があり、信号音波の周波数と雑音(マスキング音)の周波数が近いほど、マスキング効果は大きくなる。

出典:朝倉書店 法則の辞典について

単純に、大きい音に小さい音がかき消される、ということは経験したことがあると思います。例えば、ジェット機の轟音に話し声がかき消されるなど。しかし、そこまで音量差がなくても、周波数(Hz)が近い音同士では、「マスキング」によって打ち消されてしまうのです。

バンドメンバー間の「音量戦争」は、この近い音域の干渉による「マスキング」が最大の原因だったりするので、音量を上げ下げするのではなく、

- 自分が出したい音域をブーストする。

- 自分がでしゃばりすぎている音域をカットする。

※増やすことをブースト、減らすことをカットといいます。

という、音域ごとの音量調整をしなければ問題は解決しないのです。

そして、早い話がイコライザーというのは、「各音域の音量をピンポイントで増減できる機能」なのです。

各音域の音量?

ちょっとピンとこない方に向けてたとえ話を一つしましょう。

「イコライザー」はつけたいところに肉をつけるボディメイクのようなもの

私達が「ボリューム」や「ゲイン」という形で認識している「音量調節」は、実は、音域を万遍なく全部を上げ下げする「マスターボリューム」なのです。(だから機種によってはマスターとか書いてあったりしますね。)

「音量」とは、「体重」のようなもの

「ボリューム」を増減させることは、例えるならば、今の体型のまま、単純に5キロ増減するイメージです。つまり「体重」を意識すること。

今の体型のまま5キロ太ったら、あなたはどうなりますか?

単純にちょっとふっくらするだけならまだいいでしょう。

お腹がもっと出てしまったり、胸やおしりが大きくなりすぎてしまったりして、逆に「不格好」になってしまう人も多いのではないでしょうか?

逆に何も意識せずに5キロ痩せたらどうなるでしょうか?

残したかったところがなくなり、なくなってほしかったところがなくならない……

なんてことになるかもしれないですよね。

そのままの状態を単純に「音量」を増減するのが、ボリュームの役割です。

では、イコライザーが調整できる「音域」も見ていきましょう。

「音域」とは「体型」のようなもの

「イコライザー」を例えるならば、体の各部位の肉付きを増減できるイメージです。つまり「体型」を意識すること。

例えば、

女性ならば、太ももや二の腕、ウエストはスッキリさせたいから肉を減らそう。胸やお尻は程々に盛りたいから肉を残しておこう。

男性ならば、お腹は絶対にシックスパックにしたいから肉を減らそう。腕や胸板はガッチリとしたいから肉をつけよう。

というような感じで、単純に体重を増減させるのではなく、「体型」を変えること。なのです。

あなたがもし、「痩せたい!」と思っているとしても、本当は「マッチョになりたい男性」や、「グラマーになりたい女性」は、意外と「痩せること」が目的ではなく「体型を良くしたい」というのが目的なので、「体重の増減」が問題ではなかったりするのと同じです。(筋肉や巨乳は重いですからね! 目指す体型によっては逆に「太る」ことだってあります。)

音量と音域の話しに戻りまとめましょう。

つまりは、

- ボリュームというのは、現在の音の成分そのままに、音量を増減させるもの

- イコライザーは、音の成分を音域ごとの音量をピンポイントで増減して、体型を整えるもの

という役割だということを理解しておいてくださいね!

とはいえ、ボリュームを稼ぐことは大前提

さて、「ボリューム」を悪者のように書いてしまいましたが、トータルの音量増減ありきでイコライザーの意味があることはお忘れなく!

170センチの男性が体重30キロだったり、逆に130キロだった場合「体重そのままで体型をかっこよくしたい!」と言っても、それは無理な話!というのと同じですね。

そしてもちろん、体型の話と同じで「あなた本来の体型」から作り出せる理想の体型には限界があるように、イコライザーにも「元々の音を加工する」というものである以上、限界はあります。極端な話が、ベースの音色をギターのようにしたり、男声を女声にするという機能ではないですし、ベース本体があまりにもひどい音の場合もいい音は作れないでしょう。

イコライザーを効果的に使う5ステップ

イコライザーを扱う際は

- ステップ1、演奏の仕方や、ベースそのものによって音質を良くする。

- ステップ2、ステップ1で補いきれない部分をイコライザーを使ってベース単体の音の補正を行う。

(出過ぎを引っ込めたり、足りないを補ったり) - ステップ3、バンドでアンサンブルして、音抜けを良くする。

(もっと聞かせたい足りない音域を補ったり、他のメンバーの邪魔になっている音域をカットしたり。) - ステップ4、他のメンバーとも話し合って、他のメンバーのイコライジングも見直してもらう。

- ステップ5、バンド全体のアンサンブルで聞いたときに、リスナーにとって聞きやすい音作りをする。

という5ステップで考えていくことになりますが、ステップ4はバンドメンバーの協力が不可欠ですし、ステップ5に関しては、レコーディングならば、エンジニアさん、ライブならばPAさんの分野になりますので、ベーシストのあなたが気をつけるべきはステップ3までになります。

それでは、ここからは「機材編」と行きましょう!

機材編は、

- レベル0、イコライザーという機材を知る

- レベル1、音域3分割の理解【パラメトリック・イコライザーの使い方】

- レベル2、音域6分割の理解【グラフィック・イコライザーの使い方】

- レベル3、さらなる臨機応変な対応を考える

という2段階で説明していきます。

【レベル0】イコライザー機材編〜2種類のイコライザーを知る。

イコライザー、イコライザーと言って来ましたが、私達ベーシストが操作するイコライザーには大きく2つのタイプがあります。

それが

- パラメトリック・イコライザー

- グラフィック・イコライザー

の2種類です。

この2つの違いは百聞は一見にしかず。見た目が全く違います。

パラメトリック・イコライザーは直感的にシンプルに調整できる

主に、BASS、MID、TREBLEという3つの「つまみ」があるものが、スタンダードな見た目をしています。

※ものによっては、LOW、MID、HIGHの3つの呼び方だったり、MIDがLo-MIDとHi-MIDに分かれていたり、PRESENCEがあったりとバリエーションがあります。

シンプルに、出したいところのつまみを回すだけなので、「コントロールできる部分が少ない」というのは細かい調整ができないというデメリットがある分、詳しいことがわからなくても直感的に操作しやすいのが特徴です。

初心者には、こちらをまずは使いこなすことをおすすめしますが、わざわざ「パラメトリック・イコライザー」というものを買うというよりは、電池式の回路を搭載したアクティブベースであれば、ベース本体についていますし、スタジオに置いてあるアンプや、高品質の「プリアンプ」というものに必ずついているので、それを使えばいいでしょう。

なかなか、スタジオにはいけない。ベースが電池を使わない「パッシブベース」でボリュームとトーンしかないという方は、「プリアンプ」を買うことをおすすめします。プリアンプは別の記事で解説していきますが、特に宅録派の方は音作りに必須の機材です!

3つのシンプルなツマミは、音域のどこをどれくらい増減できるのか? は各イコライザーによって特徴が異なります。どんな個性が有るかで、最終的に何を使うのかを決めていきましょう!

あまり細かい設定はできないので、どちらかといえば、ベース単体の音作りの段階で使いやすいですね。

フリーケンシーがついているものは

1、フリーケンシーで変化させたい周波数を選択

2、イコライザーでブーストカットを行う

という2段階の操作になります。

おすすめのプリアンプ:DarkglassのVintage Ultra

プリアンプは決して安い機材ではないですが、数十万もするアンプでしかできなかったことが足元のコンパクトエフェクターで可能になると考えると、1台は持っておきたいですね。

※厳密にはパラメトリックタイプではないですが、周波数が選べるスイッチが付いています。

今、素晴らしいクリーンサウンドから味わい深い飽和感に溢れたトーンまで、全て小さなポータブルプリアンプで作ることができます。

それがDarkglass Electronics Vintage Ultra。ベーシストが望むトーンを作り出す、“Tone Elixir”。ローエンドを愛するプレイヤーのための、まさに万能薬です。

歴史的な数々のベースサウンドを作る、Darkglass Vintage Deluxeと、よりモダンなトーンを作る多機能プリアンプ、b7k Ultraの機能性を融合。よりクラシカルなベーストーンを求めるプレイヤーのためのベースプリアンプペダル、その最高峰

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

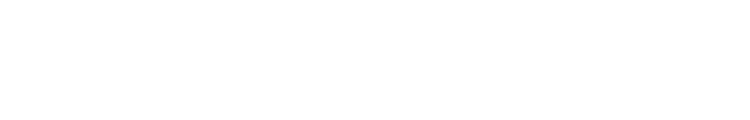

フリーケンシーを使いたいならば:Darkglass HARMONIC BOOSTER

こちらは、ブースターの役割も持つ、クリーントーンなプリアンプです。

この機材はシンプル設計ながら「MID FREQ」を持っているので、パラメトリック・イコライザー付きと言えます。

フリーケンシーを使いこなしてみたいならばこちらおすすめ!

また、これはブースターとしての役割でも優秀なので、あとから他のプリアンプや歪みペダルを買い足したとしても

そのままブースターとして他のペダルと組み合わせも効果を発揮します。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | クリーンプリアンプ/ブースター |

EQで本格的な音作りがしたいならば:TECH21 Q STRIP

これは伝説的なコンソールをモデリングした機材です。

コンソールとは録音やライブの時にPAさんが扱う大きな卓上のコントローラー。そこで様々な音色の調整を行いますが、

その名器であるNEVEというメーカーの機能をモデリングしたものです。

非常に音作りの幅が広く、フリーケンシーも2つついています。

正直この機材は「上級者向け」ですが、もっていると幅広い音作りが可能になります。

Q/Stripはトーン・シェーピングを可能にする回路を再現したモデルです。ライブやレコーディングでもそのダイレクト・トーンの再現を目的として製造されたコンパクトなDIボックスです。

| メーカー | TECH21 |

|---|---|

| 種類 | イコライザー/DI |

続いて、もう1種類のイコライザー。グラフィック・イコライザーについてお話していきましょう。

グラフィック・イコライザーは視覚的に細かく調整できる

グラフィック・イコライザーは上下に動くつまみが、いくつかの音域に分割して、それぞれ独立して調整できるようになっています。

視覚的にどこをブーストしてどこをカットしているのか? がわかりやすいのが最大のメリットですね。これはどの周波数がどんな効果をもたらすのかをわかっていると、とてもコントロールしやすいものです。しかしその一方で、感覚的に使うには操作が難しいので、ちゃんとどの周波数がどんな意味を持つのかを知らなければ、使いこなせないのがデメリットです。

また、グラフィック・イコライザーも全ての音域を細かく調整できるものではないので、個体ごとにコントロールできる周波数が違うことを把握して使っていきましょう!

このグラフィック・イコライザーは、もちろんベース単体の音作り、例えば、ソロのときにはピンポイントで1kHzだけを上げて輪郭をくっきりさせたいなどの「曲中の一部の微調整」にも使えますが、バンドアンサンブル時の、「音抜け」の微調整に威力を発揮します。

おすすめのグラフィック・イコライザーはM108S 10 Band Graphic EQ

グラフィック・イコライザーはそんなに種類がないですが、選ぶポイントは

- コントロール周波数はどこか?

- コントロール数はいくつか?

という視点です。この視点で見ると、10バンド(10このツマミが有る)ので、幅広くカバーできるこの機材を持っていると「バンドアンサンブルの最終調整用」として役に立ちます。

M-108のコントロールを継承しつつ、ノイズリダクション回路を追加し、更にトゥルーバイパス化。加えて出力を2系統として多彩に使用出来るようにした製品です。

バンド周波数は: 31.25Hz, 62.5Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz

電源DC18V: 18VDCアダプター付属 (電池駆動は出来ません)

| メーカー | MXR |

|---|---|

| 種類 | イコライザー |

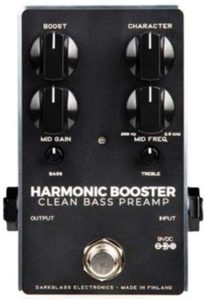

おすすめのプリアンプはDarkglass Alpha Omega

声質の違うAlphaとOmegaの2つの歪みをブレンドできてなおかつ「グラフィックイコライザー」もついているスグレモノ。

歪みの質もとても馴染みやすくかなり使いやすい1台です。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |

さて、2種類のイコライザーがどんなものかわかったところで、音域ごとの特徴を捉えていきましょう!

【レベル1】まずは低域、中域、高域の3分割からイコライジングを理解する。

まずは、コントロールできる部分が少ない、パラメトリック・イコライザーの視点で考えていきましょう!

パラメトリック・イコライザーには、BASS、MID、TREBLEという3つのつまみがあります。LOW、MID、HIGHという表記の場合もありますがとどのつまりは

音域を、低域、中域、高域というふうにざっくり3分割しています。

そしてそれぞれの音域の特性を理解していきましょう!

低域は、空気を埋め尽くす重厚感、空気感

低域は、ベースという楽器の特性上、とても良く出ている音域です。しかし、低音はベースの音程感や音の輪郭など、音階的な部分ではなく、ベースならではの重厚感や、アンサンブルを包み込むような空気を埋め尽くすような感覚を与えます。

バンドサウンドがスカスカだと感じるならばブーストする。

低域を増やすと、やはり迫力や空気感が増します。「なんだかバンド全体がスカスカだな」と感じる場合は、ベースの低域が足りない場合が考えられます。そういうときはブーストしましょう。

部屋中に低域が回り「モワモワする」のであればカットする。

一方で、低域が多すぎると、部屋中を音階のない低音がぐるぐる回っているような感覚になります。息苦しいと感じる人もいるかも知れないです。このモワモワ感は、低域成分の出過ぎが原因です。これは低域をカットすることで解消できます。

音量を上げたいならば、まずカットする。

ベースパートの音量が小さい場合、音量そのものを上げたいときもありますが、実は低域が出過ぎた状態で音量を上げてしまうと、すぐにモワモワと低域が回り始めたり、レコーディングやライブでは「音割れ」してしまったりします。実は、低域が出すぎているせいで、バンド全体の音量が上げられなくなってしまうのです。

ベースの低音感が気持ちいいからこそベースをやっていると思いますが、実はあまりにも低域が出すぎているといいことはありません。ベースラインを聞かせたい場合は、低域はややカット気味に設定していくことになります。

中域は、実は中核!ベースの音を主張する

中域は、意外かもしれませんが、ベースの中核を担う部分です。なぜなら、人間が聞き取りやすい音域だからです。ここがしっかりと前に出てくることで、しっかりとベースラインを聞かせていくことができます。しかし、一方でこの中域は他のパートとの音域の争奪戦になる部分でもあります。

ベースの主張が足りないと感じるならばブーストする。

中域を増やすと、ベースの主張がはっきりします。「音量足りないかも」と感じるときは、「ボリューム」を上げるよりも、中域をブーストしましょう。

ボーカルやギターを邪魔してると感じるならばカットする。

基本的に中域が中核を担うので、どうしてもベーシストは中域を上げたくなるものですが、ボーカルやギターとガッツリと被る部分でもあるため、主張のし過ぎは、他のパートの邪魔をしている場合もあります。これは自分では気づきにくいですので、バンドメンバーの音に合わせて、カット方向で微調整しましょう。

高域は、音の輪郭を強調し派手にする

高域は、ベースには少ないように感じますが、実はしっかりとあります。具体的には、弦がフレットや爪に当たるときに鳴るような「金属音」をイメージするといいかもしれません。また、スラップのプルなど弦を引っ張ったりする奏法を際立たせるときには必須になります。絵で言うならば、輪郭の部分を担う音域ですね。

ベースの派手さや固さが足りないと感じるならばブーストする。

高域を増やすことで、輪郭が増す。ということは、ぼやっとしてるところにハッキリと線を引くイメージです。よく言えば派手な音、や固い音、と表現されますが、これは好みが分かれるところですね。カリッとした固さが欲しいならばブーストしましょう。

耳にキンキン響いて痛いと感じるならばカットする。

「固さ」は好みが分かれますし、ジャンルや曲調、奏法によって、要不要も変わってくる部分ですが、一つ言えることは「耳が痛い」と感じたら、高域が出すぎているのでカットしましょう。

低域、中域、高域の特性を理解したらベース単体での理想的な「体型」が作れる

理想的な体型を作ることの基本発想は「余計な音域を削る」こと

イコライザーを使うときに、よくありがちな考えとして、「欲しいところをブーストする」というのがあります。しかし、それは使い方としてはよろしくないです。例えるならば、ナイスバディになりたい人がお腹の贅肉をそのままに、おっぱいに肉を足すようなものです。おっぱいに肉を足すより先に、「お腹の贅肉」を落としたほうが、理想的な体に近づきやすいですよね。

それと同じで、音作りも

- 聞こえる十分な音量を出す。

- 出すぎている音域をカットする。

- 足りないところを少しブーストする。

- それでも根本的に音量が足りないと感じる場合は音量を上げる

という順番で行っていく必要があります。

まずは、低域、中域、高域の特徴を理解して、理想的な音作りをしていきましょう!

パラメトリック・イコライザーは「プリアンプ」を使って音作りをしていきたいですね!

おすすめのプリアンプはDarkglassのVintage Ultra

プリアンプは決して安い機材ではないですが、数十万もするアンプでしかできなかったことが足元のコンパクトエフェクターで可能になると考えると、1台は持っておきたいですね。

今、素晴らしいクリーンサウンドから味わい深い飽和感に溢れたトーンまで、全て小さなポータブルプリアンプで作ることができます。

それがDarkglass Electronics Vintage Ultra。ベーシストが望むトーンを作り出す、“Tone Elixir”。ローエンドを愛するプレイヤーのための、まさに万能薬です。

歴史的な数々のベースサウンドを作る、Darkglass Vintage Deluxeと、よりモダンなトーンを作る多機能プリアンプ、b7k Ultraの機能性を融合。よりクラシカルなベーストーンを求めるプレイヤーのためのベースプリアンプペダル、その最高峰

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

【レベル2】周波数帯を6分割して、バンド単位のイコライジングを理解する。

さて、ここまで理解できたら、更に倍の6分割で考えていきましょう!

ここに来て、周波数(Hz)による数字での理解をしていくことで、ピンポイントな調整を行うことができていきます。

独りよがり卒業!目指すは「バンドアンサンブル単位でいい音!」

ベース単体では理想の音だとしても、バンド単位で聞くと、他のパートを邪魔していることもあります。

例えば、ある程度中域がしっかりと出ている方がベース単体で聞くと「いい音」に感じますが、アンサンブルで聞くとボーカルを邪魔していたりします。

他の例で言えば、低域がしっかりでていると、体に響く低音が気持ちよく感じるかもしれませんが、実際にアンサンブルで聞くと他の音域が足りずに「何弾いているかよくわからない」という状態になったりします。

単体で弾いているときと、複数の楽器の中で演奏しているときでは、同じセッティングでも与える印象は変わってくるので、その微調整を行っていきましょう!

(もちろん、これは他の楽器にも言えることなので、最終的にはメンバー全員の協力が不可欠です。)

周波数帯を6つに分ける

6つに分ける場合これもざっくりと分けていきましょう。

周波数の数値は、機材や説明する人によってまちまちなので、あくまで参考程度に覚えてください。(大事なのは耳で感じ取ること!)

Low(低域) 50Hz〜300Hz

Lo-Mid(低中域)300Hz〜1kHz

Hi-Mid(高中域)1kHz〜3.5kHz

High(高域)3.5kHz〜10kHz

Ultra – High(超高域)10kHz〜20kHz

6つには分けたところですが、基本的には、低域、中域、高域のそれぞれの音域の特性は3分割のときと同じです。

なので、ここで覚えておきたいのは、「アンサンブルにおける他パートとの兼ね合い」です。

つまり、どの音域で、どのパートと喧嘩する原因になるか?というところですね。

ここでは「ベーシスト視点」でみたときのイコライジングを解説していきます。

Ultra – Lowはジャンルによって要不要が決まる。

Ultra – Low(超低域)20Hz〜50Hzという音域は、もはや音程が感じられないレベルの低音です。イメージするならば、ウーファーから出てくるような体に響く低音感です。ダンスミュージック系においては必須ではありますが、通常のバンドでは、ここまで低い音は、ないほうがスッキリするので、カットしてしまう方向で考えていいでしょう。

- ダンス系、ディスコで鳴らすようなジャンルならばブースト。

- 通常はあまり必要ない部分なのでカットする。

Lowはバスドラムとの住み分けを考える

Low(低域) 50Hz〜300Hzで被るのが「バスドラム」です。リズム隊として仲良く出す部分ですが、バスドラムと同じ低域が出すぎてしまうと、バンド全体のピークがバスドラムとベースだけに集中しまうため、結果的に全体の音量を下げないといけなくなります。

しかし、低域と言っても50Hz〜300Hz程度と広いので、バスドラムが強く出ている低域はカットして、バスドラムとかぶらない部分をブーストする、というような応用編もあります。

また、100Hzあたりからギターやピアノの低音域とも被ってくるので、ギタリスト、ピアニストとの住み分けも考えていきたいところ。(個人的には、バンドではギターにあまり低音域で干渉されたくない^^;)

- 出過ぎるとバンド全体の音量のピークを決めてしまうところなので、あまり出しすぎないように。

- 特にバスドラムと被る部分はカット方向で

- ギターの低音域とも被るのでギターとの兼ね合いも考える。ギターがズンズンしないならばブースト。

Lo-Midは人間が聞きやすい領域。だからこそメンバーみんながライバル!?

Lo-Mid(低中域)300Hz〜1kHzはなんと言っても、ギターもボーカルも、ドラムのタムも、ピアノもみんな乗っかってくる音域です。そして、みんな「中核」となるところです。主張のし過ぎは良くないですが、低中域といえども幅は広いので、ベースの特性、バンドや曲に合わせて、住み分けを行うといいですね。

- ギターやボーカルなどと住み分けを行いながら、カットし調整する

- 他のパートが多い場合などは中域はカットして、低域や高域をだす「ドンシャリ」サウンドを作るのも住み分け。

Hi-Midはもっとも人間が聞きやすい領域。主役たちを引き立たせよう!

Hi-Mid(高中域)1kHz〜3.5kHzもまた「聞きやすい音域」です。そして、メインボーカルやギターソロなどの「聞かせたいところ」でもあります。主役の音域を邪魔するようならばカット。

- 基本的にはメインのパートを中心に考えてベースが邪魔していそうならばカットする。

- 逆に、ベースソロ時なんかにはピンポイントでブーストするのもあり。

Highは派手さを出したい楽器のための領域

High(高域)3.5kHz〜10kHzは派手さや、固さ、エッジの聞いたサウンドを生み出すところです。良く言えば、派手できらびやかな印象を与え、悪く言えば、耳に痛いサウンド。ベーシストはバキバキのサウンドやスラップなど派手な音を出さない場合は、基本的にはカット方向ですね。女性ボーカルの音域にも被ってくるので、女性ボーカルのバンドは特に注意が必要です。また、ギンギンなギターソロなどのときによく出る音なので、ギターがどんな音作りをしているかにもよって使い分けたいところです。

- 女性ボーカルのバンドは特に邪魔になるようならカット。

- 逆に派手なバキバキのベースラインを求められる場合は個々の際立たせることも。

Ultra – Highはベーシストにとっては基本的には不要

Ultra – High(超高域)10kHz〜20kHzは通常のエレキベースの音色であれば、ほぼ「不要」な部分です。そもそも殆ど出ていないのでカットもする必要もないレベルですが、余計な音を出して邪魔したくないならば大幅カットしておきます。ベース自体を歪ませているときなどは、ちょっと話が変わってきます。

- ベースには不要なのでカット。

- ベースを歪ませている場合は、カットしてしまうと音色が大きく変わるので注意。

それぞれの役割の中で細かくブーストとカットを調整する

6つのざっくりとした特徴を見てきましたが、いかがでしょうか? 実際のところグラフィック・イコライザーだと

例えば、低域と言っても、125Hz, 250Hz,と2箇所調整できたりするので、

「バスドラムとかぶりそうな125Hzはカットして、250Hzをブーストしてベースの低音感を出す」というような「住み分け」を行っていくことができるようになってきます。

- 他のパートと住み分けをするためにカットとブーストを使い分ける

- 他のパートの邪魔になるところはカットする

- 単体での「いい音」ではなく、バンドとしての「いい音」を目指す。

おすすめのグラフィック・イコライザーはM108S 10 Band Graphic EQ

10バンドなので(10個のツマミが有るので)、幅広くカバーできるこの機材を持っていると「バンドアンサンブルの最終調整用」として役に立ちます。

M-108のコントロールを継承しつつ、ノイズリダクション回路を追加し、更にトゥルーバイパス化。加えて出力を2系統として多彩に使用出来るようにした製品です。

バンド周波数は: 31.25Hz, 62.5Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz

電源DC18V: 18VDCアダプター付属 (電池駆動は出来ません)

| メーカー | MXR |

|---|---|

| 種類 | イコライザー |

さて、ここまででイコライザーを使いこなすための準備は揃いました。

この後は番外編として、レベル3の使いこなしをお伝えしていきます。

【レベル3】ベース、エフェクター、バンドアンサンブルに合わせてもっと細かく数値を使いこなそう。

イコライザーのことを深く理解していくと、

- ベース本体の持つ特徴

- オーバードライブやベースシンセなどエフェクターを使った音作り

- バンドのジャンル

- 曲調

- バンドの編成

などによって、臨機応変に使い分けていきたくなってきます。

また、イコライザーは

- ベース本体の手元

- コンパクトエフェクター型のもの

- アンプに付いているもの

などあらゆるところに存在します。せっかくそんなに有るならば、状況を想定して、使いこなし方の例を紹介します。

ベーシスト単体で音作りを変えたいとき

ベースのプレイの中でも、イコライザーを変えたいときは沢山存在します。一例ですが、紹介します。

指弾き、スラップ、ピック弾きなど、弾き方を変えるとき。

エレキベースの弾き方(奏法)で代表的なのは、指弾き、スラップ、ピック弾きの3つにわかれます。もちろん、得意なフレージングも変わりますが、「音色」も大きく変わります。その音色の変化に合わせて、「理想の音」は変わってくるので、奏法に合わせてイコライジングを変えていきましょう。

曲中で、ベースソロが有るとき。

通常は縁の下の力持ち的存在で、演奏しているのでいい意味で「主張しすぎない」音になっている場合、いざベースソロが始まると「物足りない」と感じる場合も。そういうときは、クイッと中域を上げたりして、主張するのも大事ですね。

エフェクターで音を変えたとき。

例えば、歪み系のオーバードライブやディストーション、モジュレーション系のコーラスやリバーブなど、ベースシンセなどを使う場合、音色が大きく変わります。こういう場合には、それらのエフェクターに付属のイコライザーである程度、音色の設定をすることになるので、やはりこの記事視点は応用できます。また、エフェクターではあまりコントロールができない場合の補正を単独のイコライザーを使って調整することも可能です。

バンド全体で音作りを変えたいとき

バンドの曲や編成ごとに音作りを変えるときもありますね。ここまでくると超上級の理想論ですけども^^;

曲ごとに変える

当然ながら、激しい曲と、静かなバラードでは、求められる音色は変わってきます。エフェクターを使って音色を変えることはないにしても、「他のパートの音作り」が変われば、全体のバランスが変わります。それに合わせて調整するのもいいですね。

曲中での緩急をつけたいとき。

曲中に、キレイな音色のセクションと、激しめのセクションが混在するような場合の細かな調整まで気が配れると最高ですよね。

編成が変わるとき。

例えば、バンドを複数掛け持ちするときや、メンバーが途中で楽器チェンジして編成が変わるとき、一曲だけゲストメンバーが加わるとき、などなど、ベンド編成が変われば、絶妙に求められる音が変わりますよね。

まとめ

いかがでしょうか?

イコライザーを使いこなすための知識を網羅しました。

ベーシストはこれだけ知っていれば、自分の理想の音色づくりから、バンドでのバランス調整までカバーしていくことができるでしょう!

この記事のポイントは

- イコライザーは「音抜けを良くするため」に使う

- イコライザーは「体型補正」のような機能

- イコライザーにはパラメトリックとグラフィックの2種類ある

- まずは低域、中域、高域の3つのそれぞれの特性を理解する。

- さらに6つにわけて他パートとの「住み分け」をするために使いこなす。

- いろんな状況に合わせてイコライザーを使いこなせたら超理想!

というところを押さえてくださいね!

ちなみに、恋愛的にモテるわけではない、とはいいましたが、イコライザーは「バンドアンサンブルにおいて、他にメンバーと仲良く気持ち良い音を出すための役割」なのでこれを使いこなせる人って、裏を返せば「全体の空気を読んで調整できる気遣い上手」ということですよね。

と、いうことは、イコライザーを使いこなす者は恋愛的にもモテる人間になれるんじゃないかな? と個人的には思っております(^^)

ではでは!