ベーシストの定番コンプレッサー、EBSのマルチコンプがグレードアップし、ブルーラベルシリーズとして2019年12月に発売開始されました!(前機種であるスタジオ・エディションは、すでに生産完了しています)

ベース界の定番エフェクター、EBS マルチコンプが正統進化し新登場。

ブルーラベルとなり先代機種Studio Editionで好評だった基本性能は準拠しながらも各部をアップグレード。

Sens.(Threshold)コントロールが追加され、コンプレッションの効き具合により細やかなセッティングが可能になっています。

またヘッドルームにさらなる余裕を生む電源電圧の18V対応(製品自体は9V以上で使用可能)など、クォリティーがより高めてられています。

| メーカー | EBS |

|---|---|

| 種類 | コンプレッサー |

そんな新シリーズ・ブルーラベルは、旧モデルのスタジオ・エディションとどこが変わっているのか? その特徴を今回は解説していきます。

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

▼旧モデル:スタジオ・エディションについては、こちらもご覧ください!

ブルーラベルとスタジオエディション大きな違い

まず、見た目な違いは以下の通り

- つまみが2つから3つに増えた

- サイズがスリムになった(専有面積12%削減)

- サイドのジャックの出っ張りが改善された

機能的な違いだけでなく、よりコンパクトにエフェクターボードに収納できるようになったというのは、嬉しいアップデートですね!

「音はどう?」というのが一番気になる部分かと思いますが、「正統進化」とも呼ばれるほどに、キャラクターは変わらず、今までのスタジオ・エディションの良いところを受け継いでいます。加えて設定の自由度が広がり、アップグレードしたという印象です。

今回の記事では、性能のアップグレードによる音質の変化を

- 18V対応になったことによる音質の変化

- SENS.のツマミによる音作りの変化

- マイナーチェンジしたMB

3つに分けて、解説していきます。

18V対応になったことによる音質の変化

ブルーラベルでの大きな進化の一つが18V対応になった点です。(9Vで使うことも出来ます)

基本的にエフェクターは、9Vで動くものが主流で、パワーサプライも9V対応のものが多いです。今回のブルーラベルのように18Vで動くものもあるので、電源をつなぐ際にはよく確認してつなぎましょう。

マルチコンプの9V駆動と18V駆動でどんな変化が起こるのか? これを一言でいうと、

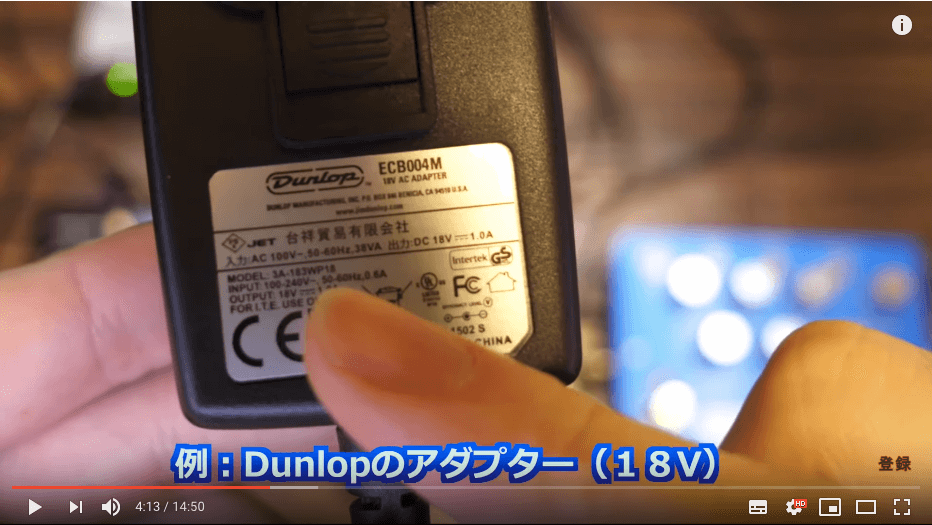

なぜ18V駆動のほうが、音がクリアになったという印象を得られるのか、というお話ですが、電圧が上がることにより「ヘッドルームが広くなる」という変化が起こります。

ヘッドルームという単語が初耳! という方も多いと思うので、説明しましょう。

ヘッドルームとは

ヘッドルームとは、簡単に言えば

- 音割れしにくい

- 音がクリアになる

という変化が起きます。

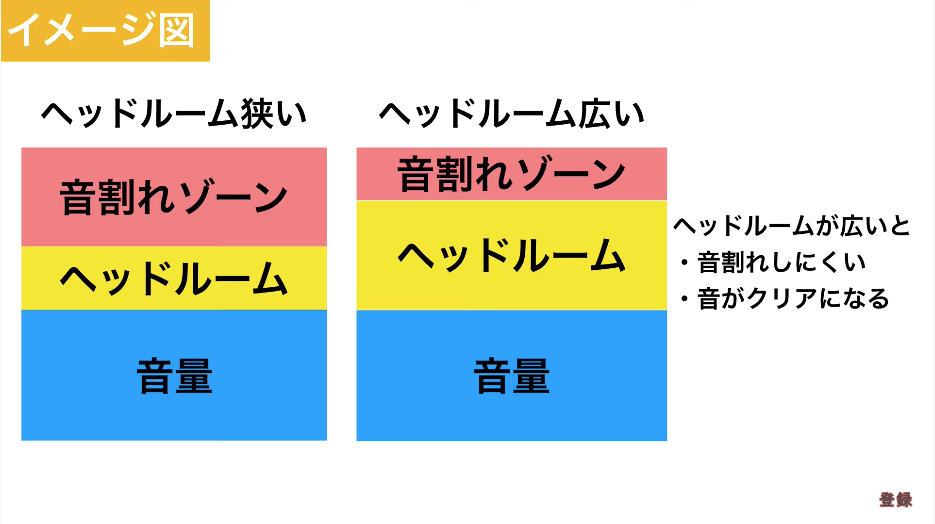

なぜこんな変化が起こるのか、ということは画像の解像度をイメージすると理解しやすいでしょう。

解像度が低い画像でも、サイズが小さい分には気になりませんが、大きく引き伸ばしたときに、画像の粗さが露呈する。というような現象が“音質”でも同じことが起こるということです。

実験1:スタジオエディション(9V)vsブルーラベル(18V)

動画5:51〜より実際の音の変化を聞いてみましょう!

スタジオ・エディション、ブルーラベルともにコンプ0、ゲイン0の状態でチューブシミュレーションモードで比較します。(ブルーラベルのSENS.は12時の方向で、スタジオ・エディションとほぼ同じ状態をつくれるので、この設定にしています)

まずマルチコンプを通さない音とスタジオ・エディションでの違いは、ハイミッドがブーストされ、音に丸みが出たような印象がありますね。

9Vにしか対応していないスタジオ・エディションと18Vにつないだブルーラベルでは、音がクリアになり、少しブライトになった感じがしますね。

動画での音声は、再生環境によっても少し感じ方が変わってしまうので、今回は、もっとわかりやすい環境で、ヘッドルームが広くなっているということを体感していただきましょう!

実験2:過大入力の音量をそれぞれに流してみる

通常使用する際は、コンプの前で音量を上げすぎるような設定はしないですが、今回はあえて実験的に、より大きな音量にブーストして入力したときの2台の音の変化を見ていきましょう。

実験3:ブルーラベルを9Vでつなぐとヘッドルームは広くならない?

「ブルーラベルを9Vで動かすとどうなるのか?」というのも気になるところですよね(^^)

わかりやすく変化を見るために、実験2同様、過大入力の条件下で、音質の変化を聞いていきましょう。

- スタジオ・エディション(9V)

- ブルーラベル(9V)

- ブルーラベル(18V)

ブルーラベルの9V駆動は、やはり18Vで動かした場合よりも、ヘッドルームが狭くなり、歪み(音割れ)がひどくなってしまいました。

スタジオ・エディションと比べると、同じくらいに歪んでしまってはいますが、音の輪郭はブルーラベルの方が少しくっきりしているような感じがありますね。

18Vで使うのがオススメ!

今回はヘッドルームが広くなっているということを確かめるために、実験的に、あえてコンプの前に音量を上げる(過大入力)という条件下で聞いてみました。

通常のセッティングでは、こんな状態にはならないので、好きな方で使うのが良いと思いますが、音がクリアになり、抜けが良くなるという印象があるので、18Vで使うのをオススメします。

つなぎ方として、ベースからまずコンプにつなぐ、という使い方が一般的ですが、歪みエフェクターなどをつないだあとの最後の方に音色の調整としてつなぐ、という場合は、入力音量は上がった状態になっているので、ヘッドルームが広い18Vの方が音質を損ねづらい印象です。

おまけ:ブルーラベルの箱が……

余談ですが、今回のブルーラベルの箱がとてもかっこいいな! と個人的に気に入っています(笑)

▼旧モデルはエフェクターと同じ柄

SENS.のツマミによる音作りの変化

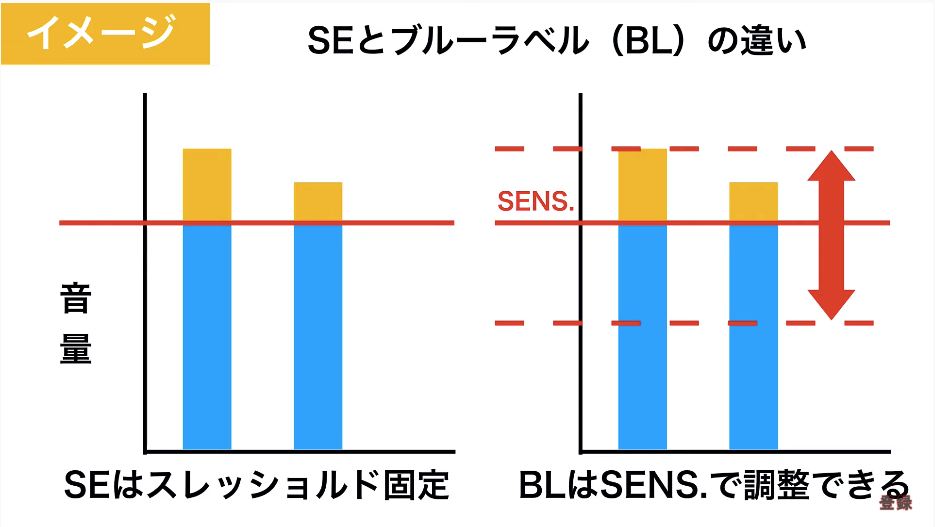

スタジオ・エディションからブルーラベルの一番の大きな変化と言えるのが、

ことです。

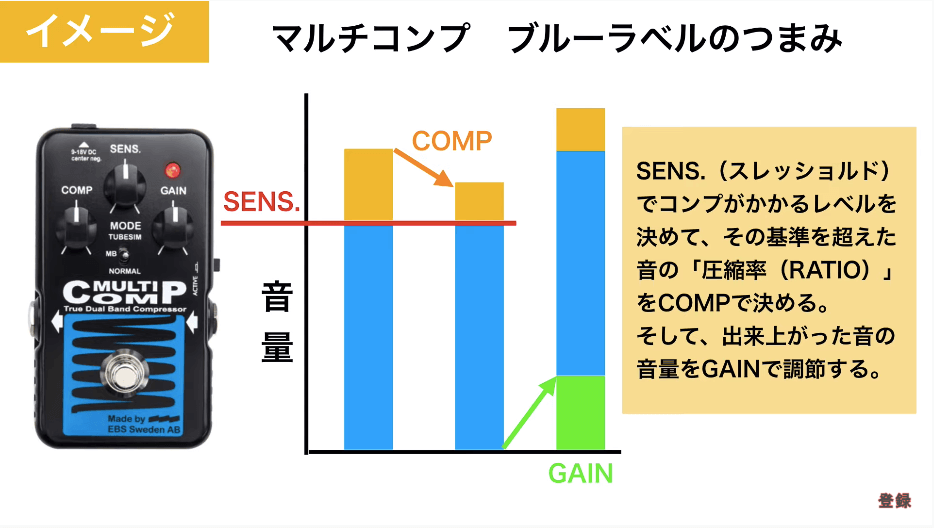

この「SENS.」で調整できるものは何か? コンプ用語でいうところの

がこのSENS.のツマミでできることです。

コンプ用語がわからない!という方は、コチラの記事も参考にしてみてくださいね!

マルチコンプ3つのツマミの役割とは

SENS.の調整によって起こる音の変化

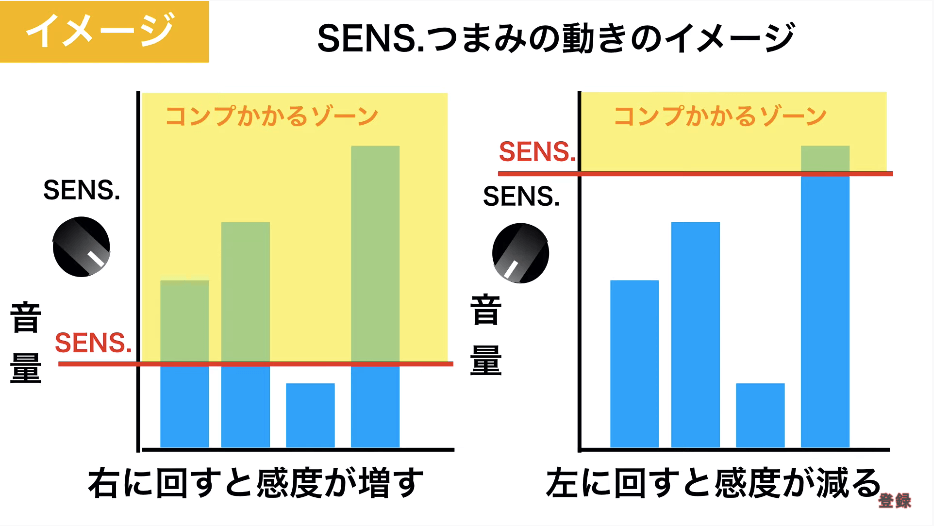

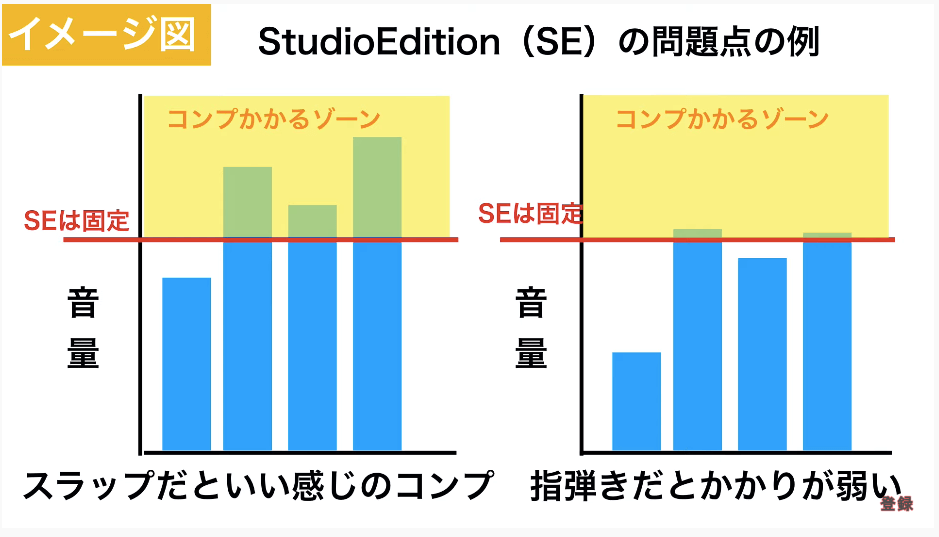

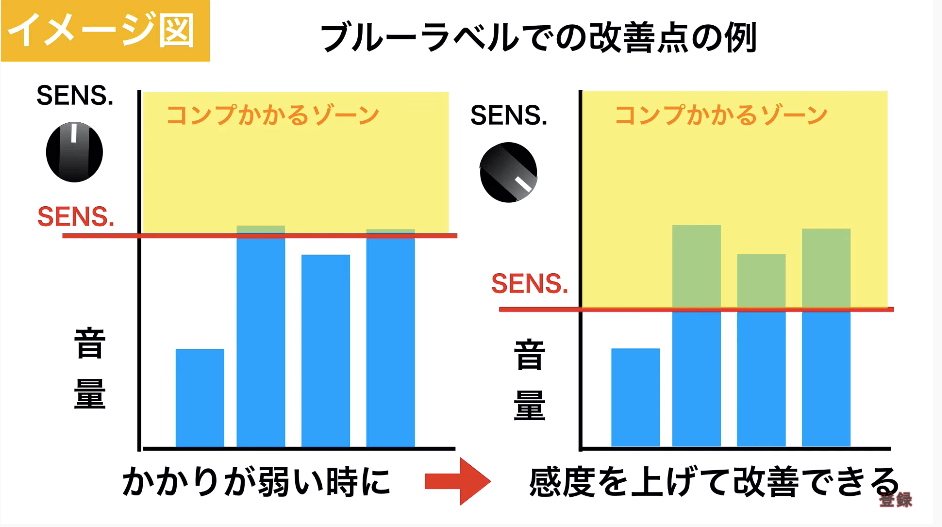

スレッショルド(SENS.)が変わると、音にはどんな変化が起こっているのか? わかりやすく図解にしました。

右に回すと、感度が増して、より小さい音にもコンプがかかるようになり、左に回せば感度が減り、より大きい音にのみかかるような設定になります。

SENS.を12時の方向に設定するとスタジオ・エディションと同じ状態になります。

動画3:46〜よりSENS.の設定による音質の変化を聞くことが出来ます。

マルチコンプは、アタック音が残るような設定のコンプです。

コンプを最大にかけると、アタック音と実音の音量に差が開き、アタック音がかなり強調されて聞こえるようになります。

SENS.を右に回していくと、コンプがかかるライン(スレッショルド)が下がり、より小さい音量レベルにコンプがかかるようになるので、全体音量も下がります。

ただしアタック音が残るような元々の個性があるので、変にパツパツとアタック音だけが残ります。下がってしまった音量を上げるためにゲインを上げると、アタック音もより目立つようなサウンドになります。

SENS.を左に回していくと、反対にコンプがかかるライン(スレッショルド)が上がるので、コンプがかからず全体の音量も上がります。(元の音量に近い音量になります)

SENS.が調整できるとどんなメリットがある?

スタジオ・エディションでは、設定できなかった「SENS.」ですが、調整できるようになったことにより、どんなメリットが生まれたのかを解説します。

ベースでは指弾き・スラップという奏法の違いにより、どうしても音量に差が生まれやすいことがあります。

すると、スラップではいい感じだったコンプが、指弾きのときはちょっと物足りない……というようなことが起こります。

そんなときに、SENS.を調整することにより、指弾きのときに使う用の音作りとして使う、ということができるようになりました。

SENS.を上げることにより、指で弾いてもタイトな音にするということが可能です。

スタジオ・エディションでは、パッシブ・アクティブの2モードだったので、全くのコンプ初心者が使うにはやさしかったかもしれませんね^^;

- パッシブ・アクティブの違い

- 個人の弾き方の違い

- 奏法の違い

などに合わせて、SENS.は調整していきます。

サスティンが欲しい場合にも

マルチコンプによって得られる効果として、アタック音が強くなる他に

という効果を得ることが出来ます。

これは、マルチコンプに限らずコンプを使うことで得られる効果の一つです。

コンプは、一定の音量を超えないようにすることと同時に、全体の音量をバランス良く底上げします。

大きな音だけを潰し、小さい音は音量を上げるという調整ができるようになっています。

ベースの音は、弦の揺れの減衰とともに小さくなっていきますが、その小さい音がコンプによって底上げされることによって、音量が増し、音が伸びるように聞こえるようになる、という仕組みです。

SENS.を上げることで、より小さな音に反応するようになり、サスティンが伸びるような設定にも出来ますが、ソフトに演奏しないとアタック音が目立ちすぎてしまうという側面もあるので、演奏しながらちょうどよいところを探していきましょう。

ブルーラベルになって、音作りの可能性が広がった!

スタジオ・エディションでは、ベースから最初につなぐエフェクターとしての使い方が主流でしたが、今回スレッショルドを設定できるようになったことで、それだけではない使い方ができるようになりました。

エフェクターをつなぐ順番に正解はないので、使い方を研究して深めていきたいですね!

マイナーチェンジしたMB

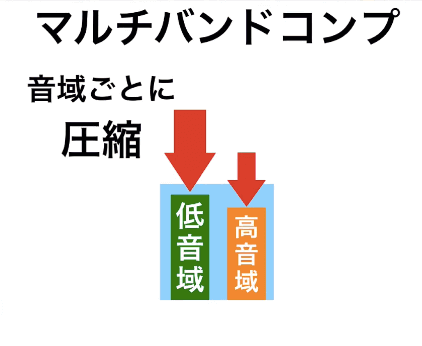

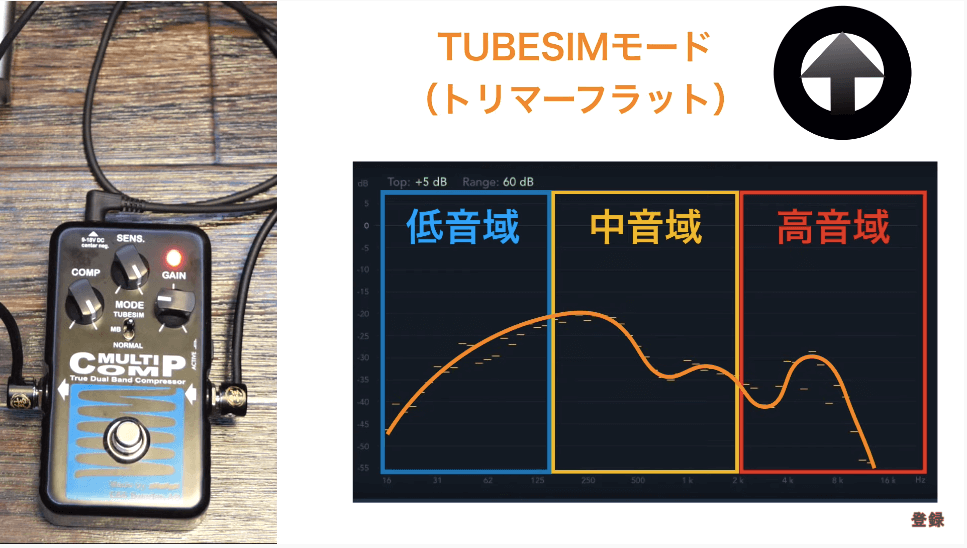

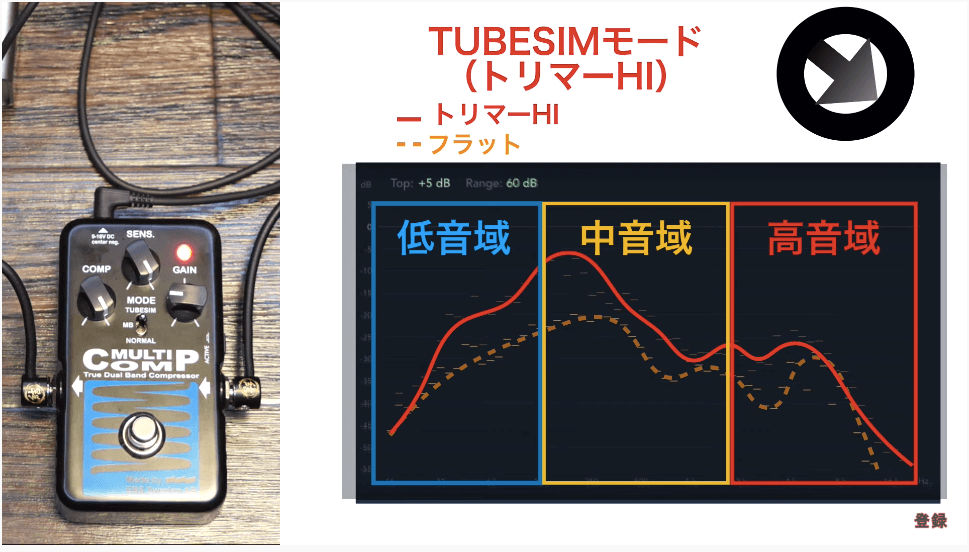

いよいよ3つ目のMB(マルチバンド)モードについて解説していきます。

マルチバンドモードは旧シリーズ:スタジオ・エディションにも存在しましたが、少し仕様が変わったので、その点をお話しましょう。

まず、マルチバンドモードとは、どんなモードなのかというと、

1つの音の中に低音域から高音域までの音が出ているので、単純に音量にコンプをかけることを考えるよりも立体的になるイメージです。

音作りがより詳細になっていくので、今までの内容よりかは、少しレベルアップしますので、頑張ってついてきてくださいね!

自分の機材や好みに合わせて、微調整ができることは、音にこだわりが出てくると楽しみの一つになります。

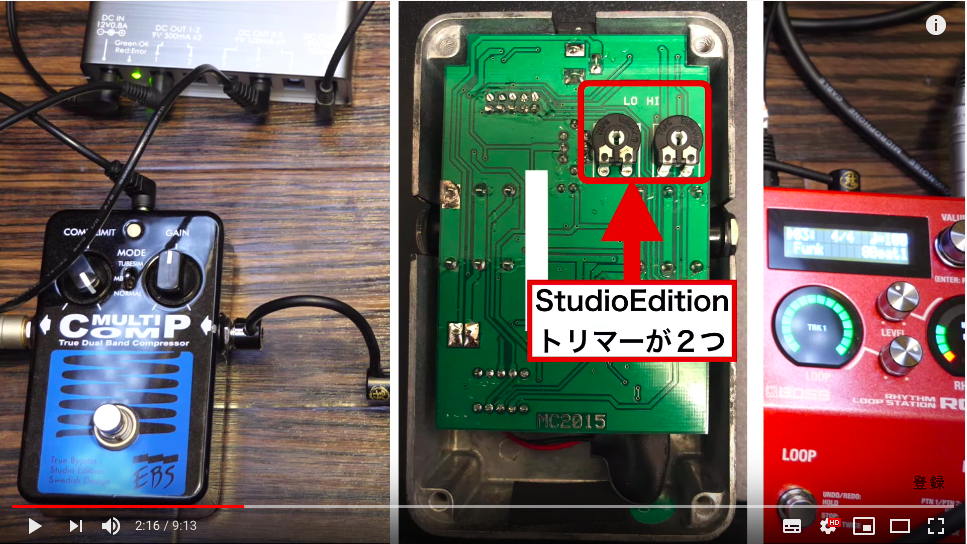

スタジオ・エディションからブルーラベルへ。何が変わった?

さて、では旧シリーズから何が変わったのかというと

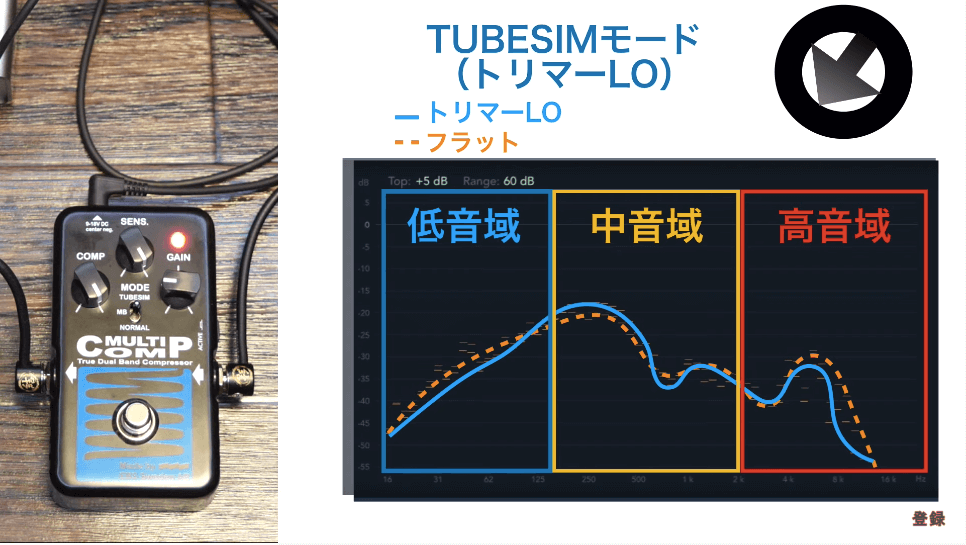

トリマーというのは、裏ぶたを開けたところにある隠れツマミのようなものです。(実際いじるには、プラスチック製のドライバーが必要です)

▼旧モデル:スタジオエディションのトリマー

裏側の隠れ機能だから、ちょっとした色つけ程度に変わるのかな? と思いきや、結構わかりやすいほどに変化します(デモ演奏は、2:42〜)

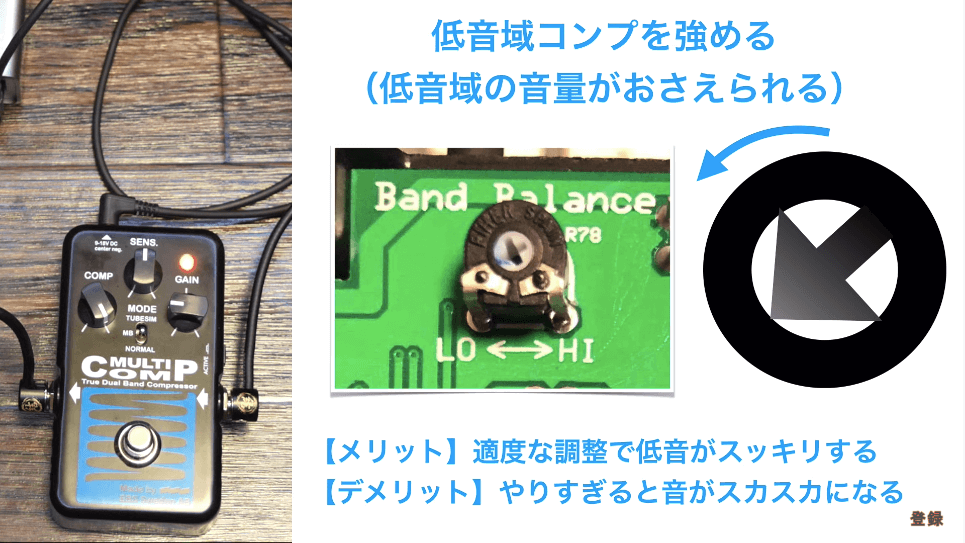

左に回す(低音域コンプを強める)と

デメリット:やりすぎると音がスカスカになる

動画では、トリマーを左に回し、低音域のコンプを強め、なおかつSENS.を最大にしてみましたが、ぱりぱりとした薄い感じの音になりました。

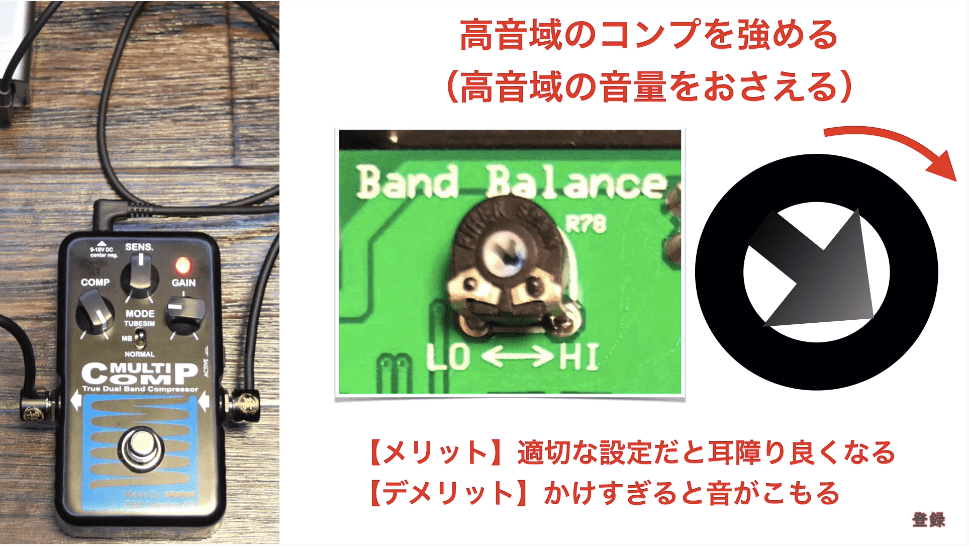

右に回す(高音域コンプを強める)と

デメリット:かけすぎると音がこもる

同じようにSENS.を最大にして聞いてみると、スピーカーにふとんをかぶせたようなモワモワっとした音になりました。高音域が圧縮される(足りない)とモコモコとした音になりやすいですね。

どんなときに使うモードなの?

例えば、5弦ベースを使うときに、ローが抑え込まれすぎてしまい音が薄っぺらくなってしまうことや、反対にローが出すぎてボワボワと抜けが悪い状態になってしまうことがあります。

そんなときにこのマルチバンド機能での音域コンプの微調整がとても役に立ちます。

「えー、でもマルチバンドモードじゃないと微調整できないって、使い勝手悪いなー」

と思ったあなた、ご安心ください。

実は、この設定は、チューブ・シミュレーター・モードでも、ノーマル・モードでも影響するようになっています。

マルチコンプの魅力は、チューブサウンドにあると思うので、個人的なオススメは

というような使い方です。

マルチコンプ・ブルーラベルで起こった進化まとめ

では最後に、今回の内容をより深く理解するためにまとめていきましょう!

EBSのマルチコンプが新シリーズ:ブルーラベルになって変化した大きな3つのポイントは以下の通り。

- 18V対応になったことによる音質の変化

- SENS.のツマミによる音作りの変化

- マイナーチェンジしたMB

これらをまとめて、一言で言うならば

おまけ:裏側開けてみた

エフェクターを開けるのは、ちょっとドキドキだなぁ……という方もいらっしゃるでしょう。ということで、マルチコンプを開けて、裏側のトリマー(マルチバンド)をいじるだけの動画も撮影しましたので、よかったら参考にしてください!

旧モデルSEは、マイナスドライバーで、新モデルのブルーラベルはプラスドライバーで調整します。

ベース界の定番エフェクター、EBS マルチコンプが正統進化し新登場。

ブルーラベルとなり先代機種Studio Editionで好評だった基本性能は準拠しながらも各部をアップグレード。

Sens.(Threshold)コントロールが追加され、コンプレッションの効き具合により細やかなセッティングが可能になっています。

またヘッドルームにさらなる余裕を生む電源電圧の18V対応(製品自体は9V以上で使用可能)など、クォリティーがより高めてられています。

| メーカー | EBS |

|---|---|

| 種類 | コンプレッサー |