音の変化を耳で聴くだけでなく、スペクトラムアナライザーを使って、出ている音の周波数成分を目で見ながら、レビューしていくシリーズ。

機材のつまみをコントロールすることでどのように音が変化していくのかを視覚で補完しながら、耳で聞く練習をしていきましょう!

今回の「目で見る音作りシリーズ」は、ブロ御用達機材として、最近注目を集めている「Darkglass」シリーズで「Vintage ULTRA」について解説していきます。

今、素晴らしいクリーンサウンドから味わい深い飽和感に溢れたトーンまで、全て小さなポータブルプリアンプで作ることができます。

それがDarkglass Electronics Vintage Ultra。ベーシストが望むトーンを作り出す、“Tone Elixir”。ローエンドを愛するプレイヤーのための、まさに万能薬です。

歴史的な数々のベースサウンドを作る、Darkglass Vintage Deluxeと、よりモダンなトーンを作る多機能プリアンプ、b7k Ultraの機能性を融合。よりクラシカルなベーストーンを求めるプレイヤーのためのベースプリアンプペダル、その最高峰

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

「Darkglass」の人気機種といえば、別記事でも解説している「B7K ULTRA」ですが、今回の「Vintage ULTRA」は兄弟機ともいえるほどそっくり!

見た目で言えば、「色違いかな?」とも思えてきますが、大きな違いは

今回の実験環境

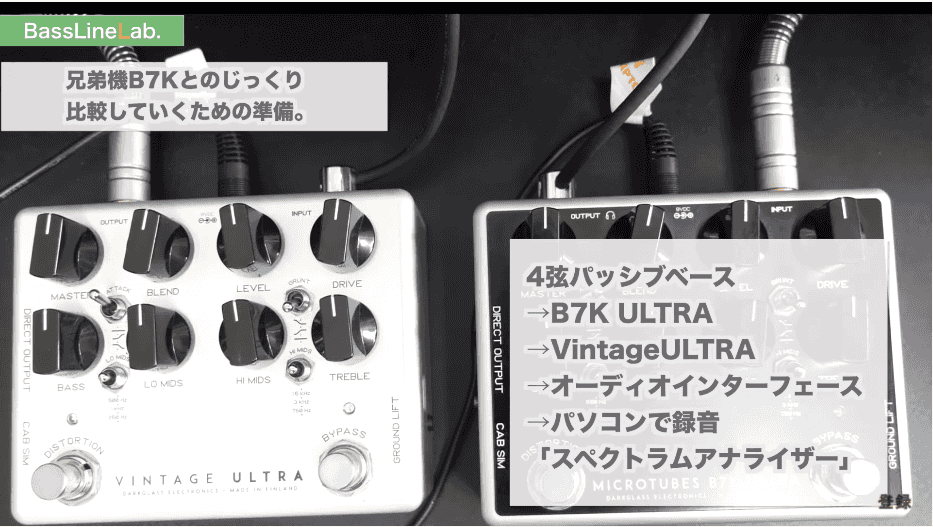

私が使用しているDAWソフト(Logic Pro X)のスペクトラムアナライザーを今回も使っていきます。

スペクトラムアナライザーは、出した音の周波数成分を目で見ることのできるツール。

左から右に低音域から高音域が表示されます。

同じフレーズを弾いても周波数の成分が変わることで音色は変わります。

イコライザー(ベース、ミッド、トレブルなど)を変えると、このアナライザーで変化が現れるのです。

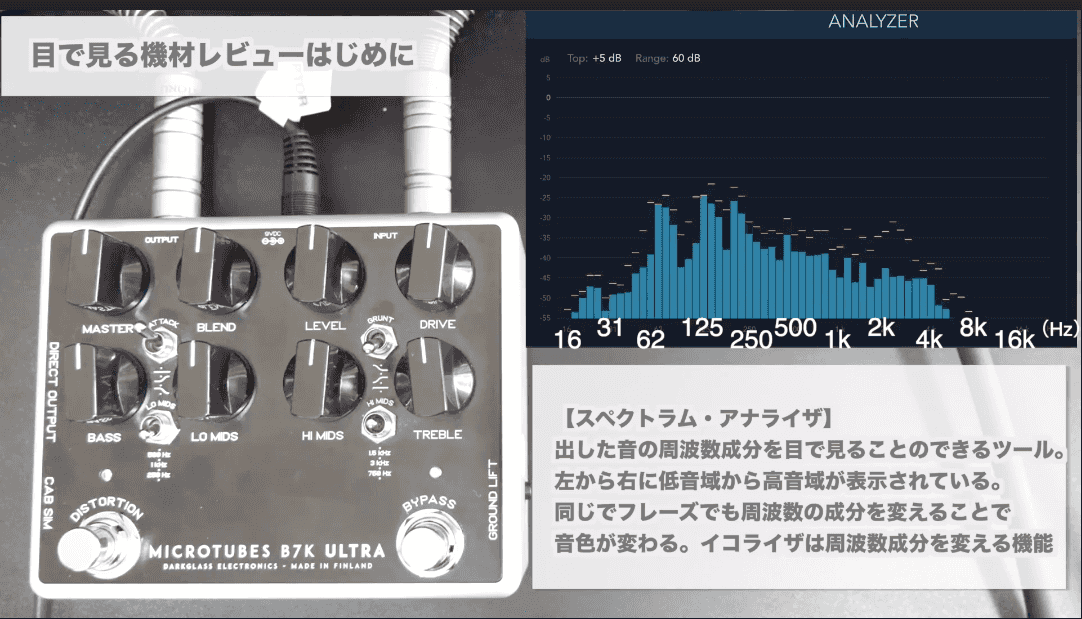

一通りフレーズを弾くと、黄色いバーで最大値が記録されるようになっています。

前提として、覚えておきたいことは、1つの音でも色んな音の成分が入っているということです。(音程として取れる周波数以外の音を“倍音”といいます。)

音の高低はもちろん、フレーズや弾き方、異弦同音でも音の成分(倍音)は変わります。

目で見るシリーズでは、機材の設定を変えながら同じフレーズを弾いて音の変化(黄色いバーの変化)を比較していきます!

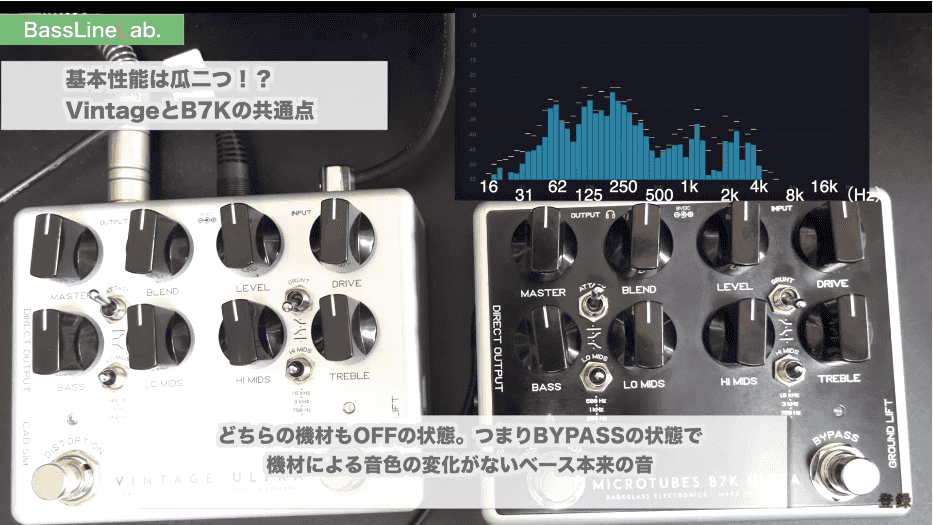

VintageとB7Kの共通点

見た目が似ているVintageとB7Kでは、基本性能(バイパス音やツマミの数)の部分は同じようなキャラクターを持っています。

バイパス音は、どちらも原音重視タイプ

まずは、各ツマミをフラットの状態にして、音の変化、性能について見ていきましょう。

フラットの状態(標準設定)にすることで、機材の特徴がわかりやすくなります。

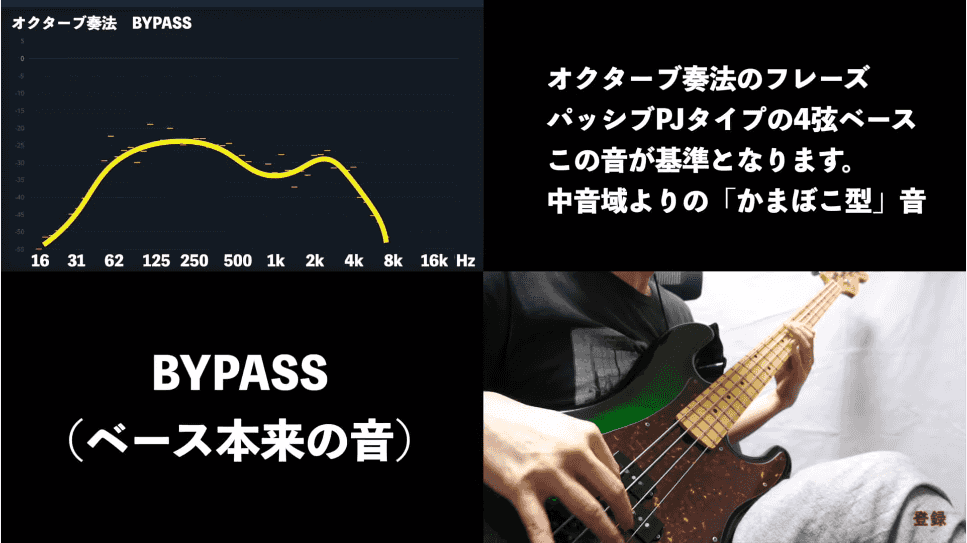

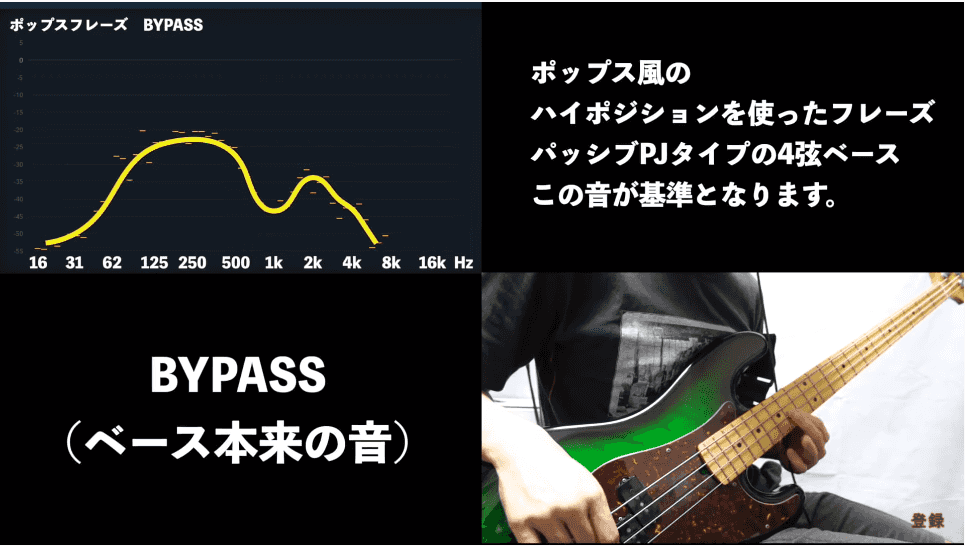

まずは、エフェクターをOFFの状態から。機材による音色の変化がないベース本来の音がコチラ!

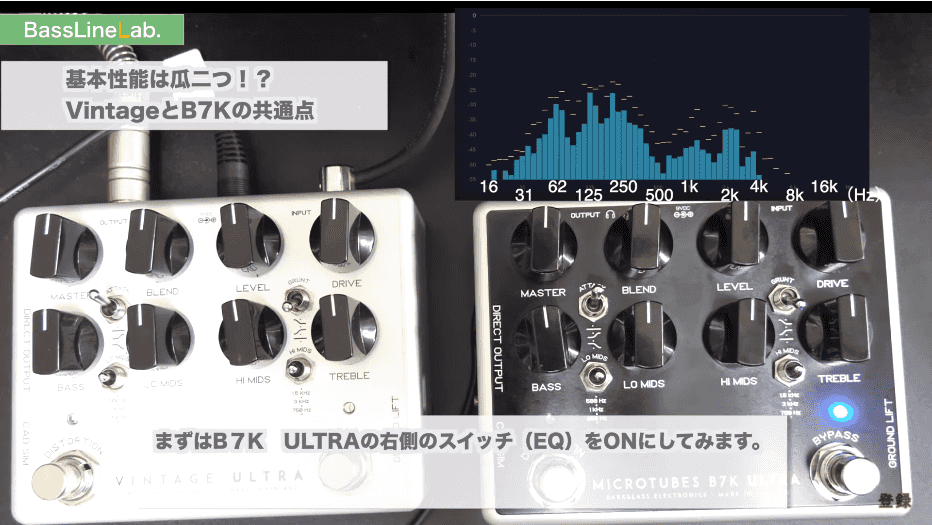

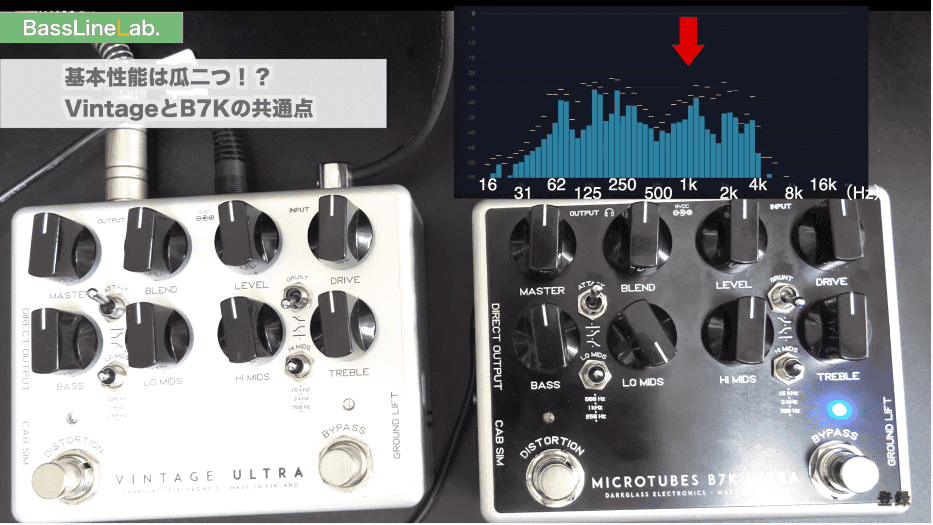

フラットの状態で、B7KをON!

B7K

右側のバイパススイッチをONにした状態では、音色の変化もあまりなく、波形の変化も少ないですね。

原音重視のプリアンプと言えます。

Vintage ULTRAも、同じくフラットの状態でバイパススイッチをONにしてみましょう。

Vintage

Vintage ULTRAも原音重視タイプのプリアンプなので、音色・波形に大きな変化は見られませんね!

右側のバイパススイッチをONにした状態だけでは、B7KとVintageでほとんど違いはありません。

EQセクションのつまみの効き

下段のツマミでベースのトーン(音色)を調整していきますが、このEQ(イコライザー)セクションはツマミの種類も性能も全く同じです。

試しにローミッドの1KHzをブースト・カットしてみて、両機材での変化を見てみましょう。

まずは、B7Kで1KHzはフラットの状態。

B7K

では、B7Kの1KHzを最大にブースト。

B7K

1KHzを上げることで、音が硬質な感じになり、ちょっと金属っぽい音になりますね。

続いて、「Vintage ULTRA」でも、同じく1KHzをブーストします。

Vintage

多少、低音がVintageの方が出ている感じもありますが、1KHzをブーストした変化は同じく、音が硬くなり主張が増した感じがありますね。

ローミッド・ハイミッドに関しては、同じように周波数がスイッチで選択できる仕様です。

ベース・トレブルのツマミによって、変化する周波数帯も同じように設定されているので、音色の変化は似たような感じでした。

B7K

Vintage

どのあたりの周波数をブースト・カットしているのかについては、以下の通り。

ベース(BASS):100Hz

ローミッド(LOW MIDS):

250、500、1KHzが選択できる

ハイミッド(HIGH MIDS):

750、1.5K、3KHzが選択できる

トレブル(TREBLE):5KHz

EQのセッティングについて詳しく知りたい方は、B7K ULTRAの機材レビューをご覧くださいね!

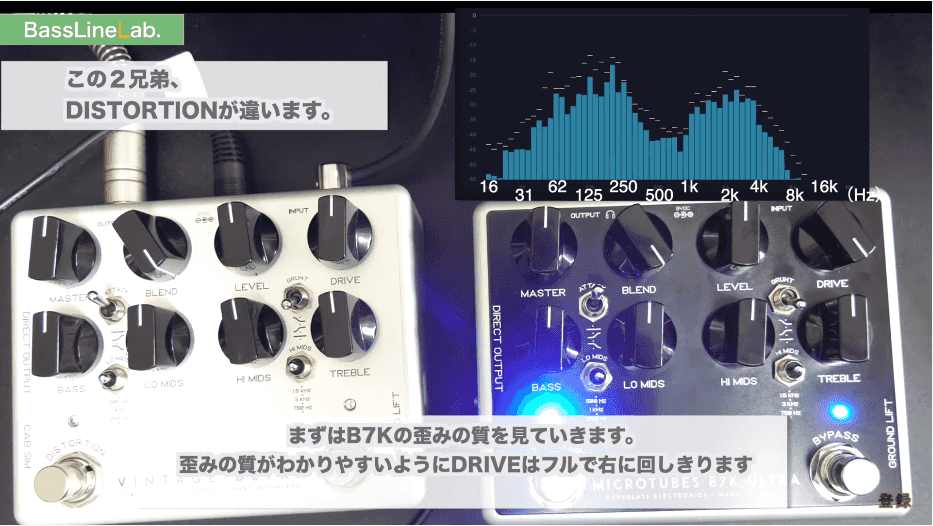

VintageとB7Kの“歪み”の違いとは

両機材とも、「ブレンド(BLEND)」というつまみがありますね。

歪み(ドライブ)の調整に加えて、歪ませた音とクリーン音をどのくらいの比率で混ぜるかを「ブレンド」で調整します。

今回は、サウンドの変化をわかりやすくするために、ブレンドを右に振り切った状態=歪み音100%の状態で見ていきます。

ブレンドは、12時の方向でクリーン音:歪み音=1:1になります。

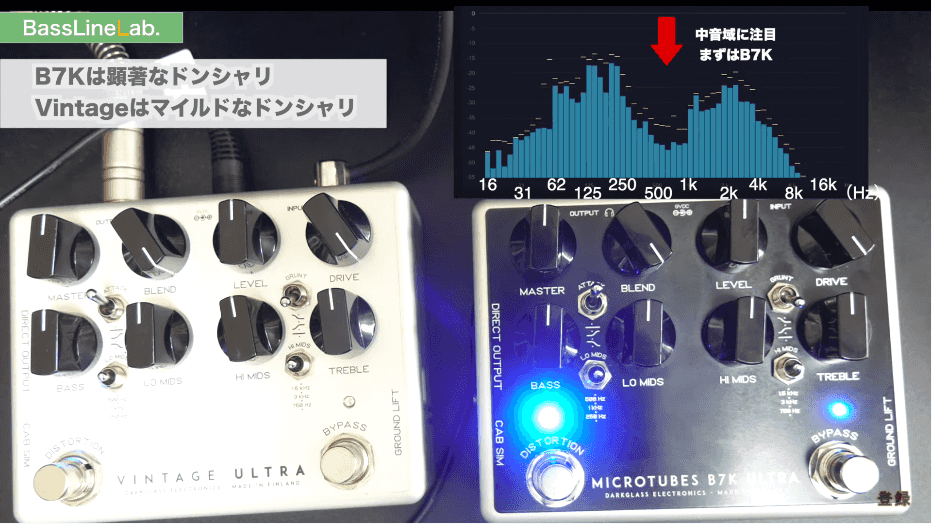

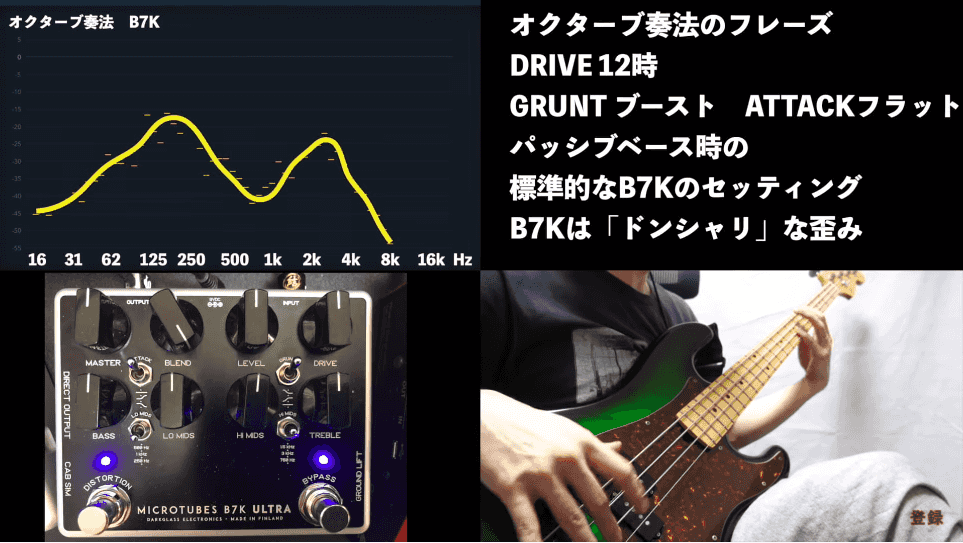

B7Kの歪みの特徴

ではまずB7K ULTRAの歪みの質を見てみましょう!

(歪みの質がわかりやすいように、ドライブもMAXにしています)

B7K

B7Kの歪みの質は、一言で言えば、

アナライザーの波形がキレイに2つの山を描いていますよね。

Vintageの歪みの特徴

セッティングは、B7Kのときと同じく、ドライブ・ブレンドをMAXの状態で弾いていきます。

Vintage

「あれ? 2つの山を描いているから、Vintageもドンシャリ……?」

Vintageもドンシャリサウンドにくくられる音をしていますが、B7Kと比べると、中域がしっかりと出ているので、主張が強く、厚みや重みを感じるようなサウンドです。

アナライザーの2つの山の谷間に注目してみましょう。

B7K

Vintage

Vintageの方が、比較的なだらかな谷間を描いて、2つの山ができていますね。

全く同じ設定で弾いていますが、Vintageの方が体感的に音量が大きく感じます。

中音域は、人間の耳で聞き取りやすい音域です。

なので、中音域がしっかり出ている=聞き取りやすい(主張が強い)サウンドになるのです。

VintageとB7Kの歪みの個性

VintageとB7Kの歪みの違いを簡潔に言えば、

Vintageはマイルドなドンシャリ

Vintageの歪みは「中音域が出る=ドンシャリ感が薄い」ので、音量・歪み量を調節していくことで、マイルドな印象(ボワッとした暖かい音)を作ることができます。

「中音域が出ている=良い」という訳ではなく、単純に音の「個性の違い」を生み出します。

B7Kは顕著なドンシャリなので、「鋭さ」や「激しさ」を持ったパンチのあるサウンドです。

歪んだ感じが派手な印象はありますが、他楽器との棲み分けが良いという特徴があります。

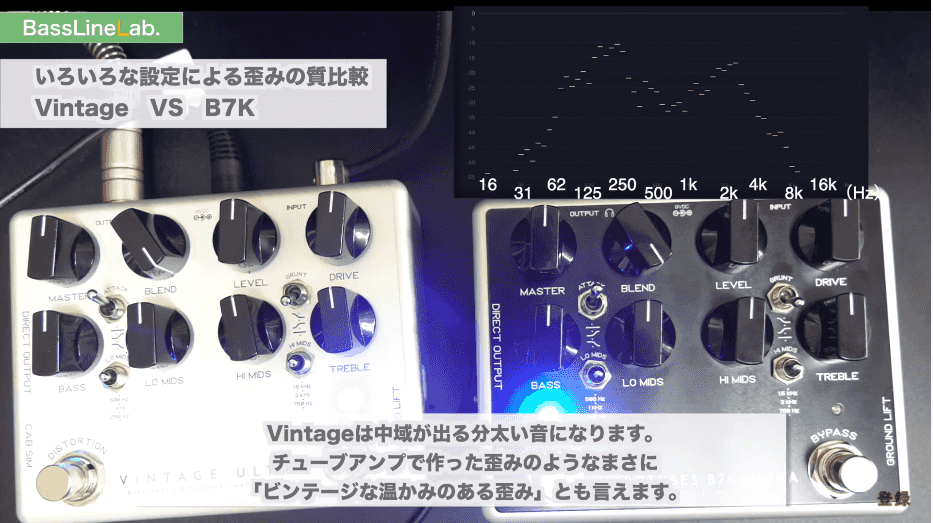

次にドライブを12時(フラットな状態)にして比べてみます。

B7K

Vintage

今回は弾き比べということで両機材を同じ設定で比べていますが、Vintageの方が中域が出やすい特徴から、音量が大きく聞こえてしまいますね^^;

「マイルドな歪みサウンド」を作れる、と先ほど解説したのですが、中域の出た存在感を生かして「暴れん坊な感じ」のサウンドも作れそうです。

チューブアンプ的な「ビンテージな温かみのある歪み」が、Vintage ULTRAの持ち味ですね。

例えるなら、B7Kは路地裏でツッパってる兄ちゃん系、Vintageは007的なヤバい系ダンディ……って感じでしょうか。

いろいろな設定による歪みの変化

「試奏するにも、どんなポイントを試したらいいんだろう?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

ここからは、いろいろと設定を変えて、キャラクターの変化を見てみましょう。

ぜひ試奏するときのポイントとして、参考にもしてくださいね♪

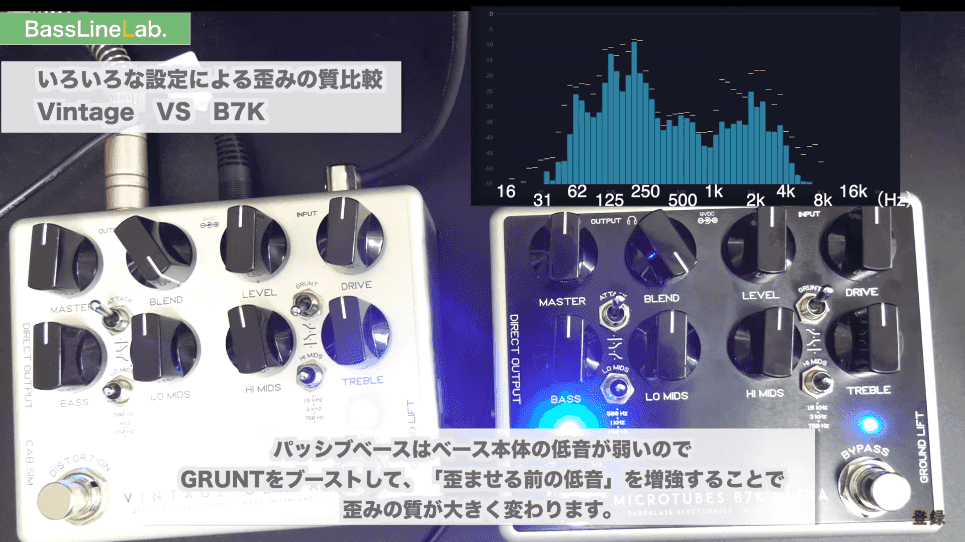

グラントをブーストする

今回実験に使っているのは、パッシブベースで「低音が弱い」という特徴があります。

そこで、「グラント」をブーストしてみましょう。

この「グラント」をブーストすることでも、歪みの質が大きく変化します。(その理由については後ほど)

B7K

グラントをブーストすることで、弱かった低音が増して、音の土台がしっかりしたような印象になりました。

同じく、Vintageでもグラントブーストに設定してみます。

Vintage

B7Kとかなり似たような音になりましたが、少し中域が強い分、B7Kと比べて丸っこいサウンドに聞こえます。(抜けの悪い部分は、EQで調節します)

グラントブーストをする前と比べると、中音域・高音域が暴れていた印象が落ち着き、全体のバランスが取れて「マイルド」という印象になりましたね。

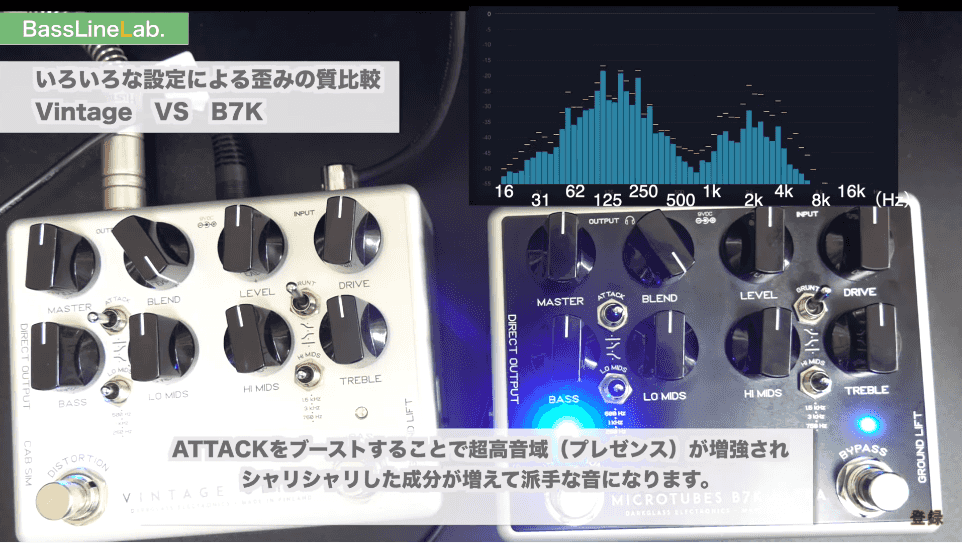

アタックをブーストする

次にアタックをブーストしてみます。

アタックをブーストすることで、超高音域(プレゼンス)が増強されると、ガリガリっとした音が増え、派手な印象を持ちます。

B7K

Vintageでも、同じくアタックをブーストしてみます。

Vintage

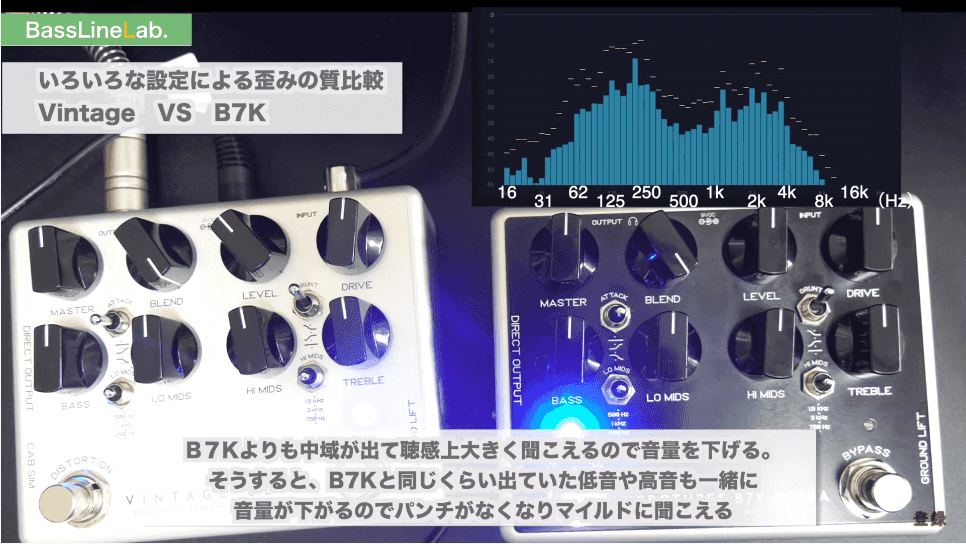

アタックをブーストしたところ、もともと強い中域から高音域が上がり、音量が大きすぎてしまったので、ボリュームを下げます。

Vintage

音量を下げることで、出すぎていた低音・高音も一緒に下がるので、まとまりよくマイルドな印象になりました。

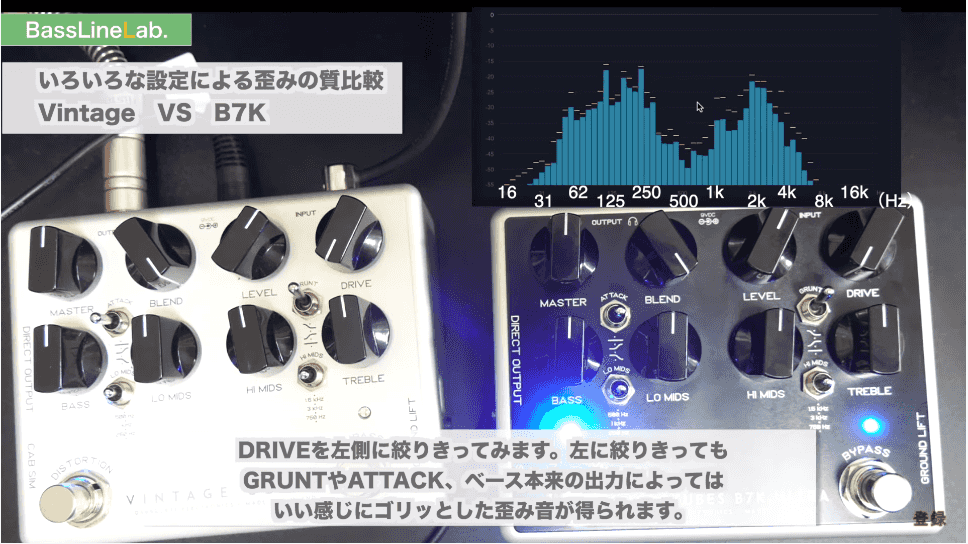

ドライブを0に

「せっかくつまみがあるのに“0”の状態なんて使わないんじゃ……」と数字の“先入観”に囚われ、試さないのはもったいない!

ベースの出力次第では、グラントとアタックの設定だけでも、強く弾いたときにゴリッと歪むような程よい歪みが得られます。

まずはB7Kで、ドライブをゼロに。

B7K

和音を弾いてもにごらないくらいの軽い歪み感があります。

もともとの性質であるドンシャリ感を持ったまま、ベースらしいサウンドをしている印象です。

次に、同じ設定でVintageを弾きます。

Vintage

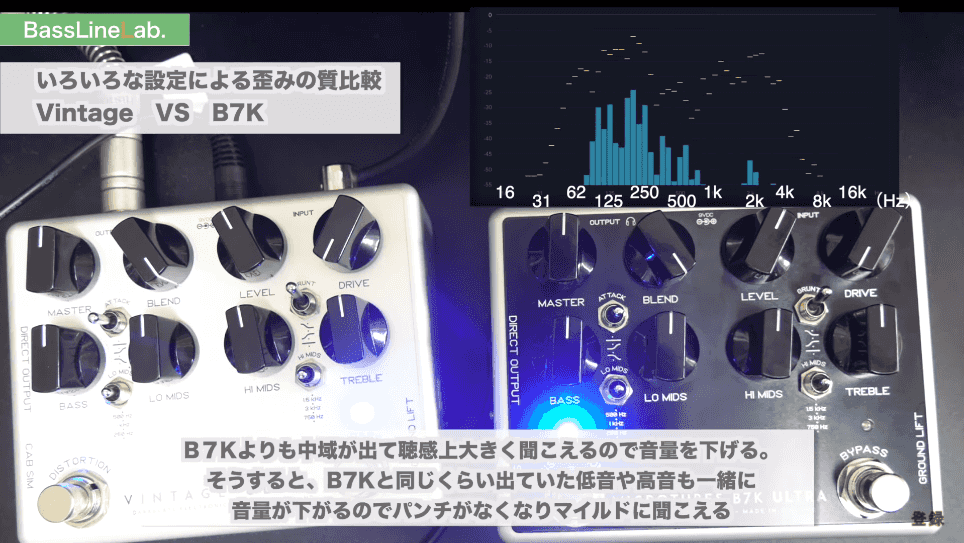

ここでも、B7Kと同様の設定では、Vintageの方が音量が大きく感じたので、少し下げて比較してみます。

Vintage

B7Kに比べてドンシャリ感が弱いので、音がギュッと詰まっている感じで、厚みのあるサウンドに聞こえますね。

ベースの種類の違いによる歪みの違い

今まで、4弦・パッシブタイプのベースで見てきましたが、つなぐベースの種類によっても、歪み方は変わってきます。

ここでは私が持っているもう1つのベース、5弦・アクティブタイプで試していきましょう。

アクティブタイプは、ざっくりといえば電池を入れる式のベースで、電池を入れないパッシブタイプよりも出力が高くなるという特徴があります。

また5弦(B弦)まであるので、4弦よりもさらに低音域の音が出ることになります。

アクティブタイプは必ずこう! というわけではありませんが、私が持っているアクティブベースは、特に低音がしっかり出る特性を持っています。

自分は、アクティブタイプを持っている! という方は、ぜひココからもしっかりチェックしてくださいね☆

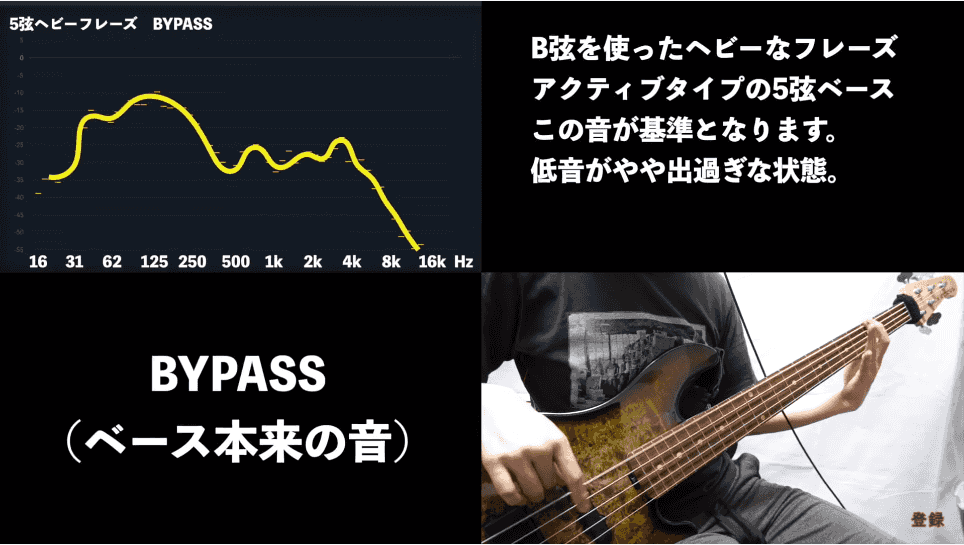

エフェクトOFF時

5弦・アクティブタイプで、エフェクトなしの状態のアナライザーです。

どちらも切った状態でも、かなり低音域が強く出ていることが見えますね。

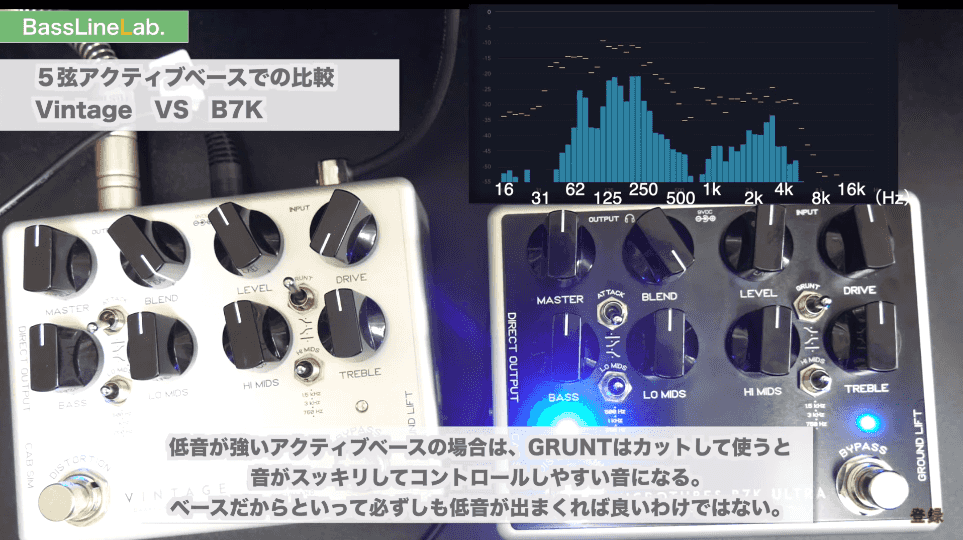

アクティブタイプでのグラントの設定

ではB7Kで、グラントをブーストしてみます。

B7K

原音でも強かった低音がさらにブーストされるため、全体に音がゴワゴワとつぶれてしまいます。

先ほどの4弦・パッシブタイプはグラントをブーストすることで、全体まとまりがよいサウンドになったので、変化が全く異なりますね!

では、グラントをカットしてみましょう。

B7K

グラントをカットすると、音がスッキリしてコントロールしやすい音になりました。

低音が強いアクティブタイプをお持ちの場合は、このグラントの設定に気をつけましょう。

ベースだからといって、必ずしも低音が出まくれば良いというわけではないので注意です!

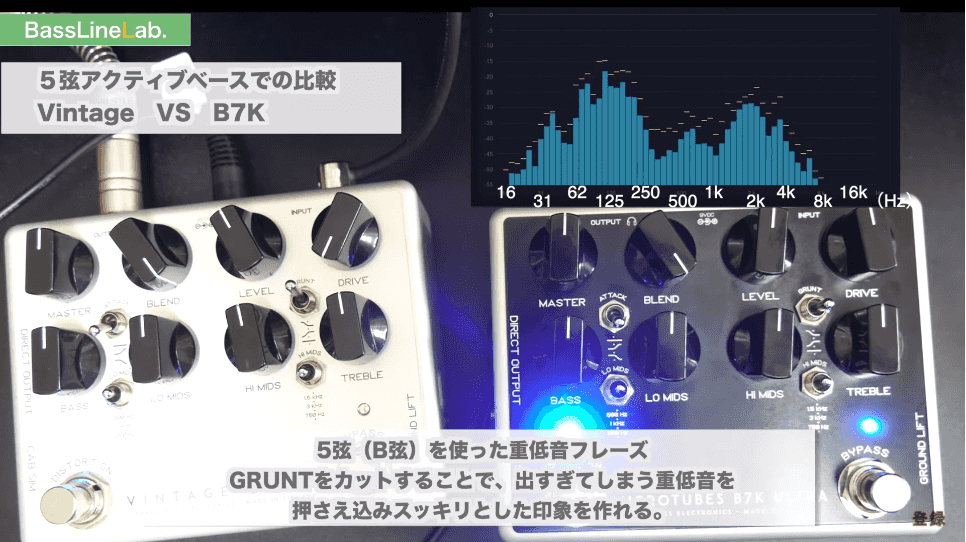

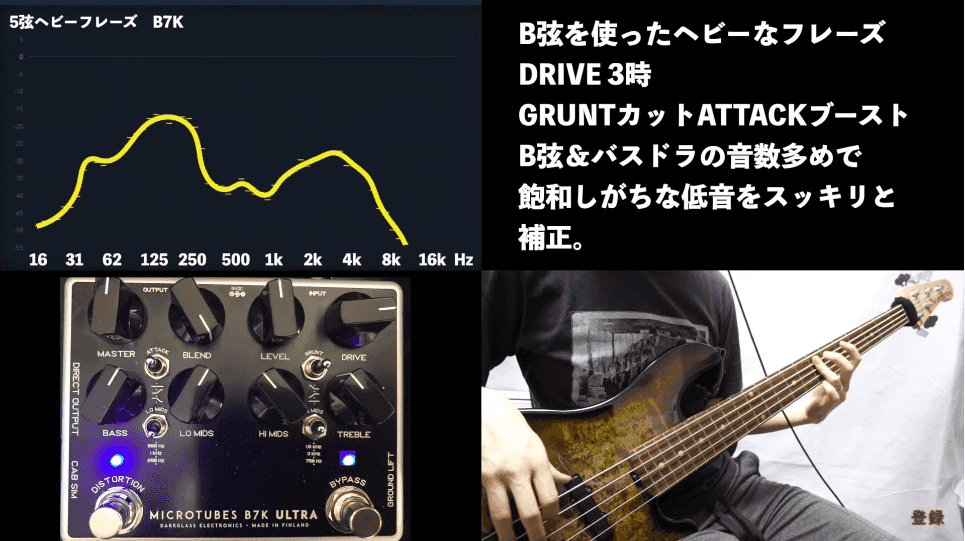

B7K

5弦の音を使った重低音フレーズでは、グラントをカットすることで、出すぎて潰れがちな低音を押さえ込み、音の輪郭を保つことができます。

低音が出すぎるな〜と感じる場合は、グラントをカット、あるいはフラットの状態で使うのが良いでしょう。

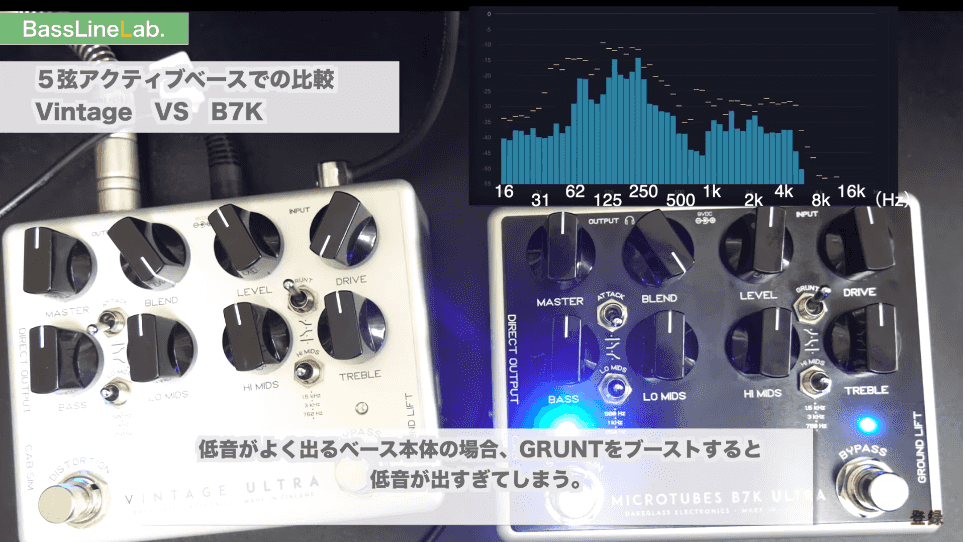

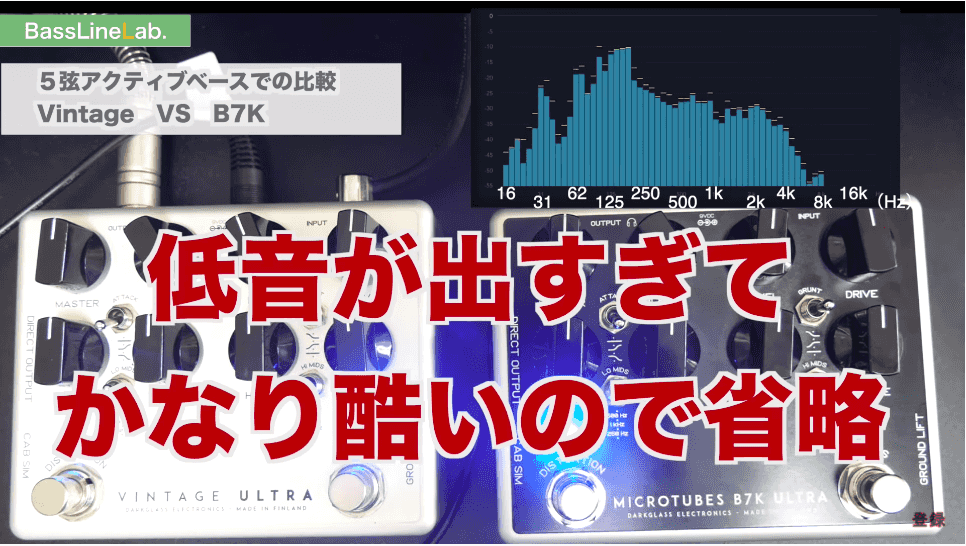

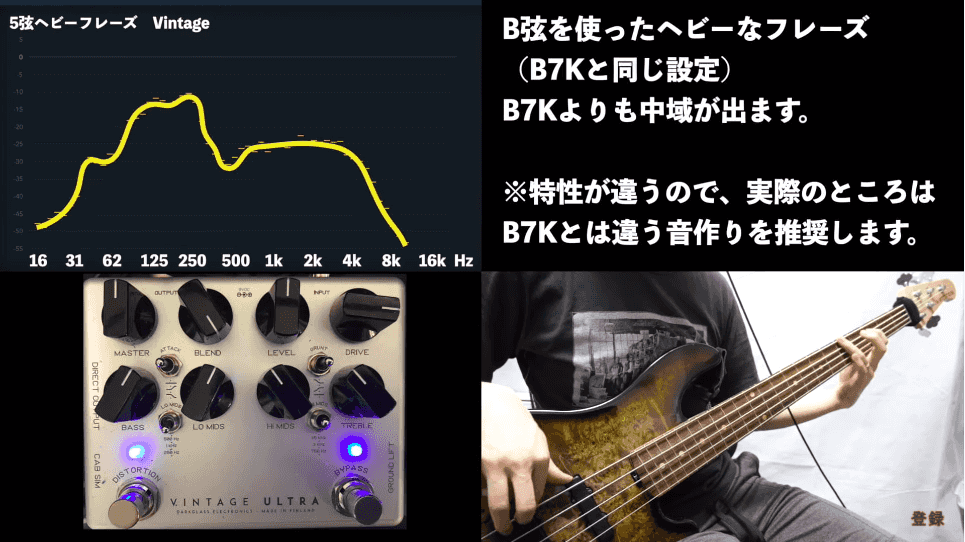

では、Vintageでも同じように5弦アクティブタイプで試してみましょう。

Vintage

Vintageでも同様に、グラントをブーストして試したところ、低音が出すぎて聞いていられないような状態に^^;

4弦パッシブタイプでもかなり音圧が上がり気味だったので、より出力の高いアクティブタイプにグラントのブーストは相性が悪かったですね。

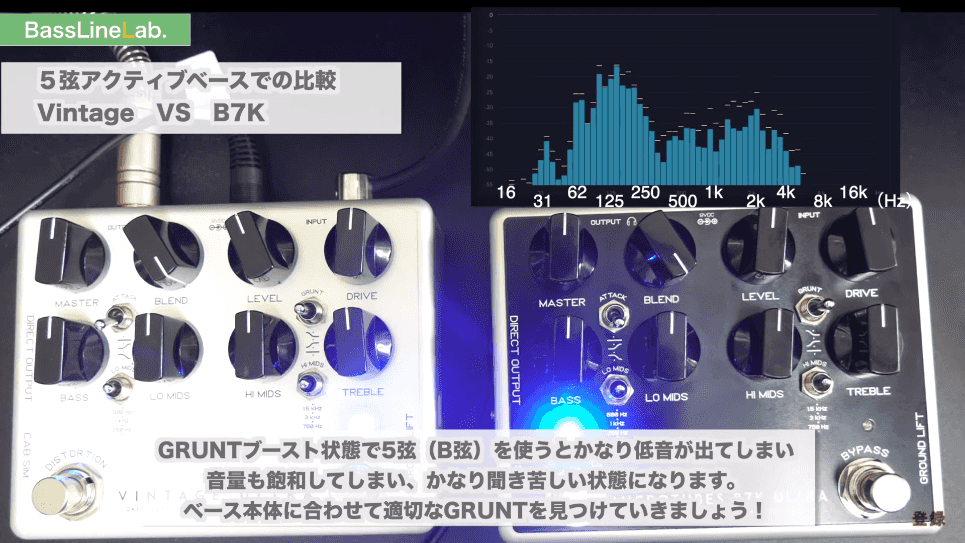

私の5弦アクティブベースでは、グラントをカットするくらいがちょうど良いようです。

Vintage

ベースの個性に合わせて、適切なグラントの設定を見つけていきましょう。

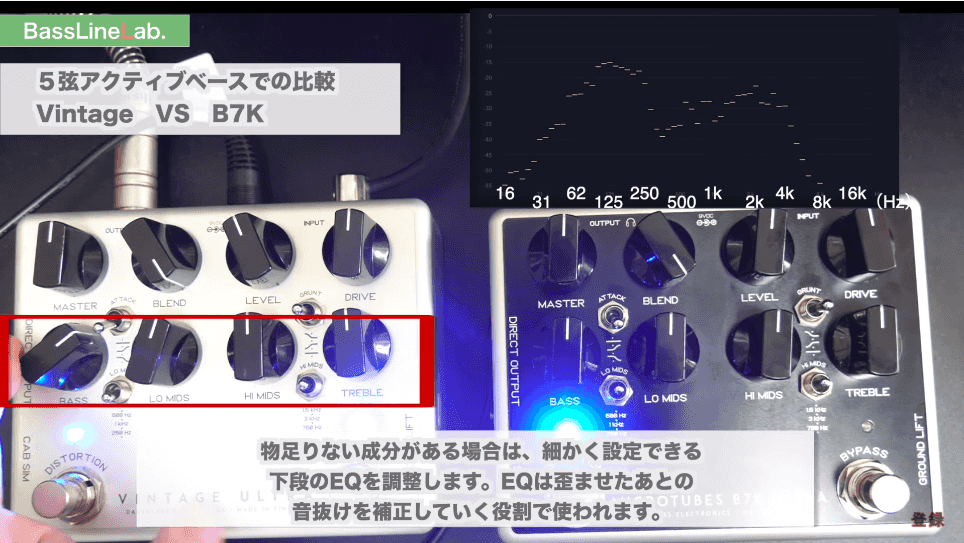

アタックやグラントの設定で大枠を決めたら、あとの物足りない部分は、下段のEQで調整していきます。

アタックとグラントは、「歪みの質」に関わってくる設定ですが、EQは歪みの音抜けを補正する役割として使います。

アタック/グラントの注意点

「特定の周波数帯の音量を調整する」という意味では、アタック/グラントとベース・ミッド・トレブルの役割は同じですが、音に与える変化が違うということを知っておきましょう。

なぜアタック/グラントが特異的かというと、これらは

EQと歪みの順番について

・歪みの前のEQ(アタック/グラント)

=歪みの音色が大きく変わる

・歪の後のEQ(下段のEQ)

=音抜けを調節

どちらを選ぶ?

今回のVintageとB7K、どちらも質が高く、どっちが劣っている、勝っているということはありません。

大事なことは、

音作り例・フレーズ別デモ演奏

デモ演奏(14:48〜)

オクターブ奏法フレーズ

基準

B7K 4弦

Vintage 4弦

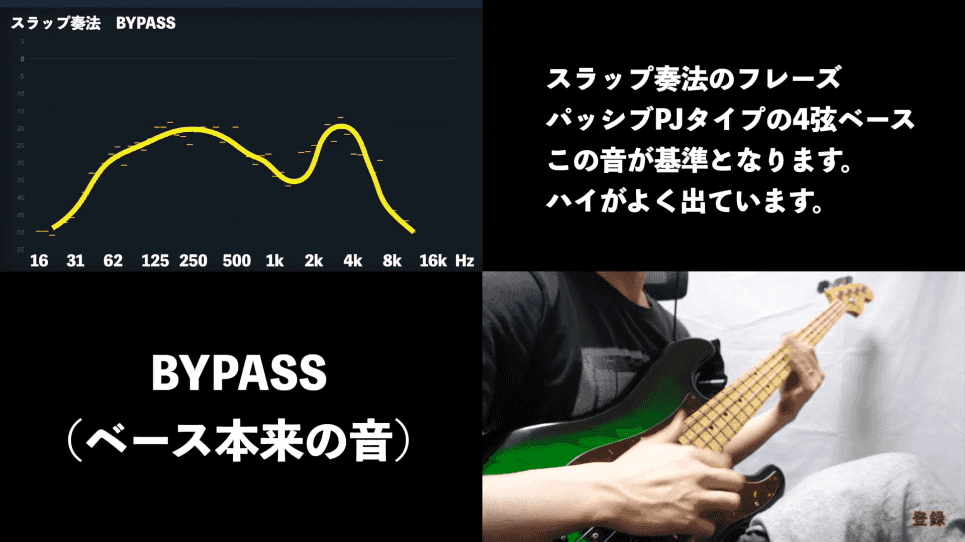

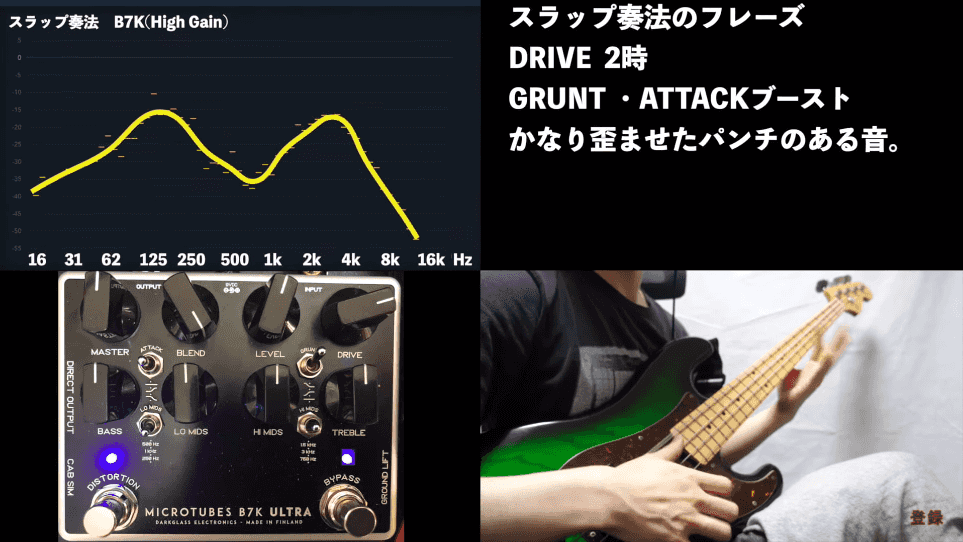

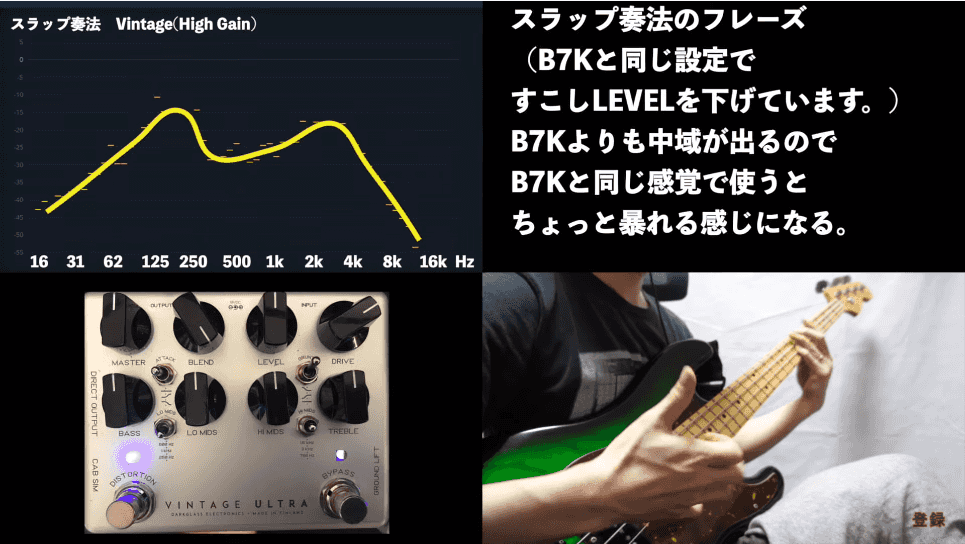

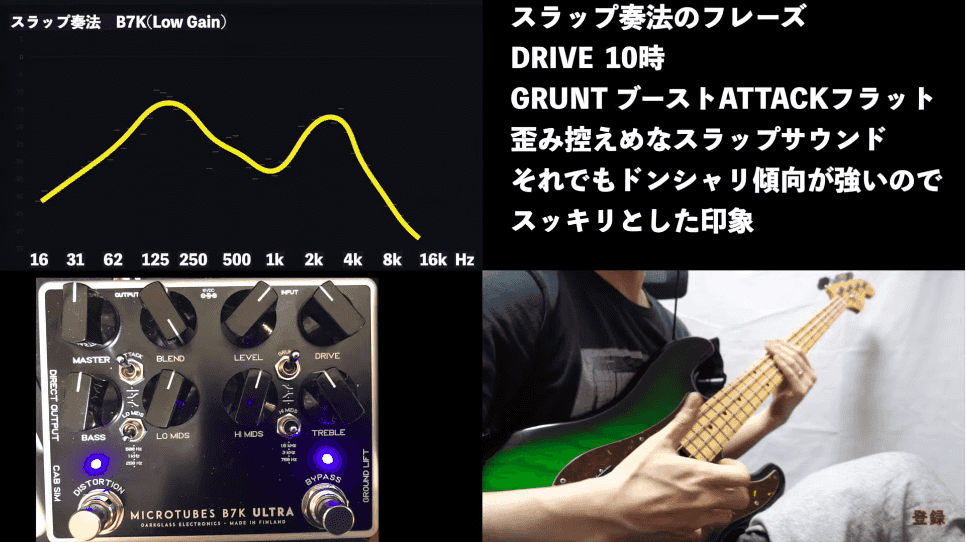

スラップ奏法フレーズ

基準

B7K 4弦

Vintage 4弦

B7K 4弦

Vintage 4弦

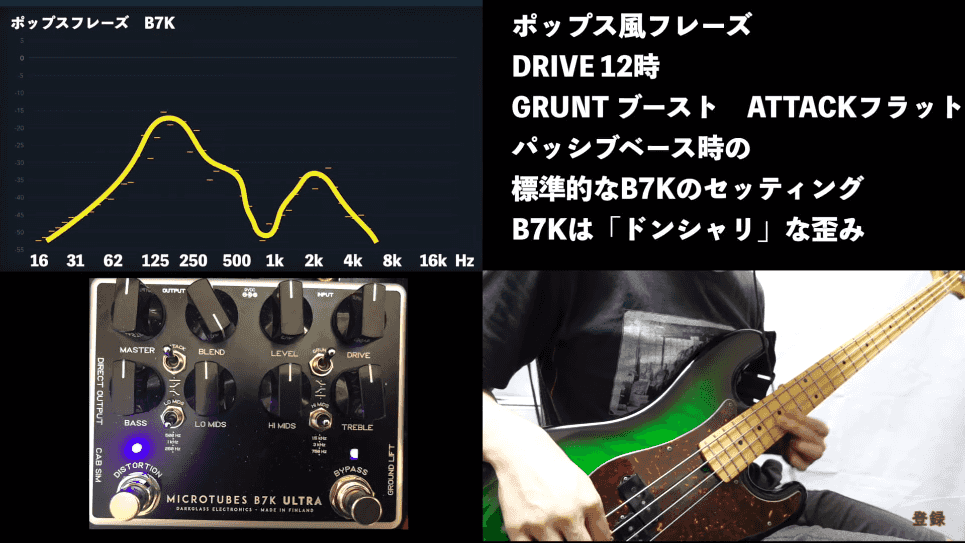

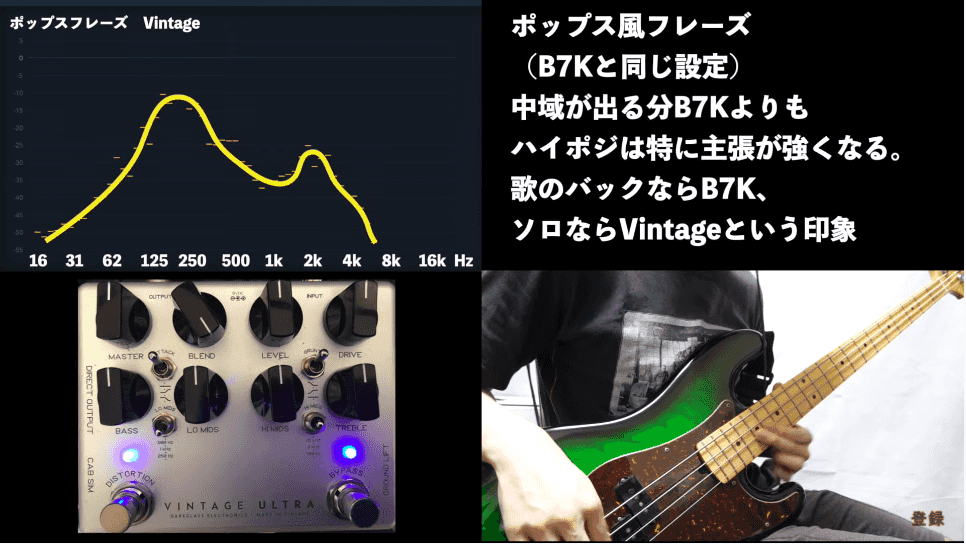

ポップス風フレーズ

基準

B7K 4弦

Vintage 4弦

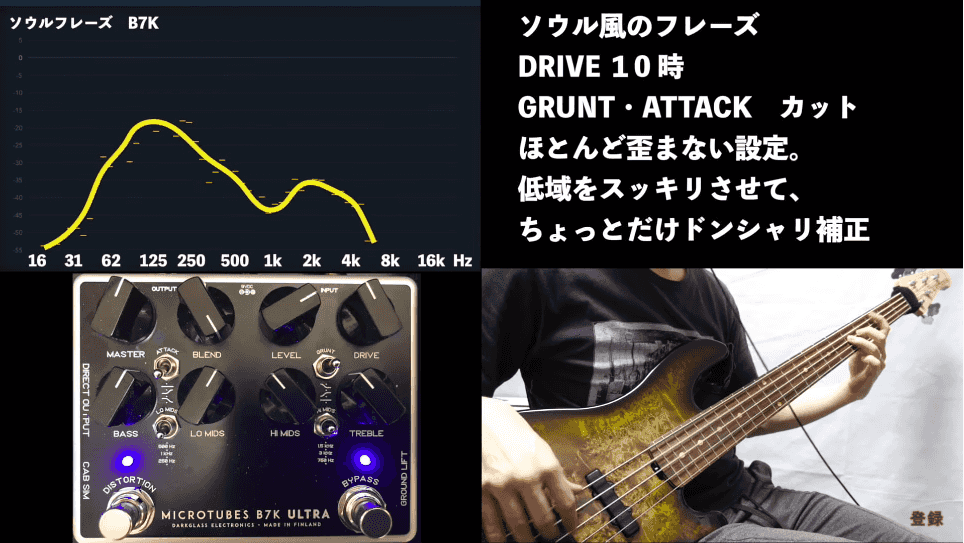

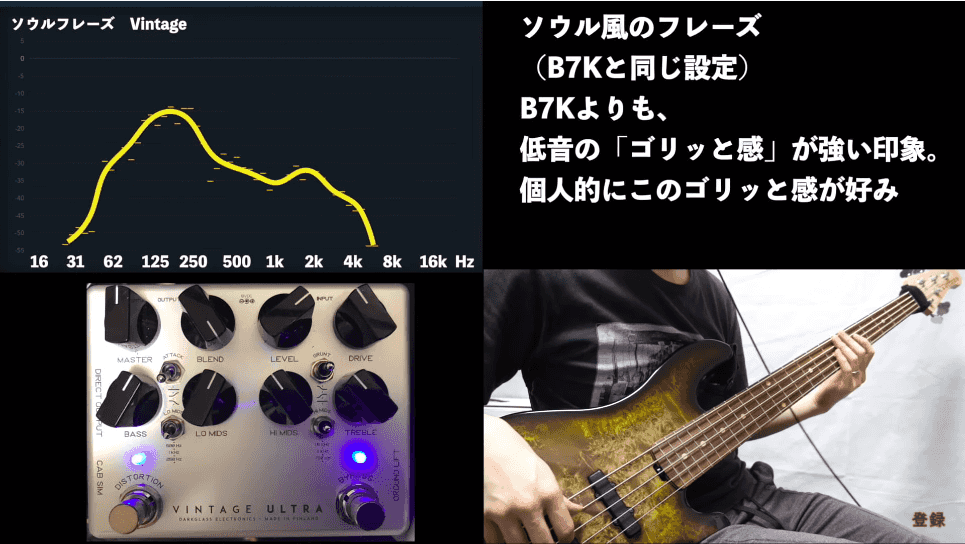

ソウル風フレーズ

基準

B7K 5弦

Vintage 5弦

ヘビーロックフレーズ

基準

B7K 5弦

Vintage 5弦

総評

B7Kはスッキリと洗練されて刺すような歪みに対して、Vintageはまさに「ビンテージ」な古くからある歪みでボワッとして温かみのある印象。

作りたい音、使いたいシーンなどで、使い分けができる2台!

Vintage VS B7Kどっちを選ぶ?まとめ

ここまでお疲れさまでした!

VintageとB7Kの特徴の違いは掴むことができましたか?

最後におさらいをしていきましょう。

両機材の決定的な違いは、

注意!中古品をお考えの方へ

今、素晴らしいクリーンサウンドから味わい深い飽和感に溢れたトーンまで、全て小さなポータブルプリアンプで作ることができます。

それがDarkglass Electronics Vintage Ultra。ベーシストが望むトーンを作り出す、“Tone Elixir”。ローエンドを愛するプレイヤーのための、まさに万能薬です。

歴史的な数々のベースサウンドを作る、Darkglass Vintage Deluxeと、よりモダンなトーンを作る多機能プリアンプ、b7k Ultraの機能性を融合。よりクラシカルなベーストーンを求めるプレイヤーのためのベースプリアンプペダル、その最高峰

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |