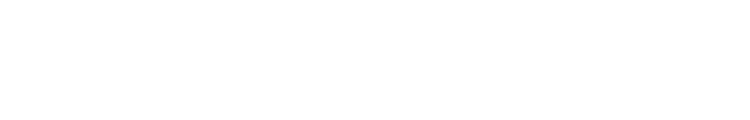

今回の「目で見る音作りシリーズ」は、ブロ御用達機材として、最近注目を集めている「Darkglass Electronics MICROTUBES B7K ULTRA」を解説していきます。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |

ハイエンド系機材ですし、ツマミも多い。「気になっているけど、使いこなせるか心配……」という方も多いかと思います。

「せっかく買ったけど、上手く音作りできない!」という方も、今回の記事で音作りができるようにわかりやすく解説していきます!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

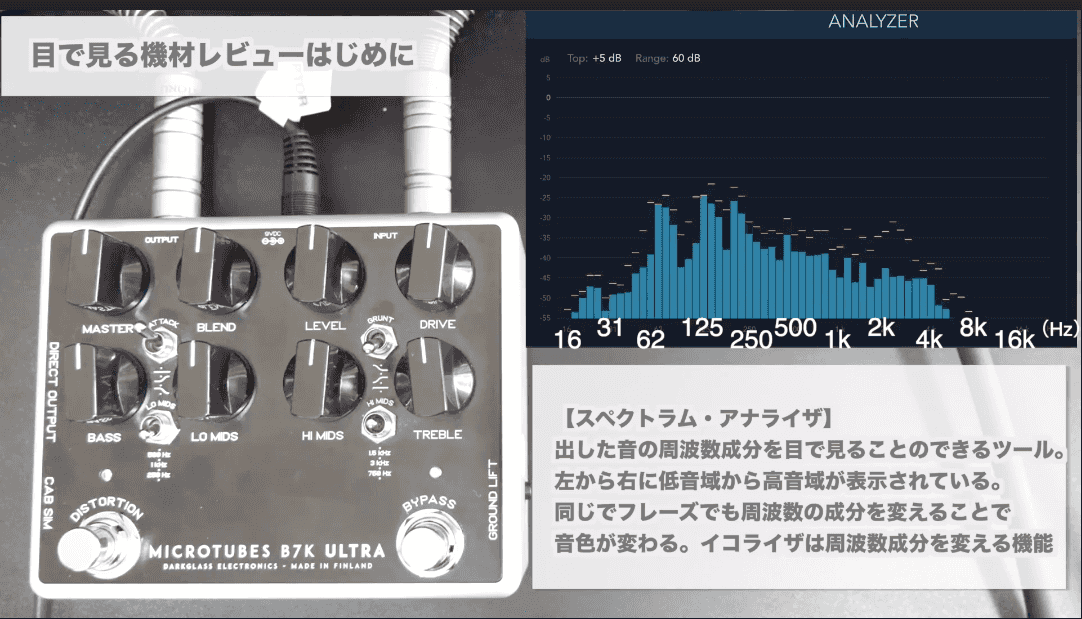

音の変化を耳で聴くだけでなく、スペクトラムアナライザーを使って、出ている音の周波数成分を目で見ながら、レビューしていくシリーズ。

機材のつまみをコントロールすることでどのように音が変化していくのかを視覚で補完しながら、耳で聞く練習をしていきましょう!

Darkglass Electronics MICROTUBES B7K ULTRAってどんなエフェクター?

まず今回解説していく「B7K ULTRA」の特徴を簡単に説明すると、

現代ベーシストに人気の定番プリアンプです。

見ての通り、スイッチやつまみの数が多く、また内臓機能も多機能過ぎるので、音作りに困っている人が多い印象がありますね。

2009年に自身もベーシストであるダグラス・カストロ氏が「ベーシストが求める本当のペダル」を作るというコンセプトでスタートしたフィンランドのベース用アンプ・エフェクターメーカー。

Darkglassの得意なところは「上質な歪み」そしてその歪みを使った「プリアンプ」。

Darkglassの登場によって、ベーシストの音作りが変わったと言って過言ではないでしょう!

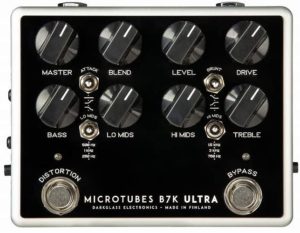

Darkglassの中で一番人気なのが、今回ご紹介する「B7K」シリーズで、3段階に展開しています。

一番小さい「B3K」は歪みエフェクターのみのペダル。

「B7K」と「B7K ULTRA」では、チャンネル数やキャビネットシミュレーションの有無などの違いがあります。

「B7K ULTRA」では、歪みとクリーンのチャンネルが切り替えることができます。つまり1台で2台分、ということですね(^^)

Darkglassからプリアンプは4種類発売されています。「どれが良いかな〜」と迷われている方は、以下の記事にまとめているので、そちらも参考にしてみてくださいね!

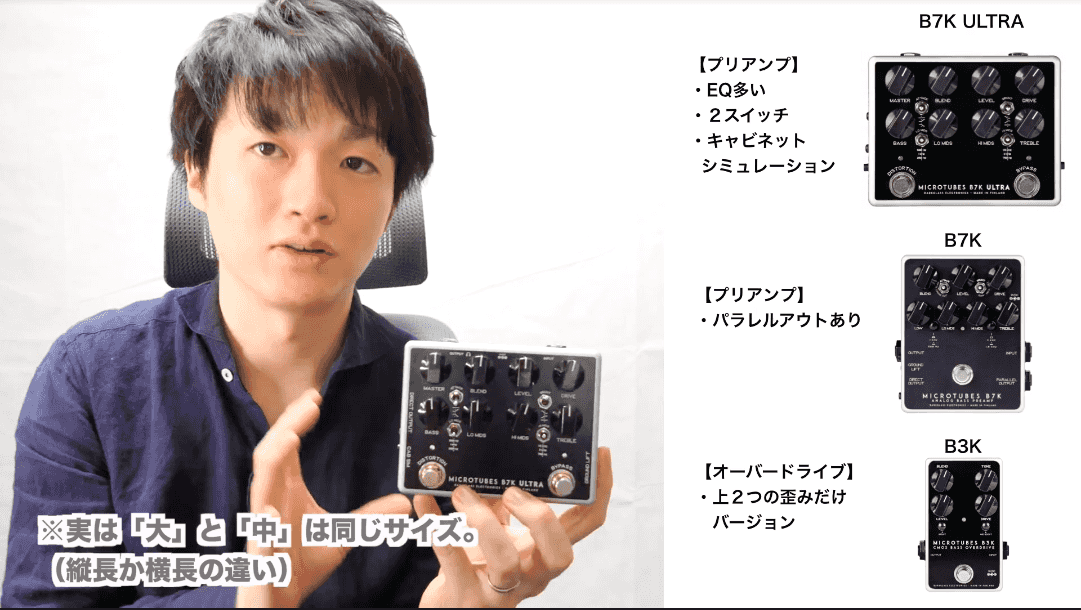

今回解説していく「B7K ULTRA」は、ペダル型プリアンプですが、「プリアンプって何?」という方のために解説していきます。

これを理解するためには、アンプについて学んでいきましょう。アンプは、大きく分けるとプリアンプ、パワーアンプ、スピーカーの3つから構成されています。

ベースから送られた音(信号)を、プリアンプで音作りをして、パワーアンプで音を増幅し、スピーカーから音が出る。ざっくりと言えばこんな構造になっています。

アンプの一部分であるプリアンプと同じような役割を持つエフェクターがペダル型プリアンプ(アウトボードプリアンプ)と呼ばれます。

キャビネットシミュレーション機能とは?

「B7K ULTRA」は、プリアンプであるというお話をしましたが、これだけではアンプのように大きな音を出すことはできません。

ここから、シールドを繋いで「ライン録音」という方法で音を出力することができますが、ライン録音の場合アンプから出したようなニュアンスは再現されません。

理屈だけを見ると、アンプの音作り部分(プリアンプ)を通しているから、それを通せばアンプの音になる〜というような感じがしますが、そうはならないということです。

そんなライン録音でも、あたかも「アンプから出した音」を録音したように色付けてくれるのが「キャビネットシミュレーション」です。

こうした音に変化させるものは、アンプシミュレーターとしてエフェクターやPCソフトとして存在しますが、「B7K ULTRA」があれば、それらを追加購入する必要がないということ。(しかもキャビネットシミュレーションの記事でお話する「IR」が大変素晴らしく、旧式のアンプシミュレーターを買うよりも高機能!)

「アンプがないけど宅録したい!」という方にはオイシイ機能ですね!

目で見る機材レビュー:Darkglass Electronics MICROTUBES B7K ULTRA

実験環境

今回使用したベースは、4弦のパッシブPJタイプ。

ベース→Darkglass B7K ULTRA→オーディオ・インターフェース→PCへと接続しています。

私が使用しているDAWソフト(Logic Pro X)のスペクトラムアナライザーを今回も使っていきます。

スペクトラムアナライザーは、出した音の周波数成分を目で見ることのできるツール。

左から右に低音域から高音域が表示されます。

同じフレーズを弾いても周波数の成分が変わることで音色は変わります。

イコライザー(ベース、ミッド、トレブルなど)を変えると、このアナライザーで変化が現れるのです。

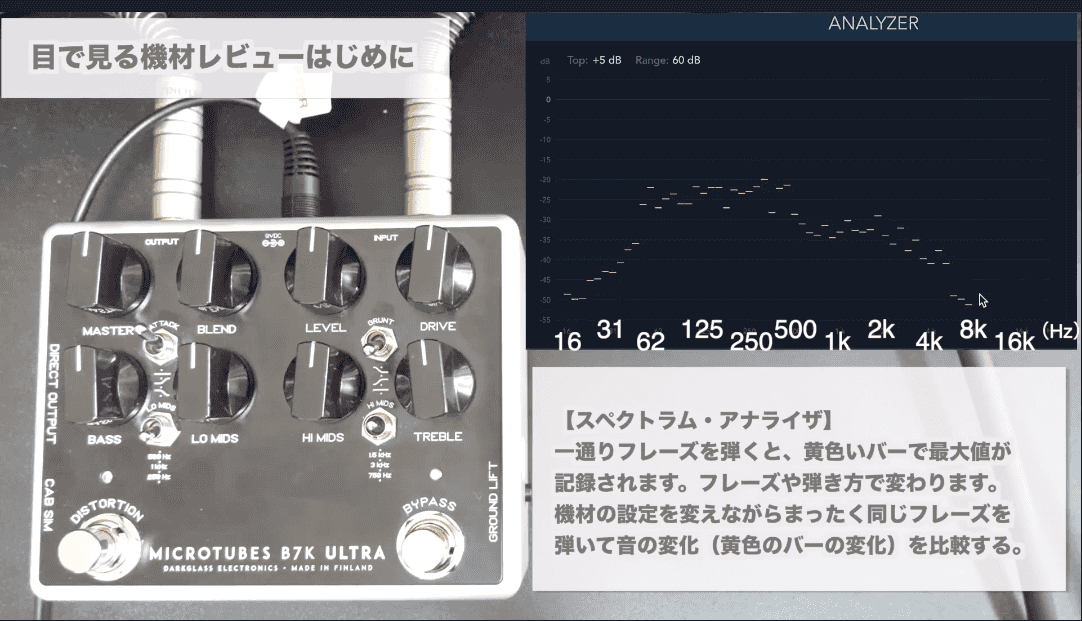

一通りフレーズを弾くと、黄色いバーで最大値が記録されるようになっています。

前提として、覚えておきたいことは、1つの音でも色んな音の成分が入っているということです。(音程として取れる周波数以外の音を“倍音”といいます。)

音の高低はもちろん、フレーズや弾き方、異弦同音でも音の成分(倍音)は変わります。

目で見るシリーズでは、機材の設定を変えながら同じフレーズを弾いて音の変化(黄色いバーの変化)を比較していきます!

B7K ULTRAの2つの役割

B7K ULTRAでできることは大きく2つ。

- ディストーション(DS)

- イコライザー(EQ)

つまり「音を歪ませる」「音色を変える」ことができるということです。

右下のバイパス(BYPASS)スイッチは、簡単に言えばエフェクターのオン/オフスイッチです。

オン(点灯時)で「B7K ULTRA」の回路を通り、オフ(消灯時)でバイパス(回路を通らない)音になります。

左のディストーションスイッチもバイパススイッチがオンのとき、つまり両方のランプが点灯しているときに使えるようになります。

オン/オフスイッチが2つついていることで、

- オフ(ベース原音)

- クリーンチャンネル

- ディストーションチャンネル

の3つを切り替えて使うことができるのが「ULTRA」タイプの大きな特徴です。

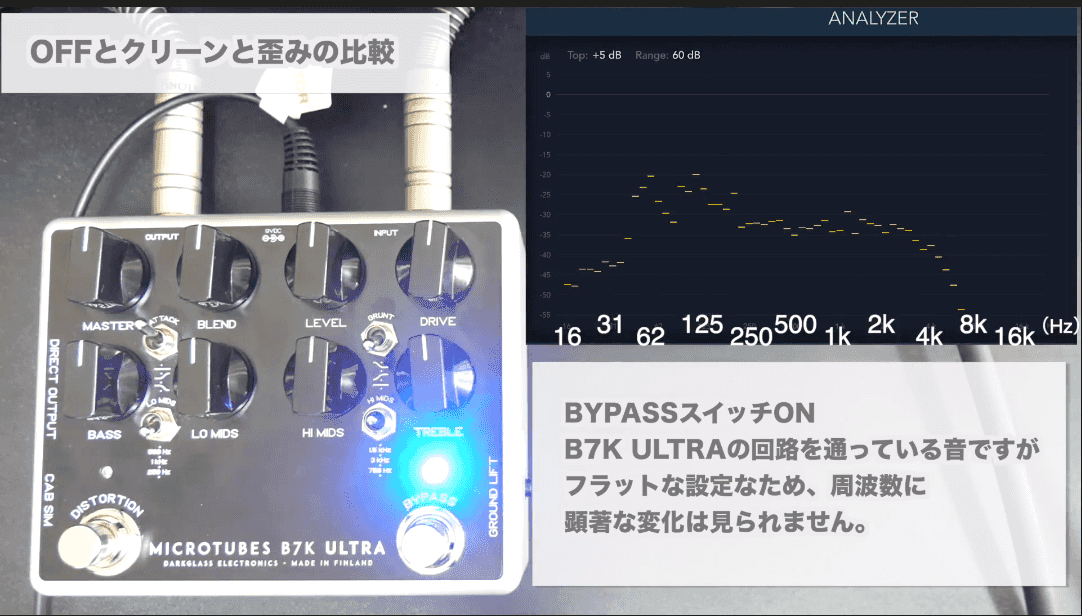

バイパススイッチOFF

バイパススイッチON

まずは最初に、フラットな状態(ツマミが12時方向)で見ていきます。アタックとグラントはフラットの位置が違うので注意してください。アタック(左)は一番上、グラント(右)は一番下がフラット状態を指しています。

クリーンチャンネルのフラット時は、それほど大きな変化はありませんね。アナライザーの方も大きな変化は見られません。

エフェクターによっては、フラットの状態でも音色が大きく変化するタイプもあります。(SANSAMPはそのタイプ)

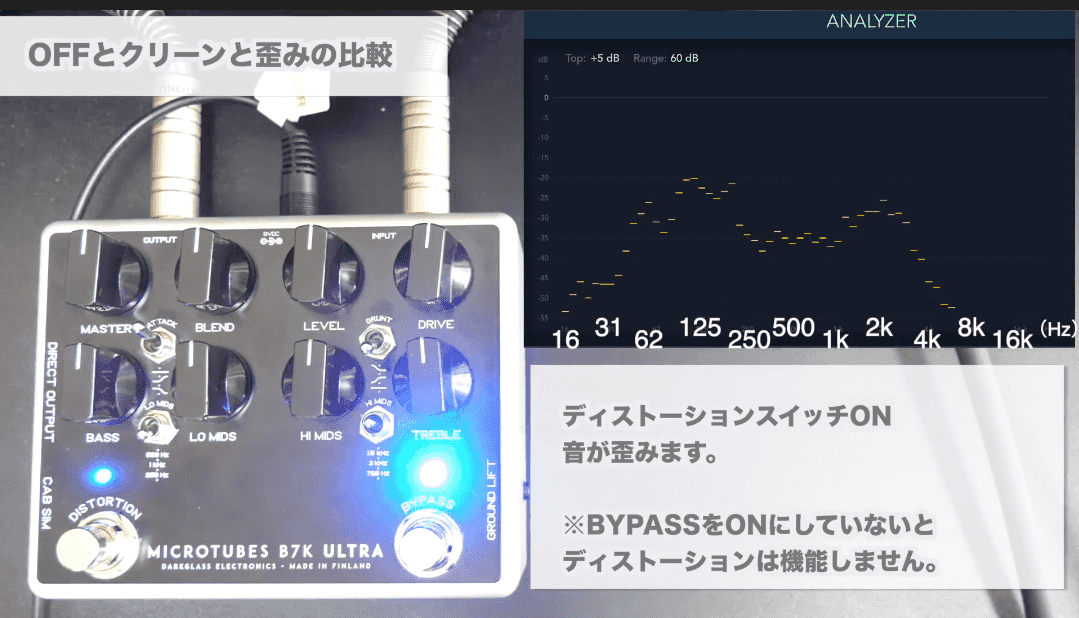

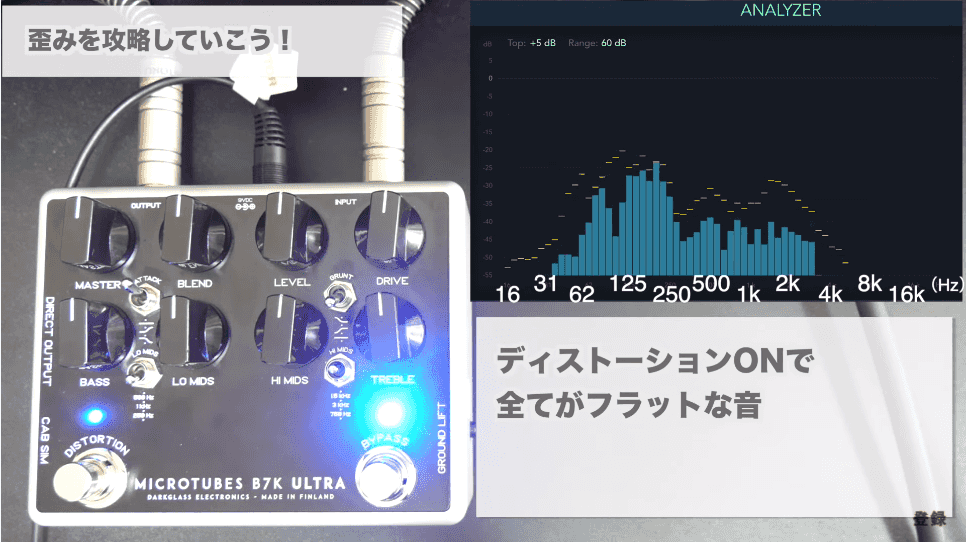

ディストーションスイッチON

ディストーションをONにするとイコライザーをいじらずとも音色も少し変化し、ドンシャリ気味になりますね。

ディストーションスイッチは、バイパススイッチがONになっているときに使えるので、使い方としては、

- 歪み⇔クリーン⇔原音

- 歪み⇔原音

の2通りになります。

重要!エフェクターをつなぐ順番と音の効果

今回解説している「B7K ULTRA」は、エフェクター2台が1台になったオイシイ機材ですが、普通2台あるときは、「どちらを先につなぐのか?」というところが頭を悩ませるポイントですよね。

エフェクターによる音の変化は、足し算のようにどんな順番で足しても同じ、という風にはならないのです。

どちらかと言えば、料理に近いので、どんな順番で音を調理していくのか、と考えていくとイメージしやすいでしょう。

ベース側から流れてきた音(信号)がエフェクターを通るたびに調理されていくので、接続の順番が音作りに大きく影響を及ぼします。

今回の場合は、1台の中にイコライザーとディストーションが入っていると考えることができますね。

これは1台の中で「ディストーション→イコライザー」という順番で加工されています。ベースからの音を歪ませて、歪んだ音の音色を調整して聞きやすくする、というようなイメージですね。

この順番が逆になって「イコライザー→ディストーション」になると音の変化の仕方は大きく変わります。(B7K ULTRA内の順番を変えることはできません)

イコライザーによって音色を変えたものに歪みをかけるので、歪み方や歪みの質が顕著に変わります。

イコライザー→ディストーション(EQが前)

「音色を変えた音」を歪ませる ←歪み方に変化大!

ディストーション→イコライザー(EQが後)

「歪ませた音」の音色を変える ←音質補正

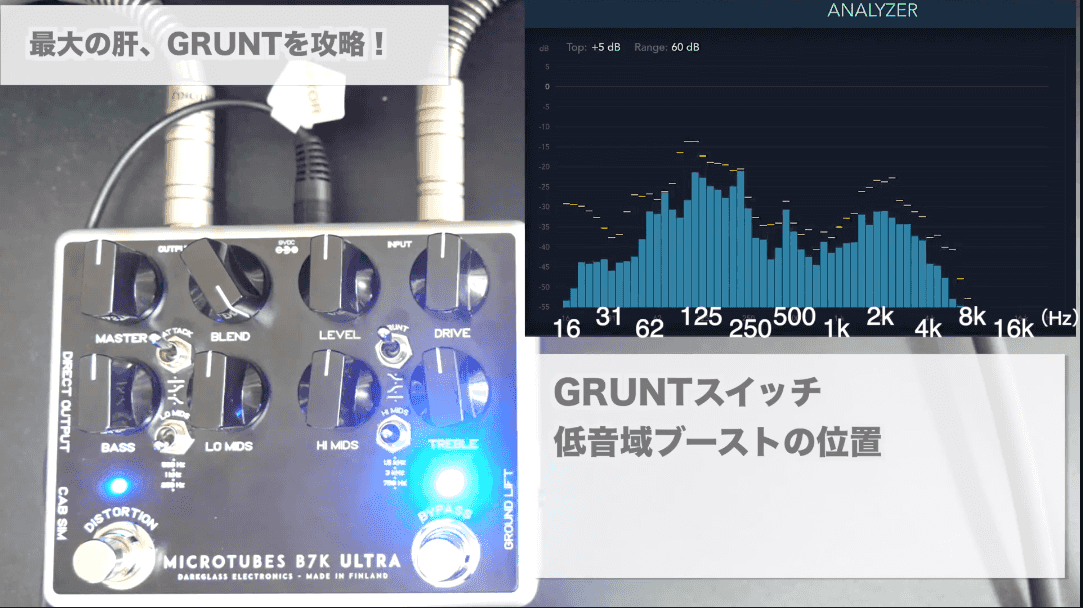

アタックとグラント

「B7K ULTRA」では、「ディストーション→イコライザー」でエフェクトがかかると解説しましたが、アタックとグラントだけは別なのです。

説明書には、グラントについてのみ「クリッピング(歪み)ステージ前」と書かれていますが、音色の変化的にアタックも同様に歪ませる前にかかっているものと思われます。

歪みの前のイコライジングを整えるアタックとグラントは、歪みの質を大きく変えるので、今回の音作りのキモとなってきます。

EQが歪みの“前”

歪みの質を大きく変える役割

EQが歪みの“後”

歪んだ音の音抜けを良くする役割

音作りの大まかな流れ

つまみの多いB7K ULTRAですが、だいたい各つまみ・スイッチの役割がわかってきたところで、ざっくり音作りをする流れについて確認していきましょう。

ステップ1 歪ませるかどうかを決める。

歪みペダルではありますが、必ずしも歪みとして使わなければいけないわけではありません。

(歪ませない場合はステップ2をスキップ)

ステップ2 ディストーションセクションで音作り

ブレンド・レベル・ドライブのつまみ、そしてアタック・グラントのスイッチを使って、歪み加減を調節していきます。

ステップ3 イコライザーセクションで調整

エフェクター下段のイコライザーセクションでバンドアンサンブルや、自分のベースの特性に合わせて微調整していきましょう。

ディストーションセクションを使いこなす!

▼ディストーションセクション解説(15:59〜)

つまみが多い分、エフェクターを理解するための「前提の話」が長くなりましたが、ここまでの話が分かったら、音作りはスムーズにいくはずです!

後は楽しく思いのままに音作りをしていきましょう(^^)

それではまず、歪みの性能について解説していきます。

ドライブ(DRIVE)の調節

▼ディストーションONですべてのつまみがフラットな状態

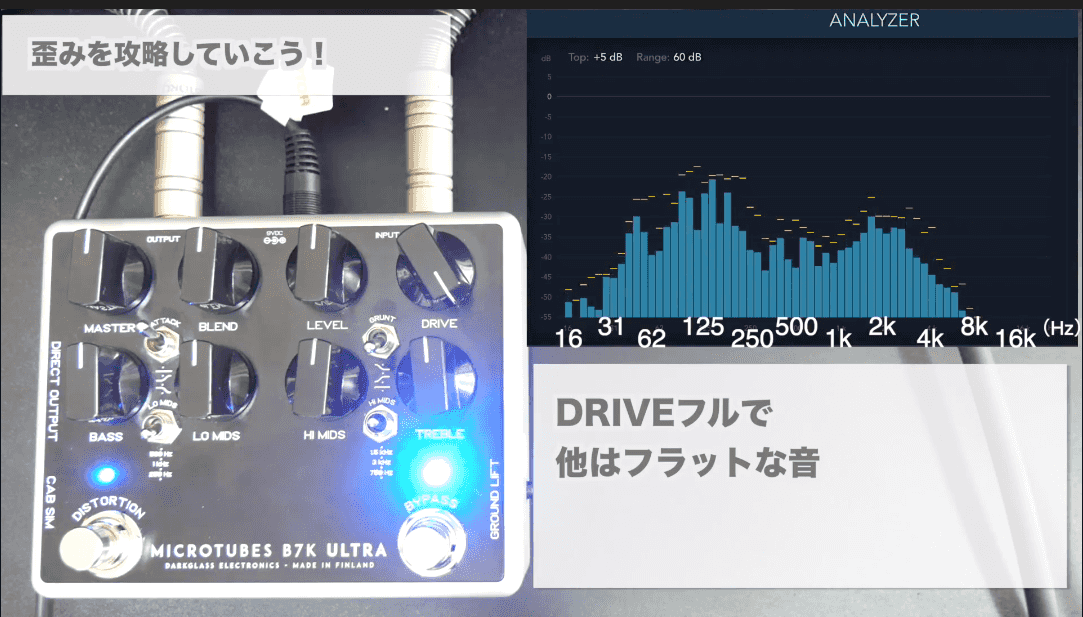

では、どのくらい歪ませる力を持っているのか、ドライブをMAXまで上げてみましょう。

▼ドライブをMAXに。他の設定はフラット

「B7K ULTRA」の良さは

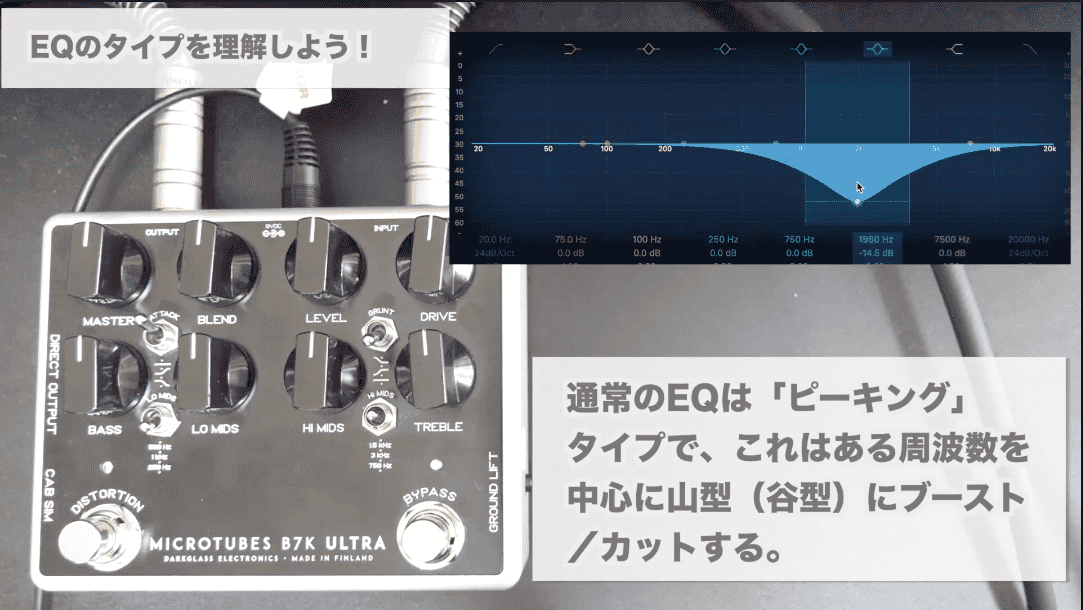

EQには、音の変化のかけ方によって2種類のタイプがあります。

1つ目が「ピーキングタイプ」。

通常のEQはこのタイプで、ある周波数を中心に山型(谷型)にブースト/カットがかかります。

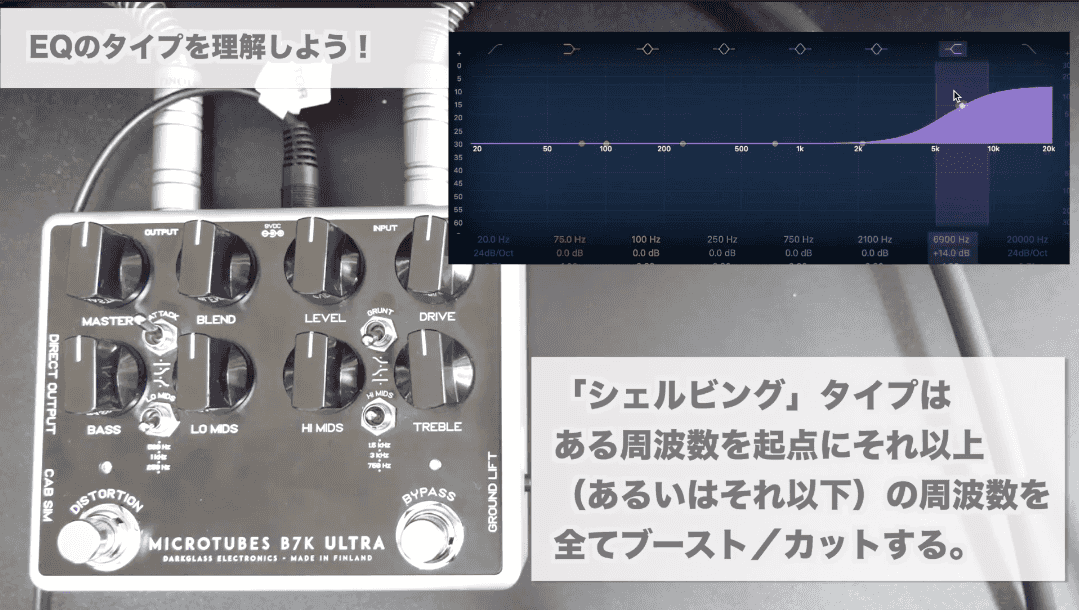

もう1つが「シェルビングタイプ」。

このタイプでは、ある周波数を起点にそれ以上(あるいはそれ以下)の周波数を全てブースト/カットします。

アタックとグラントスイッチの下に書かれている図形は、このシェルビングタイプのEQを表しています。

上:フラット

中:高音域ブースト

下:高音域カット

上:低音域ブースト

中:低音域カット

下:フラット

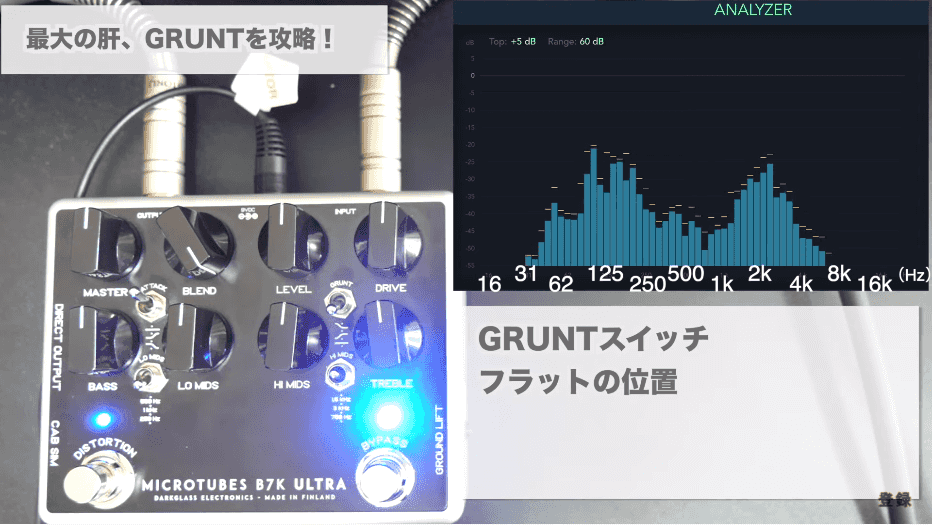

▲グラント:フラット

グラントの設定の仕方

今回撮影に使っているのは、パッシブ(電池を使わない)タイプのベースで、このタイプは出力が低く、低音域も多く出ていないのでグラントをブースト設定(上)にすると、結構いい感じになりました。

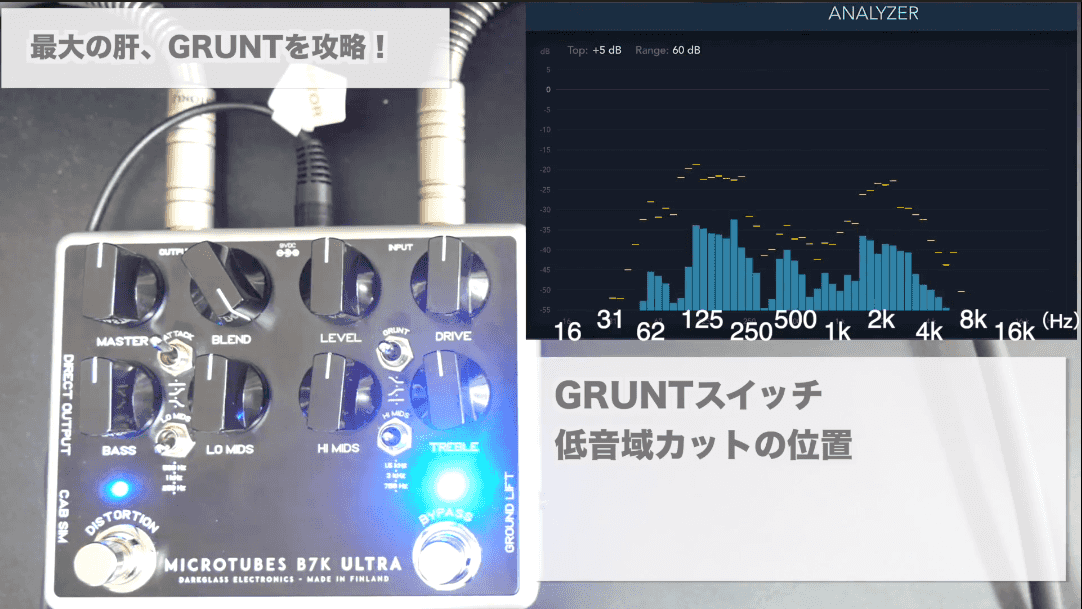

逆に、グラントをカット(中)してしまうと、スカスカした感じになってしまい、あまり実用的でない印象でした。

こんな風にも考えて、実際にやってみましたが、グラントをカットすると低音はシェルビングでカットされ、ベースのつまみで上げられるのは100Hz付近。

聴いた感じも少し音の重みが減って、軽い感じになるので、また別の音色になるという印象でした。

豆知識:グラントとは?

グラント(GRUNT)という言葉は中々聞き馴染みのない言葉なので、意味を調べてみると、「〈豚などが〉ブーブー鳴く」「フーっとうなる」とありました。

音楽の専門用語ではなく、音の印象からこうした呼び名になっているのかな? という感じですね。

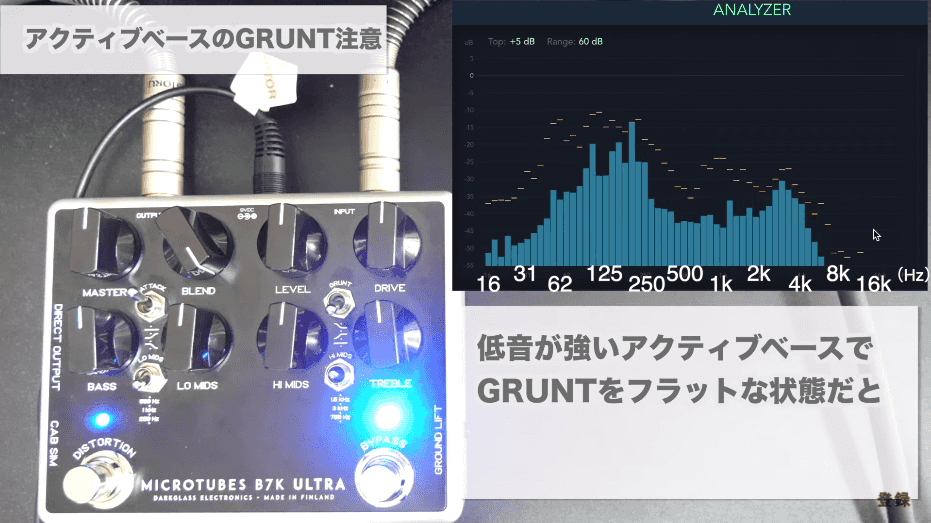

アクティブタイプのベースでは、電池を使って内蔵されたプリアンプを動かしています。

今回解説している「B7K ULTRA」もプリアンプと称されるエフェクターですが、アクティブタイプのベースには同じように音色を作るプリアンプが内蔵されています。

理屈は今回省きますが、アクティブタイプのほうがパッシブタイプに比べ出力が高く、それに伴って低音域もしっかりと出ます。

こうしたベースの種類、メーカーによる特色などを理解した上で、グラントの設定を決めていくことがポイントです。

アクティブベースでグラントをフラットにした場合、先程のパッシブベースでグラントをブーストしたときくらいの太さがありました。

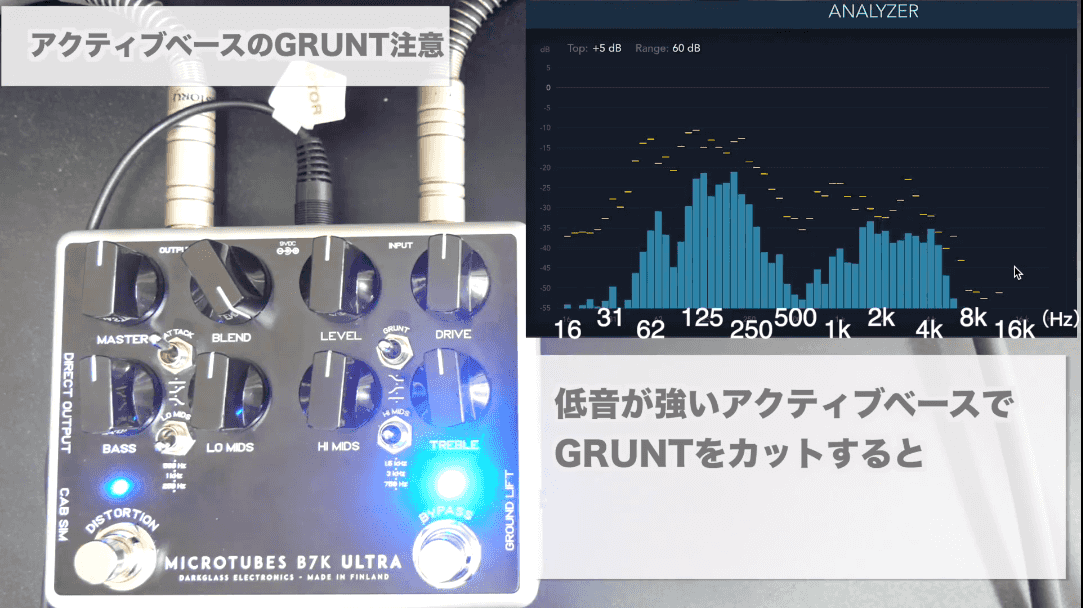

では、アクティブベースでグラントをカットしてみます。

アクティブベースでグラントをカットすると、パッシブベースでグラントをカットしたときのように音がスカスカにはならず、ベースらしい低音感を残しつつ、重たい低音が消えてスッキリと使いやすい音になりました。

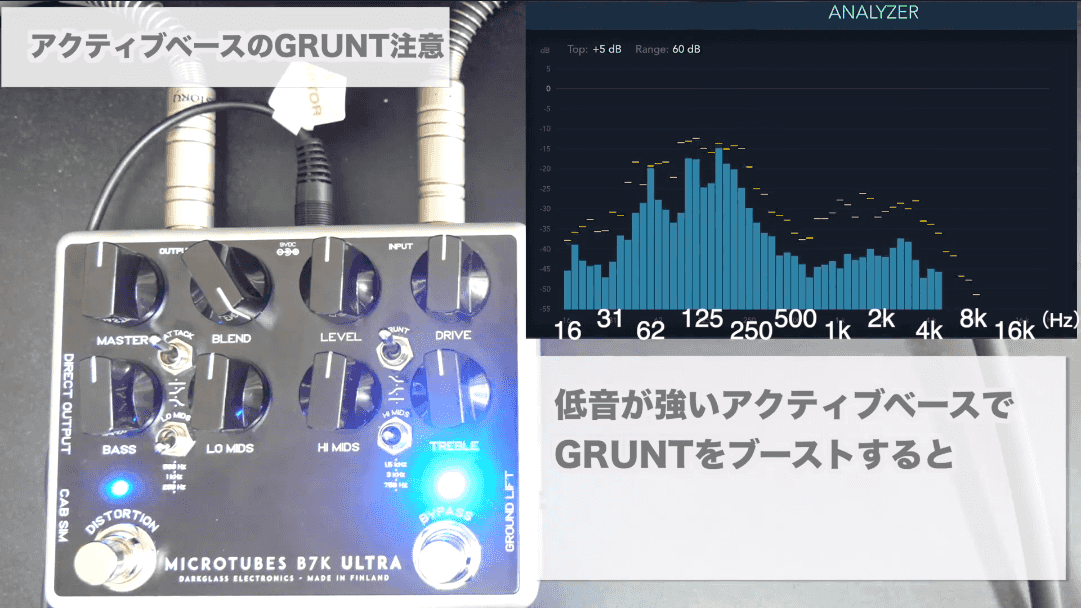

では、逆に低音がすでに強いアクティブベースでグラントをブーストするとどうなるでしょうか?

アクティブベースでグラントをブーストすると、低音がゴワゴワとして、コントロール不能なくらい荒ぶっているような印象の音になってしまいました。これは、ちょっと使いづらい音ですね。

このようにベース本体の特性に合わせて、グラントの設定を変えていきます。

あくまで私のベースを使った場合ですが、ベースの違いによるグラントの設定についてまとめました。

5弦アクティブベース

○フラット

◎カット

△ブースト

4弦パッシブベース

○フラット

×カット

◎ブースト

アタックの設定の仕方

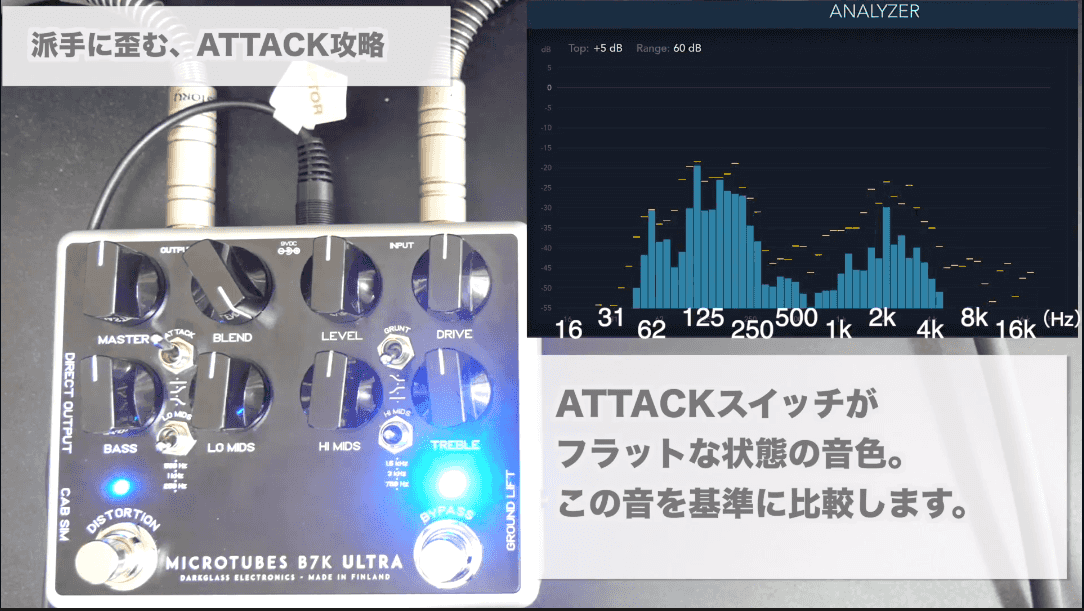

では、またパッシブベースに戻って、アタックの設定について見ていきましょう。

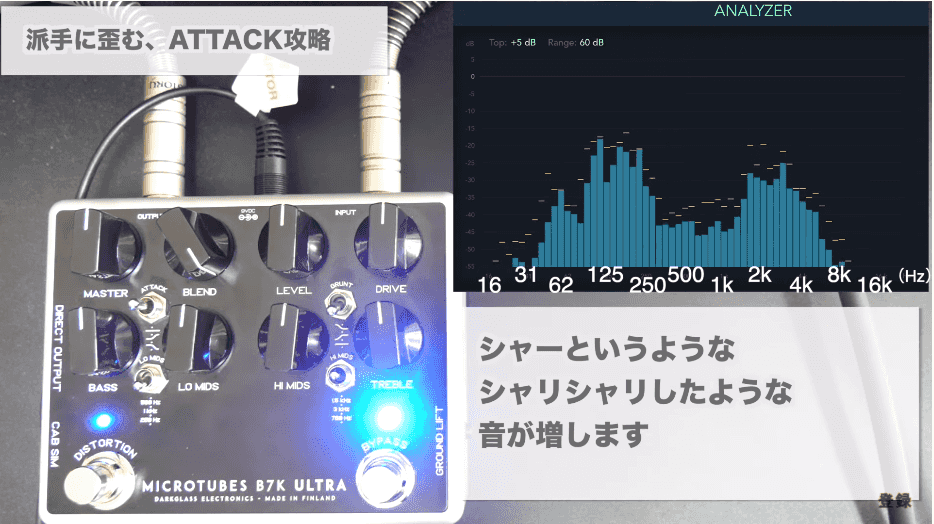

アタックをブーストすると、高音域全体が持ち上がって、きらびやかさが増した印象になりました。

高い音で「シャー」というようなシャリシャリした音が増えた感じですね。

▲アタック:フラット

▼アタック:ブースト

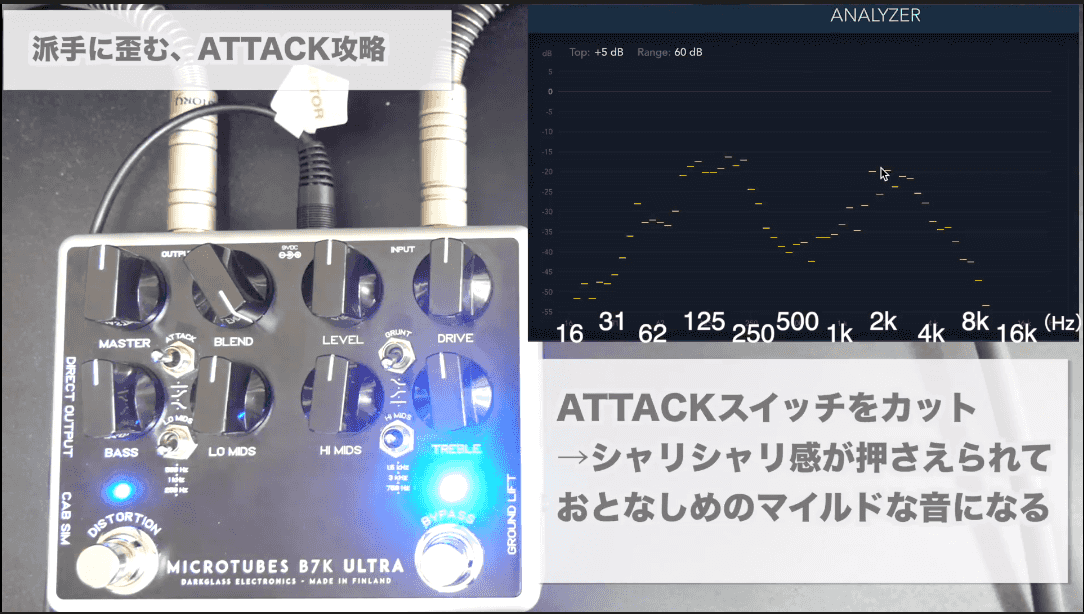

では、次にアタックをカットしてみましょう。

アタックをカットすると攻撃的な高い音が削られ、おとなしめのマイルドな音になりました。

アタックの設定は、使えるか使えないかというよりかは、音の印象をより左右するために設定していくという感じですね。

ギャリンギャリンな極悪サウンドを作るなら

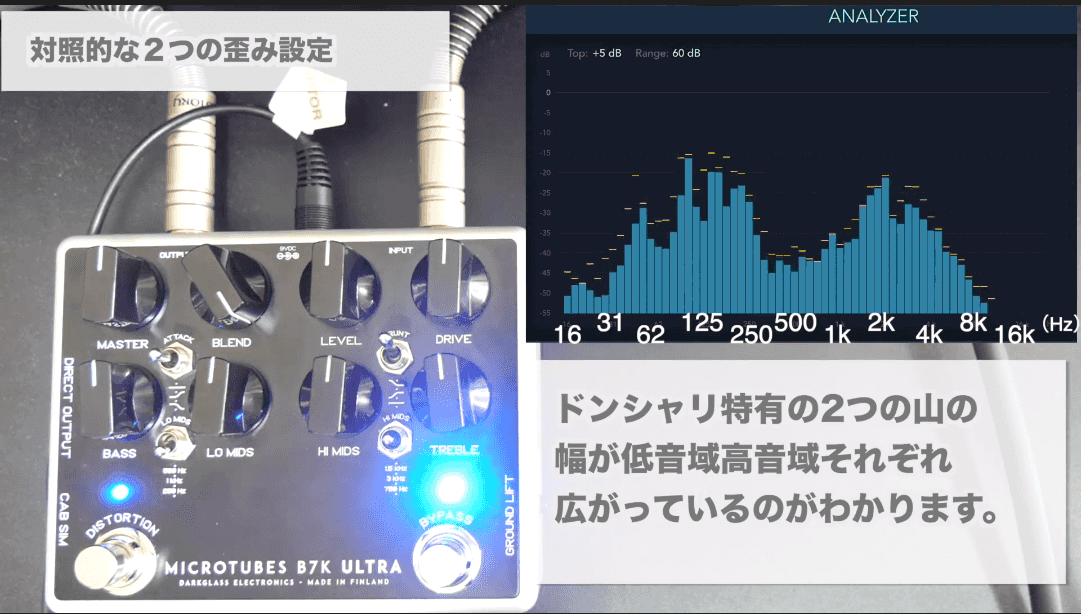

アタックとグラントの設定を使って、極悪な印象のサウンドを作ってみましょう。

アタックとグラントをどちらもブーストしてみます。

アナライザーを見ても分かるように、ドンシャリ特有の2つの山の幅が低音域・高音域それぞれに広がっているのが分かりますね。

暴力的なサウンドで、ワルな感じが出ますね。(音が悪いという質の話ではないですよ)

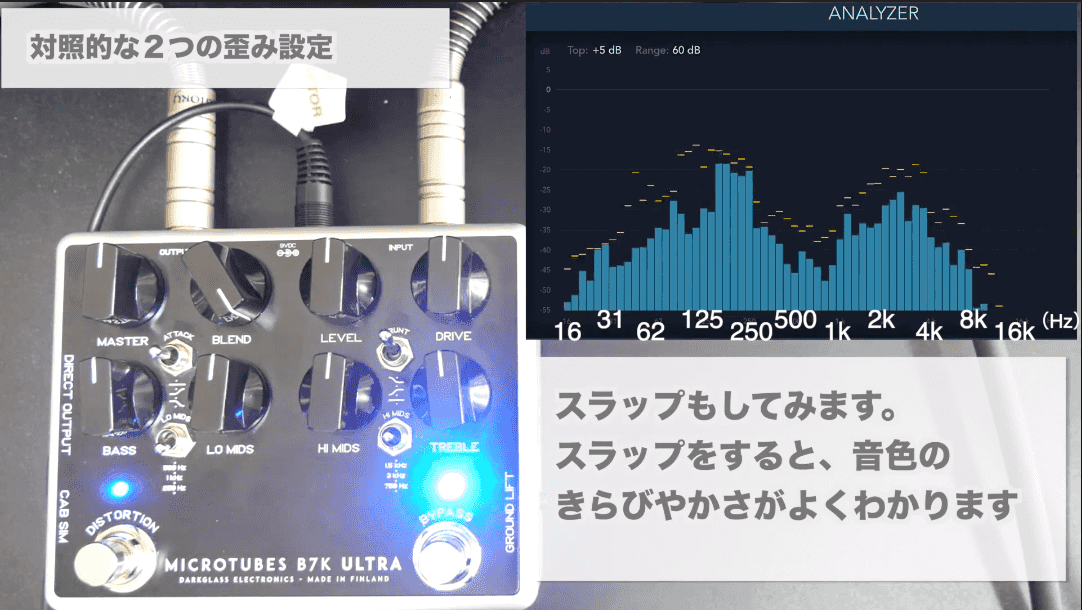

スラップしてみても、きらびやかで派手さがあっていい感じです。

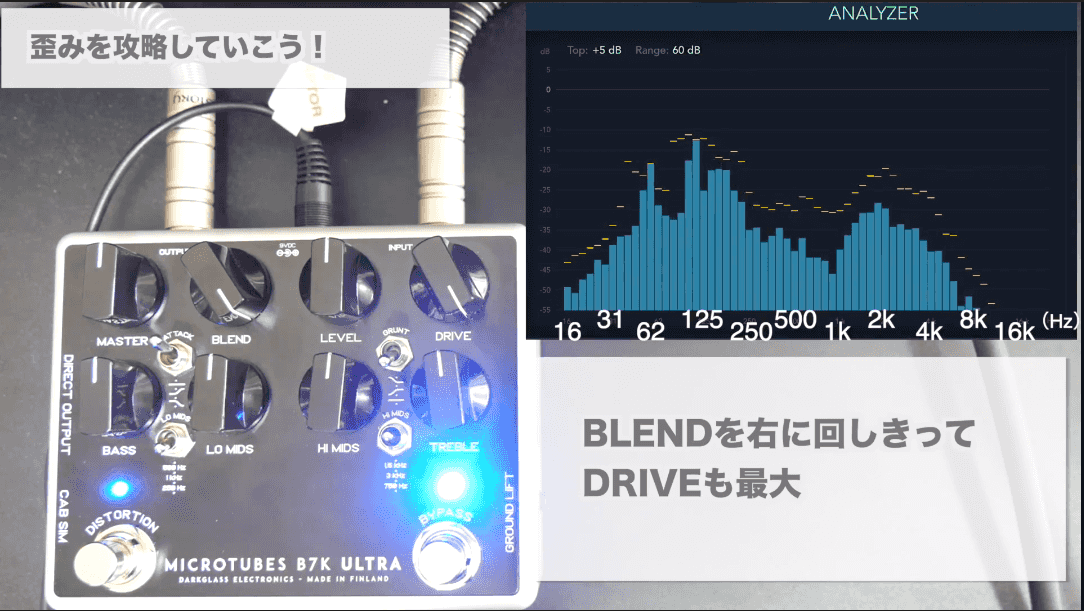

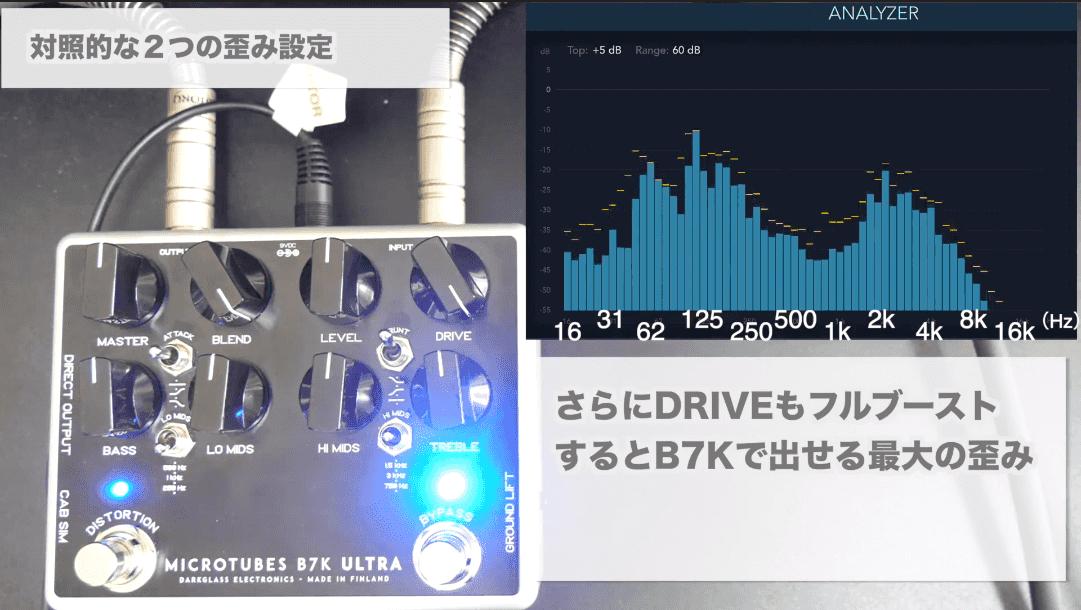

この設定に、ドライブもMAXにすると、「B7K ULTRA」で出せる最大の歪みになります。

アナライザーの見た目的にも、聴感的にも「埋め尽くしている」という感じの存在感があるサウンドになりましたね。

個人的にオススメサウンド

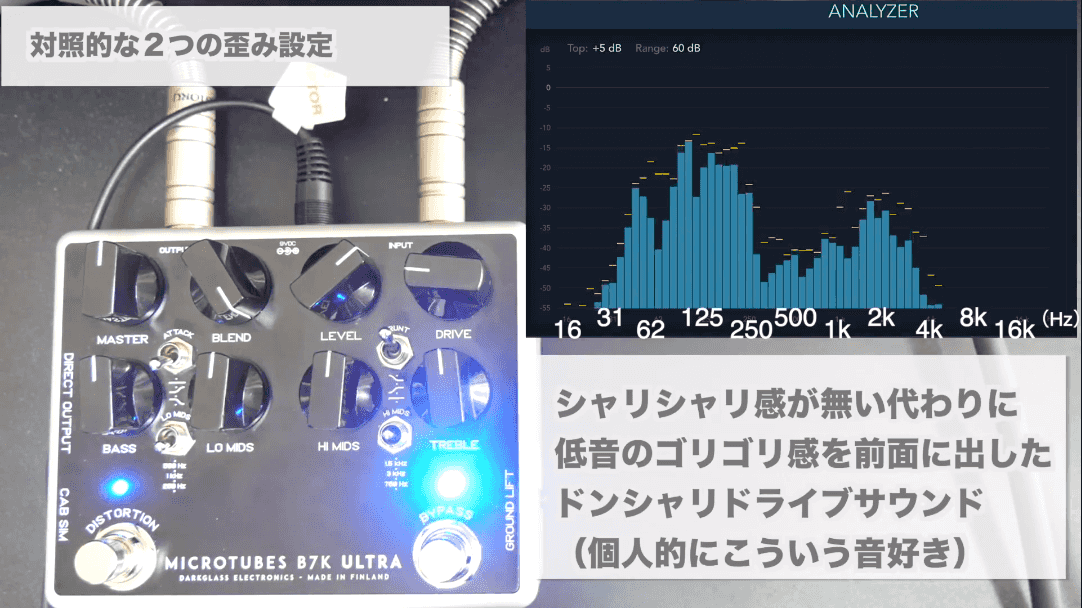

次にアタックをカットする場合。4弦ベースで低音が弱いのでグラントはブーストしておきます。

このセッティングで、ドライブを控えめにして、レベルを上げると、アタックをカットした分シャリシャリ感が無くなる代わりに低音のゴリゴリ感を全面に出したドライブサウンドになります。

アンプで自然に歪ませた感じで、個人的にはこういう音が好みです(^^)

「B7K ULTRA」は、このようにディストーションセクションのコントロールで

ディストーションセクションのおさらいとして、グラントとアタックの決め方についてもう一度まとめておきます。

①アタックとグラントで歪みの質を決める

アタック → 歪みのきらびやかさ

グラント → 歪みの太さ

※グラントは、ベースがアクティブかパッシブかなど、ベース本体の低音の強さが顕著に影響を及ぼす。

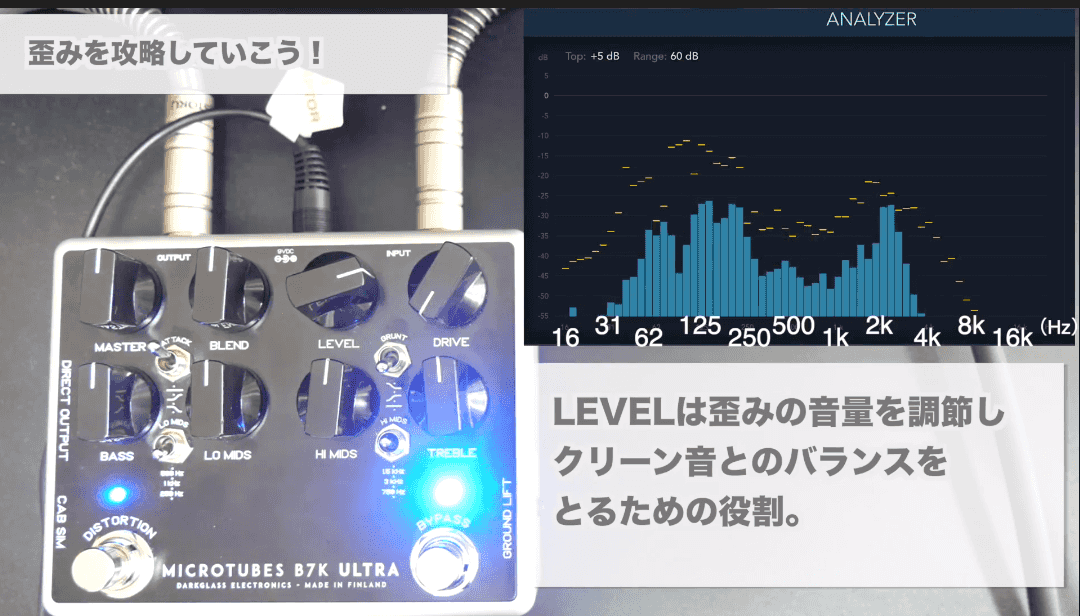

②ドライブとブレンドで歪み量を決める

③レベルでクリーンとの音量バランスを取る

イコライザーを使いこなす!

▼イコライザーセクション解説(27:44〜)

「B7K ULTRA」のもう1つのセクション、「イコライザーセクション」について解説していきます。

ベース、ローミッヅ、ハイミッヅ、トレブルなど、ベースのアンプでもよく見かけるつまみですね。

通常「音量」と言ったら、大きく聞こえるか、小さく聞こえるかということに関わってくるものですが、イコライザーは周波数の高い部分、低い部分などの部分的な音量を変えることで、「音抜け」を補正する役割があります。

あくまでも「補正」として使うので、4つのつまみに2つのスイッチがありますが、全部を必ず使わなければいけないということはありません。

ディストーションセクションでメインの音作りをしたあとにピンポイントで補正していくためにたくさんの調整箇所があるのかな〜という印象ですね。

アタック・グラントは「シェルビングタイプ」のイコライザーでしたが、イコライザーセクションは、「ピーキングタイプ」。

「ピーキングタイプ」は、ある周波数を中心に山型(谷型)にブースト(カット)していくタイプのイコライザーです。

説明書によると、各ツマミ±12dBの増減が可能とのこと。

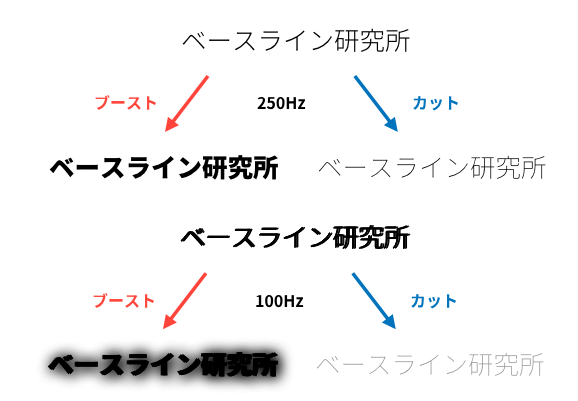

各つまみが調整する中心周波数は以下の通り。

ベース(BASS):100Hz

ローミッヅ(LOW MIDS):

250、500、1KHzが選択できる

ハイミッヅ(HIGH MIDS):

750、1.5K、3KHzが選択できる

トレブル(TREBLE):5KHz

※1K=1000

それでは、各つまみの効き具合を見ていきましょう。

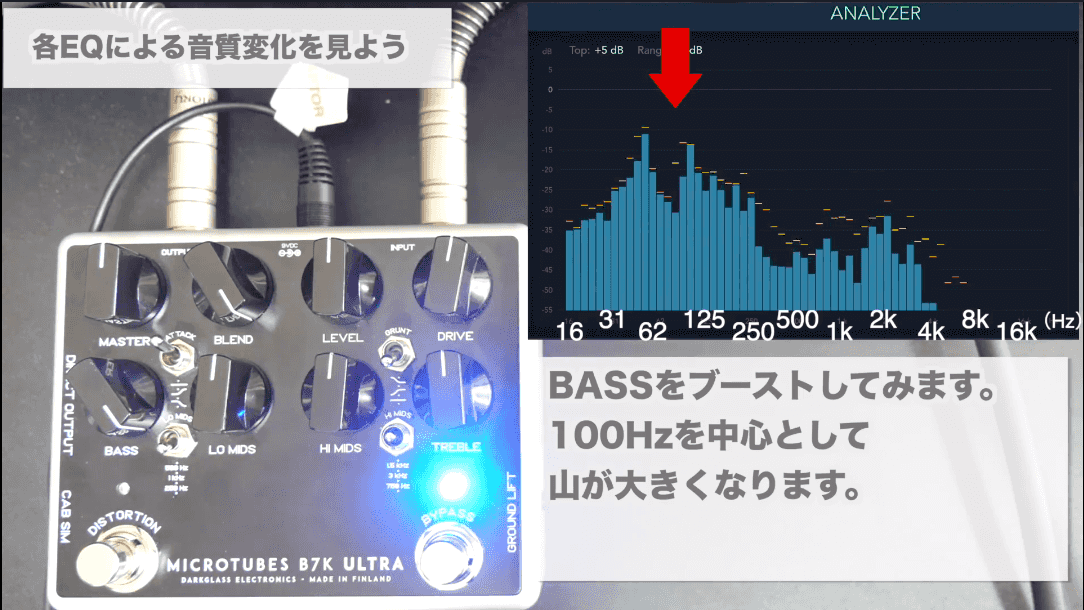

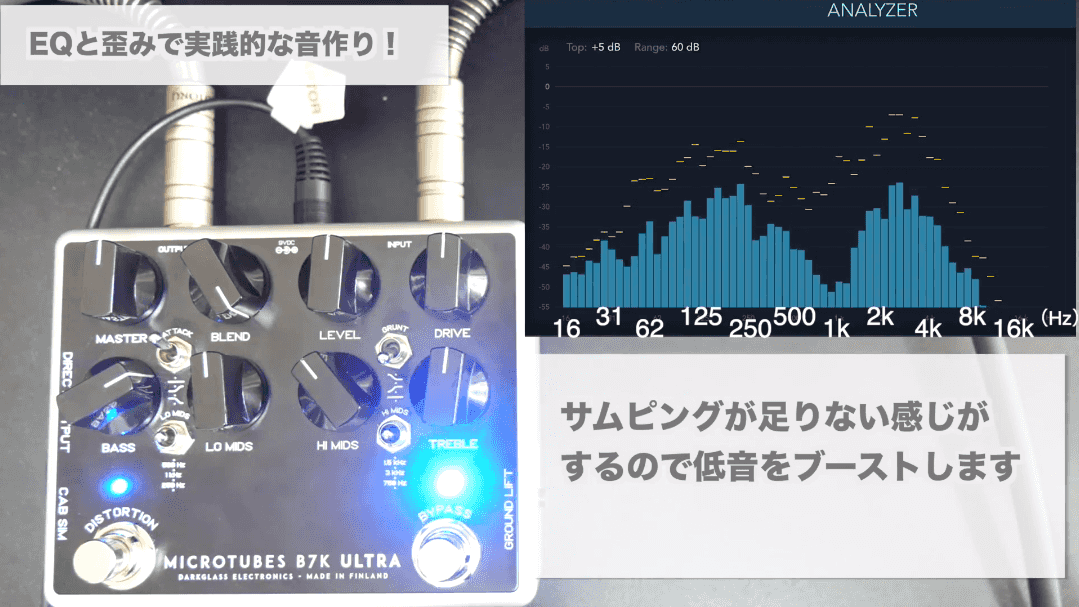

ベース(BASS)の調整

「B7K ULTRA」のベースで調整する周波数の「100Hz」というのは、他のプリアンプに比べると重心高めになっています。

他のプリアンプでは、ベースは40、60Hzなどが主流な印象がありますね。

「B7K ULTRA」の歪みの低音域調整には、グラントの設定もあるので、それとのバランスを取っているのかな? と思われます。(タペ的な予想です)

イコライザーによる変化をわかりやすくするために今回はクリーン音で比較していきます。

▼フラットな状態

▼ベースをMAXブースト

アナライザーもわかりやすく100Hzあたりが持ち上がりましたね。

音の印象としては、モワモワとした感じが出て、少し息苦しい感じの圧迫感やどっしりとした存在感が増しますね。

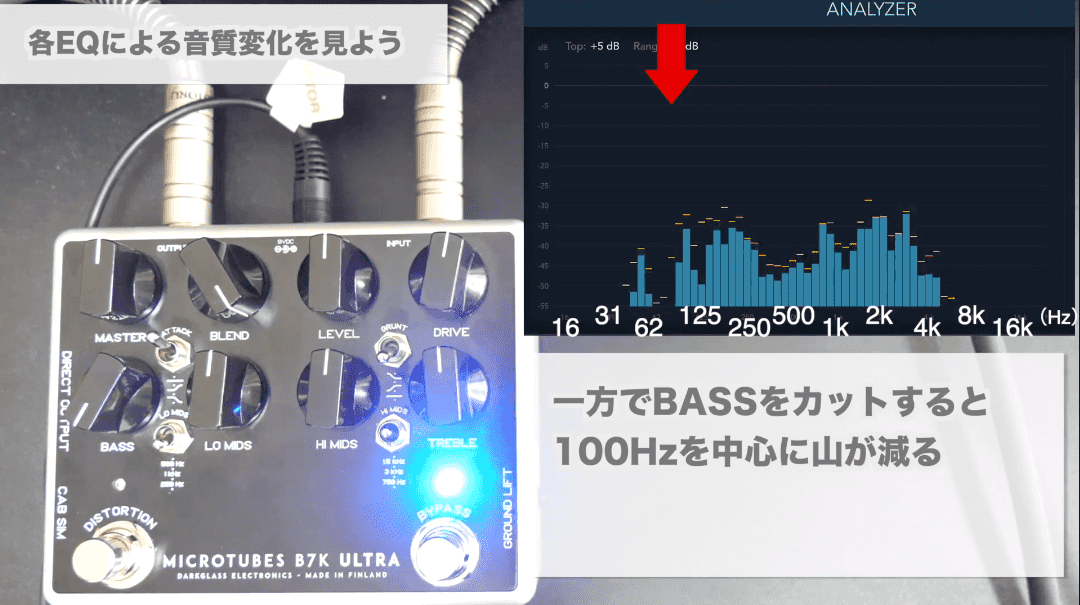

では、逆にカットしてみます。

アナライザーで見てもほとんど、低音域が削られてしまいました。音の感じも、カラカラとして、ベースらしい感じが失われてしまいましたね。

ベースは、音の存在感を決めていくので、ボワボワと全体の音を邪魔をしているかな、と感じたらカット。

音が痩せた感じ、スカスカした感じがするときはブーストするようにしましょう。

出すぎても、出なさすぎても、音抜けが悪い原因になります。

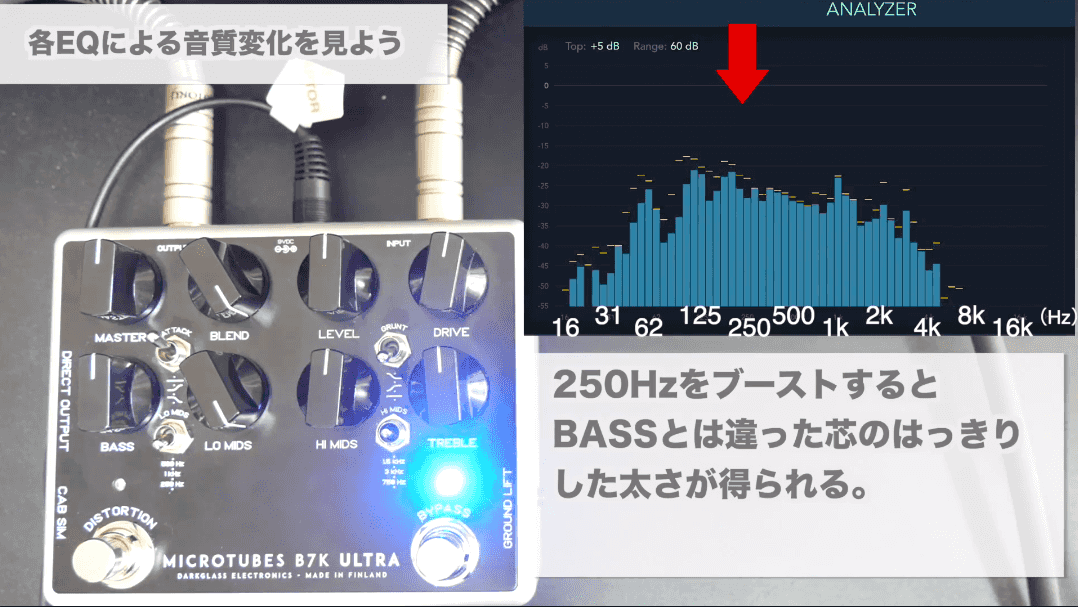

ローミッヅ(LOW MIDS)の調整

3段階選べるローミッヅ(LOW MIDS)の音の変化を見ていきましょう。

ローミッヅの中でも一番低い「250Hz」は、かなり低音域寄りでベースつまみ同様、音の太さに大きく関わる周波数です。

▲250Hzブースト

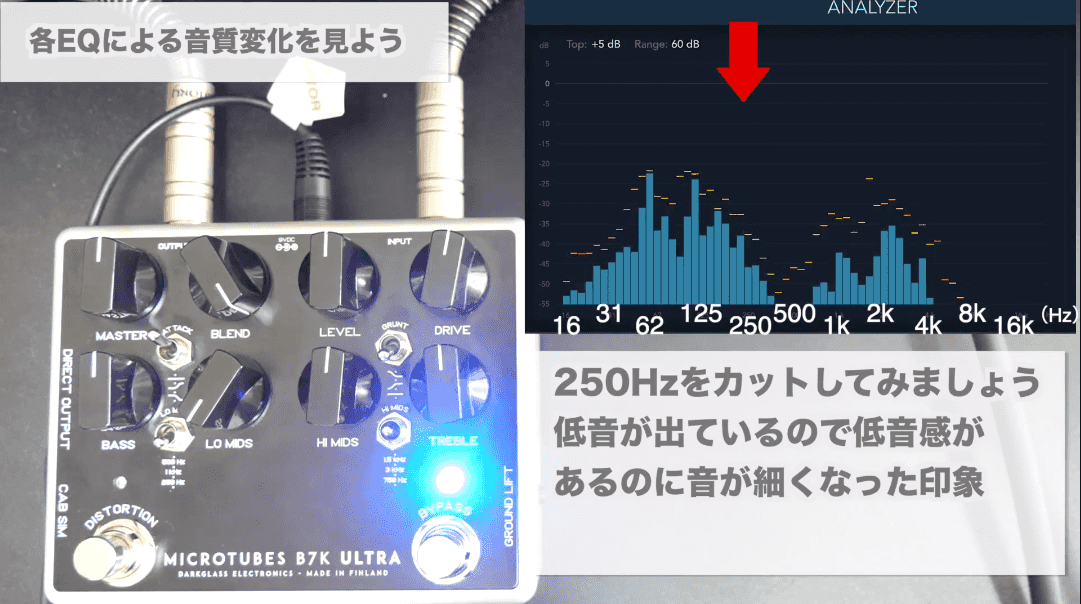

▼250Hzカット

250Hzをブーストしてみると、低いな〜と感じるあたりの音が持ち上がっているように聞こえますが、ベースを上げたときのようにボワボワと埋め尽くされる感じはないですね。低いながらも芯がはっきりしている感じがします。

100Hzが存在感を左右するのに対して、250Hzではベースの音程感のあるラインを調整します。

例えるなら、鉛筆で書いていた線がマジックになったり、極細シャーペンになったりする感じですね。100Hzの方は、文字に影をつけているみたいな感じでしょうか(笑)

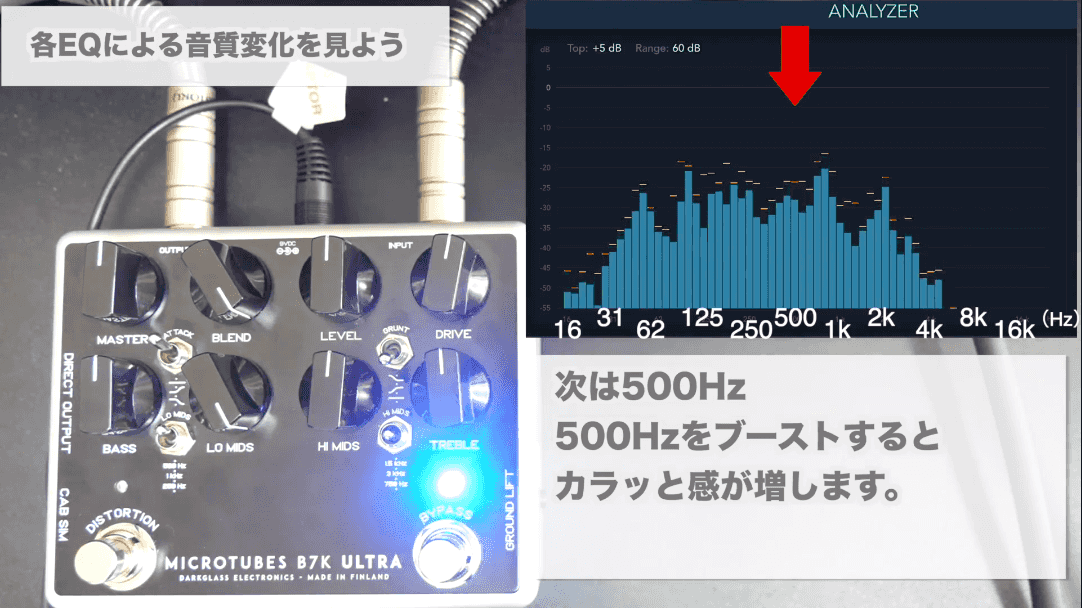

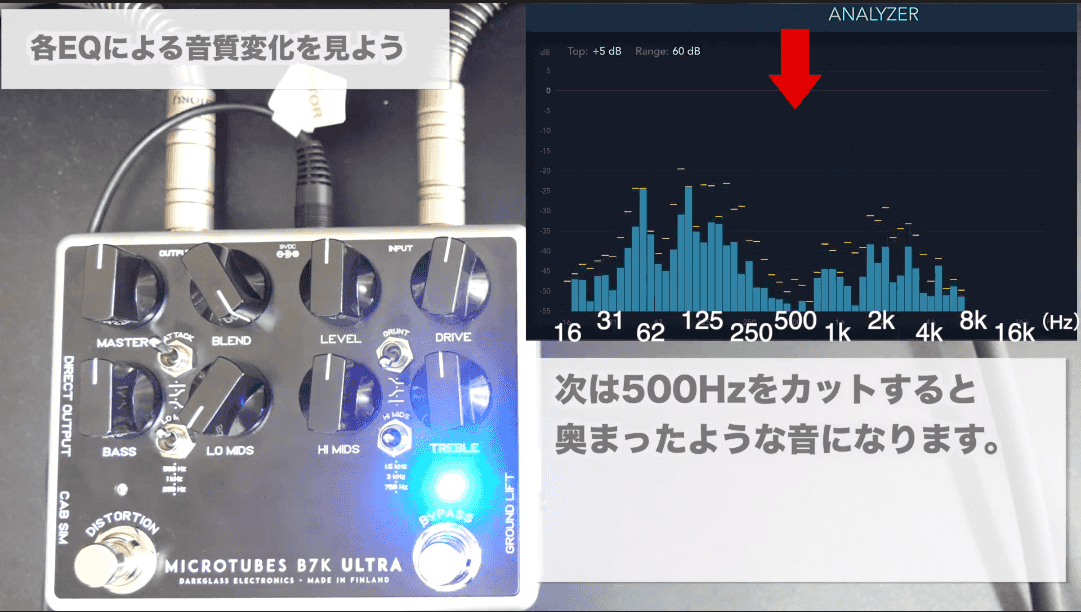

次に「500Hz」に設定して音の変化を見ていきましょう。

▲500Hzブースト

▼500Hzカット

500Hzをブーストすると、カラッとして音が固くなるような印象がありますね。カットすると貧弱な感じ、奥まった印象になりますね。

100Hzは、低音を埋めるような圧迫感のある存在感を持っていましたが、500Hzは「キャラの濃さ」的な存在感を調整していきます。

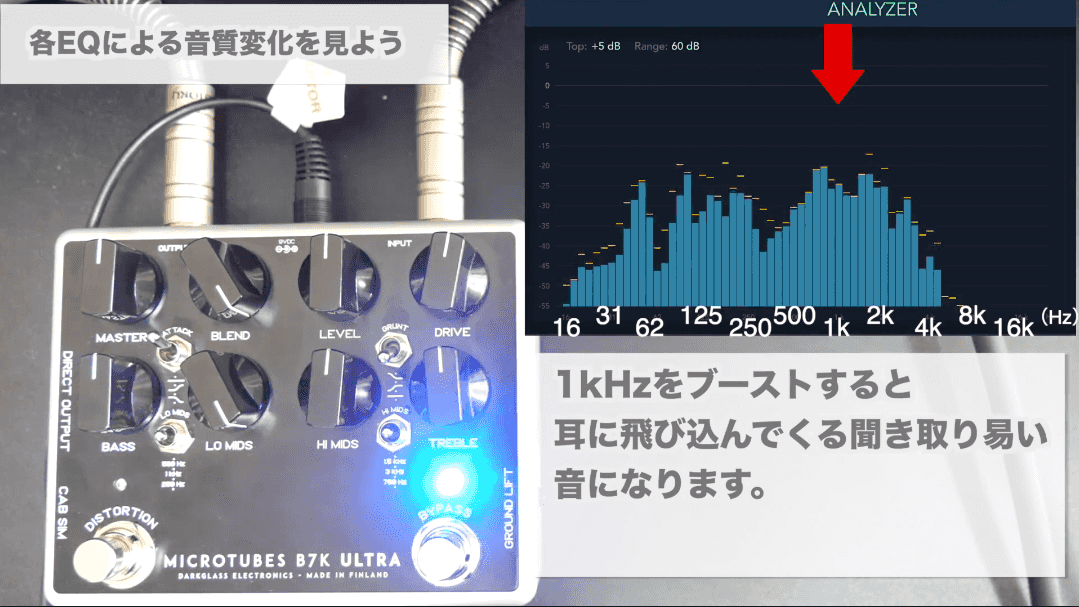

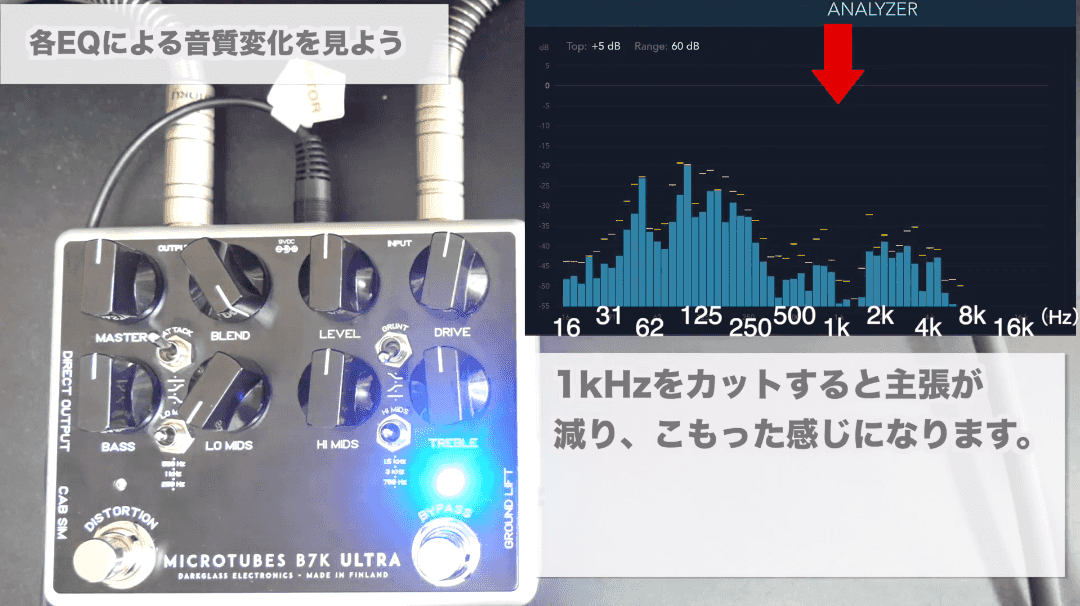

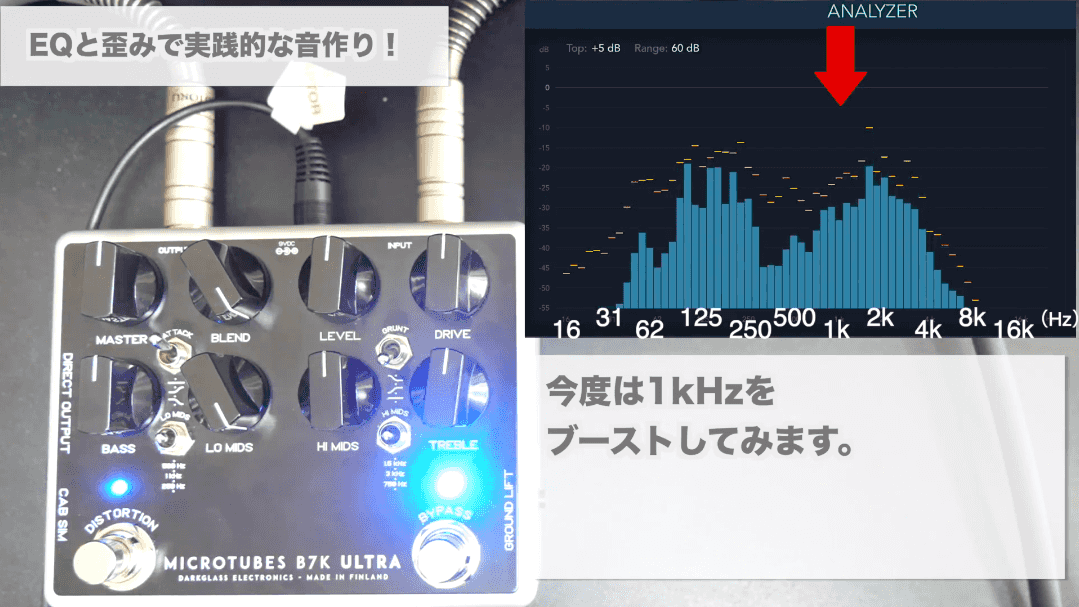

▲1K(1000)Hzブースト

▼1K(1000)Hzカット

1KHzをブーストすると、ガリッとした音になり、より硬質な感じが増します。耳に飛び込んでくる聞き取りやすい音になります。

※コントロール周波数が上がるにつれて、高い音のほうが変化がわかりやすくなるので、フレーズも若干変えています。(なので、アナライザーの形も変化しています)

1KHzをカットすると、少しこもったような印象になり、音の主張が弱くなります。

ブーストすると聞こえが良くなる周波数帯ですが、他の楽器やボーカルとかぶって邪魔をしてしまう可能性も持っています。(MIDSは全て気をつけましょう!)

ハイミッヅ(HIGH MIDS)の調整

続いてハイミッヅ(HIGH MIDS)を聞いていきましょう。

ハイミッヅも750、1.5K、3KHzの3段階で選ぶことができます。

ローミッヅで選べる500Hzと1KHzのちょうど半分の750Hzから設定できるようになっていますね。

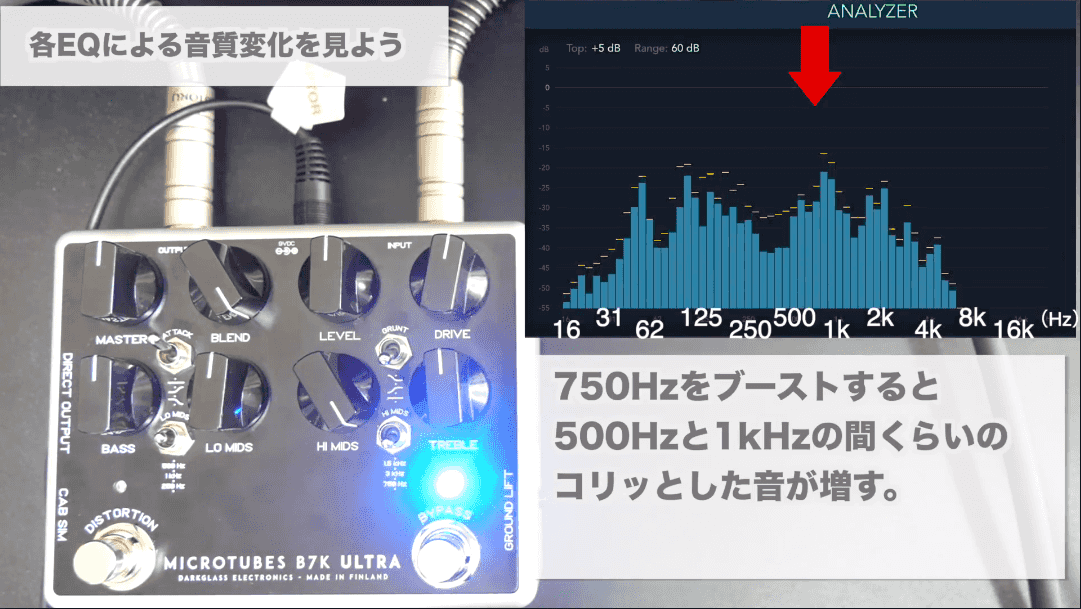

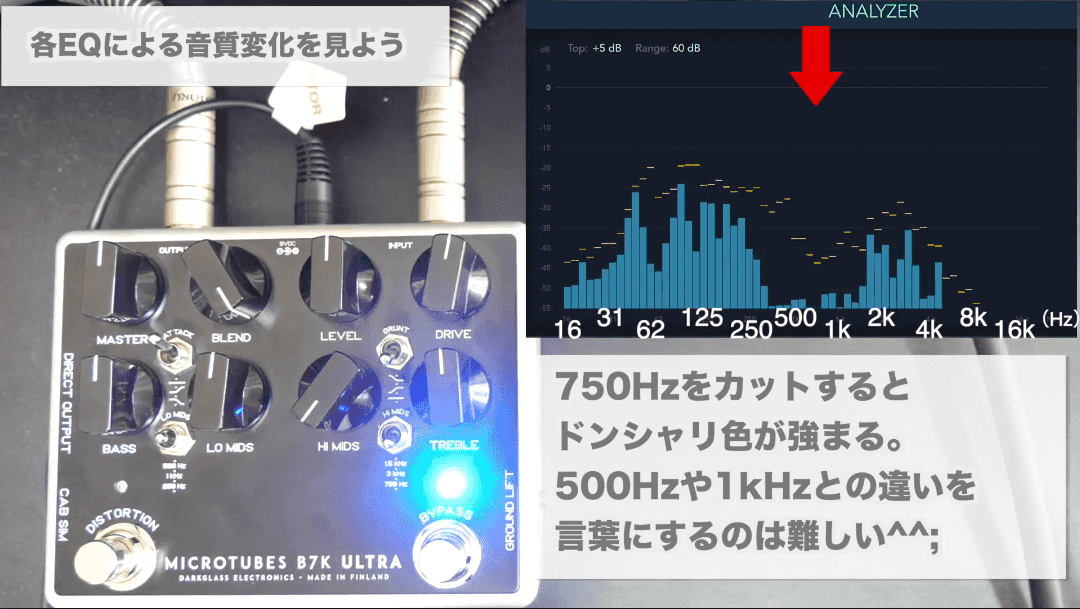

では、まず「750Hz」の変化を見てみましょう。

▲750Hzブースト

▼750Hzカット

500、750、1000Hzと見てきましたが、このあたりの中域の設定は「好み」が大きいかなと思います。

自分がいつも聞いているベースの音はどの音の特徴に近いのか? 聴き比べながら、自分が「どのあたりの中域が抜けてくる音が好きなのか」探ってみましょう。

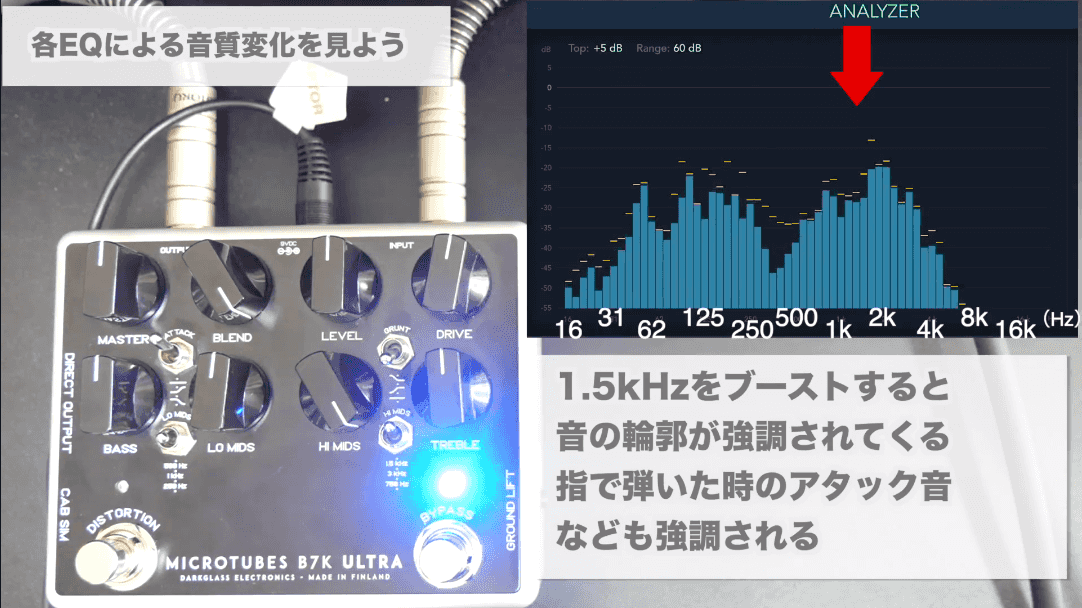

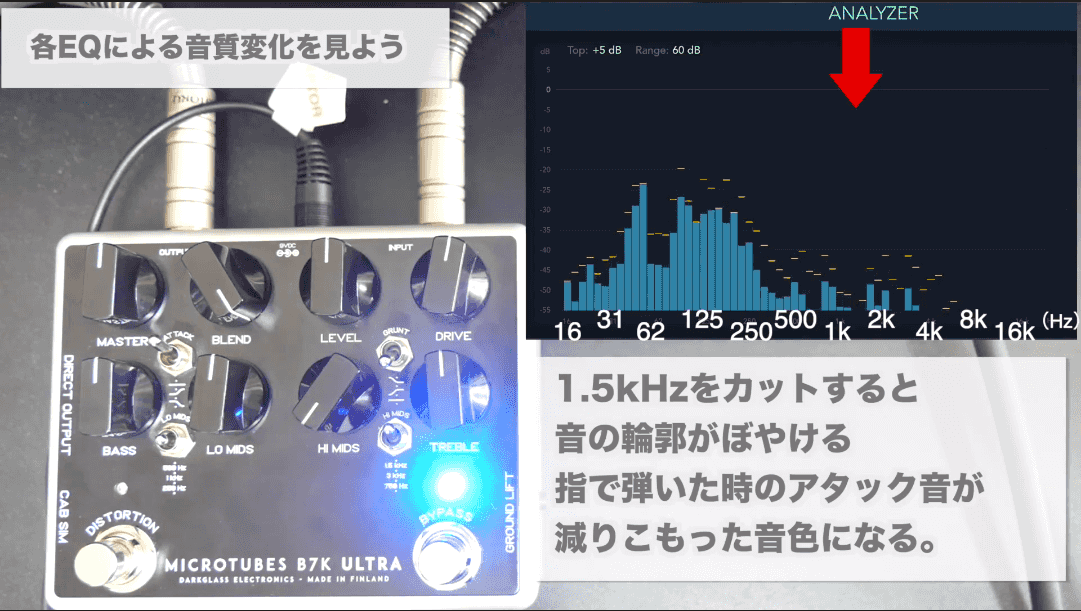

次に「1.5KHz」。

▲1.5KHzブースト

▲1.5KHzブースト

▼1.5KHzカット

1.5KHzをブーストすると、指で弾いたときのアタック音などの高い音が強調されるようになってきますね。

このくらいの音の高さになると、トレブルを調整したときに近いような変化が出るようになってきました。

カットすると、音の輪郭がぼやけて、指で弾いたときのアタック音が減り、こもった感じの音色になります。

1.5KHzは、音の輪郭に関わる周波数と覚えておくと良いと思います。

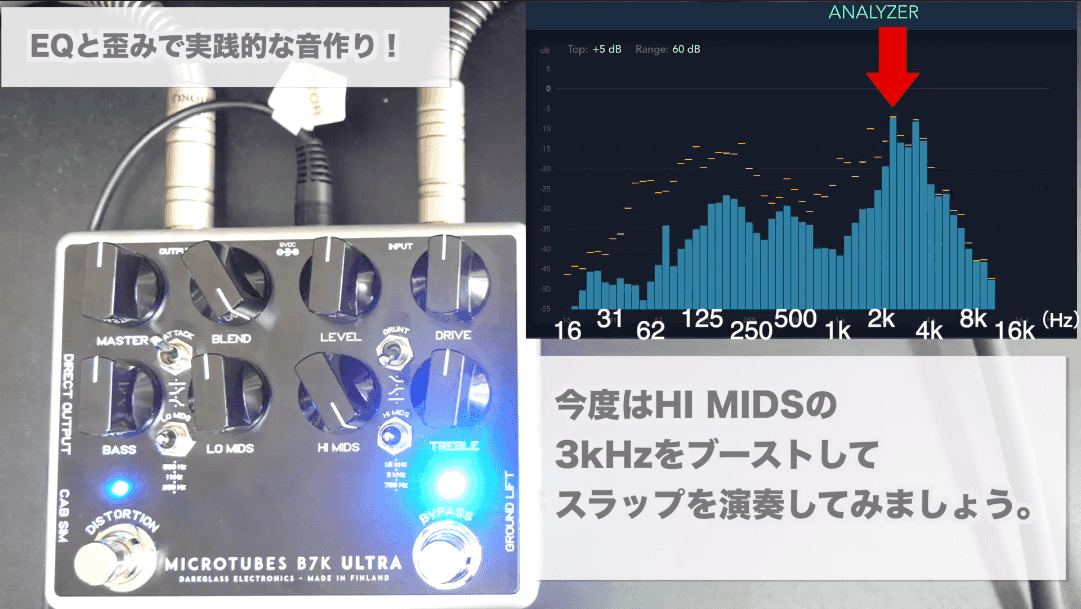

ハイミッヅ最後の「3KHz」を見ていきましょう。

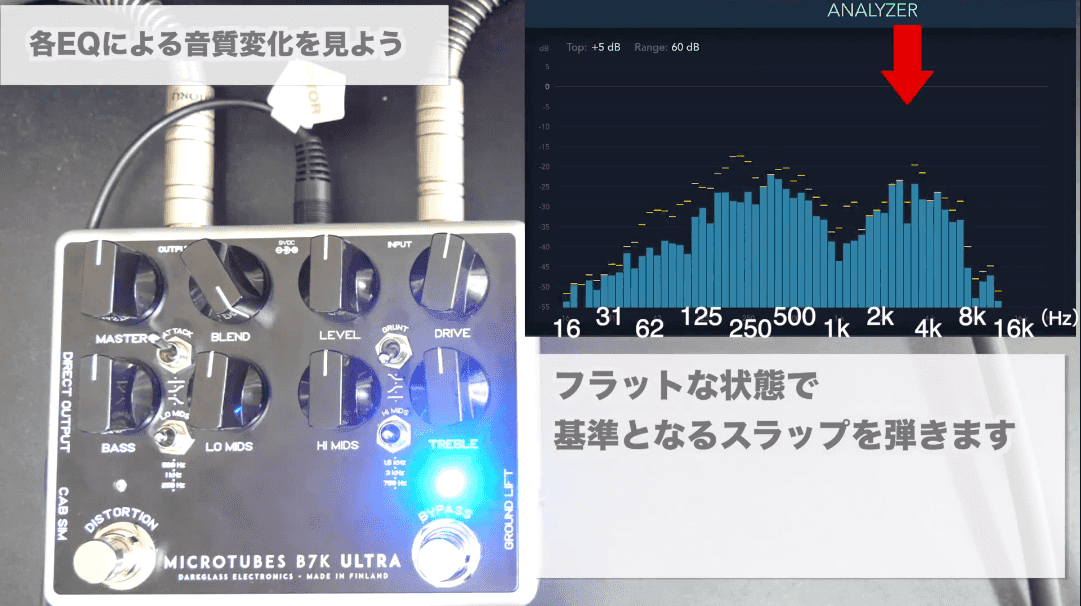

3KHzは、特にスラップのプルで音の変化を感じやすいので(プルは高音域が出やすい奏法)、スラップでアナライザーの変化を見てみましょう。

設定フラットな状態でスラップ▼

この状態から「3KHz」をブースト/カットしてみます。

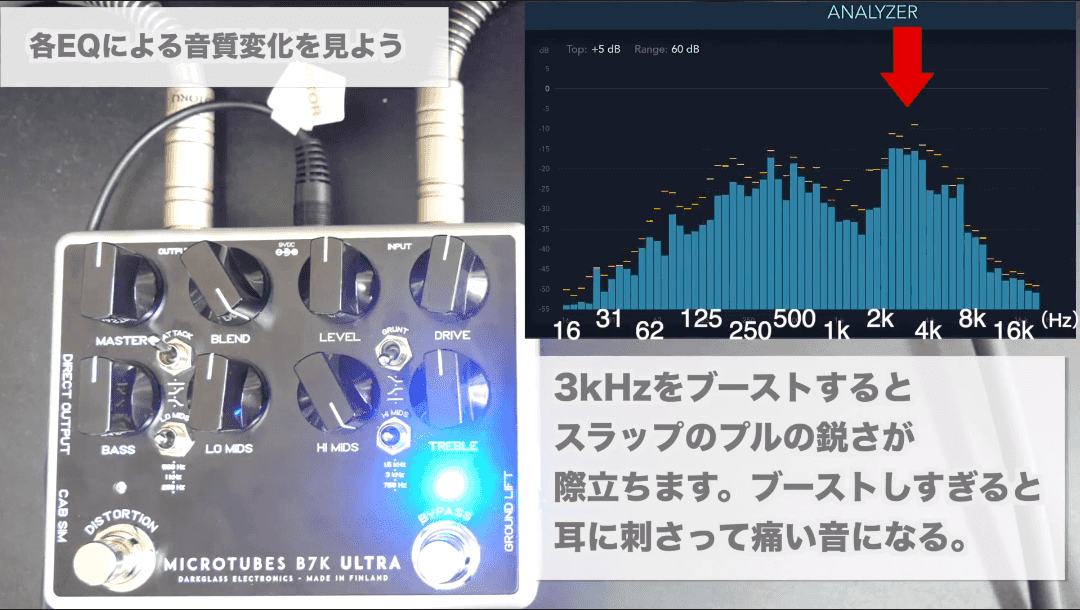

▲3KHzブースト

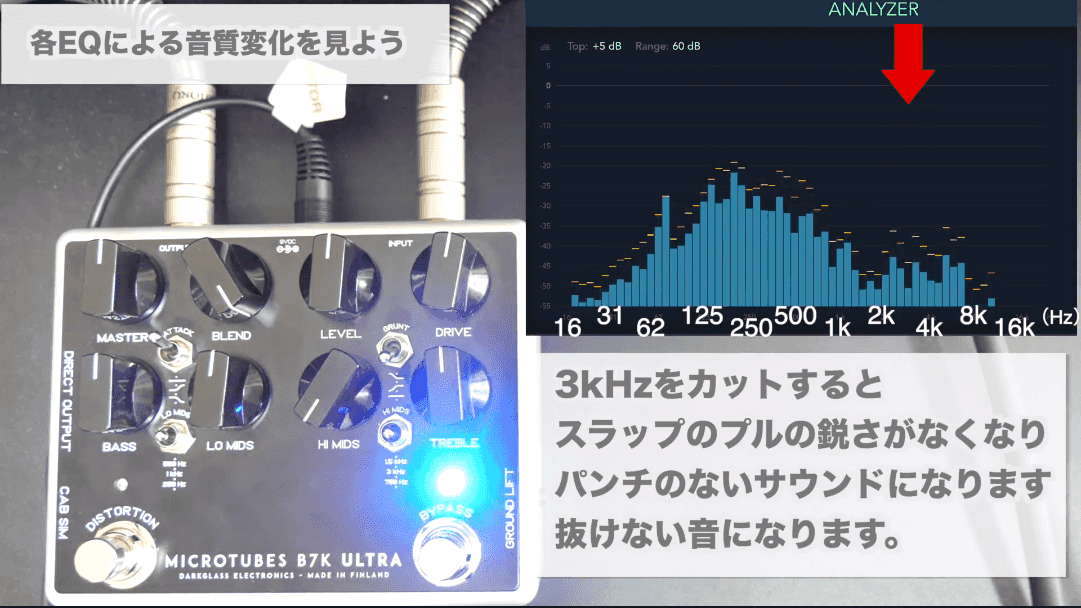

▼3KHzカット

3KHzをブーストすると、スラップのプルの鋭さが増しましたね。ブーストしすぎると耳に刺さる痛い音になるので注意が必要です。(弾き方にもよります)

逆にカットしすぎると、スラップのプルの鋭さがなくなり、パンチがないサウンドになります。カットしすぎると耳触りは悪くなくても、もこもこして抜けない音になります。

トレブル(TREBLE)の調整

いよいよイコライザーセクション最後のトレブル調整にやってまいりました!

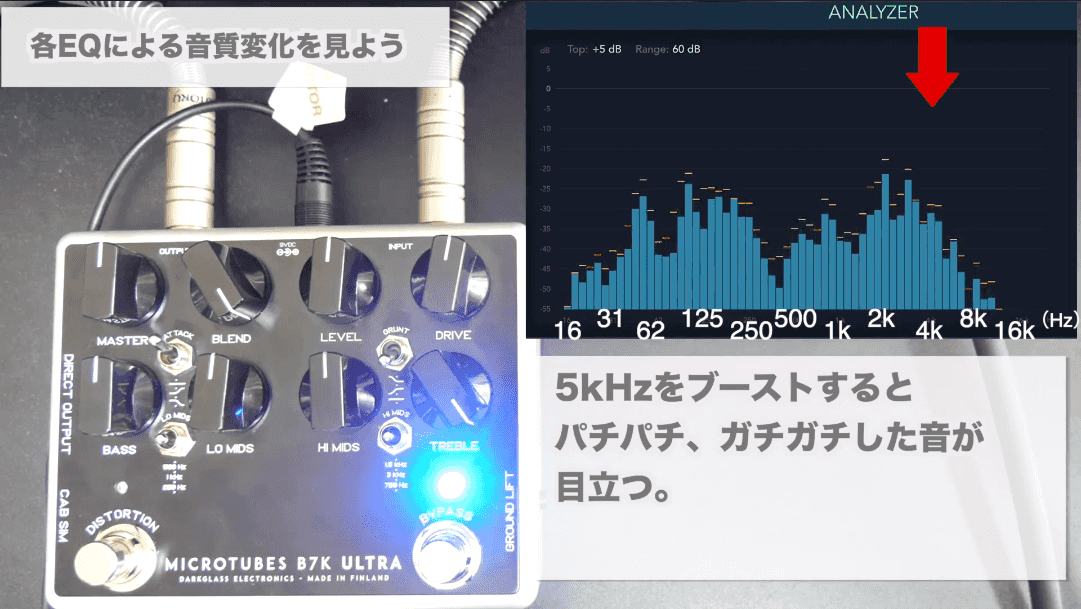

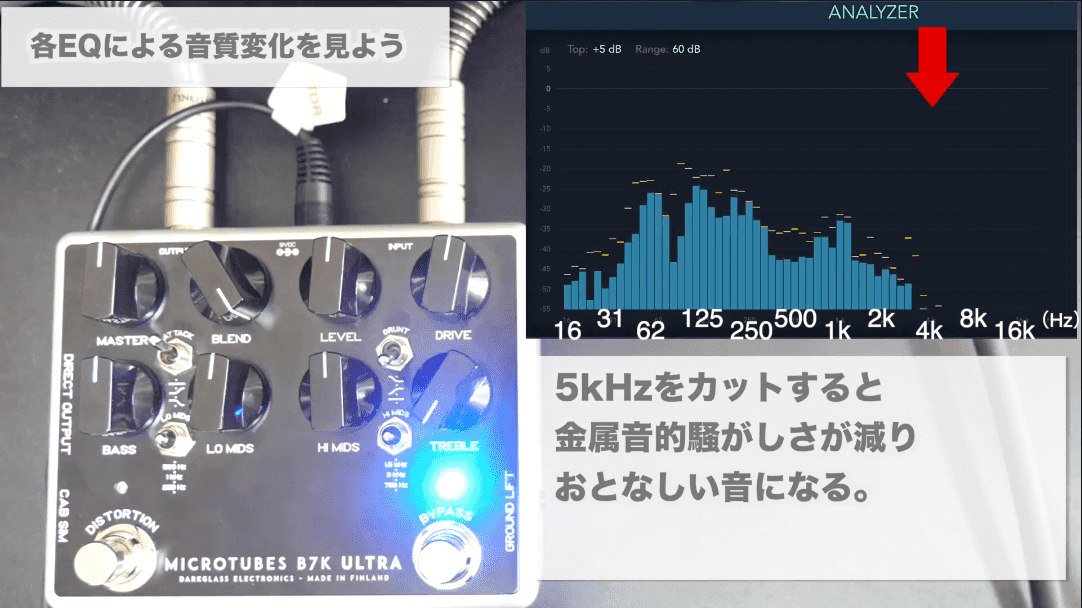

「B7K ULTRA」のトレブルは、5KHzを中心にブースト/カットがされるようです。

5KHzのような高音域は、空気感や派手さ、きらびやかさなどのキャラクターを左右する帯域です。フレットノイズなどの金属音もこの周波数帯域にかかってきます。

▲5KHzブースト

▼5KHzカット

トレブル(5KHz)をブーストすると、アタック音が増強されて、パチパチ、ガチガチという音が目立つようになりました。弦に指が擦れる音や弦とフレットが当たる音が際立ち、硬い印象と言った感じですね。

トレブルをカットすると、金属的な騒がしさが減り、おとなしい印象になります。

「耳に痛くないほうが良いんじゃない?」と思って、カットしすぎてしまうと、バンドで音が抜けない原因にもなります。

実践編:ディストーションで歪ませて、EQを整える方法

▼実践編(36:16〜)

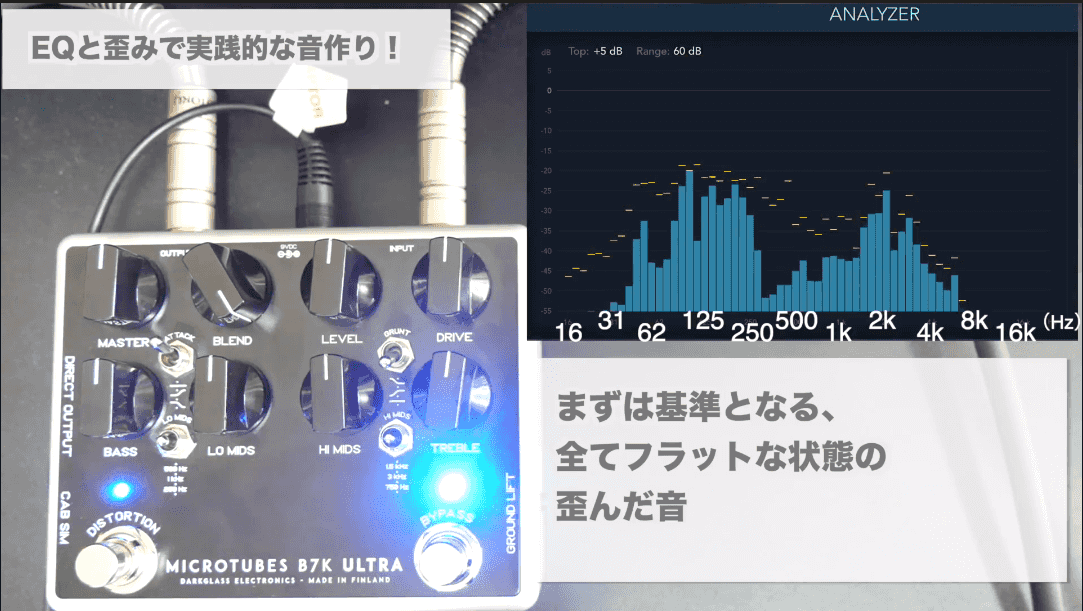

ここまでイコライザーセクションのつまみによる音の変化を見てきましたので、次は実践的にディストーションで歪ませたときのイコライザーの効き具合をみて、音作りをしていきましょう。

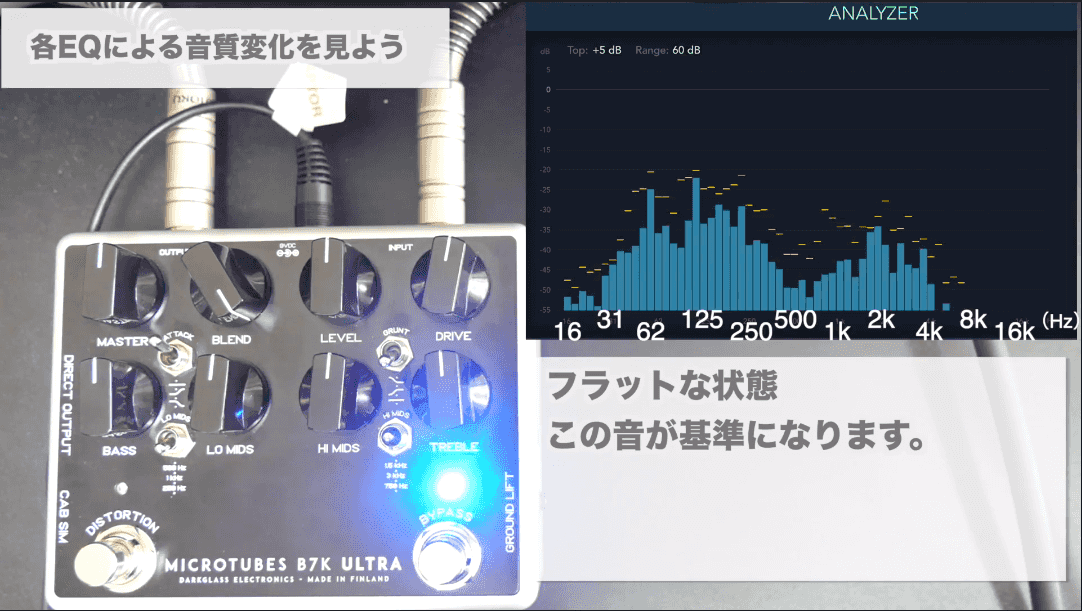

まずは基準セッティングとして、

- イコライザーを全てフラット

- 歪み設定については、ブレンドをMAX

にした状態で見ていきましょう。

おさらいですが、「B7K ULTRA」は、ディストーションスイッチを入れると「ドンシャリ」系の音になります。

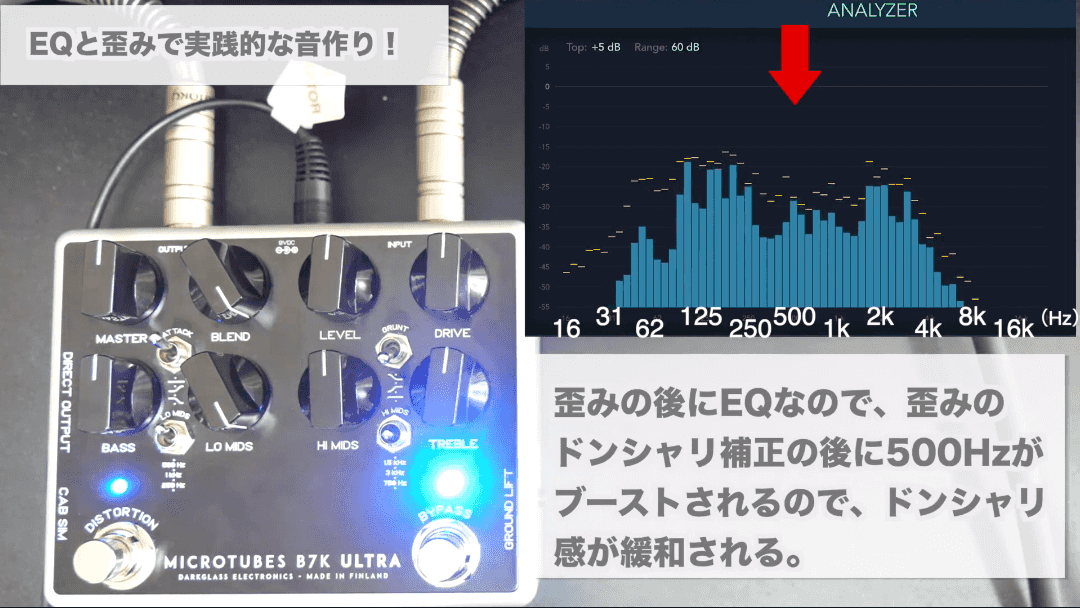

まずローミッヅを500Hzにして、ブーストしてみます。

「B7K ULTRA」では、音を歪ませたあとにイコライザーがかかるようになっています。

なので、イメージとしては、歪みとともにドンシャリ補正のかかった音に500Hzがブーストされるので、ドンシャリ感が緩和されます。

500Hzをブーストすることで、歪み量や歪み加減が変わらずに、音の主張が増してくる感じがしますね。

次にローミッヅの1KHzにして、ブーストしてみましょう。

1KHzは、人間が聞き取りやすい周波数帯域なので、軽くて耳に入りやすい音が増えます。

人によっては、うるさいと感じてくる部分かもしれません。

次にスラップでの音作りに大きく関わってくるハイミッヅの3KHzをブーストしてみましょう。

歪ませることでドンシャリになり、高音域はすでに増強されているところに3KHzをブーストすると、かなり耳に痛い感じの音になってきますね。

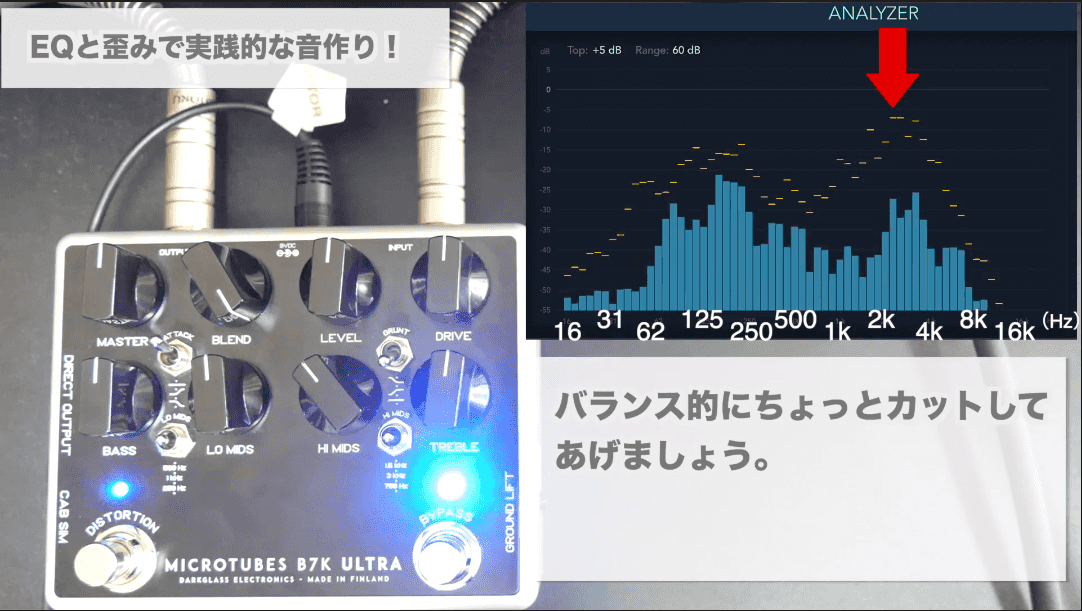

もしスラップ時の音作りとして「B7K ULTRA」を使うのであれば、3KHzのはハイミッヅを少しカットしてあげるような使い方が良いかもしれません。

スラップの音作りで重要なことは、サムピングとプルの音量バランスをとることです。

今回は、サムピングの低音が少し足らない感じがするのでブーストしていきます。

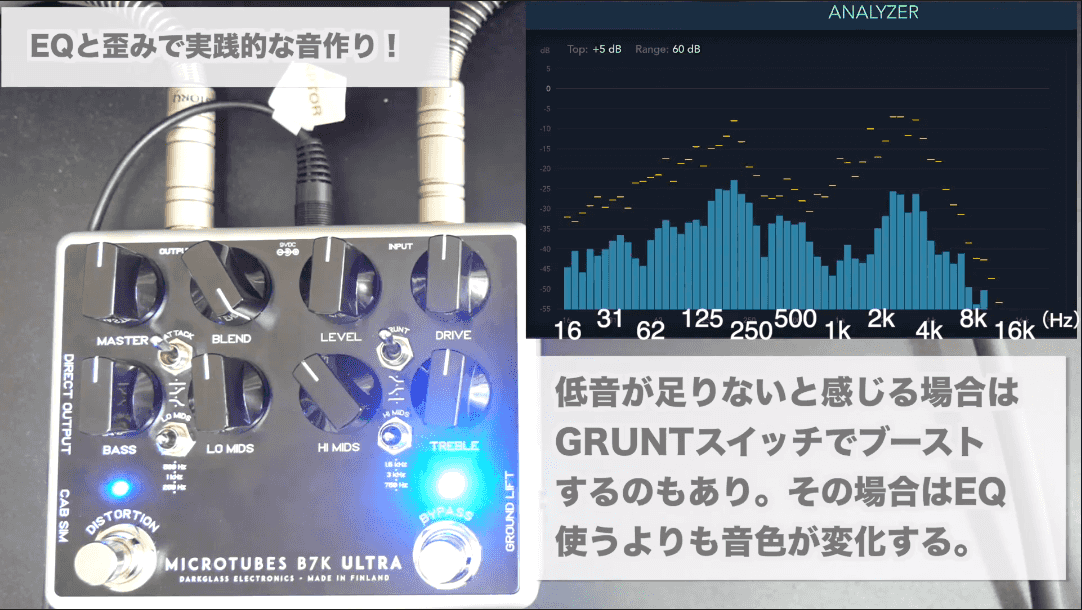

もしも、それでも低音感が足りないな〜というときはグラントをブーストするのも一つの手です。ただしこの方法では、歪みの音色が変化します。

歪みのスイッチとともに、ドンシャリ補正がかかるので、クリーンのときのイコライザー効きとは、また違った効果を感じることができます。

イコライザーはディストーションチャンネルとクリーンチャンネルで共通の設定になるので、2チャンネル切り替えて使う場合は、両方の音を見ながら調整する必要があります。

音作りの手順としては、

①アタックとグラントを使って、ディストーションの大まかな音作りを決める

アタック → 歪みのきらびやかさ

グラント → 歪みの太さ

※グラントは、ベースがアクティブかパッシブかなど、ベース本体の低音の強さが顕著に影響を及ぼす。

②イコライザーセクションで歪みにもクリーンにも「補正」として生かされる設定にする

実験!“EQ×DS”エフェクターのつなぎ順で音はどう変わる?

今回の「B7K ULTRA」 では、グラント・アタックが「クリッピング(歪み)ステージ前」のイコライザー調整、他ベース、ミッド、トレブルは歪み後のイコライザー調整という2つの「イコライジング」がありましたが、

これはエフェクターを組む上で重要な知識。

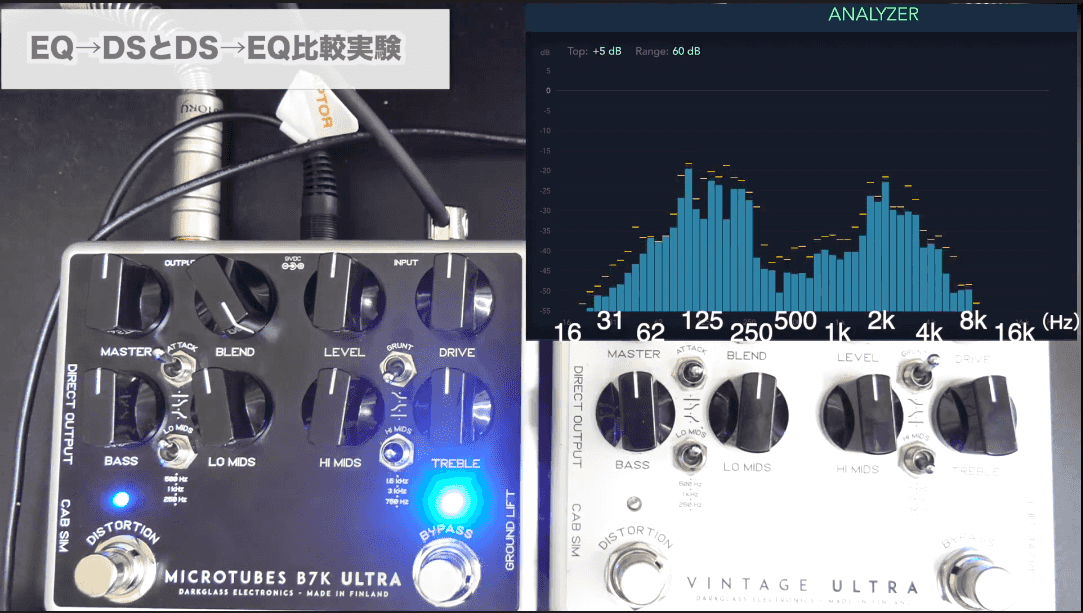

ということで、今回はもう一台イコライザーとして、Darkglassの「VINTAGE ULTRA」を使って、前段階にイコライザーが入ると歪みの質はどう変わっていくのかを見ていきましょう!

写真右側の「VINTAGE ULTRA」は、今回は単なるEQとしての役割として使っていきます。

まずは基準として、

- 前段階のEQ(VINTAGE ULTRA)はオフ

- 「B7K ULTRA」はディストーションスイッチをオン

- ブレンドをMAXにして、ほかはフラット

の状態で見ていきましょう。

歪みを入れているので、500Hz付近がカットされたドンシャリサウンドになっています。

では、このカットされている500Hzのローミッヅを前段階EQ、後段階EQでそれぞれブーストしてみて、どう変わるのかを見ていきましょう。

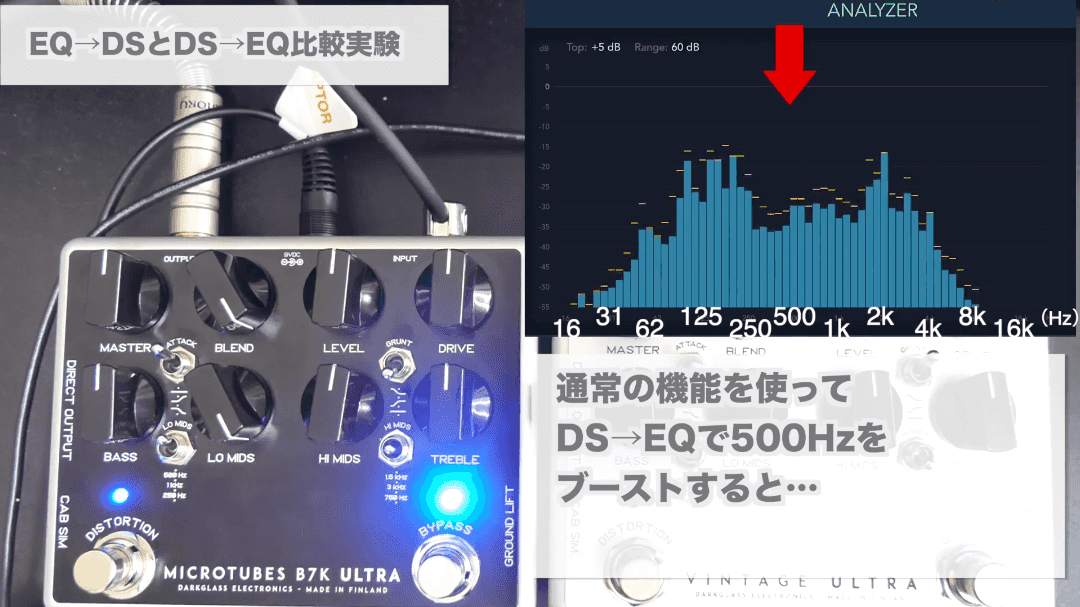

DS→EQ(B7K ULTRAのみで完結)

まずは、通常の機能を使って、500Hzをブーストしてみます。DS→EQで「後段階のEQ」です。

アナライザーを見ても、顕著に500Hz部分が増えていますね。

「補正機能」としてイコライザーを使いたい場合は、「後段階(DS→EQ)」のほうが効きが良くなります。

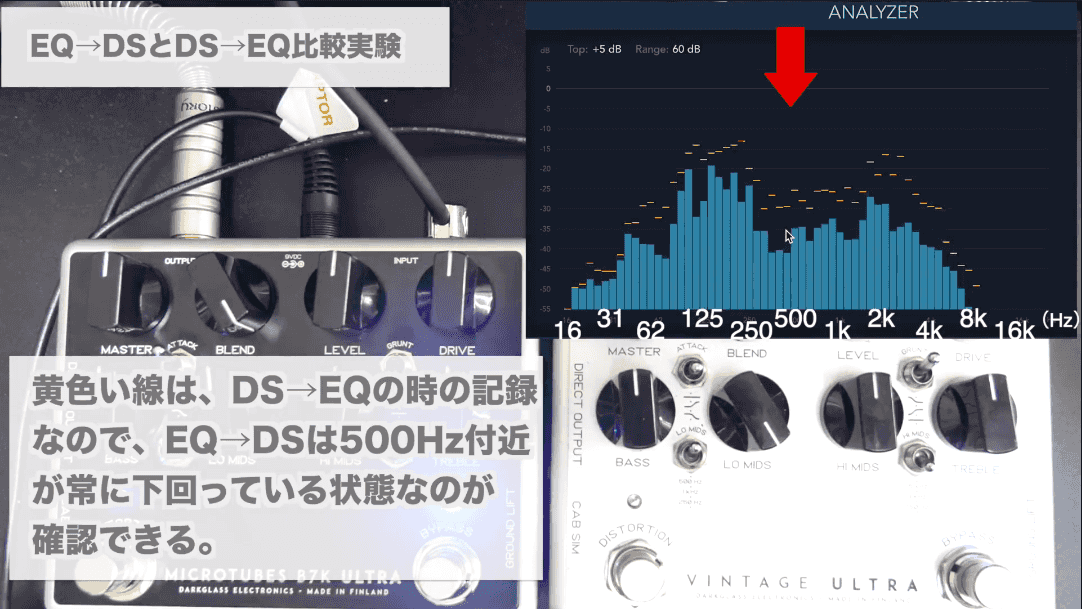

EQ→DS(前段階にVINTAGE ULTRA)

次に、「B7K ULTRA」の前にEQとして「VINTAGE ULTRA」をオンにして音の変化を見ていきましょう。

アナライザーの黄色い線は、DS→EQのときの記録なので、EQ→DSは500Hz付近が常に下回っている状態なのが見て取れますね。

前段階で500Hzをブーストしておいても、「B7K ULTRA」の歪みスイッチが入ることでドンシャリ補正がかかるため、500Hz付近が叩かれてしまいます。

音色は、よりジャリジャリとした感じが増しているのが分かります。

このように前段階のEQを調整することで歪みの音色が変わります。

EQが歪みの“前”

歪みの質を大きく変える役割

EQが歪みの“後”

歪んだ音の音抜けを良くする役割

まとめ:B7K ULTRAを使った音作り

お疲れさまでした! 内容がかなり分厚いので、忘れないためにも最後におさらいをしていきましょう。

①ベース本体を含めて、その他の機材のセッティングがどんな状態か、から考える。

使っているベースは、アクティブか、パッシブか?

「B7K ULTRA」の前にどんなエフェクターをつないでいるのか?

これによって、セッティングが大きく変わってくるのが「B7K ULTRA」です。

②バンドアンサンブルや曲調などを考える必要がある。

そもそも歪ませて使うかどうか?

どれほど歪ませるのか?

硬い音かマイルドな音か?

どんな音が求められているのか?

③ ①と②を踏まえた上で自分の好みを考える。

音作りは、状況によって変わってくるので、正解はありません。

なので、この前スタジオリハで作った音が良かったから、といってセッティングを写真に収めておいても、場所が変わったり、メンバーの弾き方・音作りが変わっていたら、全く同じでは通用しないこともあります。

また、例え同じ曲を演奏するとしても、バンドアンサンブルと「弾いてみた動画」では音作りが違います。

「一概にこうした方が良い」といえないものだからこそ、Darkglassは「様々な要望に答えられる=幅広く使える」というコンセプトで、作られているのではないかなと感じます。

つまみがたくさんあると、色々いじらなきゃいけないような気がしてしまいますが、まずは大きな選択肢から決めていって、細かい最終調整はそんなに要らない状態を作るのが理想かなと思います。

さいごに:B7K ULTRAはどんな人におすすめ?

最後に私個人的に、どんな人に「B7K ULTRA」をおすすめしたいかというお話で終わりましょう。

「B7K ULTRA」の特徴を踏まえて、

注意!フリマ・中古で買うときは、バージョンを確認しよう!

「Darkglass高いしなぁ……中古を探してみよう!」と考えている方は、もう少しお付き合いください!

冒頭にも少し説明しましたが、「B7K ULTRA」は、現段階で3つのバージョンが発売されています。

V2……今回レビューで使っているモデル。

V2 With AUX IN……V2がさらにMP3プレイヤーから曲を流せるようになったモデル。

| メーカー | Darkglass Electronics |

|---|---|

| 種類 | 歪み/プリアンプ |