King Gnuの大ヒットナンバー「白日」。

「コピーしたいけど、なんだか上手く弾けない……」という方のために弾き方やコピーのポイントについて、解説していきます!

今回は、私が耳コピをしたベースラインを元に解説していくので、原曲と多少異なる部分がある点はご了承ください。

このベースライン解説は、完コピを目標とするものではなく、コピーバンド、学祭ライブなどでかっこよく演奏できることを重視しています。私なりのベースラインの“解釈”を入れていきますが、これが絶対に正解だとは限りません。

また、単純にTAB譜を見てコピーするだけでなく、自分のベースライン作りに役立つお話を交えながら解説していくので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!

Piascore

https://store.piascore.com/scores/54266

ココミュ (銀行振込・コンビニ決済可能)

https://www.kokomu.jp/sheet-music/1850【4弦ベースTAB譜】

※4弦用は5弦のフレーズを元にアレンジしています。

Piascore

https://store.piascore.com/scores/54372

ココミュ(銀行振込・コンビニ決済可能)

https://www.kokomu.jp/sheet-music/1851

“白日”1番Bメロを演奏する3つのポイント

※この曲は1番Bメロよりベースが入ります。

まず、ベースが入り始める1番のBメロについて、3つのポイントを解説していきます。

- はねたリズムについて(リズムのとり方)

- 音価(音の長さ)について

- コードごとのベースラインについて

また、「白日」の原曲は5弦ベースで演奏されていますが、「4弦ベースしか持ってない……」という方のために、4弦ベースでアレンジして弾く方法についても補足的にお話していきます。

はねたリズムについて(リズムのとり方)

「リズム隊」とも呼ばれるベーシストとして、しっかりと押さえておきたいのが「リズムのとり方」です。

この曲では、

ハネるリズムを理解する方法

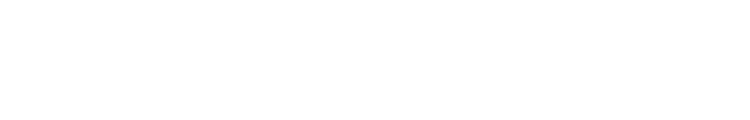

まずは、指を鳴らしたり、手拍子などをして拍子を感じましょう。(ワン・ツー・スリー・フォーに合わせて鳴らします)

手拍子に合わせて、8ビート(8分音符)を歌います。

8ビートが歌えたら、それをさらに半分にして、16分音符で歌ってみましょう。

最後に、16分音符をハネさせて歌います。

このようにカンタンなところから順番にやっていくと、攻略しやすくなると思います。

譜面上では、16分音符で書かれていても、譜面の冒頭部分に

のような表記が入っていたら、この曲は「16分音符がハネますよ〜」という指示になります。

「8分音符のフレーズを弾くなら、ハネててもハネてなくても同じじゃない?」と思われるかもしれませんが、ハネたリズムを理解して取っているのとハネていないリズムを感じているのでは、演奏されるニュアンスが変わってきます。

音価(音の長さ)について

「音価」というのは、音の長さのことを言います。

譜面上では、一口に「4分音符」「8分音符」と音の長さは表されますが、それ以上に感覚的な差で音の長さをコントロールしていくことで曲のニュアンスは左右します。

特に「白日」の1番Bメロに関しては、

音価を意識するポイント

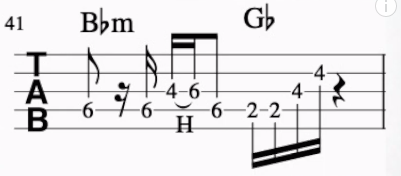

更に細かい演奏ポイントについて解説していきます。

ポイント①

このように1拍目の頭に16分音符を加えてあげると、ハネ感が出しやすくなります。

「速くて難しいかな〜」という場合は、8分音符でも大丈夫ですが、「16分音符がハネている」という感覚を感じながらタイトに演奏することがポイントです。

ポイント②

また、「タータタ」というリズムパターン(“ラーメン”というときのリズム)は、しっかり16分音符のハネを感じながら弾きましょう。

8分音符部分は切らずにギリギリまで伸ばす意識で弾くことがポイントです。

ポイント③

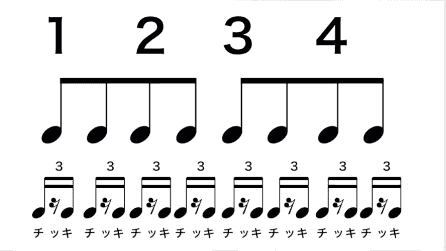

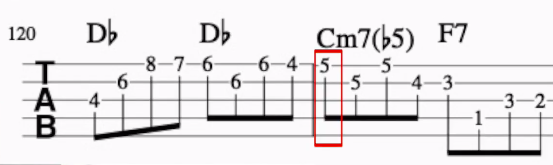

Bメロ最後の2小節、つまりサビ直前の部分です。

ここまで全体「タイトに」という話でしたが、ここでは「サビがいよいよ来るよ!」という高揚感を演出するようにしっかりと音を伸ばしましょう。

タイトな感じと対比になって、とてもかっこいいベースラインですね!

リズムも細かくならないように大きく呼吸して、一息で歌うつもりで弾きましょう。

サビ前の最後の1音は、しっかりと伸ばしつつ、ビブラートをかけるとかっこいいです!

コードごとのベースラインについて

曲をさらにかっこよく演奏するためには、

が実はとても重要です。

「これを機に詳しく勉強を始めたい!」という方は、以下から無料で「コードトーン早見表」がダウンロードできます。ぜひ参考に使ってみてくださいね!

「ちょっと今はいいかな……」という人は、飛ばしてしまっても構いません。

ココからは、

- メジャー・スケール

- マイナー・スケール

- ダイアトニック・コード

の知識が必要になります。

(これらがわからなくても、なるべく分かるように解説していきます)

コード進行を理解するメリット

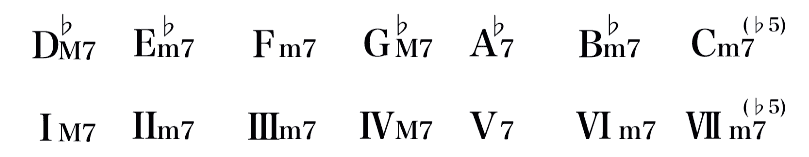

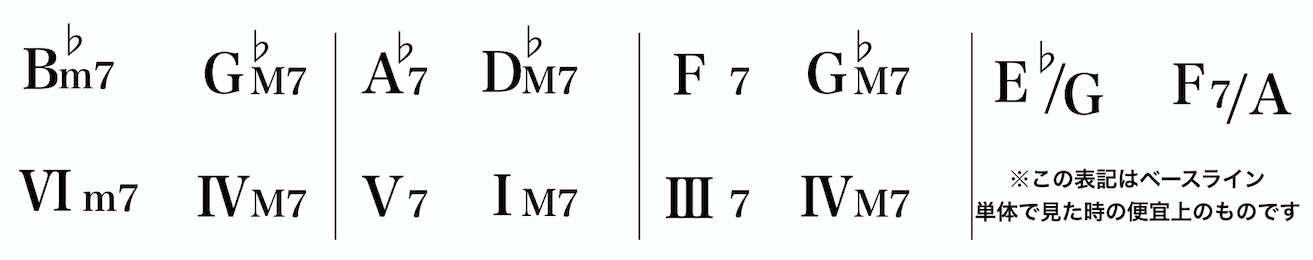

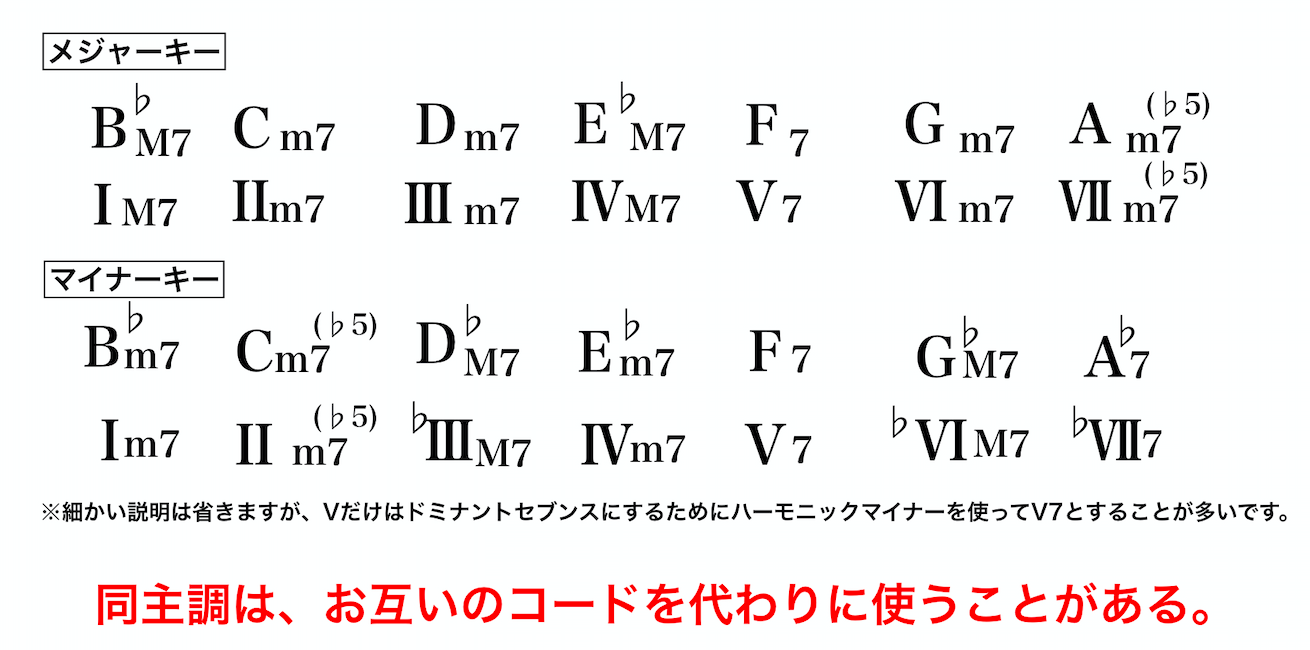

コード進行を理解するために、まずは曲の「キー」を把握しておきましょう。

キーがD♭のときのダイアトニックコード(主要なコード)は以下の通り。

これらを理解することで、

- だいたいどんなコードが出てくるのかが分かるからミスが減る

- コードの“意味”が分かって、音楽的に曲を覚えることができる→だから上手く聞こえる

というメリットがあります。

1番Bメロコード進行考察

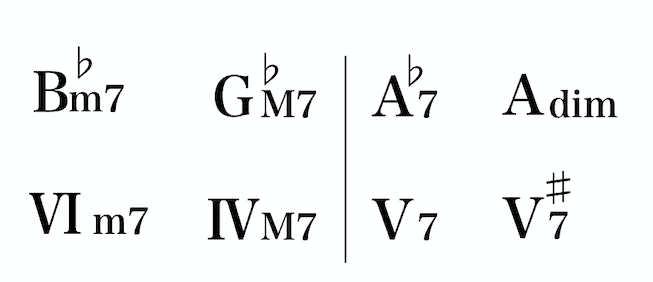

基本のコード進行

「白日」の1番Bメロで主軸となっているコード進行は、以下の通り。

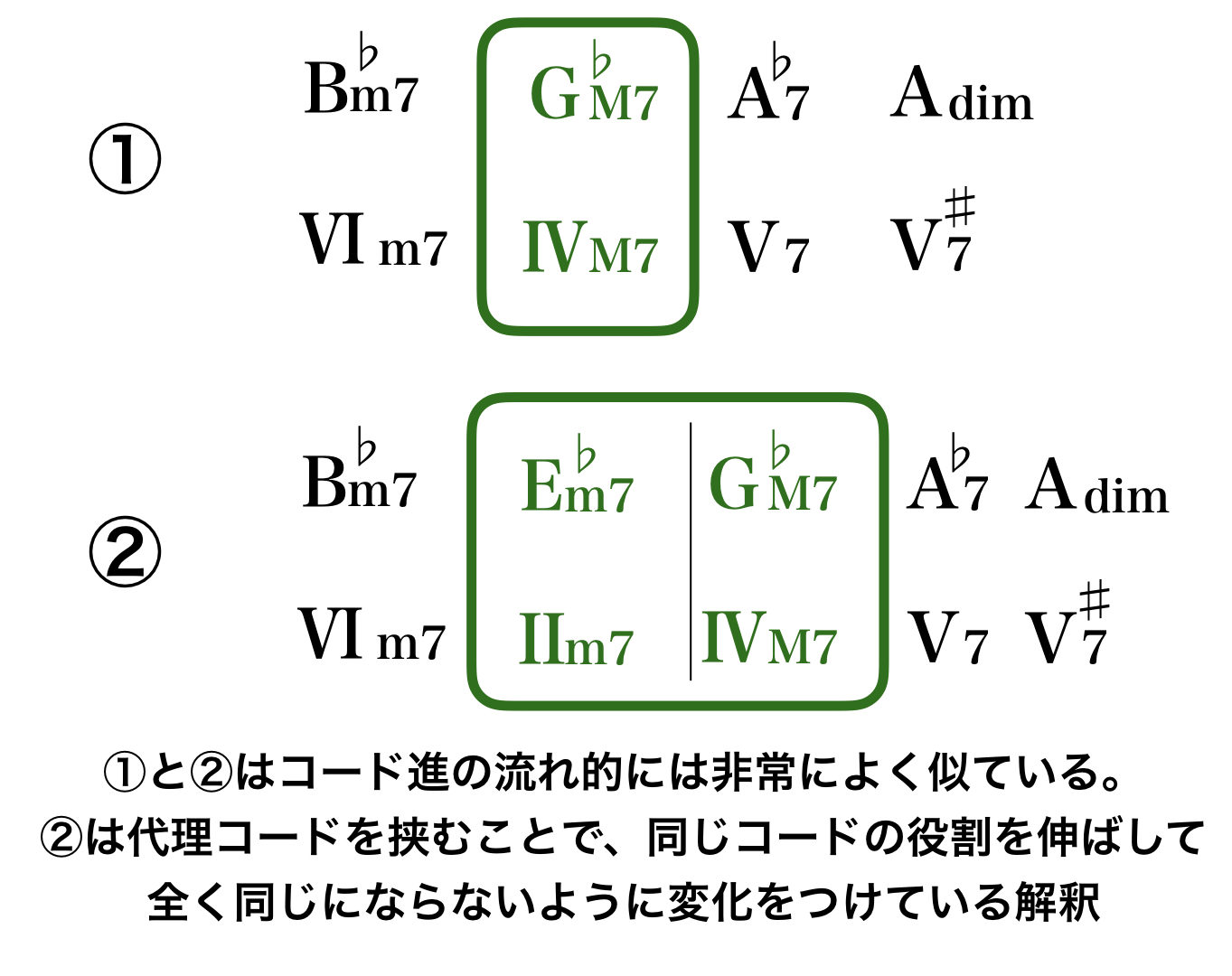

このコード進行を基本にして前半2小節、後半2小節で若干変化をつけて繰り返しているとも捉えられます。

同じようなコード進行を繰り返しながら、若干の変化をつけるというのは、コード進行の基本パターンです。

置き換えても、「同じような流れ」を崩さないコードを「代理コード」と呼びます。

4番目のコード(IVM7)と2番目のコード(IIm7)は、メジャーとマイナー(明暗)の対比として、よく使われます。

邦楽ロックの王道技“パッシングディミニッシュ”

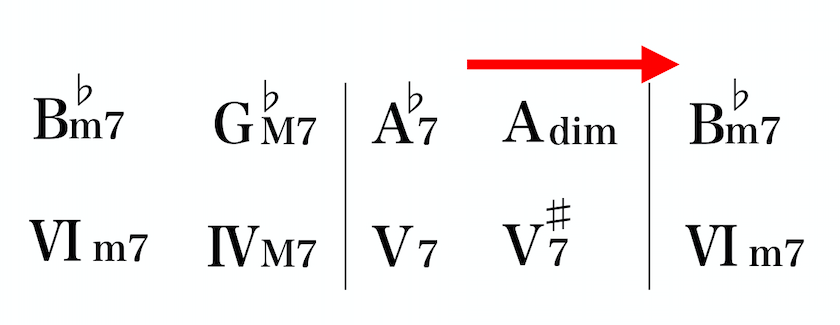

半音ずつ(1フレットずつ)上がったり下がったりする流れは、人が「スムーズ」に感じやすいラインです。

この場合、コードのルートだけを見ても「A♭→A→B♭」と半音ずつ(1フレットずつ)登っていくようになっています。

ここで出てくる「Adim」はダイアトニックコードではありませんが、5番目のコード(V7)から6番目のコード(VIm7)へと「迫りくる感じを演出させる」コードとして、よく使われます。

音楽用語としては、「パッシングディミニッシュ」と呼びます。「パッシング=経過する」という意味合いですね。「ディミニッシュ」というのは、メジャー、マイナーと同じくコードのタイプの名前です。

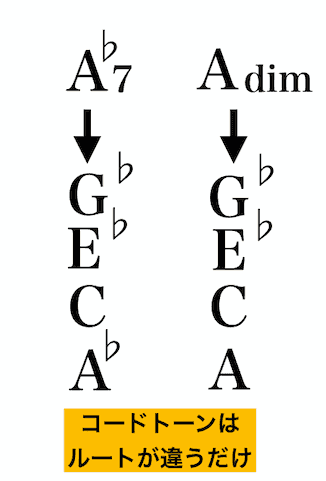

コードトーンを見てみると、5番目のコード(V7)とルートだけが半音上がっている、という特徴があります。(コードトーンが近いので流れがスムーズに感じるということもあります)

ベースラインとコードトーンの関係

TAB譜を見てコピーしていて、「ベースライン」ってルート以外何を弾いているのかよく分からない……という方も多いと思います。

そんな方にまず覚えてほしいのが「コードトーン」です。

CM7だったら「C・E・G・B」、DM7だったら「D・F#・A・C#」

これらがコードトーンと呼ばれる音です。

これだけ言われても、「何? それどうやって覚えるの?(大変そうだし……よし」と、安らかな顔で電源ボタンを押そうと思っているあなた。もう少しお付き合いください(笑)

いきなり全部を覚えるのは大変なので、ぜひ無料のコードトーン早見表をお持ち帰りください!

「ワテは、まだまだいくぜよ!」という方は、この先もどんどんコピーしていきましょう。

「白日」をコピーすることで、コードトーンを覚える練習にもなります。

特にベースラインでは、コードトーンを低い方から高い方へ登るだけでなく、高い方から低い方へ下るラインもあるので、そういった点も気にしながらコピーしていくと自分のベースライン力が磨かれていきます。

4弦対策

「白日」は、5弦ベースで演奏されることから、5弦ベース用の楽譜が多く、「どうしよう……」と悩まれている方もいるでしょう。

しかし、1番のBメロに関しては、5弦を使わないフレーズなので、4弦奏者のみなさんも同じように弾くことができます。

TAB譜の一番下の線を無視して見ればOKです。

“白日”サビを演奏する3つのポイント

サビの演奏ポイントをまた3つに分けて解説していきます。

- リズムのとり方について

- コード進行について

- 4弦対策

の順に解説していきます。

サビのリズムについて

サビでも、同じく16分音符のハネたリズムが重要になってきます。

Bメロでは、タイトに弾くことで、休符や間を使ってハネた感じを出してきましたが、サビは少し演奏パターンが変わります。

「タァカタァカ」と16分音符のフレーズが入ってくるので、リズムのコントロールがよりシビアに演奏に出てきます。

ハネのリズムトレーニング

「白日」は、少しファンク的なフィーリングが入ってくるので、

が大切です。

このノリを「グルーヴ」と呼ぶこともあります。

グルーヴを感じるために、まずはベースを弾かずに、腕を振りながらカウントし、振り上げるときの「タメ」を感じることを意識しましょう。

カウントとともに上方向へ振り上げるようにしてリズムをとることがポイントです。

曲を聴きながら腕でリズムを掴み、慣れてきたら、そのリズムを体の中で感じながらベースを弾いてみましょう。

音が鳴っていなくても、体で自然にリズムをとっているのが理想の状態です。

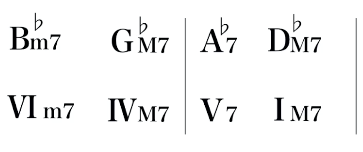

サビのコード進行について

サビ前半2小節

サビの出だしの進行は、少しBメロと似ていますね。

ダイアトニックコードで見ると、「ロクヨンゴーイチ」と呼ばれる王道進行です。(ローマ数字のまま読みます)

王道進行でスタートしながら、後半2小節が少し変わった進み方をします。

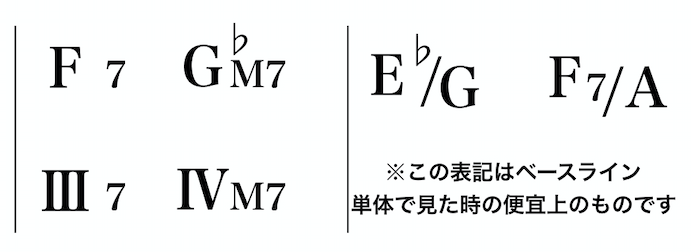

サビ後半2小節

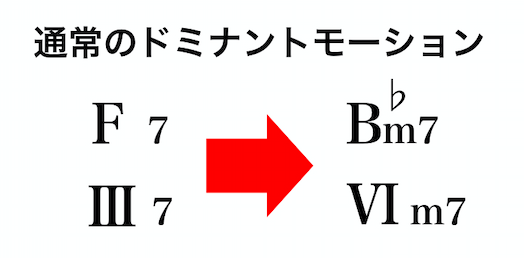

ダイアトニックコードの3番めのコードは「Fm7(Ⅲm7)」なので、ここでの「(F7)Ⅲ7」はダイアトニックコードではないコード(ノンダイアトニックコード)です。

あまり難しく考えず、曲のスパイスになるコードだと考えてください。

コードの特性上、このドミナント・セブンス(“●7”と表記するコード)は、「4度上のコードに進みたくなる」という性質を持っています。

あまり理論がわからないという方は、「ドミちゃんには婚約者がいる」くらいに考えておいてください。

素直に4度上に進まずに、半音上のコード「G♭M7(ⅣM7)」に進んでいるのが、このサビのスパイスになっていると考えられます。

●7(ドミナント・セブンス)は4度上(5度下)のコードに着地したがる性質があるので(ドミナントモーション)「Ⅲ7」は「Ⅵm7」に戻るときによく使われます。そのため「Ⅲ7」はダイアトニックコードではないが頻出コードです。

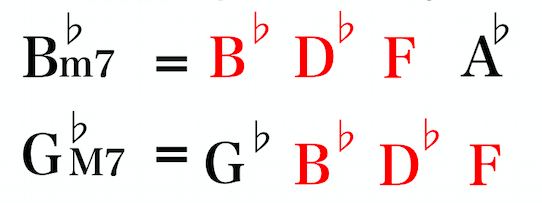

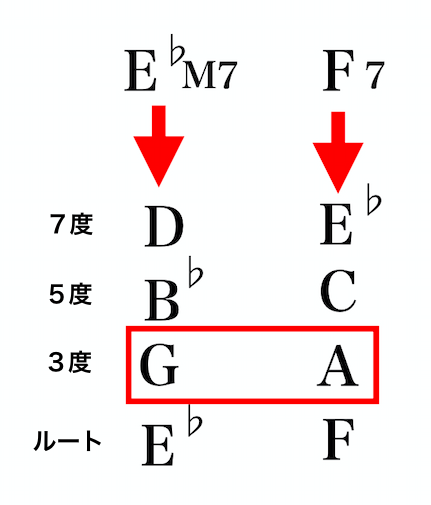

今回の「白日」のコード進行では、「Ⅵm7」の代わりにコードトーンがにている「ⅣM7」へ向かっている。

コードトーンを見てみると、4音中3音が同じ。これを「みなしドミナントモーション」と呼びます。

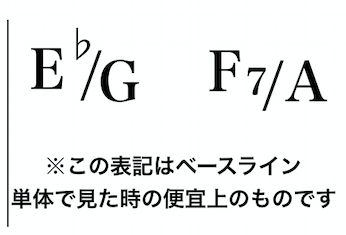

4小節目には、ちょっと見慣れない分数コードも入ってきて、理論初心者の方は「やっぱり理論って難しいんだ……」諦めかけているかもしれませんが、ここも順を追っていけばちゃんと理解できます!

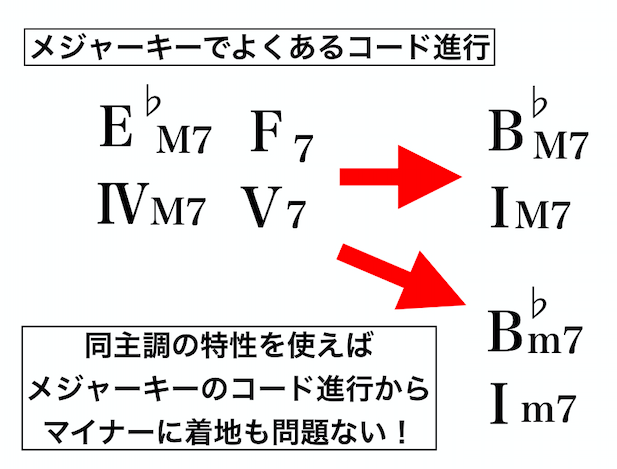

曲の主要コードに「ダイアトニックコード」という7つのコードがありましたが、“親戚”的なダイアトニック・コードが登場することがあります。

それが

同主調というのは、「Cメジャー・スケール」と「Cマイナー・スケール」というように同じ音を中心に持つ調(キー)の関係を言います。

「白日」は、キーD♭と途中でお話しましたが、キーD♭=キーBmでもあります。

ここで登場する同主調は、「Bメジャー」と「Bマイナー」です

コード・トーン以外のベースライン

ベースラインはコードトーンだけを上下しなくてはいけないというような決まりはありません。

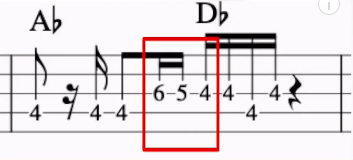

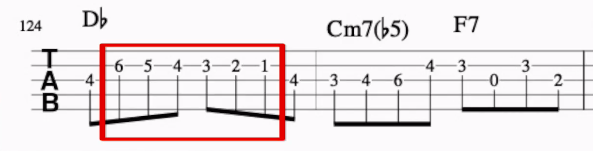

▼ルートに向かってクロマチックで降りていくパターン

着地地点が決まっていれば、割と自由に使える方法なので、こうした音使いも覚えていくと「使ってはいけない音」なんていうのはないということがわかりますね。

ジャズなんかでもこうしたクロマチックは多用されます。

サビの4弦対策

Bメロは、4弦までしか使っていなかったので、原曲通り(原曲は5弦)に弾くことができました。

サビでも、3小節目までは5弦を使わないので、そのまま弾くことができます。

そしてついに4小節目。現れてしまいます! 5弦の音が!

さてどうしましょうか? ないから弾かない?

私からの提案は、5弦で弾いている音のオクターブ上に変えて弾くことです。

音が変わるのでもちろんニュアンスは変わりますが、おおよその流れを崩さないので、原曲を大切にコピーしたいという方には、これがベストではないかなと思います。

サビを通すと、3箇所だけ変えれば、4弦ベースで弾くことができます。

“白日”2番A・Bメロを演奏する3つのポイント

1番では、Aメロはお休みでしたが、2番はAメロも弾いていきます。このように1、2番で変化をつけることは一般的なアレンジですね。

- 2番Aメロの機材を使った4弦対策

- 2番Bメロのリズムについて

- 音価とゴーストノートについて

の順に解説していきます。

2番Aメロの機材を使った4弦対策

2番のAメロは、5弦ベースの重低音感を生かしたフレーズから始まります。

当然4弦にはない音ですから、この部分のコンセプトを保ったまま弾くことは不可能です。

ベースラインの作り方については、それほど特筆する部分はありません。

一つ注目するとしたら、半音上、半音下からコードのルートに向かうクロマチックアプローチがあります。こうした使い方をチェックしておきましょう!

対策①オクターブ上で弾く

「自分でベースラインを考えるのが難しい」という場合は、単純にオクターブ上で同じフレーズを弾くという方法があります。

原曲のイメージがある分、なんだか少し軽くなってしまった感じはありますが、フレーズは変えないので、コピーしやすいかと思います。

対策2オクターバーを使う

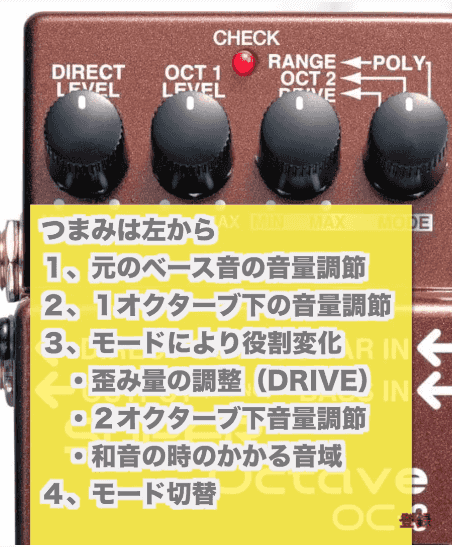

「オクターバー」というのは、元のベース音に対して、1オクターブや2オクターブ下の音を作り出して同時に出せるエフェクターです。機種によっては、オクターブ上が出せたり、音色を変えたりすることができるものもあります。

King Gnuのベーシスト新井和輝さんは、オクターバーやファズ、ワウやシンセベースなどのエフェクターを使います。新井さんのようなベースを弾きたい場合は、そのようなエフェクターを用意するのもいいですね!

BOSSからも発売されています▼

今回動画でも使っている「BOSS OC-3 SUPER Octave」は、ベース用のインプット(Bass IN)がついたギター・ベース兼用モデル。

このモデルでは、1、2オクターブ下の音をブレンドして出したり、歪んだオクターブ音を追加したりすることができ、和音にも対応しています。

このオクターバーを使って、原音(元の音)を完全カットし、作り出されたオクターブ下の音のみにして演奏してみましたが、さすがにデジタル音っぽすぎたので、少し原音は混ぜておくと良いかな、という印象でした。

原曲でも、かなり低音が強く出ている感じがするので、もしかして5弦ベースで弾きながら、オクターバーも踏んでいるのかもしれないですね。

2番Aメロは、全体を通して重低音中心のベースラインなので、こうしたオクターバーを使って演奏するのもアリです。

飛び道具的なエフェクターですから無理して買う必要はありませんが、こうしたサウンドが好きなら持っておいても良いかもしれません!

2番Bメロのリズムについて

全体を通して、「ハネる」リズムがキーになってきた「白日」ですが、2番のBメロでは

ことで変化をつけています。

BASS Magazine 2020年2月号のKing Gnuのベーシスト新井さんとドラマー関さんの対談では、この「白日」の2番Bメロに関して言及されています。

ドラマー関さんいわく「この部分はハネていない」というのに対し、ベーシスト新井さんは「気づいていなかった!」という裏話がされてます。(「白日」録音後のインタビュー記事です)

なので、打ち合わせをして「ここはハネないでいきましょう」と決めた感じではなく、1・2番で変化をつけるために少しリズムを変えたのかな、という印象ですね。

ドラムが全くハネてない、ストレートなリズムというわけではありませんが、タイトにハネる感じを押さえたサウンドになっているのを聞いて、ベースを弾いていきましょう。

ベースラインは、ここでは

音価とゴーストノートについて

Bメロでポイントとなってくるのが、「ゴーストノート」。

ゴーストノートとは、指板側で指が弦に触れている状態でピッキングし、音程感のない音を出す奏法です。譜面では、「×」で表します。

ゴーストノートを小気味良く入れていくことで、さらにノリがいい感じになりますね。

技術的に難しい場合は、Bメロのコンセプトである「流れる感じ」さえしっかりと出せていれば、全く同じように弾けなくても原曲の雰囲気を活かすことができます。

細かいフレーズを頑張って弾こうとして途切れてしまうよりも、シンプルにしてつなげて弾ける方がいい感じになると思います。

音が途切れないように音価(音の長さ)を意識して弾いていきましょう!

“白日”間奏のウォーキングベースを攻略しよう!

ここまでのベースラインもとってもかっこいい「白日」ですが、「間奏のウォーキングベースを弾いてみたくてコピーし始めた!」という方も多いのではないでしょうか?

ジャズのリズム「4ビート」へとリズムチェンジする間奏を攻略するためのポイント3つ解説していきます。

- ジャズ的アプローチ!ウォーキングベース

- 引っ掛けてタメを作るゴーストノート

- 音色を変えて遊んでみよう!

間奏の4弦対策

間奏部分では、5弦部分の音を使わないので、4弦奏者のみなさんも同じように楽しくウォーキングベースを弾いていきましょう!

ウォーキングベースとは?

ウォーキングベースというのは、ジャズの4ビートなどで使われる推進感のあるベースラインのこと。

King Gnuのベーシスト新井和輝さんは、元々セッションミュージシャンであり、ジャズのバックグラウンドを持っています。なので、そういった経験が生かされているのかもしれませんね。

ウォーキングベースの基本は4分音符で動いていくものですが、「白日」ではバイテンの8分音符でのウォーキングベースになっています。(基本的にロックの曲で途中でウォーキングベースが入る場合はバイテンであることが多いです)

ゴーストノートなどが入ってくるので、譜面上は16分音符のフレーズのように見えますが、それらを取り除いて、基本の8分音符のラインにしてから考えると理解しやすくなります。

ウォーキングベースのラインの作り方は様々ありますが、ここで出てくるパターンを紐解いていきましょう。

前後2拍ずつに分ける

ウォーキングベースの基本は4分音符ですが、ここでは「バイテン」つまり倍のテンポのように感じるリズムになっています。(実際にテンポが倍になるわけではありません)

「4拍分で1小節」である基本のウォーキングベースから考えると、バイテンでは「テンポが倍になって2小節分になった」という風に見ることができます。

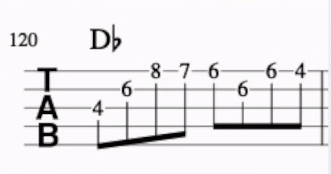

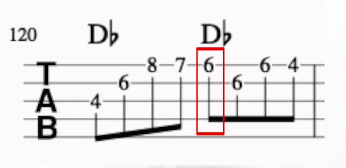

間奏1小節目の「D♭」部分では、3拍目でルートの「D♭」へと向かうラインになっています。

これを2小節分だとして考えると、回りくどい言い方ですが、1小節目「D♭」から2小節目「D♭」のコードへ向かうようにダブルクロマチックアプローチになっています。

単純にコードトーンを8音分弾き続けるだけでは、単調なベースラインになってしまうので、こうした捉え方をすることで様々な音を通るラインを作ることができます。

はさみこむ

「D♭」の次のコードは「Cm7」で、フレットで見れば隣。

だからといって、4音ずっと「D♭」を弾いているのではなくどうにか帳尻を合わせて、迂回しながら「C」音へと向かっていきます。

ウォーキングベースは、リズムによる推進感もとても重要ですが、次のコードへと向かうようなラインを作ることでも推進感を生み出しています。

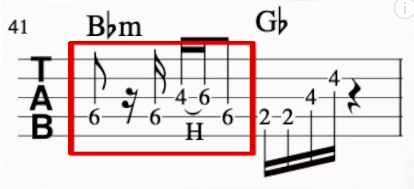

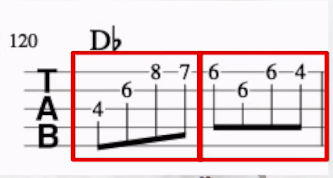

よくあるのが「はさみこむ」ライン。フレット数で見ると6→4→5という順番で5(着地点)をはさむようにして流れていきますね。

4度進行

ジャズのコード進行として、頻出するのが「4度進行」と呼ばれるもの。

度数で数えて、4度上(あるいは5度下)へと進んでいくコード進行です。

「音楽理論がよくわからないよ」という方は、「ド(C)→ファ(F)」のような指折り数えて4つ進むコード進行なのだと軽く覚えておきましょう。

こうした4度進行のときのお決まりウォーキングベースラインは、

大きく捉える

再び同じコード進行で「D♭」に戻ってきたときのラインです。

間奏の1小節目は、1小節の中を2分割する捉え方をしてきましたが、やり方はそれだけではありません。

次の「D♭」では1小節で大きく流れるようなラインになっています。

6→1までクロマチックです。なんだか大胆な流れですね!

大胆な流れに見えますが、3拍目の頭で「D♭」のコードトーンの3度をしっかり通るようになっているので、中々計算されたラインとも言えます(笑)

ちょっと理論をかじりたてだと、「Ⅰ度のコード(D♭)で4度の音(G♭)はアボイドだ!」つまり「使ってはいけない音だ!」という風に見えてしまう人もいますが、コードトーンへ向かうクロマチックではあまりアボイドは気にせずに使うことができます。

スケールを上下

ここで紹介しているのは、あくまでもウォーキングベースラインの傾向の一部なので、必ずしも「こうでなければいけない」というものはありません。(強いて言うなら変な違和感がないこと?)

単純にスケールを登ったり、下降したりするように次のコードのルートに向かうウォーキングベースラインもあります。

コピーの奥義

ただ楽譜(TAB譜)通りに演奏するよりも、「どうしてこう弾いているのか?」「原型は何か?(どうやって崩されているのか?)」ということを理解しながら弾くことでより一層深まり、演奏に差が開くものです!

簡単に言えば、

引っ掛けてタメを作るゴーストノート

※ 私の解説しているやり方自体も、新井さんとは同じではないかもしれません^^;

もしかしたら、新井さんはジャズマンなので、ウッドベース奏者がよくやる左手でプリングして開放弦に向けて引っ掛ける奏法でゴーストを出している可能性もあります。今回は、やり方は割愛しますm(_ _)m

間奏の不思議な音は何?音色を変えて遊んでみよう!

間奏部分では、ギターも少し変わったサウンドをしていますが、ベースも負けじと特殊な音を使っているようです。ところどころ「ぽにょぽにょ」というようなワウみたいな音が入っていますよね。

何の機材が使われているかは、正確にはわかりませんが、ベースシンセっぽい音が使われているのではないかなと思います。

代表的なベースシンセサイザーと言えば、BOSSの「Bass Synthesizer SYB-5」。

新井さん本人もこのエフェクターは所有しているようですが、「白日」で使われているかどうかはわかりません。

これ1台でベースシンセの音作りができるので、今回は紹介していきたいと思います。

音作りの仕方としては、11種類の音色から選び、その音を微調整して使っていきます。

今回は、「SYB-5」の8番の音を使って演奏してみました。

マニュアルによると、8番の音はオールパスフィルターを使用したパルス派が発音されます。(なんのこっちゃって感じですけどね)

粘りとうねり感のある音になります。

▼デモ演奏(11:51〜)

8番の音は、言葉で表現するなら「みょんみょん」というような感じですね。(これじゃない気がする)

ベースシンセは、出した音を検知してシンセ音を作るので、1音1音きれいに弾かないとうまく音が出ません^^;

どれが一番近いかと言われると、どれも微妙に違う感じです。

試しに、6番でも弾いてみましたが、6番はやわらかみのある方形波が発音され、周波数が自動で変わるそうです。

ちょっとこれだと、やわらかすぎてイメージと違いますね。

こういう音が自動で変わる系の機材は、テンポに合わせてセッティングするので、設定がかなりシビアです。

私も弾いてみた動画で、使ってみようかな〜と思ったんですが、リズムが上手くハマってこなかったので、今回は見送りになりましたm(_ _)m

もし、「自分ベースシンセ詳しいよ!」という方いらっしゃいましたら、ぜひ動画へオススメセッティングなどをコメントいただけると嬉しいです!

“白日”Cメロからラストサビ解説

ここでラストセクションです!

もう少しで完走です。気を引き締めていきましょう!

間奏後のCメロは、私自身、特に感覚的にコピーしたものなので、原曲とは違うかもしれません。

Cメロ部分は、特にリズムが大きくなります。

拍をしっかりと感じながら、大胆にスライドして、大きい感じ・開放した感じを演出しましょう!

キメ(バンドで合わせるところ)もあるので、しっかりと合わせていきましょう。

Cメロの演奏ポイントは、

- 大胆にスライドする

- キメを合わせる

以上です!

Cメロの4弦対策

ここも5弦の音が使われてくるので、オクターブ上の音で対応していきましょう!

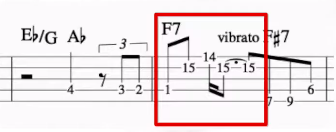

ここが一番の見せドコロ!

一度、テンションが落ちて、ボーカルとシンセサイザーのみになったラストサビ前。

「白日」の中で、ここが一番ベースの見せドコロと言っても過言ではありません。

他の音がかぶらない中で、ぐっとハイポジションの音を聴かせるフレージングです。

焦らず、かっこよく決めましょう!

ビブラートをかけてあげると、よりそれっぽくなりますね。

ラストサビ

最後のサビは、転調して全体「半音上」に上がります。

開放弦を使っていたフレーズが、少し運指が変わるので注意しながら練習していきましょう!

4弦対策としては、基本的には転調前のサビと同じ考え方で対応できると思います。

“白日”コピーの仕方まとめ

長い解説でしたが、ここまでお疲れさまでした!

最後に軽くおさらいをして、更に深めていきましょう。

「白日」は、結構感覚的に演奏されているのかな? と思われる点が多々あるので、細かいフレーズにとらわれて完璧にしようとするよりも、大きなノリをしっかり掴んでそこに乗っかることを意識することで攻略できるでしょう!

難易度は高い?

「自分は初心者だけどいけるかな?」と思われる方もいるでしょう。

正直、この曲の難易度は高いほうだと思います。

テンポは早くないので、指が追いつかないとかそういう難しさはあまりないのですが、何よりもハネているノリやジャズのノリ、タメのきいたブラックミュージック的なノリを出すのは、一朝一夕ではできません。

それっぽく弾くのはカンタンですが、ちゃんと弾くのは難しい。という感じですね!

もし、この曲をきっかけにブラックミュージックに興味を持ったのであれば、深堀りしてくことをオススメします。

またセクションごとにノリが変わるのも、この曲の難易度の高い点です。1つ1つセクションごとに分けて、練習していくのが攻略のコツです。

Piascore

https://store.piascore.com/scores/54266

ココミュ (銀行振込・コンビニ決済可能)

https://www.kokomu.jp/sheet-music/1850【4弦ベースTAB譜】

※4弦用は5弦のフレーズを元にアレンジしています。

Piascore

https://store.piascore.com/scores/54372

ココミュ(銀行振込・コンビニ決済可能)

https://www.kokomu.jp/sheet-music/1851