今回は、SILENT SIRENのアップテンポナンバー「チェリボム」のベースラインを弾く時のコツを解説していきます!

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

とてもキャッチーでノリのいい曲でありながら、ベースはスラップをバリバリ楽しめてしまう曲! ぜひマスターして、自分のレパートリーにしていってくださいね。

この記事では、譜面などではなかなか掴みづらい演奏のポイントを解説していきます。ここに楽譜やタブ譜は掲載できませんが、ぜひ目で見て「耳で聞いて」感覚を掴んでくださいね!

チェリボム/デモ演奏

さてさて、まずはこの曲のベースラインを聞いてみてください。ドラムとベースだけなので、ベースラインが聞き取りやすいかと思います。

今回の演奏は、公式バンドスコアの「SAI SAI BAND SCORE III」を参考にして弾いています。

SILENT SIRENのオフィシャル・バンドスコア第3弾!

今回も完全メンバー監修による超充実の一冊。

アルバム『S』『GIRLS POWER』からメンバーが厳選した10曲をバンドスコアで収載。

さらに巻頭カラーページでは撮りおろしライブ写真や使用機材徹底紹介など、

サイサイファン必携のバンドスコアとなっております!

〈掲載内容〉

●巻頭カラーページでは「SILENT SIREN 新春ライブ2018@渋谷TSUTAYA O-EAST」での撮りおろし写真をふんだんに掲載!

●ライブ使用機材徹底紹介

●メンバーによる各楽曲ごとの演奏アドバイス

●サイサイバンドスコアお馴染み、メンバーによる手書きアドバイスやイラストをふんだんに書き込んだ完全監修の譜面

●オリジナル・ステッカー付き

| メーカー | ドレミ楽譜出版社 |

|---|---|

| 参考価格 | ¥3,080 |

| 種類 | 書籍:バンドスコア |

チェリボムの音はどうつくる?

コピーにおいて大きな課題は、「音作り」ですね。お手本となるオリジナル音源っぽく弾きたい! と思う方も多いでしょう。

今回は、チェリボムの音作りにおいて、要となっているエフェクター「サンズアンプ(プリアンプ)」と「コンプレッサー」についてお話していきましょう。

コンプレッサーとは?

ベーシストの音作りとして、まず欠かせないエフェクターがコンプレッサー。略して、「コンプ」。

名前はよく聞くけど、どうして使うのか知らないな〜という方のために、まずは、コンプの機能についてお話します。

「圧縮する」という意味の「compress」という言葉が由来で、その名の通り、音を圧縮する機能を持つエフェクターです。

なぜコンプを使うの?

難しいことはさておき、効果を知りたい! という方のために、答えから言いましょう。

コンプをかけることにより「音圧を上げる」という効果を得ることができます。

今回のチェリボムのようにスラップを使う曲では、音量にバラつきが出やすくなり、特にサムピング(親指をベシっと弦に当てる)のときに音量が大きく出やすくなります。

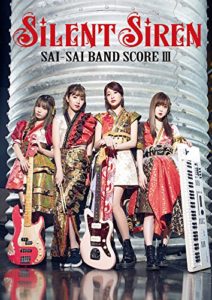

音量が大きいと「音割れ」が起きます。その音割れが起きてしまう数値を仮に100としましょう。

音量を下げれば、音割れは解消されますが、今度は、全体の音量レベルも下がり、それに伴って音圧も下がってしまいます。(音圧が下がると、演奏としては迫力にかけ、さみしい印象になります。)

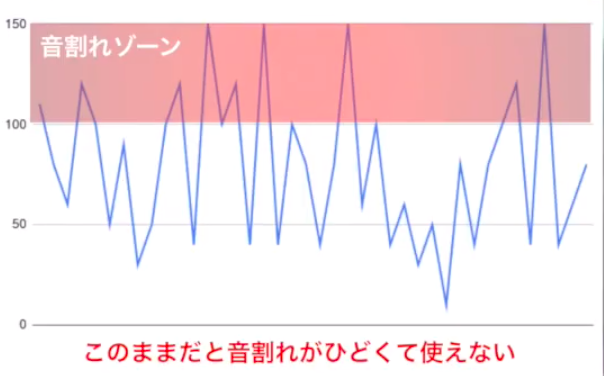

そこで、コンプの出番です。

コンプは、「超えてはいけない音量」を検知して、超えた部分だけを叩いてくれます。すると、全体の音量を下げることなく、音割れを防ぐことが出来ます。気持ちいい音量はそのままに、そして大きすぎる音は、音量だけをカットするので、音圧は下がりません。

ちなみに私が実際に使っているコンプレッサーはコチラ。

「EBS コンプレッサー MULTICOMP」

高音質と高性能を両立させたアナログコンプレッサーペダル。真空管コンプのサウンドを再現したチューブシミュレーション、高/低音域それぞれ分けてコンプをかけることができるマルチバンド、ノーマルと、3つのモードが選択できる。ベース用コンプの定番です。

| メーカー | EBS |

|---|---|

| 種類 | ダイナミクス系:コンプレッサー |

残念ながら、チェリボムであいにゃんさんが使っている機材と同じではないですが、時期によっては、あいにゃんさんもEBSのマルチコンプを使っているようですよ!

プリアンプとは?

次に解説していく「プリアンプ」は、音色を変える機械なので、まさに一番大きく「音作り」に関わるエフェクターです。

まずは、ベースの音が出る仕組みをかんたんに説明します。

人間の声をマイクで拾って、スピーカーから音を大きくして出す、という仕組みと同じく、ベースの小さい生音をピックアップ(マイク)で拾い、シールドを通り、アンプに送ります。

生音のそのままの音量では、とても小さくて聞こえないですから、それを増幅して音を大きくするのがアンプの役割です。ただ生音を大きくするだけでは、聴き触りのいい音にはならないので、「音色」の調整を行います。

この音色の調整を行う部分を「プリアンプ」、音を大きくする部分を「パワーアンプ」と呼びます。

アンプは、スピーカー、プリアンプ、パワーアンプが一つの箱の中に入っているので、なかなかイメージしづらいかもしれませんね。

わかりやすいところだと、Treble(トレブル)、Middle(ミドル)、Bass(ベース)と書かれたツマミが、音色を作る役割(プリアンプ)に関わってきます。

「あれ? プリアンプってアンプの中に入っているのに、エフェクターもあるの?」

そんな風に疑問を持たれた方も多いでしょう。基本的に「音色をつくる」という機能を持ったモノを「プリアンプ」と呼ぶので、アンプの中にあるのも、足元に置くタイプ(エフェクター)もあります。

なぜプリアンプを使うの?

「アンプに付いているなら、いらなくない?」

ところがそうはいきません! 「聞きやすい音に調整する」というような必要最低限の項目はクリアできますが、「○○さんっぽい音にしたい」というのは、アンプの音色調整だけでは難しいところがあります。(同じアンプを使っているならば、まだしも。)

簡単に言えば、ふわふわロリータ系の服屋で、スーツが欲しいんですが……と頼んでも出てこないようなもの。

「使っている機材が違うから、音が違っても仕方ないのでは……」

もちろん、使っている機材、シールド、そして、弾き方など色んな要素で「音色」は作られますが、その中でも大きくキャラクターを左右できるのが「プリアンプ」なのです。

邦楽ロック好きならこれを買え!

プリアンプにも様々な種類がありますが、ベーシストの中で鉄板とも言えるプリアンプを紹介します。

それが、「SANSAMP(サンズアンプ)」。

有名な邦楽ロックバンドのベーシストのほとんどがサンズアンプユーザー! なので、邦楽ロックをやりたいなら、サンズアンプは必須なのです。

ベーシストの定番アイテムとなった「BASS DRIVER DI」は、国内では、この22年間で5.5万台を優に超えるBDDIが販売され、膨大なベース・ラインがBDDIでサポートされてきました。また、当社(All Access Inc.)の企画でJapan限定モデルのBASS DRIVER DI-LBが2015年にリリースされ、国内1,000人に及ぶベース・プレイヤーにもご購入いただきました。

| メーカー | Tech21 |

|---|---|

| 種類 | プリアンプ&歪み系 |

サンズを通せば、サンズの音がする。

なんて、言われるほど、特徴がしっかり出るエフェクターでもあります。

そして、このサンズアンプのもうひとつの大きな特徴は、「音を歪ませることができる」ということ。歪ませることで、少しギラギラとした印象の音に変わります。このあたりは、ぜひ動画をチェックして、耳で確認してみてください。(6:33〜)

チェリボムならどこで使う?

私は、今回の弾いてみた動画では、イントロのスラップ部分にこのサンズアンプで歪ませた音を使っています。

「歪ませたい!」「邦楽ロックをコピーしたい!」という方には、とても重宝するサンズアンプ。ぜひ試してみてくださいね!

【スラップ初心者必見】チェリボムのスラップ奏法解説

今回は、ベーシストがヒーローになれる技「スラップ奏法」をスラップ初心者の方でも演奏できるように、やさしく解説していきます。

スラップ奏法とは

スラップ奏法とは、「弦を叩いたり、引っ張ったりする奏法」のことです。英語で「Slap」は「平手打ち」という意味です。「チョッパー」と呼ぶ人もいますが、同じ奏法です。

今回覚えたいのは、スラップの基本動作「サムピング」と「プル」の2つです。

サムピングのコツ

親指で弦を叩く奏法を「サムピング」と呼びます。

サムピングを上手く鳴らすコツは、

- 大振りにならないようにする

- 勢いをつけすぎない

- やさしく叩き、音量はアンプ側で稼ぐ

これらのポイントに注意して、演奏していきましょう。

プルのコツ

人差し指or中指で弦を引っ張って弾く奏法を「プル」と呼びます。

プルもサムピング同様基本的に「やさしく」弾くことを心がけましょう。

- 人差し指(中指)を弦に深く引っかけない

- 指弾きがちょっと引っかかるくらいのイメージで弾く

バリバリと激しい音が鳴る印象から、力強く弾きがちですが、

しばき倒さない!

サムピングの弾き方

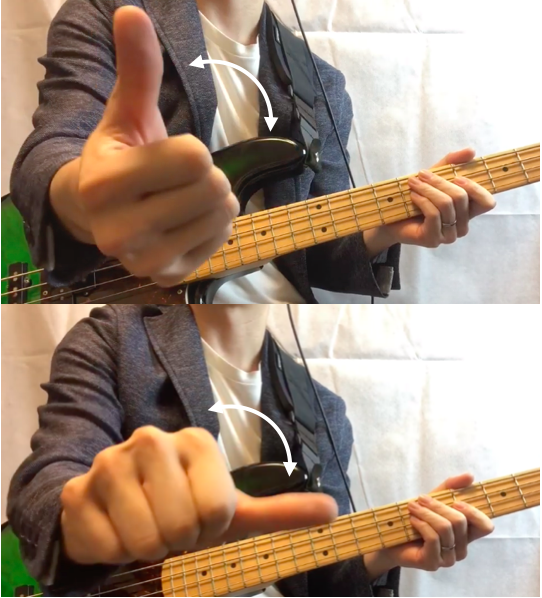

サムピングは、「腕の旋回」と「親指の関節の動き」を生かして演奏していきましょう。

腕の旋回

右の手で手のひら・手の甲、交互に見てみましょう。このとき、前腕(肘から下)が動きましたね?

この動きをスムーズにできるように、練習していきましょう。

親指の関節の動き

プルの弾き方

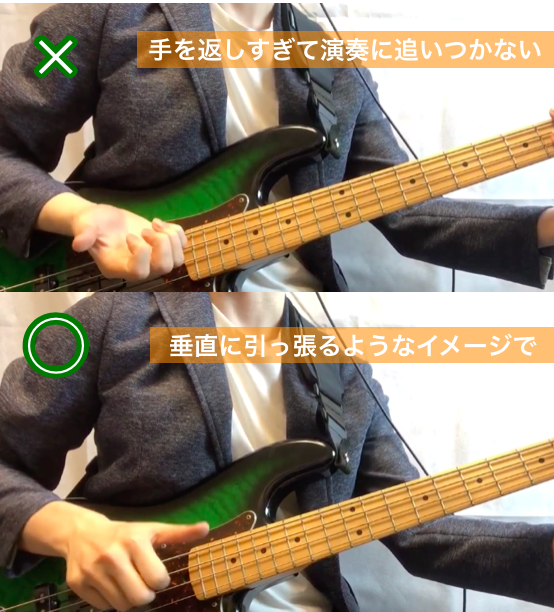

プルもサムピングと同じく、腕の旋回の動きを使っていきますが、大振りに手を返すのではなく、上に引っ張るように弾いたほうが、演奏しやすいでしょう。

あいにゃんはフリースタイル?

スラップには、大きく2つの演奏スタイルがあって、あいにゃんさんは、「フリースタイル」という今回の解説とは別の奏法で演奏されています。

フリースタイルというのは、自由(Free)な奏法ではなく、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシスト、フリー(Flea)が演奏するスタイルの奏法です。(「Flea」は“ノミ”という意味。ぴょんぴょん跳ねて弾く姿から、その名がついたそう……)

フリースタイルは、ベースを低く構えるときに弾きやすい奏法なので、私のように高めの位置に構えている人は、フリースタイルでは演奏しづらくなります。

断固として、「低く構えたい!」という意志があるのであれば、フリースタイルを練習されていもいいと思いますが、「弾きやすさを取る!」という場合は、この記事を参考に練習してみてくださいね!

フレーズ分析!弾き方のポイント

ここまで、体の動かし方についてお話してきましたが、ここからはフレーズの弾き方の話をしていきましょう。

チェリボムに限らず使えるスラップ必修ポジション

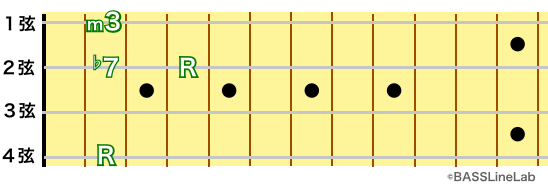

今回のフレーズは、「F#m」のコードの上で演奏されるので、4弦2フレットをルートとしてスタートします。

オクターブや「♭7」「m3」はスラップフレーズでは必ずと言っていいほど、使われる音なので、位置関係をしっかり覚えておきましょう。

ハンマリング・オン

スラップフレーズの中に、「ハンマリング・オン」というテクニックも入ってきます。

ハンマリング・オンとは、別の音を弾いているところから、新たに右手では弾かず、左手の押弦を叩くように行い、次の音を出す手法です。

休符を意識しよう

裏拍に音が入ってくるところが多いので、しっかり休符を感じて演奏しましょう。休符が甘いと、ダラダラとキレの悪い演奏になってしまうので、軽く空振りを入れて休符をしっかり取るのも、オススメです。

プリング・オフ

弦を叩いて鳴らすのが「ハンマリング・オン」。続いて、押弦している指で引っかけるようにして鳴らす「プリング・オフ」という技も登場します。

ハンマリング・オンもプリング・オフもスラップとセットで出てくる技ですので、しっかりスムーズに動かせるように何度も練習していきましょう。

まとめ

さて、チェリボム解説はいかがでしたでしょうか? ベーシストの花形技スラップを習得して、ステージのヒーローになっちゃいましょう! 試奏でも使えるフレーズなので、練習しておいて損なし! ですよ(^_-)-☆

- 音圧を保つ「音作り」

- スラップは、しばき倒さない!

- スラップ必修ポジション

これらをしっかり押さえて、気持ちよくチェリボムを弾いていきましょう!