「1音1音見つけていくのは大変だし、耳コピってどうやるんだろう……」

耳コピができるようになりたいけど、自分のやり方はあっているんだろうか……という疑問をお持ちのあなたへ。

今回の記事では、ベーシストが耳コピするためにどんなやり方があるのか、また、耳コピをする上で重要な「キー」とは何か、についてお話していきます!

この記事を読めば、耳コピのハードルがグンと下がるはずですよ♪

こんにちは、ベースライン研究所所長のたぺです。当研究所(サイト)にお越しいただきありがとうございます!ここを訪れてくれたあなたも既にベースをこよなく愛する研究員。共にかっこいいベースライン作りの研究をしていきましょう!

1音1音探していく方法は正しい?

何の知識がなくても、1音1音指板の中から音を探し出すことができれば、耳コピは理屈上可能ですが、実際問題は

- 他の音とかぶってて、うまく聞き取れない

- どの音も合ってない感じがする……

というように“当てずっぽう耳コピ法”は難航することがほとんどではないでしょうか?

そこで知っておきたいことは、

キーが分からない状態で耳コピする3つのデメリット

「1音1音探して耳コピする方法」には、デメリットが3つ。

- 応用できない

- 時間がかかる

- 聞き取れない音の予想が立たない

これらデメリットについて、軽く解説していきます。

応用できない

1音1音探して音がわかっても、「演奏されている音」しかわからないと応用ができません。

これは耳コピに限らず、TAB譜で練習していても同じことですが、「他にどんな音で演奏できるか」という可能性がわからないと

時間がかかる

1音1音探していく方法は、何より時間がかかります。

指板の仕組みもキーも分かっていない状態では、まっさらな砂漠の上をさまようようなもの。

キーがわかることで、道路が補正され、どちらに進めばよいのかが見えやすくなります。

聞き取れない音の予想が立たない

バンドで演奏される音源では、他の楽器の音と重なっていることや演奏の強弱によっても、聞き取りにくい箇所がどうしても出てきてしまいます。

そんなときも、キーが分かっていれば、当たりをつけることができるので聞こえづらくても音を導き出しやすくなります。

ベースが聞こえない……という耳コピ初心者の場合

ベースラインは低音なのもあって、耳コピにある程度慣れてこないと音源を聞いても取りづらい、聞こえないと感じる方も多いです。

「ベースラインが聞き取れない……」というような方も、今回の方法でまずは曲のキーを把握することで、聞き取るヒントになってくるので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!

キーを取るための3つの方法

「キー」の重要性が分かったところで、さっそくキーを取る方法を3つお話していきます。

- ボーカルのメロディをとってみる

- 曲の最後の音をとってみる

- 検索する

それぞれのポイントと注意点について、詳しく解説していきます!

はじめに知っておきたいこと

「キー」ってそもそも何? という方は、まずココから押さえていきましょう。

キーって何?

一番身近にはカラオケでボタン1つでできる「キーの変更」がありますね。

カラオケでは、キーを上げるか、下げるかしか表示が出ませんが、実際のところはキーCの曲であれば、半音上げでキーD♭……というようになっています。

小学生の頃、音楽で習うハ長調、イ短調……というのもキーを日本語で書いたバージョンで同じことを指しています。(覚えている人の方が稀!?)

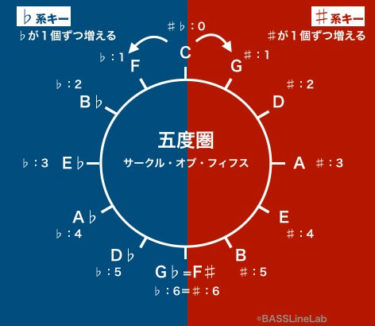

そのキーは

しかありません。

砂漠をさまようがごとく音を探していた人にとっては、意外と少ないなーと感じるかもしれませんね!

ベースはピアノのように白黒分かれていないので、気づきにくいポイントですが、音の種類はC〜Bまでの全部で12音。(つまり、1本の弦を1フレットずつ順番に鳴らしていけば、当たる確率は1/12)

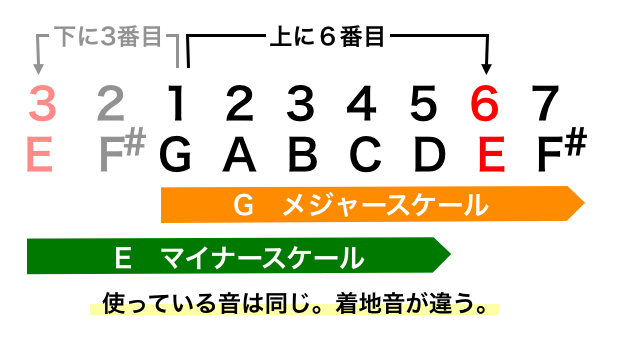

またほとんどの楽曲は、ある法則に基づいて選抜された7音を中心としたスケール(メジャースケール)を軸に成り立っています。例えば、Cから始まるメジャースケールなら、「キーC」ということです。

12音それぞれの音からスタートするスケールがあるので、全部で12キーになります。(マイナーキーに関しては、また後で詳しく解説します!)

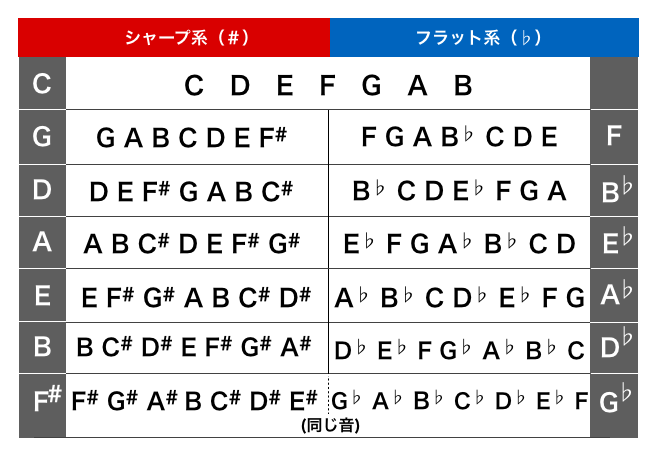

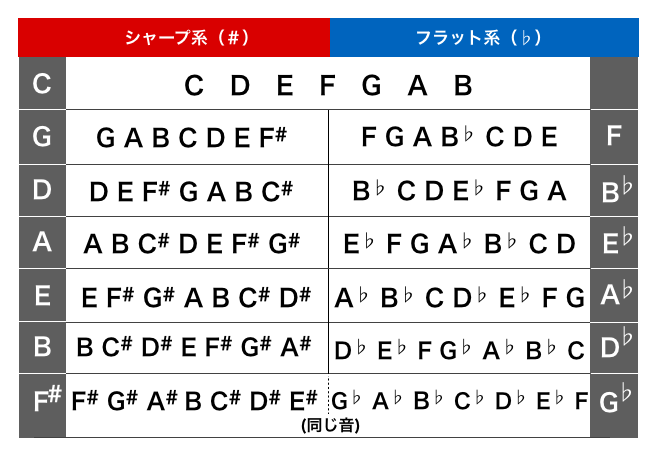

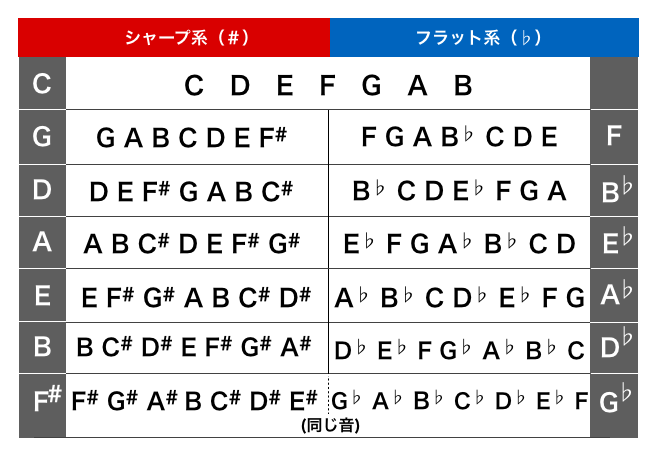

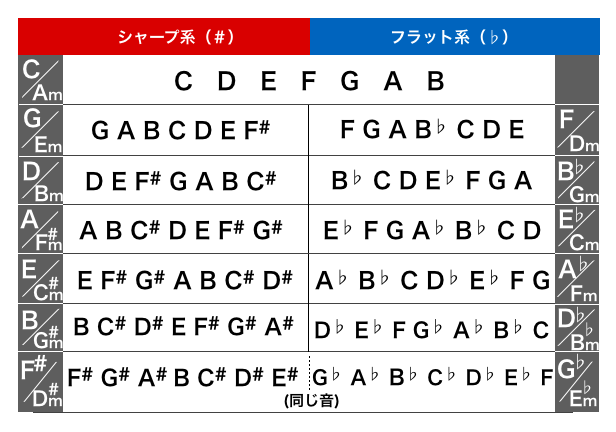

全12キー一覧表

12のキーとスケールの音は以下の通り。

「キーF#」と「キーG♭」は音の書き方が違うものの同じ音を指しているので、合計12キーとします。

例外もありますが、基本はこのどれかに当てはまることになります。

1)ボーカルのメロディを弾いてみよう

ベースラインは低音なので聞き取りにくいため、慣れていないうちは難易度が高いです。

練習を重ねていくうちに聞き慣れて、聞き取りやすくはなりますが、「ベースが上手く聞こえない……」という人には、特にこの方法はオススメです。

ベースラインに比べれば、ボーカルのメロディは比較的すぐに口ずさむことができますね。

言い換えれば、

耳コピのやり方

①原曲を聴きながら、ボーカルのメロディを歌ってみる。

……歌うことでより、音の高さを明確に捉えることができるようになります。ただ聞くだけではなく、声に出して音をとってみましょう!

音源を聞かずに自分の記憶の中で歌ってしまうとキーがズレている可能性があるので、音源を聴きながらトライするのがポイントです。

②歌ったものをベースでとる。

今回はキーを見つけることが目的なので、特にポジションはとらわれなくてもOKです。

③オクターブ違いが難しい場合はピアノでとる。(スマホアプリでもOK!)

耳コピに慣れないうちは、同じ音であってもオクターブ違いによって判別できないことがあります。

「ベースではどうしても難しいな……」と感じる場合は、無料のスマホアプリでもピアノの音を出せるアプリがあるので、そういったものを使うのもオススメです。

④とった音の音名を把握し、キー一覧表にあてはめる。

今回の動画解説内では、大ヒットソング「紅蓮華」を使って、キー判定のやり方を説明しています。

大まかな流れを解説していくので、ぜひ自分のよく聞いている曲などで実践してみてくださいね!

まず、最初の歌い出し(サビ)のメロディをとってみると……

の5音が使われていることが分かりました。

この出てきた音とキー一覧表を見ながら、キー判定をしていきます。

例えば、「F#」というシャープ系の音が入っているので、キーCやまたフラット系のキーではないことが分かりますね。

おそらくこんな疑問を持たれる方も多いでしょう。

今回、どうして「G♭」でなく「F#」と表記しているのか、その理由は

さて、

ボーカルのメロディからキー判定するときの注意点

①ボーカルのメロディにメジャースケール外の音が使われていることもある。

キー判定に使った一覧表に出てくる音は、そのキーの「メジャースケール」の音です。

基本はメジャースケールの音で構成されることがほとんどですが、「メジャースケール外の音」も曲のところどころでスパイス的に入ってくることがあります。

「切ない!」「ブルージィ!」などを感じさせる効果を狙って使われることが多いので、慣れてくるとその違和感に気づくようになってくるはずです。

こういったメジャースケール外の音を察知していないと、キー判定が難しくなります。

「ちょっとだけ出てきた印象深い音」には注意しましょう!

②メロごとにキーが変わってしまうことがある。

キーが変わることを「転調」といいます。「キー」は、日本語バージョンでは「調」と呼びます。ハ長調は、キーC。ニ長調は、キーD……というふうに呼ばれます。

例えば、楽曲によっては、Aメロ・Bメロが同じキーで、サビでキーが変わるというようなものもあります。

その場合に、1曲全体を通して使われている音からキーを判定しようとしてしまうと……大変なことになりますね^^;

ヒントが足りないな〜と思って、全体を通して耳コピしたことで逆に分からなくなってしまった! というときは、この転調を疑ってみてくださいね!

転調すると曲の雰囲気が変わったり、気持ちが高まったり、何らかの変化を感じられます。

一番良く使われがちなのが、1曲のラストサビの繰り返しで転調してクライマックス感を出す方法です。

この転調はわかりやすいですが、よりナチュラルに転調する場合もあります。

女性が前髪を切ったことくらいに気づかないかもしれません(笑)

どんなパターンの転調があるかについては、また別の記事で触れていきたいと思います。

転調をキャッチしやすくなるためには、色んな曲を経験していくことが大切です!(^_-)-☆

2)曲の最後の音をとってみよう!

ここで一旦、ボーカルのメロディのことは忘れて。

次は、バンドアンサンブルの話です。

前の章で

ここで覚えておきたいのが

分析していくかたちで音を“見て”いくと、メジャーキーなのかマイナーキーなのかどう判別したらいいんだろう……と思えてきますが、これはメロディを聞いたほうがわかりやすいです。

というように、曲調によっても大きく変わります。

またメジャーともマイナーともつかないような流れもあるので、あまりキーがメジャーかマイナーか白黒つけようとして固執しすぎないようにしましょう。その先は沼です(笑)

特にボーカルのメロディだけでは、メジャー/マイナーの判定が難しいことが多いので、今回の耳コピ法3つを掛け合わせていくことでより楽曲のキーが理解しやすくなるでしょう。

最後の音からキー判定するときの注意点

①平行調で終わることがある。

今回例として解説した「紅蓮華」のように、マイナーキーの場合に注意しましょう。

特にベーシストは、ベースラインの単音を追っていくことが多いので、最終音の1音がとれてもメジャーコードなのかマイナーコードなのかが判別しにくいですね。

ボーカルのメロディと合わせて、キー判定をしていくのが確実です!

②最後のサビで転調することがある。

先程も出てきましたが、最後のサビで転調するのは王道パターン!

2019年、King Gnuの大ヒットソング「白日」でも、最後のサビで半音上(キーD♭からキーDへ)に転調しています。

③偽終止で終わることもある。

「キーG」であれば、G音で終わった感じがするので、G音で終わることが多い……というお話でしたが、必ずしもG音で終わらなければいけないわけでもありません。

そういうスタイルで幕引きする楽曲もあります。

そんなスタイルを「偽終止(ぎしゅうし)」と呼びます。

例えば、キーCの流れで来ていて、FM7で終わる……というような感じです。

着地感の強い「C」音で終わると、どっしりとした幕引きになりますが、FM7で終わることによって淡い恋が波の中にたゆたうように消えていくような……着地感を生み出さないからこその「良さ」があります(笑)

3)検索する

これは耳コピではないのですが(笑)一応、最終手段として入れておきましょう!

「曲名 コード」「曲名 キー」などで調べると、有名な曲であればたいてい見つかります。

人類の英知、文明の利器を使って、大幅な時間短縮が可能な現代。

もちろんこれに頼り切りになってしまうと耳が育たないですから、検索するかしないかの“線引き”はよく考えましょう!

ただ基本的には、検索してもコードが分かるだけでベースラインの細かいところまではわからないですから、ヒント的に使うのもアリですね。(私もよく使います!)

コードからキー判定する

また、検索して出てくるのは「弾き語り譜」で歌詞とコードが書かれたものがほとんどですが、このコード群からもキーを判定することは可能です。

1つめの「ボーカルのメロディからのキー判定」では、使われている音(単音)からキーを導き出しましたね。

使われている音=メジャースケールが重なってコードになって登場しているだけなので、音の種類的には同じです。

“コード表記”されているので別物に見えるかもしれませんが、実際は登場するコードの正体はメジャースケールなのです。

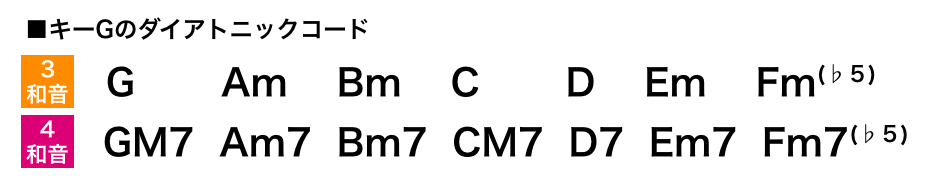

メジャースケールからできるコードは

ダイアトニックコードは、

のことで、全部で7つのコードです。

一般的には、4和音(4つの音を重ねるコード)を指しますが、3和音(別名:トライアド)も含みます。

あんまりここはムズカシク考えなくて大丈夫です。

「このコードはダイアトニックコードに似ているけど……違うのか!?」とダイアトニックコード鑑定師になる必要はありません。

あくまでも、キー判定のヒントとして使うくらいの気持ちで覚えておきましょう!

コードからキー判定するコツ

メロディも1音だけだと、キー判定が難しいのと同様、コードもずっと1コードが続く……というようなコード進行の場合は、キー判定が難しいです。

例えば、「Am7」というコードだけでAメロが構成されている……というようなコード進行もあります。この場合は、ボーカルのメロディなど、メインのメロディからキー判定する必要があります。

①なんとかセブンス(“●7”ドミナントセブンス)は一旦除く

スパイス的に登場しやすい“ダイアトニックコード外”のコードに“●7”で表記されるドミナントセブンスというコードがあります。(●M7や●m7は別モノ!)

このタイプのコードが多数出てくるときは、一旦キー判定の材料から省いておきましょう。

②●sus4とか●dim7などのダイアトニックコード外のコードも気にしない。

ダイアトニックコードだけだと曲の味付けがシンプルなので、こうしたサスフォー(sus4)やディミニッシュ(dim7)などのコードが登場することが多々あります。

これらも“味付けコード”だと思って、一旦キー判定の材料からは省いておきましょう。

③M7を探せ!?

ダイアトニックコードの中に「●M7」(メジャーセブンス)の形をとるのは、2つだけ。

”味付けコード”を省きつつ、こうしたシンプルなコードからキー判定を試みましょう!

検索したコードからキー判定するときの注意点

①「曲名 コード」で見つかるサイトのコードは簡単キーに置き換えられていることがある。

歌詞とコードが出てくる「弾き語り譜」は、アコースティックギターで弾き語りがしやすいように、カポ(カポタスト)をつけて簡単に押さえられるコード表記になっているものもあります。

つまり原曲のコードではないということです。

(原曲が押さえやすいキーなら変わっていない場合はあります)

なので、原曲のキーで表示されているのか、弾き語りでカポをつける前提でコード表記されているのか、注意して見ることが必要です!

「原曲キー」に戻して、キー判定していきましょう。

②コード自体が間違っていることがある。

無料のサイトで、作曲者本人が監修しているわけでもないので、ミスは当然起こりえます。

なので、調べて出てきた情報が100%正確とは限りません! 鵜呑みにしないことが大切です。

③コード進行が複雑でかえってわからなくなることもある。

複雑な響きをしていなくても、コード進行が特殊な場合があります。

音楽理論は、コード進行を完ぺきに網羅する理論ではないので、あてはまらないこともたくさんあります。

キーもどっちともつかないようなコード進行もあります。

ですが重要なことは、理論的に楽曲を理解できることではなく、ベースラインをコピーしたり応用で参考にしたり、弾けるようになることだと思います。

理論を勉強することも好きなのであれば突き詰めるのもいいと思いますが、

くらいが理論学習はちょうどいいのではないかなと思います。

曲のキーを判定する方法まとめ

では最後に、キー判定の方法についておさらいしていきましょう!

今までただフレット数や音名だけでベースラインを覚えてきた、という方もキー判定ができるようになることで、

- ボーカルのメロディをとってみる

- 曲の最後の音をとってみる

- 検索する

それぞれのコツと注意点についてお話しました。

ベースが取りづらい場合には、ボーカルのメロディのように聞き取りやすい音からとり始めることがオススメです。

ボーカルのメロディをとり、曲の最後の音で確信。「他の人はどう聞き取っているのかな?」というのを検索でダメ押し、という流れですね。

もちろん慣れてくれば、ボーカルのメロディをとるだけでも十分キーは分かるようになるでしょう。

もし、スコアブックを持っている曲だとしても、耳コピしてから答え合わせする……という流れで練習するのもとてもいい練習になります。

キーが判別できるようになると、

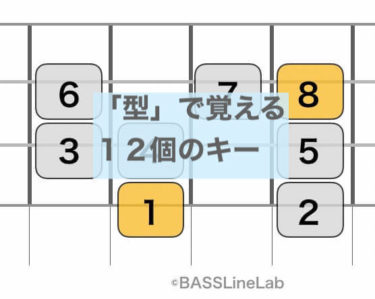

ベース指板でキー(Key)を覚える!全12(+1)メジャースケール早見表

https://bass-line-lab.com/bass-13key-major-scale/